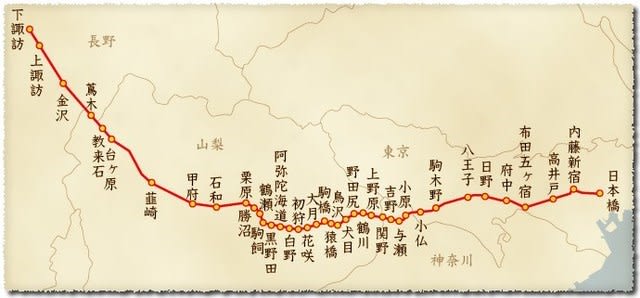

ほぼ東京(新宿)からJR中央線・普通電車での往復。一部、路線バスやタクシーを利用しました。全体を通して、「笹子峠」など一部の区間を除き、中央線の最寄り駅が街道からそう離れた位置にはなく、有効に活用できます。

交通機関 宿 場

第1日目 JR新宿駅………京王線府中駅 内藤新宿・高井戸・布田五ケ宿・府中

3月4日(土)曇り

第2日目 府中駅………JR八王子駅 日野・八王子

3月11日(土)晴れ

第3日目 八王子駅………相模湖駅 駒木野・小仏・小原

4月15日(土)晴れ、一時にわか雨

第4日目 相模湖駅………上野原駅 与瀬・吉野・関野・上野原

5月3日(祝)晴れ時々曇り

第5日目 上野原駅(バス)………猿橋駅 鶴川・野田尻・犬目・鳥沢・猿橋

5月27日(土)晴れ

第6日目 猿橋駅………笹子峠登り口~(バス)~笹子駅 駒橋・大月・花咲・初狩・白野・阿弥陀海道・黒野田

6月11日(土)晴れ

第7日目 笹子駅~(バス)~笹子峠登り口………甲斐大和駅 駒飼

7月8日(土)快晴

第8日目 甲斐大和駅………下栗原~(タクシー)~山梨市駅 鶴瀬・勝沼・栗原

7月22日(土)快晴

第9日目 山梨市駅~(タクシー)~下栗原………甲府駅 石和・甲府

8月27日(日)晴れ

第10日目 甲府駅………韮崎駅 韮崎

9月24日(日)晴れ

第11日目 韮崎駅………台ケ原~(バス)~韮崎駅 台ケ原

9月30日(土)晴れ

第12日目 長坂駅~(タクシー)~台ケ原………富士見駅 教来石・蔦木

11月11日(土)快晴

第13日目 富士見駅………茅野駅 金沢

11月15日(水)晴れ

第14日目 茅野駅………下諏訪駅 上諏訪・下諏訪

12月9日(土)晴れ

注:第7、8日目はもっと先まで歩く予定でしたが、真夏の日差しの下、途中でギブアップ。他の日はそれぞれ少し余裕のある行程でした。

八王子を過ぎてから次第に山あいをたどるようになり、けっこうアップダウンが続く道のりとなります。峠は高尾から相模湖に抜ける「小仏峠」と「笹子峠」の二ケ所。特に「笹子峠」はちょっと道に迷いそうな個所もあったり、「熊の出没注意」の看板などもあったりして、一人歩きでは心細い。幸い、ご夫婦の方と同行できて助かりました。その方も甲州街道歩きをしているようです。

甲府盆地に入ると、視界が開けて心地よい歩きになりますが、真夏は避けた方がいいようです。沿道に日差しを遮る並木はなく、お盆休み以外、ぶどうなど果樹園も観光客もほとんどなく閉まっています。ワイン工場はありますが、試飲しすぎると、炎天下の歩きは危険!

当初は、現甲州街道である「国道20号線」をひたすら歩くのかと思っていましたが、所々に旧道が残っていて、静かでのどかな山里を歩くことができます。また、現地の教育委員会や地元の方々による宿場・街並みの保存や一里塚、史跡・名所の案内板、解説板などが随所に設置され、楽しみかつ安心して歩けます。

一方で、鉄道の敷設、「中央道」の建設などで、旧道が失われているところもあります。特に、山間部では中央線、「中央道」の橋脚をくぐったりしながら、つかず離れずで歩く個所も多くあります。

しかし思った以上に景観がすぐれているのに感動しました。

特に甲府盆地から先は、盆地を囲む山々、南アルプス・鳳凰三山、甲斐駒や八ヶ岳などが近づき、その景色を堪能しながらの歩き。かつて登ったことのある山々が眼前に広がります。

田植え時の新緑。秋、全山が染まる見事な紅葉。初冬、新雪に覆われた山々の姿など。最高にいい気分で歩けました。

往復の車中からの眺めも最高!

最後に諏訪湖が目に飛び込んでくると、歩き通した感動も格別です。

華やかな観光スポットはそうありませんが、地味ながら実に味わい深い旅でした。

今回の歩きは、「パパが歩く甲州道中(甲州街道)」を参考にさせていただきました。少し前の記録ですが、大変ありがたい「道しるべ」でした。深く感謝いたします。

≪第1日目≫

・「新宿3丁目」交差点。「甲州街道」と「青梅街道」との追分。

・「近藤勇」座像。

≪第2日目≫

・「日野本陣」。

・「大和田橋」。「浅川」の下流を望む。

≪第3日目≫

・「甲州街道」方向を見下ろす。

・「小仏峠」。

≪第4日目≫

・相模湖方向を望む。

・「境沢橋」。「相模」と「甲斐」との国境。

≪第5日目≫

・野田尻、荻野付近。

・かつての難所「座頭転がし」付近。

≪第6日目≫

・「源氏橋」右手下の「田植え」風景。

・「白野宿」。

≪第7日目≫

・矢立の杉。

・「笹子峠」。

≪第8日目≫

・「ぶどう園」。

・「勝沼本陣槍掛けの松」。

≪第9日目≫

・足下のマンホールには桃の絵柄。

・「笛吹川」上流を望む。

≪第10日目≫

・赤坂からの富士山。↓

・韮崎「井筒屋」。

≪第11日目≫

・七里岩、田園風景。

・「鳳凰三山」。

≪第12日目≫

・「蔦木宿」本陣跡。

・富士見駅・跨線橋からの八ヶ岳。

≪第13日目≫

・入笠山方向。

・「金沢宿・馬継ぎ石」。

≪第14日目≫

・「諏訪湖」。

・「下諏訪宿 甲州道中 中山道合流之地」碑。

振り返る。

振り返る。

塩羊羹で有名な「新鶴本店」。

塩羊羹で有名な「新鶴本店」。 あとわずかでゴール。右手奥に「聴泉閣かめや」。

あとわずかでゴール。右手奥に「聴泉閣かめや」。

「中山道」を少し戻ったところに「本陣 岩波家」。

「中山道」を少し戻ったところに「本陣 岩波家」。

「森戸文四郎商店」(石岡)。

「森戸文四郎商店」(石岡)。

(12:49)「諏訪一丁目」交差点を右折。

(12:49)「諏訪一丁目」交差点を右折。

右手は高台。住宅が広がっているようす。

右手は高台。住宅が広がっているようす。

古仏群。

古仏群。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。 右手には「細武温泉共同浴場」。

右手には「細武温泉共同浴場」。 (12:22)国道20号線と合流。

(12:22)国道20号線と合流。  旧国道を振り返る。

旧国道を振り返る。 国道の左、崖下には旧道らしき道。

国道の左、崖下には旧道らしき道。

「丸二河西本店」。

「丸二河西本店」。

「染一染物店」。

「染一染物店」。

「信州高原はちみつ 山田養蜂場」。

「信州高原はちみつ 山田養蜂場」。

「真澄」。

「真澄」。

蔵造りのお店。お茶の問屋さんのようです。

蔵造りのお店。お茶の問屋さんのようです。 続いて「横笛」。伊東酒造さん。

続いて「横笛」。伊東酒造さん。

振り返って望む。

振り返って望む。

足元に気をつけながら。

足元に気をつけながら。

「金剛寺跡」碑。

「金剛寺跡」碑。 「小路」「通り」案内図。

「小路」「通り」案内図。

(11:31)しばらく進み、右折します。

(11:31)しばらく進み、右折します。

「甲州街道」。

「甲州街道」。

見事な松。

見事な松。