「千川上水」。

(13:18)「御門訴事件記念倚鍤碑」。

この記念碑は、御門訴事件により非業の死をとげた旧関前村・同新田名主忠左衛門(井口氏)らを慰霊すると同時に、その事蹟を後世に遺すため同事件後24年を経た明治27年(1894)に建てられたものである。碑文の撰者中島信行は、元神奈川県知事として当地方にゆかりが深く、また自由民権運動の推進者として民衆運動に強い共感を示した人物である。

御門訴事件は、明治3年(1870)、その前年に品川県から布達された社倉制度(飢饉に備えるための貯穀制度)に反対した旧関前村新田を含む武蔵野12か新田の農民達が品川県庁に門訴したもので、この事件は、当市域における維新直後の農民闘争としてまことに意義深いものがある。

注:「倚鍤(いそう)」とは、 鍤(鋤)にもたれて往時を回顧するという意味。

しばらく進むと「武蔵野大学」前の五叉路にさしかかります。

「千川上水」。

「千川上水」沿いの解説板と「石橋供養塔」。

《千川上水》

千川上水は元禄9年(1696年)、玉川上水を現在の西東京、武蔵野両市境で分水したものです。北の石神井川と南の妙正寺川の分水界上をぬって練馬から板橋を抜け、巣鴨までを開渠(素掘り)とし、それから先を木樋(木管=土中埋設)で江戸までつないでいます。

設計は水利の第一人者河村瑞賢が行い、施行請負は一般に多磨郡仙川村(現調布市仙川町)出身といわれる徳兵衛(一説に常陸の住人とも)、太兵衛の両名で、道奉行伊勢平八郎の監督の下に工事に当たりました。このとき、当初予定されていた幕府費用だけでは間に合わず、480両余を自前で出資したと伝えられています。

こうした功により、のちに両名には千川の姓が与えられ、名字帯刀が許されることとなり、また併せて千川水路取締役を拝命して、上水の管理を任され、水使用料徴収の権利を得ました。

千川上水は、はじめ小石川白山御殿、湯島聖堂、上野寛永寺および浅草寺への給水を主な目的とし、その周辺の武家屋敷や町家への飲料水にも利用されていました。宝永4年(1707年)には川沿いの村々から出された灌漑用水への利用願いが許可され、多磨郡6か村、豊島郡14か村に分水が引かれることになりました。

その後、江戸への上水としては享保7年(1722年)に一度、さらに天明6年(1786年)に再度の廃止をみて、むしろ水田灌漑面に大きな役割を果たしながら幕末を迎えています。練馬区域では石神井川や中新井川沿いの水田に多大な恩恵を与えました。

幕末から明治にかけて、千川上水の水は滝野川の反射炉(慶応元年着工、中断)や王子の抄紙会社(明治6年設立、のちの王子製紙)、板橋の火薬製造所(同6年、旧金沢藩敷地内)などの工業用水として利用され始めました。明治13年(1880年)には岩崎弥太郎(三菱の創始者)の立案で千川水道会社が設立されました。これは明治40年、東京市に近代水道が引かれるまで存続しました(同41年4月解散)。

その後、千川上水の水は大蔵省や都水道局、あるいは六義園の池水などとして利用されていましたが、昭和43年(1968年)の都営地下鉄工事で六義園の水路が中断され、45年には都水道局が取水を中止、さらに46年には大蔵省が工業用水道に切り替えたため、事実上、千川上水の水利用の歴史に終止符が打たれました。

(この項、「練馬区」HPより)

《参考》「千川上水」は、上流と中流の一部を歩いています。地下鉄「千川」駅付近の「千川上水」(暗渠になって上は「親水公園」)のようす。

「五日市街道」は左折し、「千川上水」沿いに進みます。武蔵野大学の正門左手、曲がり角に大きな「文字庚申塔」(13:23)。

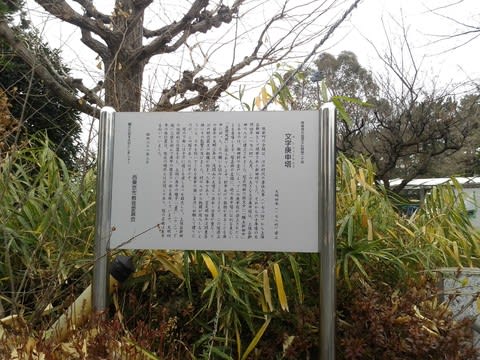

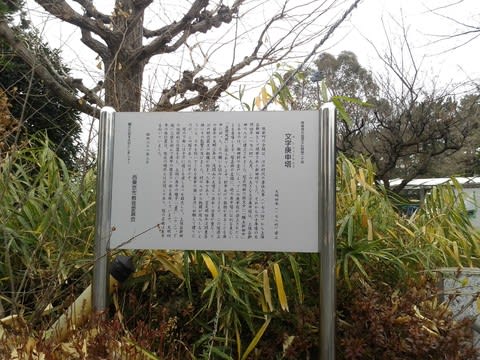

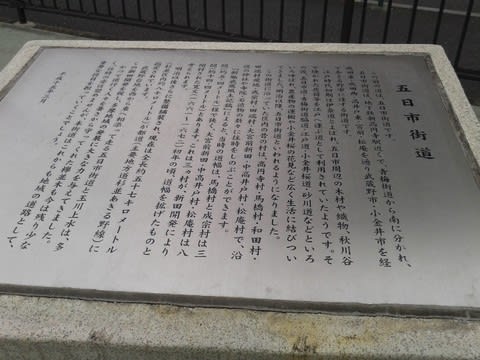

「文字庚申塔」解説文。

「文字庚申塔」解説文。

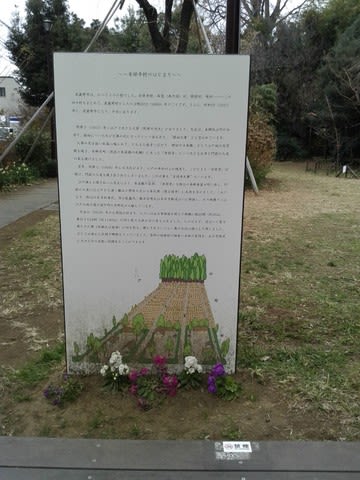

現新町の全域は、江戸時代の享保9年(1724)から上保谷新田として開発された新田村でした。それから60年後の天明4年(1784)9月、この大きな文字庚申塔は、上保谷新田の入口に建立されました。塔右側面の銘文中に「願主新田中」とあるのは、新田村の全戸によってこの庚申塔が造立されたことを意味します。塔正面の左脇に、他の庚申塔に例をみない「五穀成就」と彫られています。村中あげて穀物が実ることを庚申に祈った、その願いを読みとることができます。この塔造立の前年の天明3年は、浅間山の大噴火・洪水・冷害が重なって江戸時代最大の飢饉が始まった年であり、翌天明4年は関東各地にその影響が及びました。村の入口から飢饉が侵入しないようにと、それを防いでくれる庚申の強い霊力に祈願して建てたのが、この塔であったはずです。

塔の下部には十万に通じる道しるべを銘文して、上保谷新田の地理的な位置を示し、上端に庚申の種子(梵字・ウン)、下端に三猿を刻んで庚申の像客の一部を表現しています。天明4年の原位置は、現在の場所とほぼ同じであり、塔の正面は東方を向いていました。

下部には「右 小川 村山道」「北 たなし きよと 川こゑ ところさは」「東 江戸道」「左 ふちう すな川 八王子道」と彫られています。

「文字庚申塔」の下部。向きは違っています。

「文字庚申塔」の下部。向きは違っています。

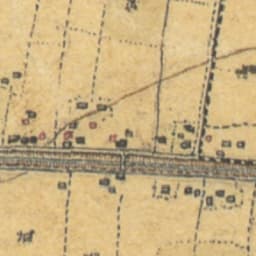

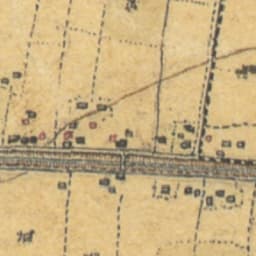

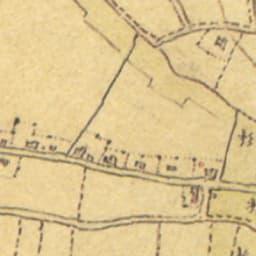

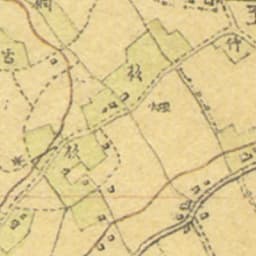

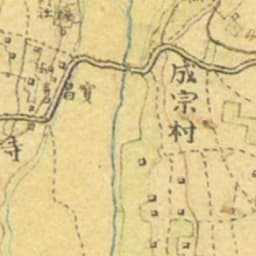

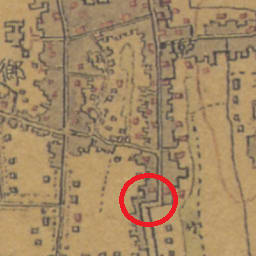

1880年代のようす。街道は右下から「千川上水」に沿って左に折れる。

1880年代のようす。街道は右下から「千川上水」に沿って左に折れる。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

落ち葉の中を進む。 来た道を振り返る。

まもなく「玉川上水」との分水点に近づきます。

○が分水点。

○が分水点。

(13:45)「千川上水 清流の復活」碑。

ここから始まります。

ここから始まります。

交差点・正面奥が「玉川上水」。

交差点・正面奥が「玉川上水」。

「玉川上水」案内板。

「玉川上水」案内板。

「史跡 玉川上水」碑。

解説板。

「玉川上水」も上流や下流の一部を歩いています。

《参考》

「多摩川」からの取水口。

笹塚駅近く。けっこう深い堀状になっている。

笹塚駅近く。けっこう深い堀状になっている。

この先は「玉川上水」の北側の遊歩道を進みます。けっこう長く歩きます。

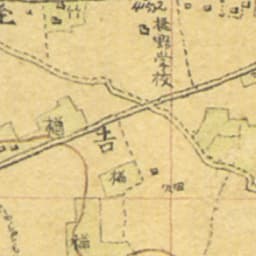

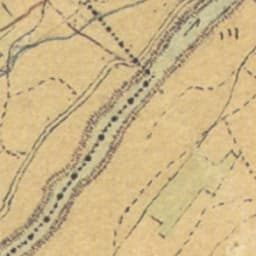

1880年代のようす。↓が分水点付近。

1880年代のようす。↓が分水点付近。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

(14:07)「歩道橋」に「五日市街道」という標示。

(13:18)「御門訴事件記念倚鍤碑」。

この記念碑は、御門訴事件により非業の死をとげた旧関前村・同新田名主忠左衛門(井口氏)らを慰霊すると同時に、その事蹟を後世に遺すため同事件後24年を経た明治27年(1894)に建てられたものである。碑文の撰者中島信行は、元神奈川県知事として当地方にゆかりが深く、また自由民権運動の推進者として民衆運動に強い共感を示した人物である。

御門訴事件は、明治3年(1870)、その前年に品川県から布達された社倉制度(飢饉に備えるための貯穀制度)に反対した旧関前村新田を含む武蔵野12か新田の農民達が品川県庁に門訴したもので、この事件は、当市域における維新直後の農民闘争としてまことに意義深いものがある。

注:「倚鍤(いそう)」とは、 鍤(鋤)にもたれて往時を回顧するという意味。

しばらく進むと「武蔵野大学」前の五叉路にさしかかります。

「千川上水」。

「千川上水」沿いの解説板と「石橋供養塔」。

《千川上水》

千川上水は元禄9年(1696年)、玉川上水を現在の西東京、武蔵野両市境で分水したものです。北の石神井川と南の妙正寺川の分水界上をぬって練馬から板橋を抜け、巣鴨までを開渠(素掘り)とし、それから先を木樋(木管=土中埋設)で江戸までつないでいます。

設計は水利の第一人者河村瑞賢が行い、施行請負は一般に多磨郡仙川村(現調布市仙川町)出身といわれる徳兵衛(一説に常陸の住人とも)、太兵衛の両名で、道奉行伊勢平八郎の監督の下に工事に当たりました。このとき、当初予定されていた幕府費用だけでは間に合わず、480両余を自前で出資したと伝えられています。

こうした功により、のちに両名には千川の姓が与えられ、名字帯刀が許されることとなり、また併せて千川水路取締役を拝命して、上水の管理を任され、水使用料徴収の権利を得ました。

千川上水は、はじめ小石川白山御殿、湯島聖堂、上野寛永寺および浅草寺への給水を主な目的とし、その周辺の武家屋敷や町家への飲料水にも利用されていました。宝永4年(1707年)には川沿いの村々から出された灌漑用水への利用願いが許可され、多磨郡6か村、豊島郡14か村に分水が引かれることになりました。

その後、江戸への上水としては享保7年(1722年)に一度、さらに天明6年(1786年)に再度の廃止をみて、むしろ水田灌漑面に大きな役割を果たしながら幕末を迎えています。練馬区域では石神井川や中新井川沿いの水田に多大な恩恵を与えました。

幕末から明治にかけて、千川上水の水は滝野川の反射炉(慶応元年着工、中断)や王子の抄紙会社(明治6年設立、のちの王子製紙)、板橋の火薬製造所(同6年、旧金沢藩敷地内)などの工業用水として利用され始めました。明治13年(1880年)には岩崎弥太郎(三菱の創始者)の立案で千川水道会社が設立されました。これは明治40年、東京市に近代水道が引かれるまで存続しました(同41年4月解散)。

その後、千川上水の水は大蔵省や都水道局、あるいは六義園の池水などとして利用されていましたが、昭和43年(1968年)の都営地下鉄工事で六義園の水路が中断され、45年には都水道局が取水を中止、さらに46年には大蔵省が工業用水道に切り替えたため、事実上、千川上水の水利用の歴史に終止符が打たれました。

(この項、「練馬区」HPより)

《参考》「千川上水」は、上流と中流の一部を歩いています。地下鉄「千川」駅付近の「千川上水」(暗渠になって上は「親水公園」)のようす。

「五日市街道」は左折し、「千川上水」沿いに進みます。武蔵野大学の正門左手、曲がり角に大きな「文字庚申塔」(13:23)。

「文字庚申塔」解説文。

「文字庚申塔」解説文。現新町の全域は、江戸時代の享保9年(1724)から上保谷新田として開発された新田村でした。それから60年後の天明4年(1784)9月、この大きな文字庚申塔は、上保谷新田の入口に建立されました。塔右側面の銘文中に「願主新田中」とあるのは、新田村の全戸によってこの庚申塔が造立されたことを意味します。塔正面の左脇に、他の庚申塔に例をみない「五穀成就」と彫られています。村中あげて穀物が実ることを庚申に祈った、その願いを読みとることができます。この塔造立の前年の天明3年は、浅間山の大噴火・洪水・冷害が重なって江戸時代最大の飢饉が始まった年であり、翌天明4年は関東各地にその影響が及びました。村の入口から飢饉が侵入しないようにと、それを防いでくれる庚申の強い霊力に祈願して建てたのが、この塔であったはずです。

塔の下部には十万に通じる道しるべを銘文して、上保谷新田の地理的な位置を示し、上端に庚申の種子(梵字・ウン)、下端に三猿を刻んで庚申の像客の一部を表現しています。天明4年の原位置は、現在の場所とほぼ同じであり、塔の正面は東方を向いていました。

下部には「右 小川 村山道」「北 たなし きよと 川こゑ ところさは」「東 江戸道」「左 ふちう すな川 八王子道」と彫られています。

「文字庚申塔」の下部。向きは違っています。

「文字庚申塔」の下部。向きは違っています。

1880年代のようす。街道は右下から「千川上水」に沿って左に折れる。

1880年代のようす。街道は右下から「千川上水」に沿って左に折れる。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

落ち葉の中を進む。 来た道を振り返る。

まもなく「玉川上水」との分水点に近づきます。

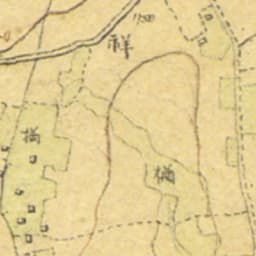

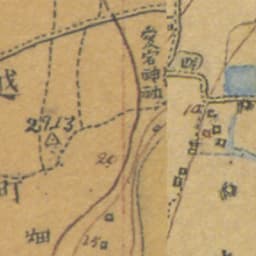

○が分水点。

○が分水点。(13:45)「千川上水 清流の復活」碑。

ここから始まります。

ここから始まります。 交差点・正面奥が「玉川上水」。

交差点・正面奥が「玉川上水」。 「玉川上水」案内板。

「玉川上水」案内板。「史跡 玉川上水」碑。

解説板。

「玉川上水」も上流や下流の一部を歩いています。

《参考》

「多摩川」からの取水口。

笹塚駅近く。けっこう深い堀状になっている。

笹塚駅近く。けっこう深い堀状になっている。この先は「玉川上水」の北側の遊歩道を進みます。けっこう長く歩きます。

1880年代のようす。↓が分水点付近。

1880年代のようす。↓が分水点付近。

2010年代のようす。

2010年代のようす。(14:07)「歩道橋」に「五日市街道」という標示。

「橋本治という立ち止まり方」(橋本治)朝日新聞出版

「橋本治という立ち止まり方」(橋本治)朝日新聞出版

来た道(右手の路地)を振り返る。

来た道(右手の路地)を振り返る。

「高井戸境」交差点付近。五叉路になっています。左手の道が旧道。

「高井戸境」交差点付近。五叉路になっています。左手の道が旧道。

今の季節、すっかり葉が落ちていますが。

今の季節、すっかり葉が落ちていますが。

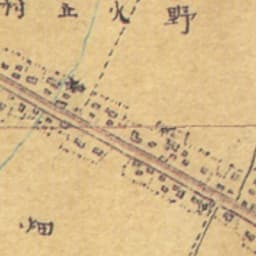

↓が「五日市街道」。

↓が「五日市街道」。

にぎやかな通りの中の小オアシス。

にぎやかな通りの中の小オアシス。

1880年代のようす。上述通りの区画がはっきり。

1880年代のようす。上述通りの区画がはっきり。

2010年代のようす。区画に沿って路地ができ、住宅が建てられている。

2010年代のようす。区画に沿って路地ができ、住宅が建てられている。

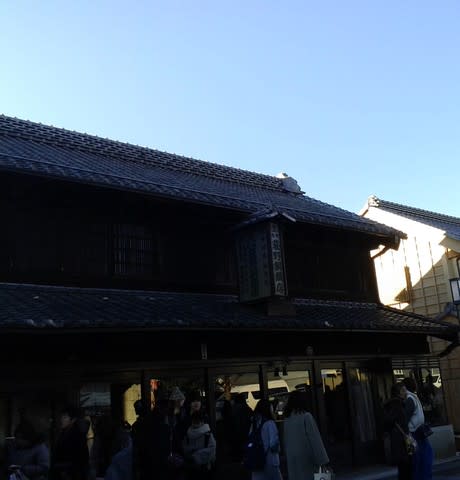

「開店前」。

「開店前」。 「開店後」。

「開店後」。

「おまかせおつまみ」と「加賀鳶」。

「おまかせおつまみ」と「加賀鳶」。

(

( HPより)

HPより)

「加冨山米店」脇の道。

「加冨山米店」脇の道。 「都道7号線」。

「都道7号線」。 旧道。

旧道。

(9:39)「善福寺川」を「尾崎橋」で越えます。

(9:39)「善福寺川」を「尾崎橋」で越えます。 「善福寺川緑地」案内板。

「善福寺川緑地」案内板。

1880年代のようす。鋭角に折れている。

1880年代のようす。鋭角に折れている。

2010年代のようす。ほぼ直線化している。

2010年代のようす。ほぼ直線化している。

「東江戸道」とあります。

「東江戸道」とあります。

すっきり晴れていた天気もしだいに曇ってきて、肌寒くなってきます。

すっきり晴れていた天気もしだいに曇ってきて、肌寒くなってきます。 「書院」。

「書院」。

ここにも「湧水」。

ここにも「湧水」。

振り返る。

振り返る。

「水源付近」。

「水源付近」。

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

」HPより)

」HPより)

「みかん園」。

「みかん園」。

案内図。

案内図。

頭上は「環八通り」。

頭上は「環八通り」。

生活道路なので、車がひっきりなしに通ります。

生活道路なので、車がひっきりなしに通ります。

「河村屋」。

「河村屋」。

とても美味しい品揃え。

とても美味しい品揃え。

「埼玉りそな銀行川越支店」。

「埼玉りそな銀行川越支店」。 」HPより)

」HPより)

高層マンションと蔵造りと。

高層マンションと蔵造りと。

「田中屋」。木造モルタル造り(のはず)。

「田中屋」。木造モルタル造り(のはず)。

こちらの建物もさっきと同じ造り。

こちらの建物もさっきと同じ造り。

木造3階建て。

木造3階建て。

」HPより)

」HPより)

「郭町」交差点。

「郭町」交差点。 「川越市立博物館・美術館」。

「川越市立博物館・美術館」。 「川越城本丸御殿」。

「川越城本丸御殿」。

城郭は「市役所」から東に大きく広がっていた。

城郭は「市役所」から東に大きく広がっていた。

」HPより)

」HPより) 「川越城田曲輪門跡」碑。

「川越城田曲輪門跡」碑。

南を望む。

南を望む。 東を望む。

東を望む。

「小江戸横丁」

「小江戸横丁」

国の重要文化財「大澤家住宅」。

国の重要文化財「大澤家住宅」。

「札の辻」(「高札場」があった)

「札の辻」(「高札場」があった)

「いちのや」。

「いちのや」。

「鐘つき通り」。

「鐘つき通り」。

「時の鐘」。

「時の鐘」。

ほとんど水の流れがない。

ほとんど水の流れがない。

左手高台は「熊野神社」。

左手高台は「熊野神社」。

」HPより)

」HPより)

「国道254号線」と合流します。

「国道254号線」と合流します。

1880年代のようす。「川越街道」以外の道路や鉄道はない。

1880年代のようす。「川越街道」以外の道路や鉄道はない。

2010年代のようす。中央が「国道16号線」等との交差点。

2010年代のようす。中央が「国道16号線」等との交差点。

沿道のおうち。

沿道のおうち。 (12:06)「理容店」脇に「従是川越迄二里十八丁」と書かれた標柱。

(12:06)「理容店」脇に「従是川越迄二里十八丁」と書かれた標柱。

「日光御成街道・下野田の一里塚」。

「日光御成街道・下野田の一里塚」。

「角の常夜燈」。

「角の常夜燈」。 和食のお店「美可美」。こんもりとした林の奥に。(こちらは店の裏側? )

和食のお店「美可美」。こんもりとした林の奥に。(こちらは店の裏側? )

「川越街道」解説板。

「川越街道」解説板。 「鬼アザミ」(「Wikipedia」より)

「鬼アザミ」(「Wikipedia」より)

(10:42)「大和田中町」交差点。

(10:42)「大和田中町」交差点。

1880年代のようす。直線に宿場を形成。

1880年代のようす。直線に宿場を形成。

2010年代のようす。旧道は「国道254号線」と合流。

2010年代のようす。旧道は「国道254号線」と合流。

」HPより)

」HPより)

左1.5㎞ほど進むと、「平林寺」。

左1.5㎞ほど進むと、「平林寺」。

(15:24)「野火止上」交差点。

(15:24)「野火止上」交差点。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。中央は「武蔵野線」。

2010年代のようす。中央は「武蔵野線」。