③光風荘

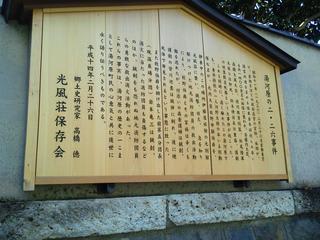

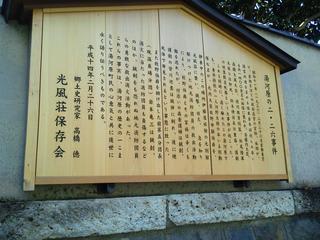

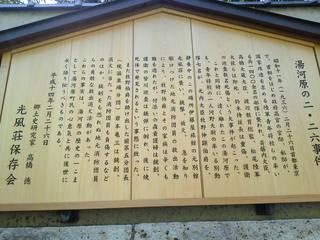

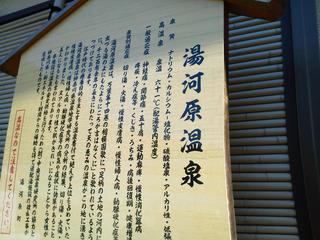

建物脇に設置された説明板。隣にひ孫にあたる麻生太郎元首相の碑文がある。

1936年(昭和11年)2月26日珍しい大雪の早朝、国家改造(昭和維新)を目指す陸軍の一部青年将校らは1400人余の部下将兵を率いて、首都の中心部を占拠し、軍・政府高官の官邸、私邸を襲うという、日本近代史上未曾有のクーデター未遂事件 2・26事件 を起こした。

この事件で斎藤内大臣・高橋蔵相・渡辺教育総監や護衛の警察官らが犠牲になったほか、多数が負傷した。

この事件で、東京以外の唯一の現場となったのが、ここ湯河原の 光風荘 である。

老舗旅館伊藤屋の元別館 光風荘 には、前内大臣の牧野伸顕伯爵が静養のため家族、使用人とともに滞在していた。

天皇側近として国政の中枢にあり、リベラルな考え方で政・官・財界に影響力を持っていた牧野伯爵は、急進的な青年将校たちに天皇の判断を誤らせる 君側の奸(天皇を取り巻く悪者)と見なされ、襲撃の対象となった。

2月26日早朝、東京から雪の湯河原に着いた河野壽大尉以下8名の別働隊は、光風荘を急襲。

当直の護衛官・皆川義孝巡査と銃撃戦のあと同荘を放火炎上させたが、目指す牧野伯爵は地元消防団員らの活躍で脱出に成功。

この事件で護衛の皆川巡査は死亡。河野大尉も部下の下士官とともに重傷を負ったほか、伯爵づきの看護婦や地元消防団員も銃弾や消火作業で負傷した。

事件後、河野大尉は、収容先の熱海の陸軍衛戍病院(分院)で、差入れの果物ナイフで自決した。(以上、湯河原町HPより)

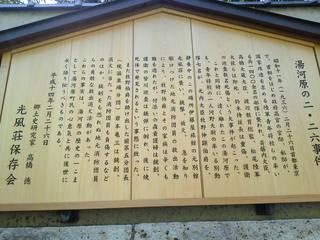

説明板。

昭和十一年(1936年)二月二十六日、首都東京で、首相をはじめ政府高官の官邸、私邸が、国家改造を求める陸軍青年将校らの率いる兵1400余名の部隊に襲われ、斉藤内大臣、高橋大蔵大臣、渡辺教育総監、松尾陸軍大佐らは即死、鈴木侍従長は重傷、護衛の巡査数名死傷という大事件が起こった。

これと同時に、遠く離れたこの湯河原でも、青年将校の一人河野大尉の率いる別働隊七名が、元内大臣牧野伸顕伯爵を、静養中のこの場所伊藤屋旅館の元別館光風荘に襲い、銃撃、放火。急を知り駆けつけた地元消防団員の救出活動により、牧野伯爵とその家族は辛くも難を逃れたが、付添の森看護婦は銃創、護衛の皆川巡査は銃弾に倒れ、後に焼死体で発見されるという事態に到った。

また牧野伯爵を助け出した前第五分団長(現温泉場分団)岩本亀三は銃創、消火に当たった消防団員も負傷するなどのほか、銃剣をも恐れぬ地元消防団員らの勇敢な救出消火活動があった。

これらの事実は、湯河原の歴史の一こまとして湯河原町民の心意気と共に後世に永く語り伝うべきものである。

平成十四年二月二十六日、郷土史研究家・高橋徳

光風荘保存会

二・二六事件(にいにいろくじけん)

1936年(昭和11年)2月26日から2月29日にかけて、日本の陸軍皇道派の影響を受けた青年将校らが1483名の兵を率い、「昭和維新断行・尊皇討奸」を掲げて起こしたクーデター未遂事件である。事件後しばらくは「不祥事件(ふしょうじけん)」「帝都不祥事件(ていとふしょうじけん)」とも呼ばれていた。

事件の概要

大日本帝国陸軍内の派閥の一つである皇道派の影響を受けた一部青年将校ら(20歳代の隊付の大尉から少尉が中心)は、かねてから「昭和維新・尊皇討奸」をスローガンに、武力を以て元老重臣を殺害すれば、天皇親政が実現し、彼らが政治腐敗と考える政財界の様々な現象や、農村の困窮が収束すると考えていた。彼らはこの考えの下、1936年(昭和11年)2月26日未明に決起する。

将校は近衛歩兵第3連隊、歩兵第1連隊、歩兵第3連隊、野戦重砲兵第7連隊らの部隊を指揮して、岡田啓介内閣総理大臣、鈴木貫太郎侍従長、斎藤實内大臣、高橋是清大蔵大臣、渡辺錠太郎陸軍教育総監、牧野伸顕前内大臣を襲撃、総理大臣官邸、警視庁、陸軍省、参謀本部、東京朝日新聞を占拠した。

その上で、彼らは軍首脳を経由して昭和天皇に昭和維新を訴えた。しかし軍と政府は、彼らを「叛乱軍」として武力鎮圧を決意し、包囲して投降を呼びかけた。反乱将校たちは下士官・兵を原隊に復帰させ、一部は自決したが、大半の将校は投降して法廷闘争を図った。事件の首謀者は銃殺刑に処された。

事件の背景

統制経済による高度国防国家への改造を計画した陸軍の中央幕僚と、上下一貫・左右一体を合言葉に特権階級を除去した天皇政治の実現を図った革新派の隊付青年将校は対立していた。はじめは懐柔策を講じていた幕僚らは目障りな隊付青年将校に圧迫を加えるようになった。

革命的な国家社会主義者北一輝が記した『日本改造法案大綱』の中で述べた「君側の奸」の思想の下、天皇を手中に収め、邪魔者を殺し皇道派が主権を握ることを目的とした「昭和維新」「尊皇討奸」の影響を受けた安藤輝三、野中四郎、香田清貞、栗原安秀、中橋基明、丹生誠忠、磯部浅一、村中孝次らを中心とする尉官クラスの青年将校は、政治家と財閥系大企業との癒着が代表する政治腐敗や、大恐慌から続く深刻な不況等の現状を打破する必要性を声高に叫んでいた。

陸軍はこうした動きを危険思想と判断し、長期に渡り憲兵に青年将校の動向を監視させていたが、1934年(昭和9年)11月、事件の芽をあらかじめ摘む形で士官学校事件において磯部と村中を逮捕した。しかしこれによって青年将校の間で逆に上官に対する不信感が生まれることになった。

1935年(昭和10年)2月7日、村中は片倉衷と辻政信を誣告罪で告訴したが、軍当局は黙殺した。3月20日、証拠不十分で不起訴になったが、4月1日、停職となった。4月2日、磯部が片倉、辻、塚本の三人を告訴したが、これも黙殺された。4月24日、村中は告訴の追加を提出したが、一切黙殺された。5月11日、村中は陸軍大臣と第一師団軍法会議あてに、上申書を提出し、磯部は5月8日と13日に、第一師団軍法会議に出頭して告訴理由を説明したが、当局は何の処置もとらなかった。7月11日、「粛軍に関する意見書」を陸軍の三長官と軍事参議官全員に郵送した。しかし、これも黙殺される気配があったので、500部ほど印刷して全軍に配布した。中央の幕僚らは激昂し、緊急に手配して回収を図った。8月2日、村中と磯部は免官となったが、理不尽な処分であった。

1935年(昭和10年)7月、真崎甚三郎教育総監が罷免されて皇道派と統制派との反目は度を深め、8月12日白昼に統制派の中心人物、永田鉄山陸軍省軍務局長が皇道派の相沢三郎中佐に斬殺される事件が起こった(相沢事件)。

なお三井財閥は血盟団事件(1932年2月〜3月)で団琢磨を暗殺されて以後、青年将校らによる過激な運動の動向を探るために「支那関係費」の名目で半年ごとに1万円(平成25年の価値にして700万円ほど)を北一輝に贈与していた。三井側としてはテロに対する保険の意味があったが、この金は二・二六事件までの北の生活費となり、西田税(北の弟子で国家社会主義思想家)にもその一部が渡っていた。2月22日の時点で北は西田から蹶起の意思を知らされていたが、このときに北は「已むを得ざる者以外は成るべく多くの人を殺さないという方針を以てしないといけませんよ」と諭したという。

2月23日、栗原中尉は石原広一郎から蹶起資金として3000円受領した。

2月25日夕方、亀川哲也は村中孝次、西田税らと自宅で会合し、西田・村中の固辞を押し切り、弁当代と称して、久原房之助から受領していた5000円から、1500円を村中に渡した。

青年将校らは主に東京衛戍の第1師団歩兵第1連隊、歩兵第3連隊および近衛師団近衛歩兵第3連隊に属していたが、第1師団の満州への派遣が内定したことから、彼らはこれを「昭和維新」を妨げる意向と受け取った。まず相沢事件の公判を有利に展開させて重臣、政界、財界、官界、軍閥の腐敗、醜状を天下に暴露し、これによって維新断行の機運を醸成すべきで、決行はそれからでも遅くはないという慎重論もあったが、第1師団が渡満する前に蹶起することになり、実行は1936年(昭和11年)2月26日未明と決められた。

北一輝、西田税の思想的影響を受けた青年将校はそれほど多くなく、いわゆるおなじみの「皇道派」の青年将校の動きとは別に、相沢事件・公判を通じて結集した少尉級を野中四郎大尉が組織し、決起へ向けて動きを開始したと見るべきであろう。2月20日に安藤大尉と話し合った西田は、安藤の苦衷を聞いて「私はまだ一面識もない野中大尉がそんなにまで強い決心を持っているということを聞いて何と考えても驚くほかなかったのであります」と述べている。また山口一太郎大尉は、青年将校たちの多くを知らず、北、西田の影響をうけた青年将校が相対的に少ないことに驚いたと述べており、柴有時大尉も、2月26日夜に陸相官邸に初めて行った際の印象として「いわゆる西田派と称せられていた者のほかに青年将校が多いのに驚きました」と述べている。

磯部は獄中手記で「……ロンドン条約以来、統帥権干犯されること二度に及び、天皇機関説を信奉する学匪、官匪が、宮中府中にはびこって天皇の御地位を危うくせんとしておりましたので、たまりかねて奸賊を討ったのです。……藤田東湖の『大義を明にし、人心を正さば、皇道奚んぞ興起せざるを憂えん』これが維新の精神でありまして、青年将校の決起の真精神であるのです。維新とは具体案でもなく、建設計画でもなく、又案と計画を実現すること、そのことでもありません。維新の意義と青年将校の真精神がわかれば、改造法案を実現するためや、真崎内閣をつくるために決起したのではないことは明瞭です。統帥権干犯の賊を討つために軍隊の一部が非常なる独断行動をしたのです。……けれどもロンドン条約と真崎更迭事件は、二つとも明に統帥権の干犯です。……」と述べている。

村中の憲兵調書には「統帥権干犯ありし後、しばらく経て山口大尉より、御上が総長宮と林が悪いと仰せられたということを聞きました。……本庄閣下より山口が聞いたものと思っております」とある。また、磯部の調書にも「陛下が真崎大将の教育総監更迭については『林、永田が悪い』と本庄侍従武官長に御洩らしになったということを聞いて、我は林大将が統帥権を犯しておることが事実なりと感じまして、非常に憤激を覚えました。右の話は……昨年十月か十月前であったと思いますが、村中孝次から聞きました」とある。『本庄日記』にはこういう記述はなく、天皇が実際に本庄にこのような発言をしたのかどうかは確かめようがないが、天皇が統制派に怒りを感じており、皇道派にシンパシーを持っている、ととれるこの情報が彼らに重大な影響を与えただろう。天皇→本庄侍従武官長→(女婿)山口大尉、というルートは情報源としては確かなもので、斬奸後彼らの真意が正確に天皇に伝わりさえすれば、天皇はこれを認可する、と彼らが考えたとしても無理もないことになる。

「蹶起の第一の理由は、第一師団の満洲移駐、第二は当時陸軍の中央幕僚たちが考えていた北支那への侵略だ。これは当然戦争になる。もとより生還は期し難い。とりわけ彼らは勇敢かつ有能な第一線の指揮官なのだ。大部分は戦死してしまうだろう。だから満洲移駐の前に元凶を斃す。そして北支那へは絶対手をつけさせない。今は外国と事を構える時期ではない。国政を改革し、国民生活の安定を図る。これが彼らの蹶起の動機であった」と菅波三郎は断定している。

反乱部隊は蹶起した理由を「蹶起趣意書」にまとめ、天皇に伝達しようとした。蹶起趣意書は先任である野中四郎の名義になっているが、野中がしたためた文章を北が大幅に修正したといわれている。1936年2月13日、安藤、野中は山下奉文少将宅を訪問し、蹶起趣意書を見せると、山下は無言で一読し、数ヵ所添削したが、ついに一言も発しなかった。

また、蹶起趣意書とともに陸軍大臣に伝えた要望では宇垣一成大将、南次郎大将、小磯国昭中将、建川美次中将の逮捕・拘束、林銑十郎大将、橋本虎之助近衛師団長の罷免を要求している。

蹶起趣意書では、元老、重臣、軍閥、政党などが国体破壊の元凶で、ロンドン条約と教育総監更迭における統帥権干犯、三月事件の不逞、天皇機関説一派の学匪、共匪、大本教などの陰謀の事例をあげ、依然として反省することなく私権自欲に居って維新を阻止しているから、これらの奸賊を誅滅して大義を正し国体の擁護開顕に肝脳を竭す、と述べている。

襲撃目標

2月21日、磯部と村中は山口一太郎大尉に襲撃目標リストを見せた。襲撃目標リストは第一次目標と第二次目標に分けられていた。磯部浅一は元老西園寺公望の暗殺を強硬に主張したが、西園寺を真崎甚三郎内閣組閣のために利用しようとする山口は反対した。また真崎甚三郎大将を教育総監から更迭した責任者である林銑十郎大将の暗殺も議題に上ったが、すでに軍事参議官に退いていたため目標に加えられなかった。また2月22日に暗殺目標を第一次目標に絞ることが決定され、また「天皇機関説」を支持するような訓示をしていたとして 渡辺錠太郎陸軍教育総監が目標に加えられた。

第一次目標

岡田啓介(内閣総理大臣)

鈴木貫太郎(侍従長)

斎藤實(内大臣)

高橋是清(大蔵大臣)

牧野伸顕(前内大臣)

西園寺公望(元老)

第二次目標

後藤文夫(内務大臣)

一木喜徳郎(枢密院議長)

伊沢多喜男(貴族院議員、元台湾総督)

三井高公(三井財閥当主)

池田成彬(三井合名会社筆頭常務理事)

岩崎小弥太(三菱財閥当主)

事件の経過

反乱軍は襲撃先の抵抗を抑えるため、前日夜半から当日未明にかけて、連隊の武器を奪い、陸軍将校等の指揮により部隊は出動した。歩兵第1連隊の週番司令山口一太郎大尉はこれを黙認し、また歩兵第3連隊にあっては週番司令安藤輝三大尉自身が指揮をした。反乱軍は機関銃など圧倒的な兵力を有しており、警備の警察官らの抵抗を制圧して、概ね損害を受けることなく襲撃に成功した。

政府首脳・重臣への襲撃

岡田啓介首相

内閣総理大臣・退役海軍大将の岡田啓介は天皇大権を掣肘する「君側の奸」として襲撃の対象となる。

反乱部隊が総理大臣官邸に乱入する際、官邸警備に当たっていた巡査部長村上嘉茂衛門(官邸内)、巡査土井清松(林八郎を取り押さえようとする)、巡査清水与四郎(庭)、巡査小館喜代松(官邸玄関)の4名の警察官は拳銃で応戦した。4名は襲撃部隊の圧倒的な兵力により殺害されたが、この応戦の隙に岡田総理は女中部屋の押入れに隠れることができた。

その間に岡田総理の義弟で総理秘書官兼身辺警護役をつとめていた予備役陸軍大佐松尾伝蔵は、反乱将校らの前に自ら走り出て銃殺された。松尾はもともと岡田総理と容姿が似ていた上、銃撃によって前額部が大きく打ち砕かれ容貌の判別が困難になったため将校らは岡田総理と誤認し、目的を果たしたと思いこんだ。

一方、総理生存を知った総理秘書官福田耕と総理秘書官迫水久常らは、麹町憲兵分隊の憲兵曹長小坂慶助、憲兵軍曹青柳利之及び憲兵伍長小倉倉一らと奇策を練り、翌27日に事件中の警戒厳重な兵士の監視の下で首相官邸への弔問客が許可されると岡田総理と同年輩の弔問客を官邸に多数入れ、変装させた岡田総理を退出者に交えて官邸から脱出させて難を逃れた。

高橋是清蔵相

大蔵大臣(元総理)高橋是清は陸軍省所管予算の削減を図っていたために恨みを買っており、襲撃の対象となる。

積極財政により不況からの脱出を図った高橋だが、その結果インフレの兆候が出始め、緊縮政策に取りかかった。高橋は軍部予算を海軍陸軍問わず一律に削減する案を実行しようとしたが、これは平素から海軍に対する予算規模の小ささ(対海軍比十分の一)に不平不満を募らせていた陸軍軍人の恨みに火を付ける形となっていた。

叛乱当日は中尉中橋基明及び少尉中島莞爾が襲撃部隊を指揮し、赤坂表町3丁目の高橋私邸を襲撃した。警備の巡査玉置英夫が奮戦したが重傷を負い、高橋は拳銃で撃たれた上、軍刀でとどめを刺され即死した。

27日午前9時に商工大臣町田忠治が兼任大蔵大臣親任式を挙行した。高橋は事件後に位一等追陞されるとともに大勲位菊花大綬章が贈られた。

斎藤實内大臣

内大臣(前総理・元朝鮮総督・子爵・退役海軍大将)斎藤實は、天皇の常侍輔弼たる内大臣の地位にあったことから襲撃を受ける。

襲撃部隊が、東京府東京市四谷区仲町三丁目(現:東京都新宿区若葉一丁目)の斎藤内大臣の私邸を襲撃した。襲撃部隊は警備の警察官の抵抗を難なく制圧して、斎藤の殺害に成功した。遺体からは四十数発もの弾丸が摘出されたが、それが全てではなく、体内には容易に摘出できない弾丸がなおも数多く残留していた。

目の前で夫が蜂の巣にされるの見た妻・春子は、「撃つなら私を撃ちなさい」と銃を乱射する青年将校たちの前に立ちはだかり、筒先を掴んで制止しようとしたため腕に貫通銃創を負った。しかしそれでも春子はひるまず、なおも斎藤をかばおうと彼に覆いかぶさっている。春子の傷はすぐに手当がなされたものの化膿等によりその後一週間以上高熱が続いた。春子はその後昭和46年(1971年)に98歳で死去するまで長寿を保ったが、最晩年に至るまで当時の出来事を鮮明に覚えていた。 事件当夜に斎藤夫妻が着ていた衣服と斎藤の遺体から摘出された弾丸数発は、奥州市水沢の斎藤実記念館に展示されている。

斎藤には事件後位一等が追陞されるとともに大勲位菊花大綬章が贈られ、昭和天皇より特に誄(るい、お悔やみの言葉)を賜った。

鈴木貫太郎侍従長

侍従長(予備役海軍大将)鈴木貫太郎は、天皇側近たる侍従長、大御心の発現を妨げると反乱将校が考えていた枢密顧問官の地位にいたことから襲撃を受ける。

叛乱当日は、大尉安藤輝三が襲撃部隊を指揮し、東京市麹町区(現:東京都千代田区)三番町の侍従長公邸に乱入した。鈴木は複数の銃弾を撃ち込まれて瀕死の重傷を負うが、妻の鈴木たかの懇願により安藤大尉は止めを刺さず敬礼をして立ち去った。その結果、鈴木は辛うじて一命を取り留める。

その後、太平洋戦争末期に内閣総理大臣となった鈴木は岡田総理を救出した総理秘書官迫水久常(鈴木内閣で内閣書記官長)の補佐を受けながら終戦工作に関わることとなる。鈴木は生涯、自分を襲撃した安藤について「あのとき、安藤がとどめをささなかったことで助かった。安藤は自分の恩人だ」と語っていたという。

渡辺錠太郎教育総監

陸軍教育総監(陸軍大将)渡辺錠太郎は真崎甚三郎の後任として教育総監になった直後の初度巡視の際、真崎が教育総監のときに陸軍三長官打ち合わせの上で出した国体明徴に関する訓示を批判し、天皇機関説を擁護した。これが青年将校らの怒りを買い、襲撃を受ける。

斎藤内大臣襲撃後の少尉高橋及び少尉安田が部隊を指揮し、午前6時過ぎに東京市杉並区上荻窪2丁目の渡辺私邸を襲撃した。ここで注意すべきなのは、斎藤や高橋といった重臣が殺害されたという情報が、渡辺の自宅には入っていなかったということである。殺された重臣と同様、渡辺が青年将校から極めて憎まれていたことは当時から周知の事実であり、斎藤や高橋が襲撃されてから1時間経過してもなお事件発生を知らせる情報が彼の元に入らず、結果殺害されるに至ったことは、彼の身辺に「敵側」への内通者がいた可能性を想像させる。

殺されるであろう事を感じた渡辺は、傍にいた次女の渡辺和子を近くの物陰に隠し、拳銃を構えたが、直後にその場で殺害された。目前で父を殺された和子の記憶によると、機関銃掃射によって渡辺の足は骨が剥き出しとなり、肉が壁一面に飛び散ったという。渡辺邸は牛込憲兵分隊から派遣された憲兵伍長及び憲兵上等兵が警護に当たっていたが、渡辺和子によれば、憲兵は2階に上がったままで渡辺を守らず、渡辺一人で応戦し、命を落としたのも渡辺だけであったという。

28日付で教育総監部本部長の陸軍中将中村孝太郎が教育総監代理に就任した。渡辺は事件後に位階を一等追陞されるとともに勲一等旭日桐花大綬章が追贈された。

牧野伸顕

伯爵牧野伸顕は、欧米協調主義を採り、かつて内大臣として天皇の側近にあったことから襲撃を受ける。

航空兵大尉河野寿は民間人を主体とした襲撃部隊(河野以下8人)を指揮し、湯河原の伊藤屋旅館の元別館である「光風荘」にいた牧野伸顕前内大臣を襲撃した。警護の巡査皆川義孝は河野らに拳銃を突きつけられて案内を要求されたが、従う振りをしつつ、振り向きざまに発砲し、河野及び予備役曹長宮田晃を負傷させた。重傷を負った河野は入院を余儀なくされ、入院中の3月6日に自殺する。襲撃部隊によって皆川巡査は殺害されたが、この応戦の隙に牧野は難を逃れた。

脱出を図った牧野は襲撃部隊に遭遇したが、旅館の従業員が牧野を「ご隠居さん」と呼んだために旅館主人の家族と勘違いした兵士によって石垣を抱え下ろされ、近隣の一般人が背負って逃げた。この際、旅館の主人・岩本亀三と牧野の使用人で看護婦の森鈴江が銃撃を受けて負傷している。

なお吉田茂の娘で牧野の孫にあたる麻生和子は、この日牧野をたずねて同旅館に訪れていた。麻生が晩年に執筆した著書『父吉田茂』の二・二六事件の章には、襲撃を受けてから脱出に成功するまでの模様が生々しく記されているが、脱出に至る経緯については上の記述とは異なった内容となっている。(以上、「Wikipedia」参照)

「光風荘」。

崖下から見上げたところ。奥行きは分からないが、瀟洒な建物。

昭和11年2月26日、日本近代史上未曾有のクーデター未遂事件 「2.26事件」が発生しました。この事件で、東京以外で唯一の現場が湯河原の「光風荘」です。

老舗旅館伊藤屋の元別館「光風荘」に、当時の遺品や写真、新聞等の関係資料を展示しており、観光ボランティアによる施設案内を実施しています。

(平日の見学は、事前の予約が必要です。)

◆ 皆川巡査の遺体の傍らにあった、焼け焦げた愛用の万年筆(現物)

◆ 河野大尉が自決に用いた果物ナイフ(刃こぼれが痛ましい)と直筆の辞世の句(現物)

◆ 兄大尉に自決を促した実弟(大学生)からの手紙(現物)

◆ 事件を回想した麻生和子さん(牧野伯爵の孫、祖父母に付添い事件に遭遇)の手紙(直筆)ほか当時の新聞、写真

など多数(以上、「湯河原町」HPより)

平日だったため、残念ながら建物の中には入れませんでした。

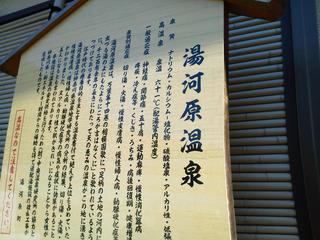

「光風荘」前にある湯河原温泉の源泉の一つ。

坂道を下ったところからの「藤木川」の流れ。上流が箱根方向。ところどころにある桜の花がまだまだ見頃。

老舗のお菓子屋さん。古風なたたずまい。

宿からの眺め。下流方向。右手が静岡県。

「山陽ホテル」。ステーションホテルというように、下関駅正面脇にあった。

「山陽ホテル」。ステーションホテルというように、下関駅正面脇にあった。

かつての写真。設計は、東京駅と同じ「辰野事務所」。

かつての写真。設計は、東京駅と同じ「辰野事務所」。 現在は、広い駐車場。

現在は、広い駐車場。 右手の奥に「山陽ホテル」があった。正面が旧下関駅のあったところ。

右手の奥に「山陽ホテル」があった。正面が旧下関駅のあったところ。 岸壁に面したところに旧下関駅があった。

岸壁に面したところに旧下関駅があった。 このあたりの通りはかつての貨物引き込み線跡になるか?

このあたりの通りはかつての貨物引き込み線跡になるか?

日清講和記念館・料亭「春帆楼」。

日清講和記念館・料亭「春帆楼」。 対岸は、北九州市。この付近が、壇ノ浦。右は「関門橋」。

対岸は、北九州市。この付近が、壇ノ浦。右は「関門橋」。

「山陽ホテル」。ステーションホテルというように、下関駅正面脇にあった。

「山陽ホテル」。ステーションホテルというように、下関駅正面脇にあった。

かつての写真。設計は、東京駅と同じ「辰野事務所」。

かつての写真。設計は、東京駅と同じ「辰野事務所」。 現在は、広い駐車場。

現在は、広い駐車場。 右手の奥に「山陽ホテル」があった。正面が旧下関駅のあったところ。

右手の奥に「山陽ホテル」があった。正面が旧下関駅のあったところ。 岸壁に面したところに旧下関駅があった。

岸壁に面したところに旧下関駅があった。 このあたりの通りはかつての貨物引き込み線跡になるか?

このあたりの通りはかつての貨物引き込み線跡になるか?

日清講和記念館・料亭「春帆楼」。

日清講和記念館・料亭「春帆楼」。 対岸は、北九州市。この付近が、壇ノ浦。右は「関門橋」。

対岸は、北九州市。この付近が、壇ノ浦。右は「関門橋」。

「海苔問屋・川島屋」。

「海苔問屋・川島屋」。 立派な店構え。

立派な店構え。 「大田区立大森スポーツセンター」前の道標「旧東海道」。

「大田区立大森スポーツセンター」前の道標「旧東海道」。 案内板。旧「大森魚市場」の写真が掲示されてあった。

案内板。旧「大森魚市場」の写真が掲示されてあった。 「第一京浜」との合流地点。この先で旧東海道は吸収されている。

「第一京浜」との合流地点。この先で旧東海道は吸収されている。 来た道を振り返る。交番の脇の道が「旧東海道」。

来た道を振り返る。交番の脇の道が「旧東海道」。 「海水浴場跡」。戦後まもなくまで平和島海水浴場などして営業していたそうだ。

「海水浴場跡」。戦後まもなくまで平和島海水浴場などして営業していたそうだ。 ①

① ②

② ③

③ 「平和島競艇場」は今でもあるが、その南側は広大な「平和の森公園」となっている。

「平和島競艇場」は今でもあるが、その南側は広大な「平和の森公園」となっている。 緑豊かな散策道。

緑豊かな散策道。

明治30年創業の天麩羅屋「天仲」。第一京浜沿い。

明治30年創業の天麩羅屋「天仲」。第一京浜沿い。

享保年間に創業の老舗。

享保年間に創業の老舗。

よく見かけるチェーン店ですが。

よく見かけるチェーン店ですが。 「環七」との交差点。「三原通り」との道標。

「環七」との交差点。「三原通り」との道標。 「旧東海道」。随所にある立て看板は、地元の中学生が調べて書いたもの、らしい。

「旧東海道」。随所にある立て看板は、地元の中学生が調べて書いたもの、らしい。 「環七美原通り」。

「環七美原通り」。 歩きながら楽しめるような工夫がされている。

歩きながら楽しめるような工夫がされている。 趣あるお店、失礼!彫り師・「三代目彫虎」。

趣あるお店、失礼!彫り師・「三代目彫虎」。 下町らしい街並みが続く。

下町らしい街並みが続く。 お店のシャッター。

お店のシャッター。

提灯がずらり。

提灯がずらり。 「和中散」。

「和中散」。

『馬込と大田区の歴史を保存する会』HPより)

『馬込と大田区の歴史を保存する会』HPより) この辺がかつての繁華街。

この辺がかつての繁華街。

老舗の海苔問屋。

老舗の海苔問屋。 店先にあったかつての海苔養殖の写真。

店先にあったかつての海苔養殖の写真。 「汐湯(海水湯)」の跡。

「汐湯(海水湯)」の跡。

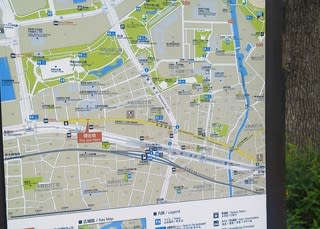

出発地点は、第一京浜と産業道路との分岐点、大森警察署の北側の道。黄色い線で表示された道が旧東海道。道標や案内板も整備されていてわかりやすい道でした。「美原・ミハラ商店街」通り。右が北。

出発地点は、第一京浜と産業道路との分岐点、大森警察署の北側の道。黄色い線で表示された道が旧東海道。道標や案内板も整備されていてわかりやすい道でした。「美原・ミハラ商店街」通り。右が北。

南側(第一京浜方向)を望む。

南側(第一京浜方向)を望む。 北を望む。

北を望む。 誰が記したのか、街路樹の柱に「日本橋14キロ、品川宿5キロ」とあった。

誰が記したのか、街路樹の柱に「日本橋14キロ、品川宿5キロ」とあった。 道幅は昔のまま?

道幅は昔のまま? 海苔の老舗がちらほら街道筋に大きな店舗を構えている。

海苔の老舗がちらほら街道筋に大きな店舗を構えている。 HPより)

HPより) モニュメント。

モニュメント。

説明板。

説明板。 北の地点から「内川橋」を望む。

北の地点から「内川橋」を望む。

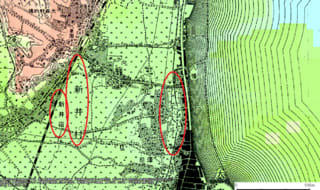

1880年頃のようす(「同」より)。→が「内川橋」、←が「羽田道」。

1880年頃のようす(「同」より)。→が「内川橋」、←が「羽田道」。

①

① ②

② ③

③ 説明板。

説明板。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤丸が「東海ビル(現大森駅東口ビル)」ラケット形状のループ線であることが何となく分かる。注:現JR大森駅は駅舎改築時に少し北側に移っている。

1970年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。赤丸が「東海ビル(現大森駅東口ビル)」ラケット形状のループ線であることが何となく分かる。注:現JR大森駅は駅舎改築時に少し北側に移っている。

京急大森海岸駅からJR大森駅方向を望む。直線の道路がかつての大森支線の跡。

京急大森海岸駅からJR大森駅方向を望む。直線の道路がかつての大森支線の跡。 中央の公園の奥がループ式の停車場だったようだ。

中央の公園の奥がループ式の停車場だったようだ。 JR線寄りから東を望む。右が「大森駅東口ビル」。

JR線寄りから東を望む。右が「大森駅東口ビル」。 線路はぐるっとラケット状に円を描いていた。道路にその面影在り。

線路はぐるっとラケット状に円を描いていた。道路にその面影在り。

線路は右から来て左にカーブし建物を一周してまた右に向かった。

線路は右から来て左にカーブし建物を一周してまた右に向かった。 赤丸がラケット形状のループ線跡と思われる。

赤丸がラケット形状のループ線跡と思われる。 中央正面奥が京急「大森海岸駅」。

中央正面奥が京急「大森海岸駅」。 歩道上のタイル絵。チンチン電車。

歩道上のタイル絵。チンチン電車。 大森海岸。

大森海岸。

「鐵道院」。

「鐵道院」。

「橋本治という立ち止まり方」(橋本治)朝日新聞出版

「橋本治という立ち止まり方」(橋本治)朝日新聞出版

坂本龍馬。

坂本龍馬。 説明板。「20歳の頃の龍馬のブロンズ像」とのこと。この付近には、土佐藩下屋敷があった。

説明板。「20歳の頃の龍馬のブロンズ像」とのこと。この付近には、土佐藩下屋敷があった。 立会川。

立会川。 「立会川」河口に近くに架かっていた「浜川橋」。別名「涙橋」。鈴ヶ森の刑場に赴く罪人との別れの橋。千住・明治通りにも「涙橋」があるが、そこは、小塚原刑場へ向かう罪人との別れの橋。

「立会川」河口に近くに架かっていた「浜川橋」。別名「涙橋」。鈴ヶ森の刑場に赴く罪人との別れの橋。千住・明治通りにも「涙橋」があるが、そこは、小塚原刑場へ向かう罪人との別れの橋。

旧東海道を振り返る。

旧東海道を振り返る。 右手が「大田区立鈴ヶ森中」。

右手が「大田区立鈴ヶ森中」。 この辺りの標高は、1

この辺りの標高は、1 鈴ヶ森遺跡。旧東海道が第一京浜と交わる手前。

鈴ヶ森遺跡。旧東海道が第一京浜と交わる手前。 大きな立て看板。

大きな立て看板。 慰霊碑などが立ち並んでいる一角。かつては大きな敷地で、海に面していたようだが、今はその面影はなく、ひっそりとこじんまりしている。

慰霊碑などが立ち並んでいる一角。かつては大きな敷地で、海に面していたようだが、今はその面影はなく、ひっそりとこじんまりしている。 首洗いの井戸。

首洗いの井戸。 第一京浜に架かる歩道橋から望む。

第一京浜に架かる歩道橋から望む。 ↓旧東海道はここで、第一京浜に吸収される→。しばらく進み、平和島付近で再び旧東海道の通りが残されている。

↓旧東海道はここで、第一京浜に吸収される→。しばらく進み、平和島付近で再び旧東海道の通りが残されている。

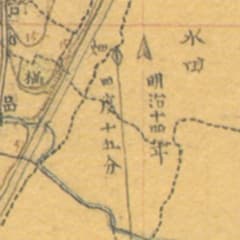

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。鈴ヶ森刑場は海に面していて、処刑の中には、海中に立てた柱に罪人を縛り付け、水責めの刑に処した場合もあったとか。この地図では、「鬼子母神堂か題目堂付近と思われる。明治維新後は水田と化している。

1880年代のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。鈴ヶ森刑場は海に面していて、処刑の中には、海中に立てた柱に罪人を縛り付け、水責めの刑に処した場合もあったとか。この地図では、「鬼子母神堂か題目堂付近と思われる。明治維新後は水田と化している。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。南品川から青物横丁、鈴ヶ森まで。海岸線沿いに東海道は進んでいく。中央に流れる川が「立会川」。

1880年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。南品川から青物横丁、鈴ヶ森まで。海岸線沿いに東海道は進んでいく。中央に流れる川が「立会川」。

ほぼ同じ場所の現在のようす(「同」より)。

ほぼ同じ場所の現在のようす(「同」より)。 住宅街になり、商店は少なくなって、町工場などが目立つ。それでも、街道筋らしい商家や古い建物も残っている。

住宅街になり、商店は少なくなって、町工場などが目立つ。それでも、街道筋らしい商家や古い建物も残っている。

人通りも車も少ない。

人通りも車も少ない。 直線道路。かつては、海岸沿いの道。道の右側は、品川から大井にかけての海が見えていたところ。

直線道路。かつては、海岸沿いの道。道の右側は、品川から大井にかけての海が見えていたところ。 振り返って品川方向を望む。

振り返って品川方向を望む。 「SAMEZU」とある。

「SAMEZU」とある。 東京の地名の由来・東京23区辞典HPより)

東京の地名の由来・東京23区辞典HPより) 道の曲がり具合がかつての街道(海岸線)を彷彿とさせる。

道の曲がり具合がかつての街道(海岸線)を彷彿とさせる。 お蕎麦の店・「吉田屋」。

お蕎麦の店・「吉田屋」。 「立会川」河口・勝島運河の向こうは、首都高。

「立会川」河口・勝島運河の向こうは、首都高。 西側・旧東海道を望む。

西側・旧東海道を望む。 釣り船などがたくさん係留されている。

釣り船などがたくさん係留されている。 立会川河口堤防船だまり。

立会川河口堤防船だまり。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。蛇行して北上している川が「目黒川」。架かっている橋が「品川橋」この橋を境に北品川、南品川に分かれていた。南品川宿の西側一帯は寺町になっていて、現在も京急線との間にたくさんのお寺が建ち並んでいる。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。蛇行して北上している川が「目黒川」。架かっている橋が「品川橋」この橋を境に北品川、南品川に分かれていた。南品川宿の西側一帯は寺町になっていて、現在も京急線との間にたくさんのお寺が建ち並んでいる。

(「今昔マップ」より)。同じ地域の変遷図。

(「今昔マップ」より)。同じ地域の変遷図。 「東海道北品川」という名称の交差点付近。

「東海道北品川」という名称の交差点付近。 来た道を振り返る。にぎやかな商店街。

来た道を振り返る。にぎやかな商店街。 「品川宿交流館」。

「品川宿交流館」。 通りから一歩入ると細い路地に民家が並んでいる。

通りから一歩入ると細い路地に民家が並んでいる。

賑やかな商店街の裏手に連なる家、家。下町的雰囲気の色濃く残る町でもある。

賑やかな商店街の裏手に連なる家、家。下町的雰囲気の色濃く残る町でもある。 目黒川に架かる「品川橋」から下流(東京湾方向)を望む。

目黒川に架かる「品川橋」から下流(東京湾方向)を望む。 「品川橋の今昔」碑。「境橋」とも「行き合い橋」とも呼ばれ、北品川宿と南品川宿との境となっている。

「品川橋の今昔」碑。「境橋」とも「行き合い橋」とも呼ばれ、北品川宿と南品川宿との境となっている。 南品川宿を望む。道の左手「城南信用金庫」がかつての脇本陣の跡。

南品川宿を望む。道の左手「城南信用金庫」がかつての脇本陣の跡。 説明板。

説明板。 旧東海道。南を望む。北品川地区に比べると、人通りも激しくなく、静かな通り。

旧東海道。南を望む。北品川地区に比べると、人通りも激しくなく、静かな通り。 「区立城南小学校」しゃれた案内板。

「区立城南小学校」しゃれた案内板。 旧東海道・南品川との表示。

旧東海道・南品川との表示。 道の右側一帯は、お寺が多くあって、緑の濃い空間が続く。その奥には、墓地。

道の右側一帯は、お寺が多くあって、緑の濃い空間が続く。その奥には、墓地。 「品川宿の松」。

「品川宿の松」。 HPより)

HPより) 「東海道南品川」という交差点。

「東海道南品川」という交差点。

京急の踏切の手前にある、品川宿の「案内板」。

京急の踏切の手前にある、品川宿の「案内板」。 「従是南(これより南) 品川宿 地内」。

「従是南(これより南) 品川宿 地内」。 京急の踏切。「品川」を出発してすぐ南にある駅が「北品川」。「品川宿」の北に当たる地域のため。そもそも「品川駅」は、品川区ではなくて、港区にある。

京急の踏切。「品川」を出発してすぐ南にある駅が「北品川」。「品川宿」の北に当たる地域のため。そもそも「品川駅」は、品川区ではなくて、港区にある。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。→が「案内板」付近。上の「停車場」が「品川」。「北品川」「歩行新宿」等の表記がある。南下する直線が東海道線。線路を越えて右に曲がっている道が「旧東海道」。当時から交通の要路として存在し、現在とほぼ変わらない道幅。東京湾に突き出た造成地は「御殿山下台場」(現在、区立台場小学校があるあたり)。

1880(明治13)年頃のようす(「歴史的農業環境閲覧システム」より)。→が「案内板」付近。上の「停車場」が「品川」。「北品川」「歩行新宿」等の表記がある。南下する直線が東海道線。線路を越えて右に曲がっている道が「旧東海道」。当時から交通の要路として存在し、現在とほぼ変わらない道幅。東京湾に突き出た造成地は「御殿山下台場」(現在、区立台場小学校があるあたり)。

(「同」より)

(「同」より) 「御殿山下台場」説明板。これによると、品川沖の台場で完成したのは、5基で、他に陸続きのこの台場があった、ということだ。

「御殿山下台場」説明板。これによると、品川沖の台場で完成したのは、5基で、他に陸続きのこの台場があった、ということだ。

ほぼ同じ場所の1970(昭和45)年頃のようす(「同」より)。東側(東京湾寄り)に大きく土地が造成されている。旧東海道の東側にある「海岸通り」がかつての海岸跡。

ほぼ同じ場所の1970(昭和45)年頃のようす(「同」より)。東側(東京湾寄り)に大きく土地が造成されている。旧東海道の東側にある「海岸通り」がかつての海岸跡。 旧東海道・品川宿の町並み。

旧東海道・品川宿の町並み。 東側(海側)はかなり低くなっている(ほぼ1㍍台)。この付近の旧東海道の標高は4メートルほど。南に進むにつれてだんだん標高は低くなっていく。東海道・品川宿は海岸線沿いの台地上にある。

東側(海側)はかなり低くなっている(ほぼ1㍍台)。この付近の旧東海道の標高は4メートルほど。南に進むにつれてだんだん標高は低くなっていく。東海道・品川宿は海岸線沿いの台地上にある。

「品川宿」の説明板。道幅は当時と同じだとか。

「品川宿」の説明板。道幅は当時と同じだとか。 落ち着いた店構えの商店が並ぶ。いかにも街道筋、宿場町といった風情か。

落ち着いた店構えの商店が並ぶ。いかにも街道筋、宿場町といった風情か。 ところどころに古いつくりの商家が残っている。

ところどころに古いつくりの商家が残っている。

しばらく進むと、「本陣跡」。明治維新後、明治天皇の宿舎(行在所)になったとかで、現在は、聖蹟公園となっている。

しばらく進むと、「本陣跡」。明治維新後、明治天皇の宿舎(行在所)になったとかで、現在は、聖蹟公園となっている。 説明板。街道筋の要所要所にある「高札」風の説明板は木製で古いものが多く、見づらい。

説明板。街道筋の要所要所にある「高札」風の説明板は木製で古いものが多く、見づらい。 公園入口。東側に広がっている。本陣は、南品川、南品川それぞれにあったようだが、北のみになったとか。

公園入口。東側に広がっている。本陣は、南品川、南品川それぞれにあったようだが、北のみになったとか。 公園の奥には、記念碑や銅像などが並んでいる。

公園の奥には、記念碑や銅像などが並んでいる。 一段と大きく立派なのが、「御聖蹟」碑。

一段と大きく立派なのが、「御聖蹟」碑。 かつては古い小学校などには必ずあった「二宮尊徳」像だったらしいが、「新聞配達の少年」像に変えたそうだ。

かつては古い小学校などには必ずあった「二宮尊徳」像だったらしいが、「新聞配達の少年」像に変えたそうだ。 八重桜が満開。

八重桜が満開。

下馬桜。

下馬桜。 その下には、菜の花。取り合わせが春爛漫という雰囲気で、すてきです。

その下には、菜の花。取り合わせが春爛漫という雰囲気で、すてきです。 かつてのようす。幹周り8メートル以上、高さ35メートルという「偉容」を感じさせます。

かつてのようす。幹周り8メートル以上、高さ35メートルという「偉容」を感じさせます。 説明板。

説明板。

白壁。

白壁。 【井出家周辺の地図】

【井出家周辺の地図】  HPより)

HPより) 一面の菜の花畑。左奥が富士山。残念ながら雲に隠れていました。

一面の菜の花畑。左奥が富士山。残念ながら雲に隠れていました。

」HPより)

」HPより) 御触書。高札。

御触書。高札。 背後の丘の上にある「遠見番所」への石段から。

背後の丘の上にある「遠見番所」への石段から。 しっかりした造り。かつての建物通りの再現ではなさそうだが。

しっかりした造り。かつての建物通りの再現ではなさそうだが。

「遠見番所」。中にいるのは、役人の人形。

「遠見番所」。中にいるのは、役人の人形。

復活した井戸。

復活した井戸。 京口御門を望む。

京口御門を望む。 京口御門。

京口御門。 京口御門付近から東を望む(江戸方向)。

京口御門付近から東を望む(江戸方向)。 説明板。

説明板。 明治初年の頃の「箱根宿」のようす。

明治初年の頃の「箱根宿」のようす。 復元された東海道・杉並木。道幅は当時と同じらしい。

復元された東海道・杉並木。道幅は当時と同じらしい。

これから花粉が飛びそうな雰囲気。この写真を見ただけで鼻がむずむずする人がいそう。

これから花粉が飛びそうな雰囲気。この写真を見ただけで鼻がむずむずする人がいそう。 「箱根八里」碑。

「箱根八里」碑。

建物脇に設置された説明板。隣にひ孫にあたる麻生太郎元首相の碑文がある。

建物脇に設置された説明板。隣にひ孫にあたる麻生太郎元首相の碑文がある。 説明板。

説明板。 「光風荘」。

「光風荘」。 崖下から見上げたところ。奥行きは分からないが、瀟洒な建物。

崖下から見上げたところ。奥行きは分からないが、瀟洒な建物。 「光風荘」前にある湯河原温泉の源泉の一つ。

「光風荘」前にある湯河原温泉の源泉の一つ。 坂道を下ったところからの「藤木川」の流れ。上流が箱根方向。ところどころにある桜の花がまだまだ見頃。

坂道を下ったところからの「藤木川」の流れ。上流が箱根方向。ところどころにある桜の花がまだまだ見頃。 老舗のお菓子屋さん。古風なたたずまい。

老舗のお菓子屋さん。古風なたたずまい。

宿からの眺め。下流方向。右手が静岡県。

宿からの眺め。下流方向。右手が静岡県。

朱塗りの橋をわたったところから始まる。「藤木川」と「千歳川」との合流付近。

朱塗りの橋をわたったところから始まる。「藤木川」と「千歳川」との合流付近。

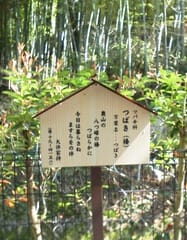

公園入口の説明板。

公園入口の説明板。 「千歳川」の対岸は、静岡県熱海市。「千歳川」が神奈川県と静岡県との県境になっている。

「千歳川」の対岸は、静岡県熱海市。「千歳川」が神奈川県と静岡県との県境になっている。 所々に万葉集に輯録された歌とそれにちなんだ木々が植えられている。

所々に万葉集に輯録された歌とそれにちなんだ木々が植えられている。

万葉集にちなんだ草花が植えられている。

万葉集にちなんだ草花が植えられている。 「国木田独歩碑文」。

「国木田独歩碑文」。 説明板。

説明板。

風呂桶の滝。

風呂桶の滝。