川崎駅に向かう車窓からの景色。日本の基幹産業が広がる大工業地帯。

左手一帯。

左手一帯。

ロケットの噴射口のような設備。

千鳥運河、大師運河・・・。

千鳥運河、大師運河・・・。

運河の周辺には、(株)JERA 川崎火力発電所やENEOS川崎製油所などが広がっています。

24時間稼働の工場の夜景が素晴らしいようです。

都県境歩きで川崎市との境界線を何度か通りました。

中でも、麻生区の田園風景(森も多く、坂の上り下りがけっこうありました。そのせいか、長寿日本一だそうです。)、一方で、多摩川歩きで対岸の、タワーマンションが連なる中原区。そして、この京浜工業地帯と様々な風景に接してきました。

「川崎」というと、川崎駅周辺の競輪場や競馬場、歓楽街・・・、さらに、首都高の車窓から見る大工業地帯というイメージが強かった(偏見? )のですが、川崎市のイメージが大きく変わりました。

川崎駅に戻り、旧東海道沿いにある「津之国屋三惚(さんぼれ)」で天ぷら定食。

天ぷらも美味しいし、筍ご飯も。付け出し風に出された料理は量も多く、満腹感を味わえました。常連のお客さんが次々と訪れています。

「津之国屋三惚」。

「津之国屋三惚」。

旧東海道・川崎宿の通り。

駅前の繁華街から少し外れると静かな街並みに。

「東海道 川崎宿400年」の幟。

「東海道 川崎宿400年」の幟。

小土呂橋。

小土呂橋。

東海道が「二ヶ領用水」の末流「新川掘」という川筋を横断するところにかかっていた橋。昭和6~8(1931~1933)年に埋め立てられたため、橋の欄干の親柱だけが交差点脇の歩道に保存されている。

「いさご(砂子)通り」。

「川崎宿の由来」。

慶長6年(1601)徳川家康が東海道を新たに整備して、三十九宿を定めたが、川崎は品川宿と神奈川宿の合の宿で、元和9年(1623)家光の時に宿駅に追加制定され、いわゆる五十三次となった。

慶長5年(1600)、江戸三大橋の一つとして六郷大橋(109間)が架けられたが度々の洪水で破損し、元禄元年(1688)から船渡しとなった。

川崎宿は、久根崎、新宿、砂子、小土呂町よりなり、「六郷の渡しを渡れば万年屋、鶴と亀とのよね饅頭」と唄われた。

徳川将軍四代にわたるお大師様への厄除け参詣が江戸庶民の大師詣でを盛んにし、大師前には門前町ができて大いに賑わった。

明治5年(1872)新橋―横浜間に鉄道が開通したが、大師参詣客のため、その中間に唯一川崎駅が設置されたのは驚きに値する。

しかしその後、東京―横浜間の通過町としてさびれたが、明治末期から六郷川を利用して川岸に産業が興り、大正・昭和には臨海部の埋立地に重化学工業が林立し、日本経済をリードする一大産業都市に発展した。

当川崎は宝暦や文久の大火、安政の大地震、また昭和20年4月(1945)の米軍B29の大空襲のため、江戸を物語る面影は全て焼失し、今では浮世絵や沿道の古寺の石像物からわずかに往時を偲ぶのみである。

(川崎・砂子の里資料館 館長 斉藤文夫)

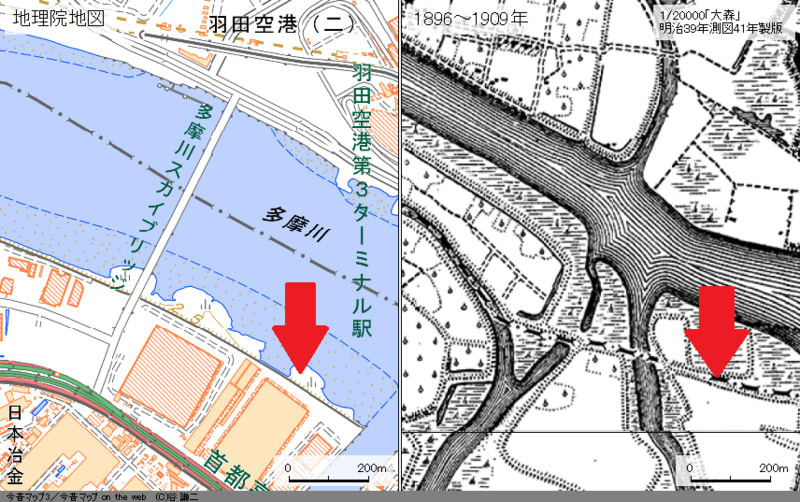

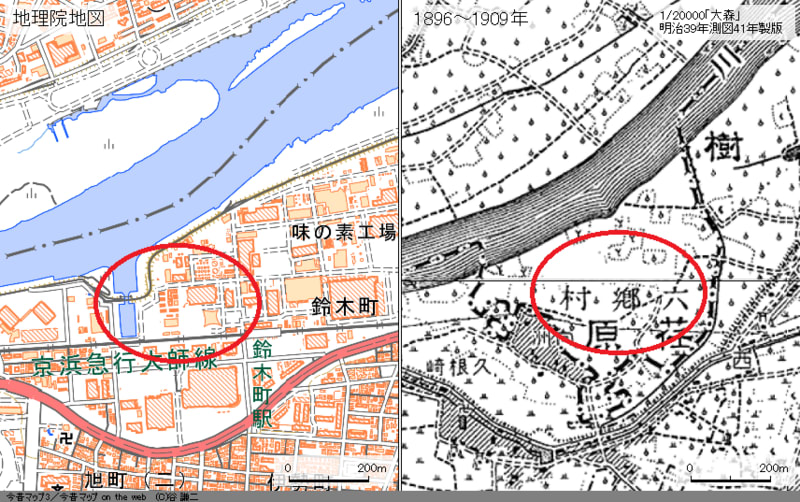

もともと川崎宿のあたりは砂浜の低地で多摩川の氾濫時には冠水の弊害に見舞われる地域であった。そのため、旧東海道は砂州の微高地上を通るよう配置がなされ、さらに川崎宿の設置に当たっては、宿域に盛り土が施されたという。現在でも砂子から小土呂あたりを歩いてみると旧街道が周囲よりも幾分高いことがよく分かる。・・・

※「今昔マップ」によれば、川崎宿地域(そして、その西側)はほとんど標高2メートル。町はずれの東側になると1メートル、あるいは0メートル地帯となる。

多摩川河畔から東京湾の縁にできた微高地上の縁に街が形成され、のちに東側の低湿地帯に水田、畑地が干拓されて広がっていった、と考えられる。(「品川」「神奈川」もほぼ同様。)

京急線電車の中にあったポスター。

旧東海道歩きでも来ましたが、この機会にまた訪問してみようと思います。

こうして、都県境歩きも一段落。

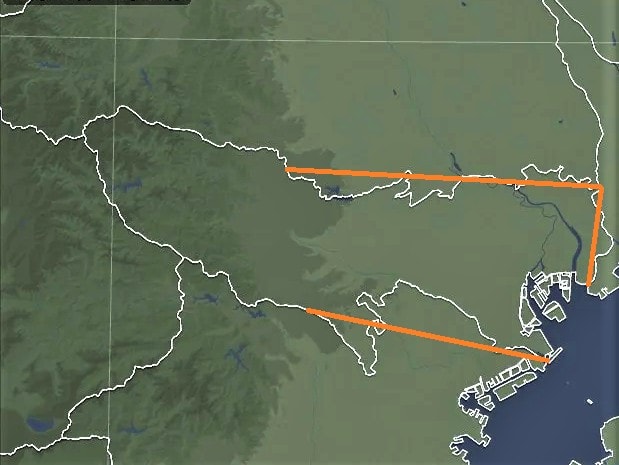

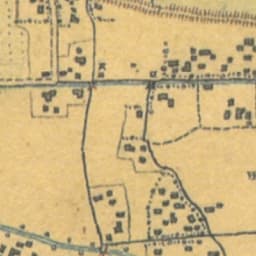

都県境を歩いた部分。

赤い線(便宜上、直線で表記)。山間部は未踏です。

次回は、町田市で都県境と分かれた「境川」を河口の江ノ島まで歩いてみます。

千葉と神奈川を結ぶ「東京湾アクアライン」木更津側から。

千葉と神奈川を結ぶ「東京湾アクアライン」木更津側から。 着陸態勢の飛

着陸態勢の飛

航空会社のマークが確認できるほどの低空。

航空会社のマークが確認できるほどの低空。 飛行機を眺めるには絶好地。ベンチに座ってノンビリ。

飛行機を眺めるには絶好地。ベンチに座ってノンビリ。

東京湾アクアラインにつながる「首都高川崎線」。

東京湾アクアラインにつながる「首都高川崎線」。

葦原の向こうには、多摩川スカイブリッジ。

葦原の向こうには、多摩川スカイブリッジ。 振り返る。

振り返る。 川中に釣り人2人。

川中に釣り人2人。 スカイブリッジ下から上流を望む。

スカイブリッジ下から上流を望む。

「国」の標示。

「国」の標示。

出発点へ戻ってきます。

出発点へ戻ってきます。 先進医療機関の施設の一覧。

先進医療機関の施設の一覧。

「浮島町公園」。

「浮島町公園」。

上流を望む。「大師橋」。

上流を望む。「大師橋」。 対岸「羽田空港」方向。

対岸「羽田空港」方向。 「多摩川スカイブリッジ」。

「多摩川スカイブリッジ」。 「海から(右岸)1K」。

「海から(右岸)1K」。 景観のすばらしい橋です。

景観のすばらしい橋です。 川沿いの細道を進みます。

川沿いの細道を進みます。

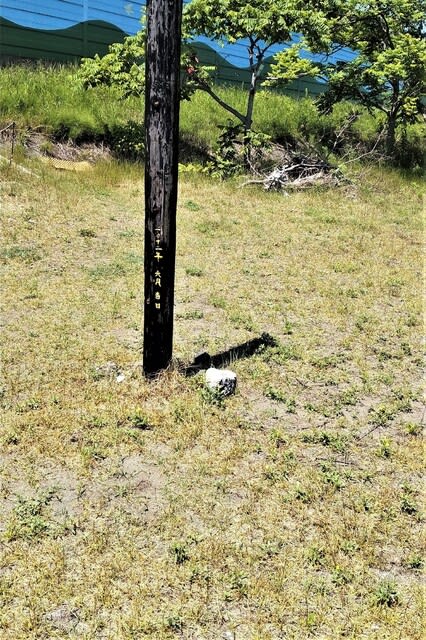

まもなく河口の標柱。

まもなく河口の標柱。 「多摩川河口」標柱。バス停から約30分。

「多摩川河口」標柱。バス停から約30分。 「2012年6月吉日」とある。

「2012年6月吉日」とある。 小さな広場になっています。

小さな広場になっています。 現在の河口付近を望む。

現在の河口付近を望む。

「0.2K」標。

「0.2K」標。

陸地側には、大きな建物が。

陸地側には、大きな建物が。 羽田側の先端を望む。

羽田側の先端を望む。

上流方向。

上流方向。 現在地を示す標識。けっこう設置されています。

現在地を示す標識。けっこう設置されています。 ほぼ都県境の上で。

ほぼ都県境の上で。 橋の全長、約675メートル。

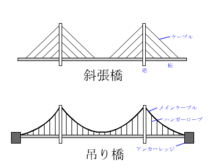

橋の全長、約675メートル。

「多摩川スカイブリッジ」。

「多摩川スカイブリッジ」。

都県境が川の中央に。

都県境が川の中央に。

跨線橋から。

跨線橋から。

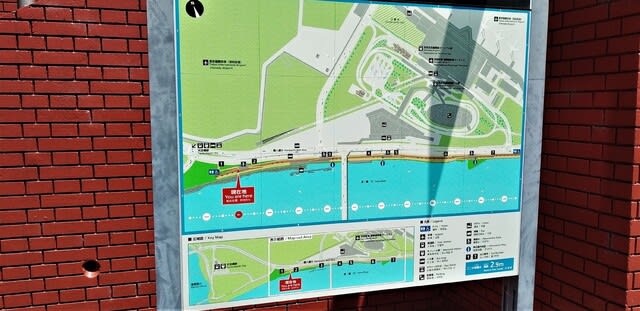

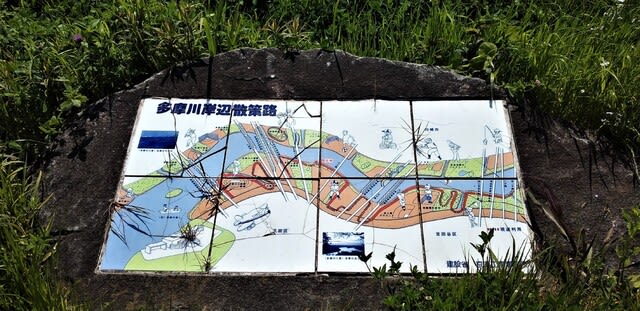

付近の案内図。

付近の案内図。

」HPより)

」HPより)

「東京モノレール」。

「東京モノレール」。

正面に飛行機。

正面に飛行機。

左に大鳥居。

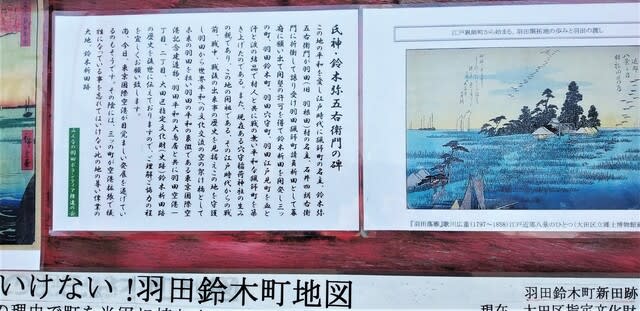

左に大鳥居。 氏神・鈴木弥五右衛門の碑。

氏神・鈴木弥五右衛門の碑。 後方は、穴守稲荷神社。

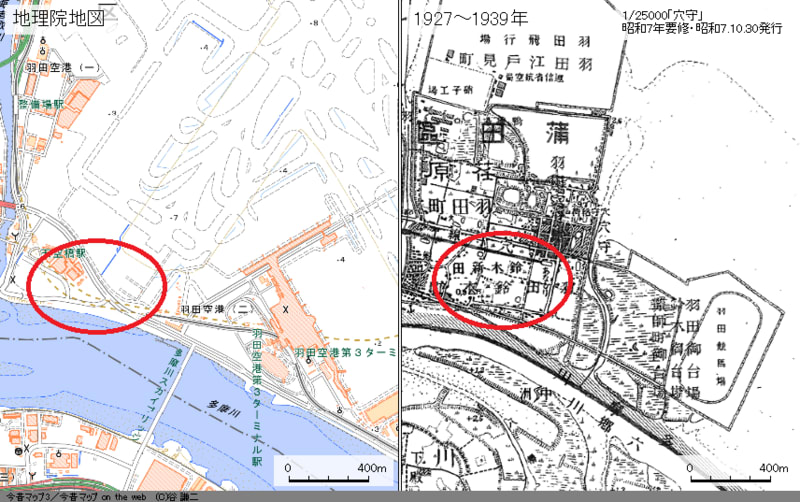

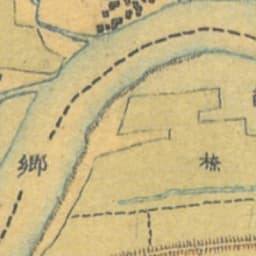

後方は、穴守稲荷神社。 羽田鈴木町地図。

羽田鈴木町地図。

整備されている多摩川沿いの遊歩道。

整備されている多摩川沿いの遊歩道。 案内板。

案内板。 多摩川スカイブリッジ橋脚下。

多摩川スカイブリッジ橋脚下。

干潟で貝採り?

干潟で貝採り? JR浜松町と空港を結ぶモノレール。

JR浜松町と空港を結ぶモノレール。 立入禁止の柵。

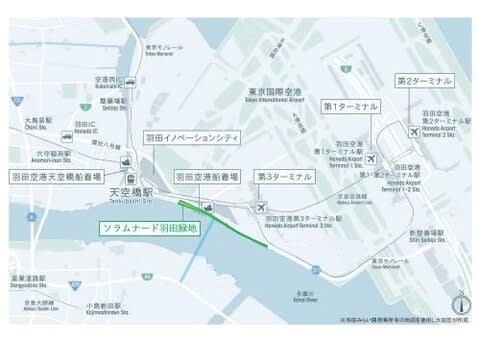

立入禁止の柵。 ソラムナード羽田緑地。先端まで整備中です。

ソラムナード羽田緑地。先端まで整備中です。

「多摩川羽田地区自然環境保護指定区域」の標示。

「多摩川羽田地区自然環境保護指定区域」の標示。

右奥に見えるようですが。

右奥に見えるようですが。

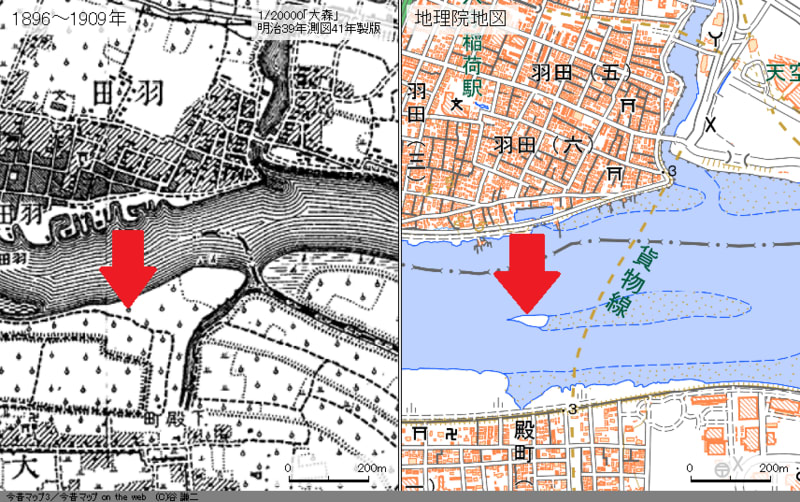

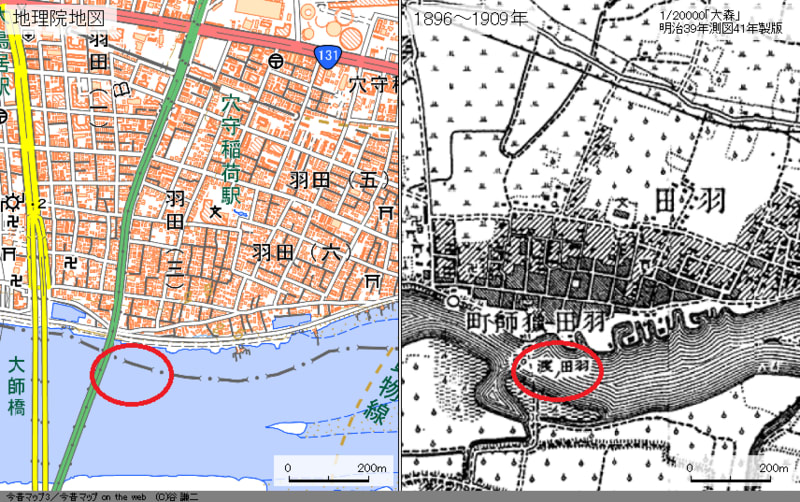

1970年代のようす。顕著な島の姿。

1970年代のようす。顕著な島の姿。

2010年代のようす。小さく、中洲のよう。

2010年代のようす。小さく、中洲のよう。

海老取川と多摩川の合流点付近。

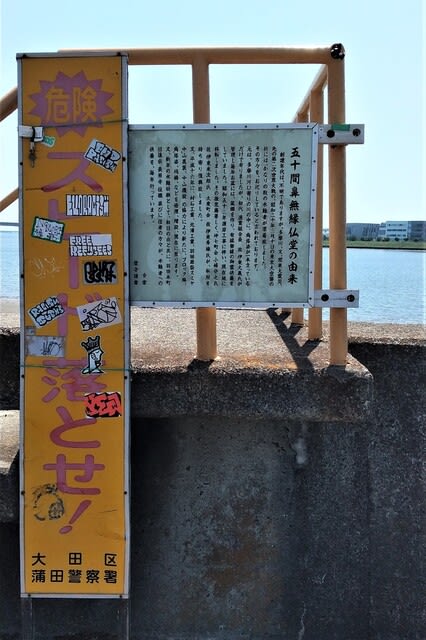

海老取川と多摩川の合流点付近。 「五十間鼻無縁仏堂の由来」。

「五十間鼻無縁仏堂の由来」。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より) 左奥は、「首都高横羽線」橋脚。

左奥は、「首都高横羽線」橋脚。

「高速大師橋」。

「高速大師橋」。 「多摩川八景・多摩川の河口」。

「多摩川八景・多摩川の河口」。

「羽田レンガ堤(レンガ胸壁)の沿革」解説板。

「羽田レンガ堤(レンガ胸壁)の沿革」解説板。

「六郷水門」。

「六郷水門」。 「土木学会推奨土木遺産認定証」。多摩川への流入路を望む。

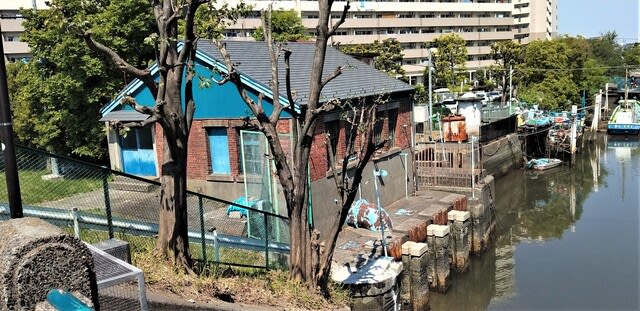

「土木学会推奨土木遺産認定証」。多摩川への流入路を望む。 「六郷用水」船だまり。

「六郷用水」船だまり。 橋の欄干に刻まれた、特徴的なロゴ。

橋の欄干に刻まれた、特徴的なロゴ。 作業所。

作業所。  振り返る。 重厚な印象。

振り返る。 重厚な印象。

「海から4K」。

「海から4K」。 六郷ポンプ所排水樋管。

六郷ポンプ所排水樋管。

振り返る。

振り返る。

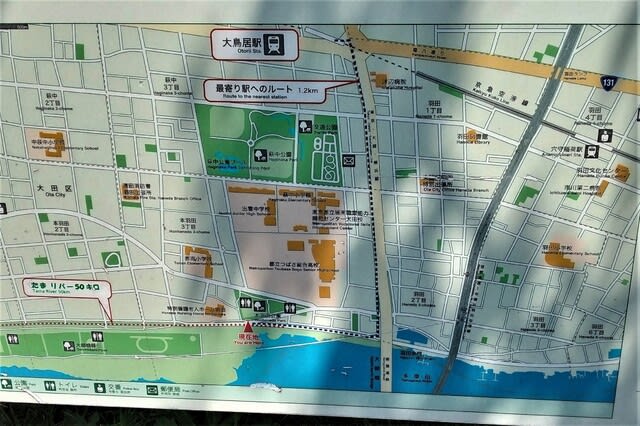

「たまリバー50キロ」案内図。

「たまリバー50キロ」案内図。

気づくと、「羽田」という地名が。

気づくと、「羽田」という地名が。 「たまリバー50

「たまリバー50 「羽田水辺の楽校 自然体験教室」。

「羽田水辺の楽校 自然体験教室」。 ここが大田区(東京都)側の多摩川起点のようです。

ここが大田区(東京都)側の多摩川起点のようです。 来た道を振り返る。起点を示す柱が色あせているのが残念。

来た道を振り返る。起点を示す柱が色あせているのが残念。

「六郷橋」。

「六郷橋」。 「多摩川」に架かる「新六郷橋」際にある「六郷の渡し」説明板(川崎市)。

「多摩川」に架かる「新六郷橋」際にある「六郷の渡し」説明板(川崎市)。

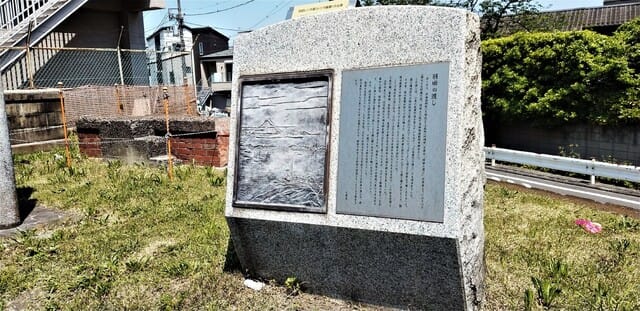

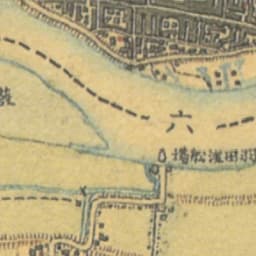

1880年代のようす。

1880年代のようす。 「明治天皇渡御記念碑」。

「明治天皇渡御記念碑」。 そのようすを描いたレリーフ。

そのようすを描いたレリーフ。

制作 web-photographer 上野 隆史 Copyright 2003- All rights reserved.(ueno@tamagawa-kisui.jp)」より)

制作 web-photographer 上野 隆史 Copyright 2003- All rights reserved.(ueno@tamagawa-kisui.jp)」より) 「六郷橋」の親柱風な三箇所にあるオブジェその1。

「六郷橋」の親柱風な三箇所にあるオブジェその1。

同。

同。 その3「和船」。(左岸―大田区側―上流)。

その3「和船」。(左岸―大田区側―上流)。 左岸・大田区側。「国道1号線・第1京浜」右側の一方通行の道が旧東海道。

左岸・大田区側。「国道1号線・第1京浜」右側の一方通行の道が旧東海道。 案内用の道標が設置されている。

案内用の道標が設置されている。 そこから多摩川方向を望む。蒲田方向に、細い道が残されている。

そこから多摩川方向を望む。蒲田方向に、細い道が残されている。 振り返る。

振り返る。 対岸の高層マンション。

対岸の高層マンション。

雑色(ぞうしき)ポンプ所。

雑色(ぞうしき)ポンプ所。 対岸は、「味の素」の工場群。

対岸は、「味の素」の工場群。 ジョギングする人、散歩する人、サイクリング・・・。

ジョギングする人、散歩する人、サイクリング・・・。

芦のそよぐ水辺。

芦のそよぐ水辺。 多摩川の流れ。

多摩川の流れ。 ナヨクサフジ。

ナヨクサフジ。

「多摩リバー50㌔(実際は、53㌔)残り4.5㎞た」。

「多摩リバー50㌔(実際は、53㌔)残り4.5㎞た」。

「海から7.8K」。

「海から7.8K」。 運動広場。ランナーが練習中。

運動広場。ランナーが練習中。

「ブラシの木」。

「ブラシの木」。 見事!

見事! 満開です。

満開です。 「海から7K」。

「海から7K」。

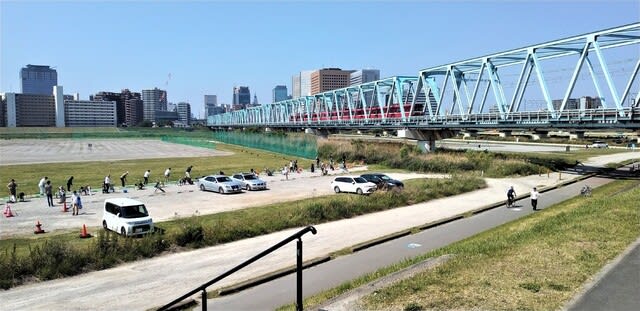

東海道線と京急線が並行。

東海道線と京急線が並行。 「海から6K」。

「海から6K」。

右が東海道線。左が京急線。

右が東海道線。左が京急線。 橋のたもとにある「旧六郷橋」。

橋のたもとにある「旧六郷橋」。 六郷橋脇(大田区側)の宮本台緑地にある1925年の橋門と親柱。

六郷橋脇(大田区側)の宮本台緑地にある1925年の橋門と親柱。 親柱。

親柱。 橋門の柱の意匠。大正期のモダニズムがうかがわれる。

橋門の柱の意匠。大正期のモダニズムがうかがわれる。 橋脇の手すり。

橋脇の手すり。 橋門上部。アーチが見事。

橋門上部。アーチが見事。 公園から多摩川方向を望む。

公園から多摩川方向を望む。 説明板。

説明板。

「六郷土手駅」前の通り。

「六郷土手駅」前の通り。 京急線「六郷土手駅」。

京急線「六郷土手駅」。

朽ちたような標柱。草むらにポツンと。

朽ちたような標柱。草むらにポツンと。 「矢口橋」。

「矢口橋」。

「多摩川大橋」が下流に。

「多摩川大橋」が下流に。

1880年代のようす。

1880年代のようす。

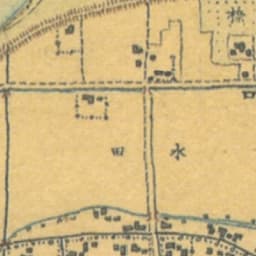

2010年代のようす。↑が矢口ポンプ所樋管

2010年代のようす。↑が矢口ポンプ所樋管 すぐ下流に並行する橋。

すぐ下流に並行する橋。

「たまリバー 残り9.8K」。

「たまリバー 残り9.8K」。

「たまリバー50キロ 残り9.0㎞」。

「たまリバー50キロ 残り9.0㎞」。

古い石柱(「11.4K」)。保育園児がお散歩中。

古い石柱(「11.4K」)。保育園児がお散歩中。

奥は、「キヤノン本社」棟。

奥は、「キヤノン本社」棟。

「高規格堤防区間」解説板。

「高規格堤防区間」解説板。 「たまリバー50キロ」案内板。

「たまリバー50キロ」案内板。

建設当時の写真。

建設当時の写真。

対岸。

対岸。

振り返る。右に多摩川清掃工場。

振り返る。右に多摩川清掃工場。

釣り人。

釣り人。

東急線の橋梁。

東急線の橋梁。 「

「 取水堰。

取水堰。  左に「多摩川駅」。

左に「多摩川駅」。 右に「新丸子駅」。

右に「新丸子駅」。 対岸のタワーマンション群。

対岸のタワーマンション群。 取水堰を望む。

取水堰を望む。

品川に向かう新幹線。

品川に向かう新幹線。

「JR東海 立入禁止 新横浜保線所」。

「JR東海 立入禁止 新横浜保線所」。