「吉田橋」を振り返る。

ビワの木。けっこう実っています。

実をとっている方に「結構大きいですね」「甘いです。鳥が食べちゃうんですがね。」一房、頂きました。甘くて美味しかった!

その先、右手に、洒落た和風建築の建物があります。「幸手市東公民館」。

その前にある解説文。

庄内古川とも呼ばれるこの川は、昔の姿を保ちながらゆったりと流れて、権現堂桜堤の脇を通り、宇和田公園の所でゆるやかに南に曲がってここに至ります。平成3年5月に開館した東公民館は、和風建築の外観で、国際交流の場としても活用できる生涯学習の拠点となっています。春には菜の花やカラシ菜の小さな花の群れがカーブを描き、桜と色を競っているようです。

その隣に古い木造校舎。

回り込むと、「幸手市郷土資料館・民具資料展示室」です。

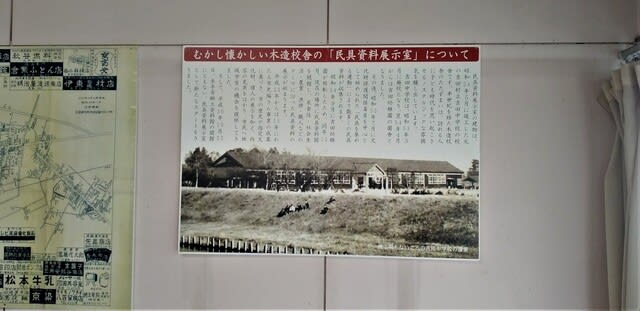

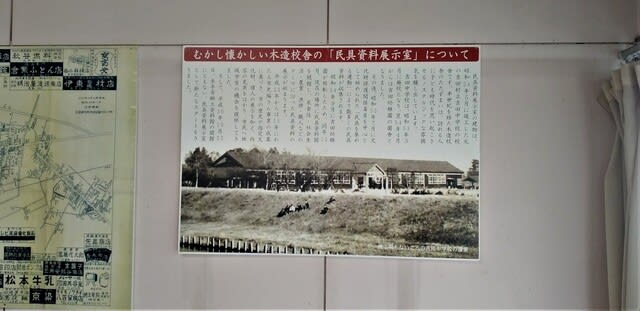

むかし懐かしい木造校舎の「民具資料展示室」について

民具資料展示室の建物は、昭和24年5月に竣工した元の吉田村立吉田中学校の校舎です。半世紀を経た木造校舎のたたずまいは、訪れる人に子ども時代を思い起こさせるノスタルジックな雰囲気を醸し出しています。

吉田中学校は、昭和53年3月に廃校となり、翌54年4月からは吉田幼稚園の園舎となりました。

その後、昭和55年7月に文化財保護関係委員を中心にして始められた「民具を集める運動」により数多くの民具資料が収集されます。

昭和59年9月に吉田幼稚園が移転したため、同年12月、現在の場所に民具資料館を開館し、衣食住・社会生活・農業・漁撈・職人などのテーマに沿った民具資料の展示が始まります。

平成24年からは15年にわたる市史編さん事業の成果に基づき、市の歴史や指定文化財、偉人の展示を加え、内容の充実をはかり、市民への地域学習の機会を提供してきました。

そして、平成30年10月23日、幸手市郷土資料館の開館にともない、民具資料展示室として新たなスタートをきりました。

かつての教室にそれぞれのテーマに基づいて懐かしい民具が展示されています。とくに田んぼの作業に関わる農機具がたくさん置かれています。また、日用品や船道具など所狭しと展示されていました。

非常用の船。

非常用の船。

洪水の記憶なども写真など詳細に。この地域の治水の歴史など知ることができます。

東京の隅田川以東の下町でもカスリーン台風などの水害の歴史があります。半世紀以上の昔の出来事とのみにせず、人々の歴史の教訓を活かしたいものです。

その意味で、この資料展示など後世に伝えていくことの大事さを感じます。

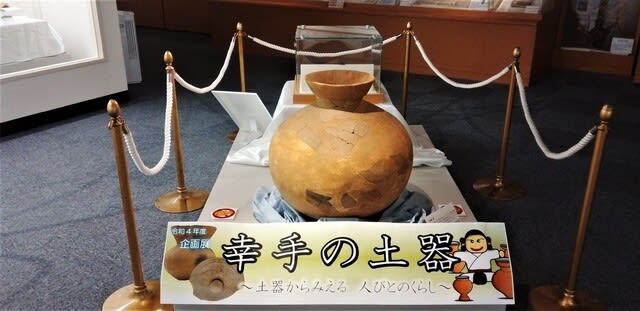

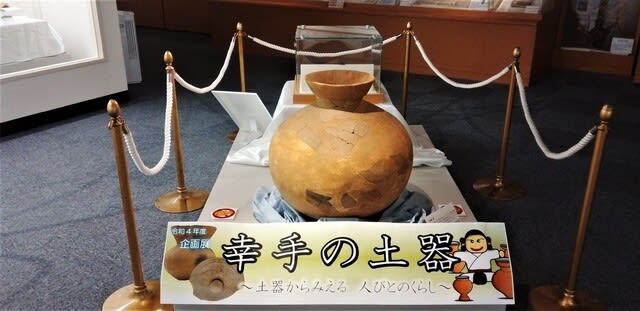

新しい資料館では、企画展示として「土器からみえる 人びとのくらし」をテーマに「幸手の土器」展を開催中でした。

~土器の見方を知れば郷土の歴史がみえてくる、原始・古代の幸手の歴史をのぞいてみよう~

縄文時代のペンダント。

縄文時代のペンダント。

アサリなどさまざまな貝が出土しています。(縄文時代の貝塚から)

興味深いものがあります。ただし、弥生時代の遺物はまだ出土していないようです。

帰りしな、係の方から、以前の企画展示で行った「権現堂堤の歴史~江戸時代の幸手と周辺の河川、用悪水路の変遷~」の資料をもとに説明して頂き、今後の中川歩き、すでに歩いた江戸川などの歴史を知る上で、大変参考になりました。

資料が充実していて、地域の生活(特に、治水)の深く貴重な歴史を知る上で大変参考になります。

さて、今回の、残りわずな道のりを急ぎます。

「古川橋」。

※バス停名が、朝日バスは「吉田橋」、コミュニティバスは「古川橋」となっています?

左岸は、遊歩道(「ふれあい散策路」)に。

が、橋を渡って右岸を進みます(※左岸の遊歩道は、この先の橋の下をくぐって、上流に向かう)。

左は一面緑の田んぼ。

上流の左岸は、草刈り作業中。

用水路。

用水路。

「新船渡橋」。

前方左が上流にある「宇和田公園」。かつての「権現堂川右岸」にあたります。

この付近の今昔。

1880年代のようす。細い流れが中川の前身?

1880年代のようす。細い流れが中川の前身?

大正から昭和にかけて、右岸(現在の宇和田公園付近)を開削し、現在の中川の流路ができました。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

中央が中川。右端に江戸川の一部が見える。かつての権現堂川は、「中川上流排水機場」で江戸川へ。

ここで、先日「権現堂堤」から歩いたときの「中川」と結びつきました。

遠く江戸川土手を望む。

今回は、ここまで。

橋を渡り、左岸際にあるバス停「ひばりヶ丘工業団地入口」(朝日バス)から乗車、「東武動物公園駅」に向かいます。

次回は、権現堂堤からの中川上流へ。葛西用水との出会い・起点までの予定。

しかし、この暑さが、いつまで続くことやら。台風4号の動向も気になるところ。

さて、いつになるか。

有名な撮影ポイント。

有名な撮影ポイント。 海外(かいと)港。

海外(かいと)港。 「かいと」と読みます。

「かいと」と読みます。

浜へ下って行きます。

浜へ下って行きます。

対岸は、油壺湾先端方向。

対岸は、油壺湾先端方向。

相模湾。

相模湾。 諸磯港。

諸磯港。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

「油壺・入江のみち」。

「油壺・入江のみち」。

帰りに寄って、干物セットを買いました。

帰りに寄って、干物セットを買いました。 「三崎館本店」。

「三崎館本店」。

「浜諸磯」方向を望む。

「浜諸磯」方向を望む。

見事な景観。

見事な景観。

「白秋文学コース 二町谷」。

「白秋文学コース 二町谷」。

ツユクサ科の園芸植物だそうです。

ツユクサ科の園芸植物だそうです。 」HPより)

」HPより)

クロアゲハが蜜を吸いに。

クロアゲハが蜜を吸いに。 けっこう開花期が長そうです。

けっこう開花期が長そうです。 水面には、ミズスマシの波紋。

水面には、ミズスマシの波紋。

てっぺんに花が。

てっぺんに花が。

夕顔。

夕顔。 朝顔。

朝顔。

見頃は過ぎましたが。

見頃は過ぎましたが。

池の畔に。

池の畔に。

でんじそう。ひし。

でんじそう。ひし。

「和傘で庭園めぐり」。

「和傘で庭園めぐり」。

おぐらせんのう。

おぐらせんのう。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

黒崎海岸(入り江)。

黒崎海岸(入り江)。

穏やかな海。

穏やかな海。

収穫が迫ったカボチャ畑。

収穫が迫ったカボチャ畑。

(「

(「 」HPより)

」HPより)

民家の庭先に咲く花。

民家の庭先に咲く花。

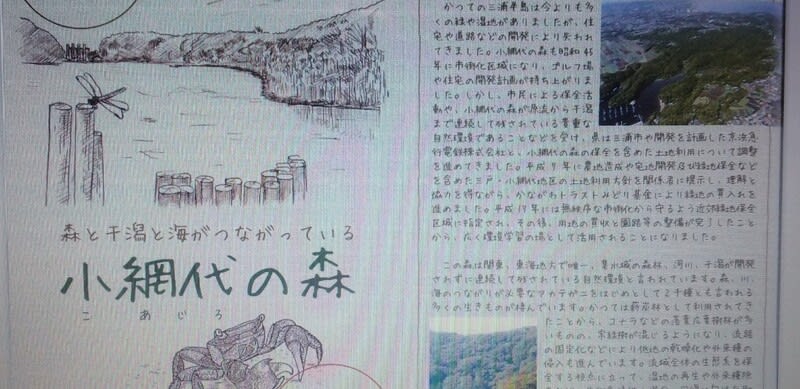

森と谷とが奥深くまで。

森と谷とが奥深くまで。 遠くに海が広がる。

遠くに海が広がる。 崖になっていて。

崖になっていて。

穏やかな海。トンビが旋回中。

穏やかな海。トンビが旋回中。 釣り宿など。

釣り宿など。 リビエラシーボニア マリーナ。

リビエラシーボニア マリーナ。

白秋文学コース ひきはし

白秋文学コース ひきはし

ハマカンゾウの保護育成地。

ハマカンゾウの保護育成地。 (「素人植物図鑑」HPより)

(「素人植物図鑑」HPより)

テラスを振り返る。

テラスを振り返る。

川の流れ。

川の流れ。

小網代湾を望む。

小網代湾を望む。 眺望テラス解説板。

眺望テラス解説板。 アシ原のカニ。

アシ原のカニ。

ご当地・地酒あれこれ。

ご当地・地酒あれこれ。

奥に、ハンゲショウの群落。

奥に、ハンゲショウの群落。

オギ、ヨシなどが密集。

オギ、ヨシなどが密集。

イトトンボ(○)。「ベニイトトンボ」?

イトトンボ(○)。「ベニイトトンボ」?

湿地帯が続く。

湿地帯が続く。

(「youtube」より)

(「youtube」より) ホタル。

ホタル。

湿地帯のようなところも。もしかしたら、・・・

湿地帯のようなところも。もしかしたら、・・・

雨に濡れて。

雨に濡れて。 花期が終わると再び緑色になるそうです。

花期が終わると再び緑色になるそうです。 ここまで歩いてきた甲斐がありました。

ここまで歩いてきた甲斐がありました。 大満足で先に進みます。

大満足で先に進みます。 水生植物「解説板」。

水生植物「解説板」。 木を伝って下りてくる動物が。

木を伝って下りてくる動物が。

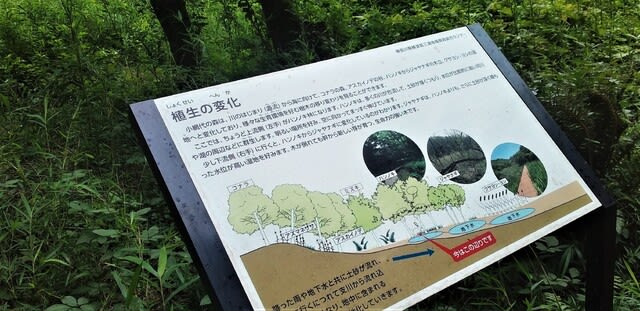

植生の変化

植生の変化

(写真は「Wikipedia」より)

(写真は「Wikipedia」より)

金目鯛の煮付け。

金目鯛の煮付け。

「標高47.9m」。

「標高47.9m」。

約1時間の歩き。

約1時間の歩き。

自然のままのようす。

自然のままのようす。 海に向かって下る、森の中の小川。

海に向かって下る、森の中の小川。

流れに沿ったり、離れたりしながら森の中を下って行く。

流れに沿ったり、離れたりしながら森の中を下って行く。

アガパンサス。

アガパンサス。

「国史跡

「国史跡

広大な農地。

広大な農地。 見渡す限り広がる。

見渡す限り広がる。

非常用の船。

非常用の船。

縄文時代のペンダント。

縄文時代のペンダント。

用水路。

用水路。

1880年代のようす。細い流れが中川の前身?

1880年代のようす。細い流れが中川の前身?

2010年代のようす。

2010年代のようす。