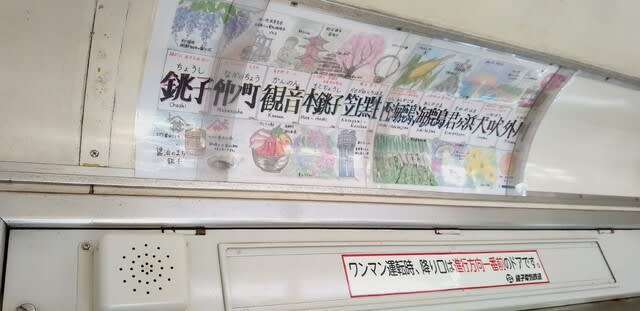

「佐原銚子街道」がまだ完歩していませんが、その前に、一番小さな孫と銚子電鉄で犬吠埼灯台まで。

5月25日(土)。曇りのち晴れ。

父親のザックだそうで、大きく、重そう。

父親のザックだそうで、大きく、重そう。

行きは、特急「しおさい」。帰りは成田線経由で京成電車。半日の慌ただしい旅。

孫も小型のカメラで撮っています。こちらは、それを気にせず、

地域鉄道の鉄道事業経営は時代の流れと共に年々厳しさを増しております。

弊社は幾度とない経営危機を迎えましたが、どんな逆境にもあきらめない想いと、ぬれ煎餅の製造販売に代表されるような、常識にとらわれないチャレンジ精神で、必死に鉄道事業を守り続けてきました。

⇒倒産の危機を救った 奇跡のぬれ煎餅 銚電ストーリーはこちらをクリックしてご覧ください。

⇒奇跡濕仙貝(ぬれ煎餅)物語 也是拯救銚子電鐵從因財務困境而差點倒閉狀況中起死回生的最大功臣,為人津津樂道。

しかし、東日本大震災以来観光客が激減し、それに伴い弊社の乗客数も減少し、いまだ回復の目途がたっておらず、現在また経営危機の真っただ中にいます。

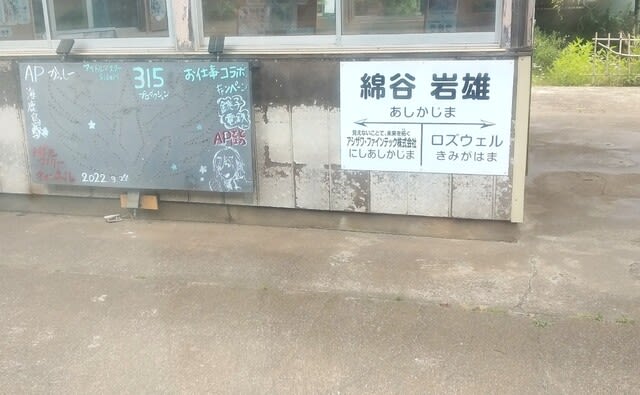

今回、そんな経営状態を打開するために取り組んだのが、「駅名愛称のネーミングライツ」です。

今回のネーミングライツは、単なる駅名愛称の命名権だけでなく、「銚子電鉄の経営再建」「銚子への地域貢献」という熱い想いを持った6社に、銚子の活性化への取り組みを共にチャレンジしていくパートナーとして集って頂きました。私たちにとって、こんなに心強いことはありません。

今後、このネーミングライツ事業の先にあるものは、地域鉄道による地域活性モデルの確立です。

地域鉄道の最大の使命は地域貢献です。

私たちはこの銚子の町に鉄道を存続させるため、そして「この町に銚子電鉄があってよかった♪銚電ありがとう!」と言われる会社になるために、今回のネーミングライツ事業に取り組んでいます。

2015年12月1日より、ネーミングライツによる新駅名愛称の運用が始まりました。

「がんばれ銚子電鉄」 西村京太郎

ここにきて、高齢者の交通事故が問題になって、免許証の返還が話題になっているが、それに比例して、地方の交通手段、特に鉄道の必要性がクローズ・アップされた。こうなると、銚子電鉄は、高齢化社会、過疎社会の重要な切り札になってきたといってもいいだろう。経済的に大変だということも、よくわかるが、銚子の人たちにとっては、必要欠くべからざるものだし、何よりも、地域の人たちの、銚子電鉄への愛情が、素晴しい。いくつもの地方鉄道に乗っているが、お世辞でなく、地元の人たちの愛し方は一番だと思う。だから、第三者の私も乗っていて楽しいのだ。現状維持だけでなく、半島を一周する鉄道になって欲しい。その時には、絶対に初電車に乗りたい。

がんばれ、銚子電鉄!

・・・

・・・

(この項、「 」HPより)

」HPより)

けっこうお客さんが乗ってきます。途中から団体も。満員電車級です。

けっこうお客さんが乗ってきます。途中から団体も。満員電車級です。

「ヤマサ醤油」の工場脇。

「ヤマサ醤油」の工場脇。

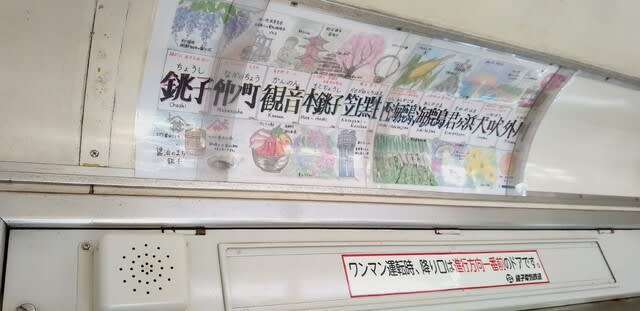

「金太郎ホーム」。 「観音駅」。

「観音駅」。

※今歩いている「佐原銚子街道」のゴールが「飯村観音」。その最寄りの下車駅。

「本銚子駅」付近から緑の向こうに利根川河口・銚子港が見えてきます。

※「本銚子駅」は、利根川河口から歩き始めたときに下車した駅です。河口まで約2㎞歩きました。

そのときの記録。

・・・

下車した「本銚子(もとちょうし)駅」。

駅舎は1923年(大正12年)に当駅が銚子鉄道の駅として改めて開業した際に建てられたもので、その後何回か改修が行われているが、築後百年近くが経過し、近年は老朽化が著しく、全面的な改修もしくは建て替えが望まれる状態であった。しかし、所有・管理する銚子電気鉄道には建て替えのための予算の余裕がなく、2000年代に入ると修復が行われていない箇所が目立つものとなっていた。

2017年8月26日 - 8月27日に、日本テレビ系列『24時間テレビ40』内の企画である「ヒロミの24時間リフォーム〜オンボロ駅を直そう!〜」にて、当駅の主な利用客である銚子市立清水小学校の生徒より依頼された、という形でヒロミがリフォームを手掛けた。これにより、駅舎は外壁、屋根、待合室内といった箇所を一新し、レンガ様の外壁の大正モダン風のものとなった。待合室内には清水小学校の生徒が製作したガラスを用いたステンドグラスが飾られている。しかし、一部の鉄道ファンからは「以前の雰囲気が失われた」「元の駅舎に戻してほしい」といった不評もある。

リフォームと同時に駅舎内の掛け時計も新調したが、2018年に時計が盗難に遭い、銚子電鉄が情報提供を呼びかけたが見つからなかったため、鉄道ファンから別の時計を寄贈して貰ったが、2020年10月に再度盗難に遭ったことが明らかになった。

・・・駅全体が切り通しの中にあり、周辺は林となっている。アジサイの開花シーズンにはホームの反対側の植え込みから隣駅の笠上黒生駅間にかけて多くのアジサイが咲く。

(「Wikipedia」より)

駅舎内。

駅舎内。

(「銚子市観光協会」HPより)

(「もとちょうしえき」)

(「もとちょうしえき」)

「上り調子・本調子」。

跨線橋から。

・・・

「髪毛黒生」

「髪毛黒生」

「かみのけくろはえ」だそうで、我が頭髪への痛烈な皮肉ですなァ。

本来の駅名は、「笠上黒生(かさがみくろはえ)」。

「ぬれ煎餅買ってください。電車修理代を稼がなくちゃ、いけないんです。」

存続がかかっているというストレートな理由から商品を買って欲しいというその文章は、当時の電子掲示板や個人ブロガーの間で話題となり、結果的にマスコミへのPRとなったことで支援のための注文が全国から殺到しました。注文をさばききれず、一時は受付を止めなければいけなくなるほど。この売上によって修理代の費用が工面でき無事に保安検査をパス、銚電は存続することができました。

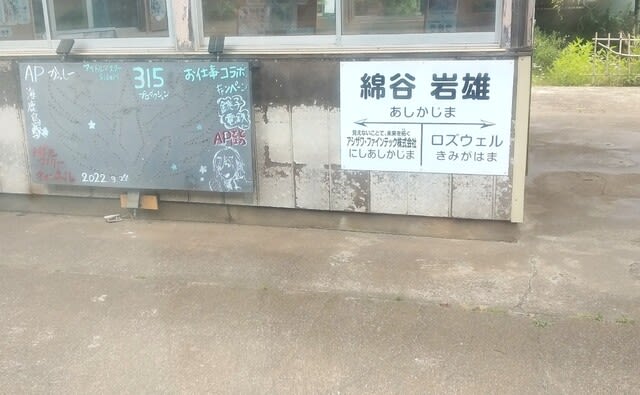

このエピソードは有名で色々なところで語られていますが、この銚電のぬれ煎餅の生みの親でもある当時の専務取締役 綿谷岩雄さんはまさに銚電を救った張本人だと竹本講師は言います。

ぬれ煎餅など物販事業を進めたのは当時経理課長だった綿谷さんで、銚電を失くしたくないという一心からとにかく利益になることは何でもやろうという姿勢でした。

横領事件発生後は代表権の無い専務として走り回り、ダメ元で飛び込んだ公庫から融資の話を得ることができました。ただ、条件として交代した当時の社長の自宅を担保にするなら貸すというもの。ところが当時のその社長の自宅が借家であったため、専務の綿谷さんの自宅を担保にすることにしました。

専務取締役といっても代表権の無い綿谷さんにとって何の保証もないその決断は、銚電を愛するが故のものであり、銚電の救い主だと今でも感謝していると竹本講師は言います。綿谷さんは昭和23年に入社して銚電一筋70年、4年前に88歳の生涯を閉じられたということです。

この項「―銚子電鉄代表取締役 竹本勝紀さんをお招きしお話を伺いました―「日創研東京経営研究会」HPより)

沿線に田園地帯が広がってきます。

キャベツ(見事におおきくなった)、トウモロコシ(まだ苗)・・・。

何を植えるのでしょうか?

何を植えるのでしょうか?

「君ヶ浜」。

終点「外川」の一つ手前「犬吠」で下車。

終点「外川」の一つ手前「犬吠」で下車。

「鈴木海苔株式会社」。

「鈴木海苔株式会社」。

対岸を望む。

対岸を望む。 上流方向を望む。

上流方向を望む。 ハープ橋。

ハープ橋。

右に行くと「銚子駅」。

右に行くと「銚子駅」。

この「あぶら屋」さんも関連がありそうです。

この「あぶら屋」さんも関連がありそうです。 「下利根漁業協同組合」。

「下利根漁業協同組合」。 「下総豊里」駅。

「下総豊里」駅。

「金井栄蔵商店」。

「金井栄蔵商店」。

残り4キロ。

残り4キロ。

銚子市のマンホール。

銚子市のマンホール。 利根川沿い・銚子港の一角。

利根川沿い・銚子港の一角。

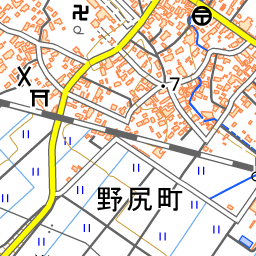

(現在)

(現在)

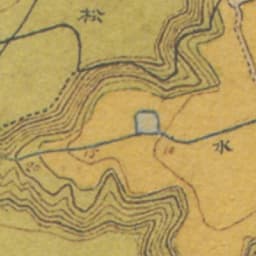

(1880年代)

(1880年代)

田畑が広がります。

田畑が広がります。

国道356号線に復帰。

国道356号線に復帰。

「高田川」。利根川方向。

「高田川」。利根川方向。 上流方向。

上流方向。

」HPより)

」HPより)

「

「

利根川の土手に近づきます。

利根川の土手に近づきます。

内房線「大網駅」から6日間かけ、ここにたどり着いたのは、2ヶ月前。

内房線「大網駅」から6日間かけ、ここにたどり着いたのは、2ヶ月前。

見事な槙の生垣。

見事な槙の生垣。

「滑川家住宅母屋・長屋門」。

「滑川家住宅母屋・長屋門」。

「椎柴駅」。

「椎柴駅」。

(現在)西北からの黄色い線が旧街道。

(現在)西北からの黄色い線が旧街道。

(1880年代)

(1880年代)

落ち着いた街並み。

落ち着いた街並み。 石碑。忠魂碑? 詳細不明。地元の方はおわかりでしょうが。

石碑。忠魂碑? 詳細不明。地元の方はおわかりでしょうが。

水準点。海抜6.8m。この付近、緩やかな上り下りがある道筋。

水準点。海抜6.8m。この付近、緩やかな上り下りがある道筋。 風力発電所の風車が見えます。

風力発電所の風車が見えます。 「利根かもめ大橋有料道路」。

「利根かもめ大橋有料道路」。

」HPより)

」HPより)

(現在)ジグザクな道筋。利根川の流域整備がされている。

(現在)ジグザクな道筋。利根川の流域整備がされている。

(1880年代)「至 東京道」とある。

(1880年代)「至 東京道」とある。

佐原方面を望む。

佐原方面を望む。

田園風景が広がる。

田園風景が広がる。 一日朝夕2本ずつ。

一日朝夕2本ずつ。

「第二佐原銚子街道踏切」。

「第二佐原銚子街道踏切」。 下総豊里駅方向。

下総豊里駅方向。 椎柴駅方向。

椎柴駅方向。

振り返る。バス停「忍町」。

振り返る。バス停「忍町」。

「この場所は標高10M」。

「この場所は標高10M」。

「銚子市立豊里小学校」。

「銚子市立豊里小学校」。

「千葉若潮牛」。

「千葉若潮牛」。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

(現在)旧道は線路を越え、

(現在)旧道は線路を越え、

(1880年代)顕著な道筋になっている。

(1880年代)顕著な道筋になっている。

丘の上にある「六所大神」への道。

丘の上にある「六所大神」への道。 右手から丘陵が近づいてくる。

右手から丘陵が近づいてくる。

「諸持(もろもち)郵便局」。

「諸持(もろもち)郵便局」。

たくさんの買物客。

たくさんの買物客。 振り返る。

振り返る。

「・・・観世音 壱

「・・・観世音 壱

右手の奥、丘の上には、

右手の奥、丘の上には、

上り電車が到着。

上り電車が到着。 久々に見ました。まだ現役なのでしょうか?

久々に見ました。まだ現役なのでしょうか?

房総らしい屋根のおうち。

房総らしい屋根のおうち。

「下総豊里駅」方向。

「下総豊里駅」方向。

横道に入ると、

横道に入ると、 水田が広がる。

水田が広がる。

遠くに「筑波山」(↓)。

遠くに「筑波山」(↓)。 「笹川」。

「笹川」。 「レストランだんだん」。

「レストランだんだん」。 バス停「一本松」。

バス停「一本松」。 大きな石碑。「日本名山霊地巡拝大乗修養碑」。

大きな石碑。「日本名山霊地巡拝大乗修養碑」。

直線の道が続く。

直線の道が続く。

お店が並ぶ交差点に。

お店が並ぶ交差点に。

高速バス停「橘」。

高速バス停「橘」。

「←常陸川大橋 鹿嶋 ↑利根かもめ大橋 銚子」。

「←常陸川大橋 鹿嶋 ↑利根かもめ大橋 銚子」。

(現在)南西から接続する県道は未完成。

(現在)南西から接続する県道は未完成。

」HPより)

」HPより) 」では、

」では、

「桁沼川」(「黒部川」方向)。

「桁沼川」(「黒部川」方向)。 上流方向。

上流方向。

「御大典記念築堤」碑。

「御大典記念築堤」碑。 「諏訪神社(大神)」境内。

「諏訪神社(大神)」境内。 「とうのしょう観光マップ」。

「とうのしょう観光マップ」。

」HPより)

」HPより)

裏手に大きな屋敷。

裏手に大きな屋敷。 「澪つくし号」。

「澪つくし号」。

駅前広場。

駅前広場。

解説板。

解説板。

父親のザックだそうで、大きく、重そう。

父親のザックだそうで、大きく、重そう。

・・・

・・・ 」HPより)

」HPより) けっこうお客さんが乗ってきます。途中から団体も。満員電車級です。

けっこうお客さんが乗ってきます。途中から団体も。満員電車級です。 「ヤマサ醤油」の工場脇。

「ヤマサ醤油」の工場脇。 「観音駅」。

「観音駅」。

駅舎内。

駅舎内。 (「もとちょうしえき」)

(「もとちょうしえき」)

「髪毛黒生」

「髪毛黒生」

何を植えるのでしょうか?

何を植えるのでしょうか?

終点「外川」の一つ手前「犬吠」で下車。

終点「外川」の一つ手前「犬吠」で下車。

右手に「高橋いちご園」。

右手に「高橋いちご園」。 この地域でも、房総特有の槇の生け垣が続きます。

この地域でも、房総特有の槇の生け垣が続きます。 「タイヨー 東庄店」。

「タイヨー 東庄店」。

銚子方向。

銚子方向。 南東側。

南東側。 上りホーム。次回はこの駅から。

上りホーム。次回はこの駅から。