9日(土)。ホテルからの網走湖。明け行く空と湖水と木々。

眼の下を列車が通過中(↓)。

眼の下を列車が通過中(↓)。

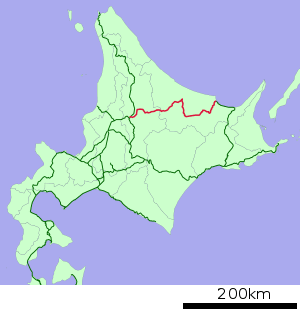

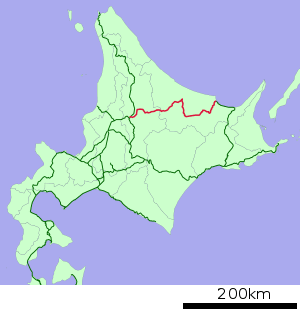

「石北本線」。1932年(昭和7年)10月1日に難所だった北見峠を越える石北線が全通して、旭川から北見・網走方面を結ぶ最短経路の鉄道が開通した。通過しているのは、「旭川」行きの列車?

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

今日も天気はよさそうですが、ホテルの道路や車のガラスは夜の内に降った雪で、一面びっしり凍り付いています。

余談ですが、レンタカーを借りたとき、助手席の足下に大きなブラシが置いてありました。ちょっと邪魔くさいな、何でこんなものがあるんだろうと後ろの座席に放っておきました。

朝出発するときに初めて気づきました。ああ、このためにあったのだな、と。これでゴシゴシとフロントガラスにびっしり張り付いた氷を落とします。東京では、お湯を掛けたりして溶かしたりしますが、それでは瞬時に凍ってしまうのですね。

「能取岬」に向けて出発。網走市街地から約20分。右手にオホーツク海を見ながら。周囲はすっかり冬景色。

牧場地帯を通過、目の前が一気に開けてきます。

すばらしい景観。

すばらしい景観。

「能取(のとろ)」の名は、アイヌ語の「ノッ・オロ」(岬のところ)に由来するそうです。

ちなみに「オホーツク」はロシア語で「狩猟」(英: hunting)から来ているとのことです。

案内板。

案内板。

前方に八角形、黒と白のツートンカラーの灯台が。

「能取岬灯台(のとろみさきとうだい)」。1917年(大正6年)10月1日に初点灯。

八角形の外観はフランスの技師レオンス・ヴェルニーが設計した江戸条約の灯台の影響を受けたとされています。

※「江戸条約」=徳川幕府が米、英、仏、蘭の4か国と結んだ改税約書。その中で、第11条に「日本政府ハ外国交易ノタメ開キタル各港最寄船ノ出入安全ノタメ灯明台、浮木、瀬印木ヲ備フベシ」とあり、航路標識の設置が義務づけられました。

日本が今のような灯台を建てるようになったのは、今から約140年前に、アメリカ・イギリス・フランス・オランダの4か国と結んだ江戸条約で、灯台などを建てる約束をしたことが始まりです。

もちろん、日本人のだれも西洋式の灯台を見たことがありませんので、フランスとイギリスに、灯台のレンズや機械の買入と指導を頼んでいましたが、そのころ徳川幕府の政治がおわったので、明治新政府が、この仕事を引きつぎました。

このようにして、明治2年1月1日に神奈川県三浦半島の観音埼に、日本で初めての西洋式の灯台が誕生しました。作ったのは、ヴェルニーというフランス人です。

フランス人の作った灯台は東京湾のまわりの4か所だけで、それから後は、ブラントンがひきいるイギリス人によって作られました。

ブラントンは、灯台を26か所に建て、灯船(灯台の役目をする船)2隻をつくっています。

また、ブラントンは、新しくできた灯台にイギリス人の灯台員をすまわせて、日本人に灯台の仕事を覚おぼえさせ、そのための教科書も作りました。

「観音埼灯台」。

「観音埼灯台」。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

何やら案内板が。かすれて見えないのか、と。ところが、同行の方が手で払うと、何と雪がうっすら覆っていたのです。

「知床の山々の案内図」。よく見えず、残念!

「知床の山々の案内図」。よく見えず、残念!

岬の突端の方に大きな塔があるので、向かいます。

海を隔てた遠くに知床の山々。

途中、左手が断崖絶壁。荒々しい波が打ち寄せています。

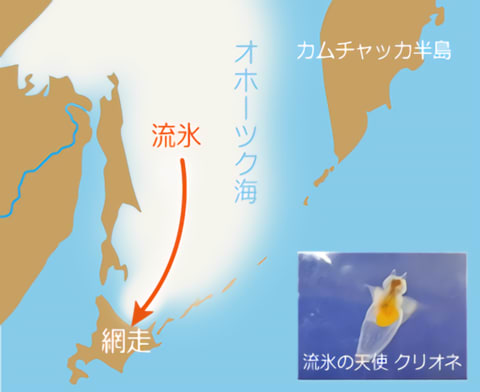

来年1月下旬には流氷で埋め尽くされる。

来年1月下旬には流氷で埋め尽くされる。

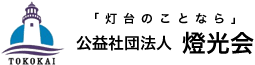

オホーツク海の最北西部沿岸で厳しい寒気に吹き付けられた海水は、-1.8度まで冷えると海面近くに小さな針や板状の氷に変化します。氷晶(ひょうしょう)の誕生です。これが少しずつ増えて、やがて海面を覆います。それが互いにぶつかり合ったり、結合したりして蓮の葉状の氷に成長します。

11月頃に誕生した蓮葉氷は強い北西の季節風と東カラフト海流に乗って、さらに成長しながらゆっくりとオホーツク海を南下します。それが1月下旬~2月上旬に北海道のオホーツク沿岸へとたどり着きます。

(「 」HPより)

」HPより)

「オホーツクの塔」。

「オホーツクの塔」。

1978年の設置。裏側の銘文には「水産日本の発展を希求」と。網を肩にかけ、鋭い視線で遠くを見やる漁師の姿。本郷新 作。

本郷新の作品には

「わだつみの声」

「北の母子」。 など。

など。

(作品紹介は、「 」HPより)

」HPより)

さて、戻ることに。

振り返る。

「能取岬」看板。

北西方向を望む。

北西方向を望む。

はるか遠く紋別付近。左奥には「サロマ湖」。

雄大な自然を堪能しました。車を運転してくれた方に深い謝意を。

伝え切れない能取岬の自然を「 」HPなどから拝借して紹介。

」HPなどから拝借して紹介。

アッケシソウ。

アッケシソウ。

エゾカンゾウ。

エゾカンゾウ。

眼の下を列車が通過中(↓)。

眼の下を列車が通過中(↓)。「石北本線」。1932年(昭和7年)10月1日に難所だった北見峠を越える石北線が全通して、旭川から北見・網走方面を結ぶ最短経路の鉄道が開通した。通過しているのは、「旭川」行きの列車?

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より) 今日も天気はよさそうですが、ホテルの道路や車のガラスは夜の内に降った雪で、一面びっしり凍り付いています。

余談ですが、レンタカーを借りたとき、助手席の足下に大きなブラシが置いてありました。ちょっと邪魔くさいな、何でこんなものがあるんだろうと後ろの座席に放っておきました。

朝出発するときに初めて気づきました。ああ、このためにあったのだな、と。これでゴシゴシとフロントガラスにびっしり張り付いた氷を落とします。東京では、お湯を掛けたりして溶かしたりしますが、それでは瞬時に凍ってしまうのですね。

「能取岬」に向けて出発。網走市街地から約20分。右手にオホーツク海を見ながら。周囲はすっかり冬景色。

牧場地帯を通過、目の前が一気に開けてきます。

すばらしい景観。

すばらしい景観。「能取(のとろ)」の名は、アイヌ語の「ノッ・オロ」(岬のところ)に由来するそうです。

ちなみに「オホーツク」はロシア語で「狩猟」(英: hunting)から来ているとのことです。

案内板。

案内板。

前方に八角形、黒と白のツートンカラーの灯台が。

「能取岬灯台(のとろみさきとうだい)」。1917年(大正6年)10月1日に初点灯。

八角形の外観はフランスの技師レオンス・ヴェルニーが設計した江戸条約の灯台の影響を受けたとされています。

※「江戸条約」=徳川幕府が米、英、仏、蘭の4か国と結んだ改税約書。その中で、第11条に「日本政府ハ外国交易ノタメ開キタル各港最寄船ノ出入安全ノタメ灯明台、浮木、瀬印木ヲ備フベシ」とあり、航路標識の設置が義務づけられました。

日本が今のような灯台を建てるようになったのは、今から約140年前に、アメリカ・イギリス・フランス・オランダの4か国と結んだ江戸条約で、灯台などを建てる約束をしたことが始まりです。

もちろん、日本人のだれも西洋式の灯台を見たことがありませんので、フランスとイギリスに、灯台のレンズや機械の買入と指導を頼んでいましたが、そのころ徳川幕府の政治がおわったので、明治新政府が、この仕事を引きつぎました。

このようにして、明治2年1月1日に神奈川県三浦半島の観音埼に、日本で初めての西洋式の灯台が誕生しました。作ったのは、ヴェルニーというフランス人です。

フランス人の作った灯台は東京湾のまわりの4か所だけで、それから後は、ブラントンがひきいるイギリス人によって作られました。

ブラントンは、灯台を26か所に建て、灯船(灯台の役目をする船)2隻をつくっています。

また、ブラントンは、新しくできた灯台にイギリス人の灯台員をすまわせて、日本人に灯台の仕事を覚おぼえさせ、そのための教科書も作りました。

「観音埼灯台」。

「観音埼灯台」。(この項、「

」HPより)

」HPより)

何やら案内板が。かすれて見えないのか、と。ところが、同行の方が手で払うと、何と雪がうっすら覆っていたのです。

「知床の山々の案内図」。よく見えず、残念!

「知床の山々の案内図」。よく見えず、残念!岬の突端の方に大きな塔があるので、向かいます。

海を隔てた遠くに知床の山々。

途中、左手が断崖絶壁。荒々しい波が打ち寄せています。

来年1月下旬には流氷で埋め尽くされる。

来年1月下旬には流氷で埋め尽くされる。

オホーツク海の最北西部沿岸で厳しい寒気に吹き付けられた海水は、-1.8度まで冷えると海面近くに小さな針や板状の氷に変化します。氷晶(ひょうしょう)の誕生です。これが少しずつ増えて、やがて海面を覆います。それが互いにぶつかり合ったり、結合したりして蓮の葉状の氷に成長します。

11月頃に誕生した蓮葉氷は強い北西の季節風と東カラフト海流に乗って、さらに成長しながらゆっくりとオホーツク海を南下します。それが1月下旬~2月上旬に北海道のオホーツク沿岸へとたどり着きます。

(「

」HPより)

」HPより) 「オホーツクの塔」。

「オホーツクの塔」。1978年の設置。裏側の銘文には「水産日本の発展を希求」と。網を肩にかけ、鋭い視線で遠くを見やる漁師の姿。本郷新 作。

本郷新の作品には

「わだつみの声」

「北の母子」。

など。

など。(作品紹介は、「

」HPより)

」HPより)さて、戻ることに。

振り返る。

「能取岬」看板。

北西方向を望む。

北西方向を望む。はるか遠く紋別付近。左奥には「サロマ湖」。

雄大な自然を堪能しました。車を運転してくれた方に深い謝意を。

伝え切れない能取岬の自然を「

」HPなどから拝借して紹介。

」HPなどから拝借して紹介。

アッケシソウ。

アッケシソウ。 エゾカンゾウ。

エゾカンゾウ。

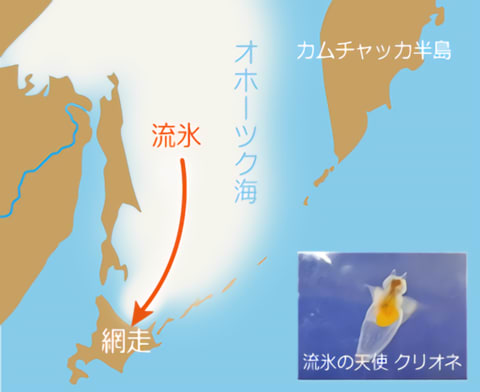

「館内」。

「館内」。

遠くに網走の街並み。

遠くに網走の街並み。

「一輪の綿花から始まる倉敷物語~和と洋が織りなす繊維のまち~」。

「一輪の綿花から始まる倉敷物語~和と洋が織りなす繊維のまち~」。

「有鄰庵」。

「有鄰庵」。

(この項、「

(この項、「 」HPより)

」HPより) 右手の店先で外国人がアイスを販売。楽しそうに? 仕事中。

右手の店先で外国人がアイスを販売。楽しそうに? 仕事中。 重厚な造り。

重厚な造り。 右手は「有隣荘」。

右手は「有隣荘」。 「中国銀行」。

「中国銀行」。 江戸時代から続く「茶道一式 森江商店」。

江戸時代から続く「茶道一式 森江商店」。 デニムのスーツが店頭に。

デニムのスーツが店頭に。

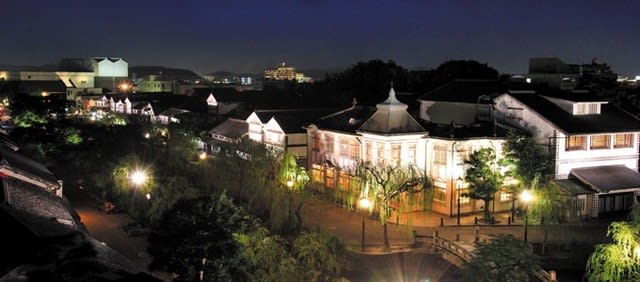

「春の像」。春夏秋冬の像があります。

「春の像」。春夏秋冬の像があります。 「幣舞橋」。橋のたもと正面には大きな「花時計」。

「幣舞橋」。橋のたもと正面には大きな「花時計」。 (「国交省北海道開発局釧路開発建設局」HPより)

(「国交省北海道開発局釧路開発建設局」HPより) 「冬の像」。

「冬の像」。 「啄木ゆかりの人 小奴」碑。

「啄木ゆかりの人 小奴」碑。 」HPより)

」HPより)

釧路市内。街並み。

釧路市内。街並み。

HPより写真をお借りします。

HPより写真をお借りします。

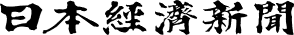

「釧路市丹頂鶴自然公園」パンフレット。

「釧路市丹頂鶴自然公園」パンフレット。

餌を食べにやってくるタンチョウ。それ以上にカラスが狙って横取り。しかし、タンチョウは鷹揚に構えています。

餌を食べにやってくるタンチョウ。それ以上にカラスが狙って横取り。しかし、タンチョウは鷹揚に構えています。

HPより。

HPより。 広重「蓑輪金杉三河島」。

広重「蓑輪金杉三河島」。 家紋としての「鶴丸」。

家紋としての「鶴丸」。

HPより)

HPより) HPより)

HPより)

空港ロビーにて。

空港ロビーにて。

「パイナップルケーキ」。

「パイナップルケーキ」。

HPより)

HPより) 「パンフレット」表紙。

「パンフレット」表紙。

「璧」。

「璧」。

精緻な作品群。

精緻な作品群。

「象牙透彫雲龍文套球」。

「象牙透彫雲龍文套球」。

「翡翠」製。

「翡翠」製。

「防詐騙」。

「防詐騙」。

一般的な中国料理よりもあっさりいています。

一般的な中国料理よりもあっさりいています。

風光明媚な土地です。

風光明媚な土地です。

「総統府」前の大通り。

「総統府」前の大通り。 「台北賓館」。

「台北賓館」。 「景福門」。

「景福門」。

中国大陸を望んでいる。

中国大陸を望んでいる。

「青天白日」の徽章。

「青天白日」の徽章。

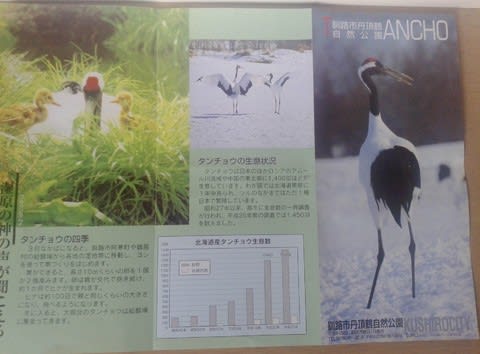

台北市内案内図。

台北市内案内図。

昼食会場「圓山大飯店」。

昼食会場「圓山大飯店」。

流れは「基隆河」。

流れは「基隆河」。

「首都大飯店(キャピタルホテル)」。

「首都大飯店(キャピタルホテル)」。

(「金沢日和 旅ガイド」HPより)

(「金沢日和 旅ガイド」HPより)

「石川門」の石垣について。

「石川門」の石垣について。 「二の丸・五十間長屋」を裏手から望む。

「二の丸・五十間長屋」を裏手から望む。

HPより)

HPより)

「丑寅櫓跡」。本丸の東北角。

「丑寅櫓跡」。本丸の東北角。 「兼六園」方向を望む。

「兼六園」方向を望む。 城内を望む。

城内を望む。

「辰巳櫓跡」。本丸の東南角。

「辰巳櫓跡」。本丸の東南角。

東南方向を望む。

東南方向を望む。

「解説板」。

「解説板」。

「近江町市場アーケード」入口。

「近江町市場アーケード」入口。

HPより)

HPより)

「鼓門・もてなしドーム」。

「鼓門・もてなしドーム」。

「辰巳用水」を取り入れたせせらぎ。

「辰巳用水」を取り入れたせせらぎ。

「江戸町跡」。

「江戸町跡」。 「兼六園案内図」。

「兼六園案内図」。

「明治紀念之碑」。

「明治紀念之碑」。

」HPより)

」HPより)

「唐崎松」。

「唐崎松」。 (http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/new/ivent/yukituri.htmHPより)

(http://www.pref.ishikawa.jp/siro-niwa/new/ivent/yukituri.htmHPより)

「雁行橋」。

「雁行橋」。

「堂形前」碑。

「堂形前」碑。

「瓢(ひさご)池」。

「瓢(ひさご)池」。 奥に「翠(みどり)滝」。

奥に「翠(みどり)滝」。