草をすっかり刈り取られた地面に、 霜柱。

霜柱。

久々に見ました。コンクリートで固められた近頃では珍しい。子供のころ、近所の地面で見かけ、足ふみをした思い出が。

土の香りが漂う感じです。踏めないのが残念!

早春の園内。

早春の園内。

大道芸の始まる時間まで園内を。

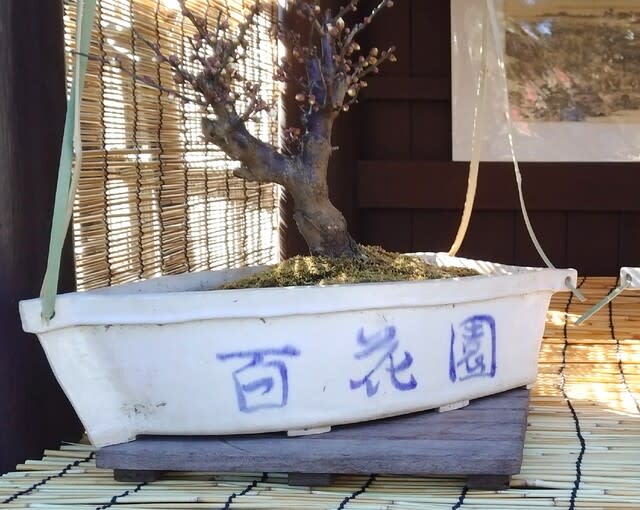

木瓜(ぼけ)。

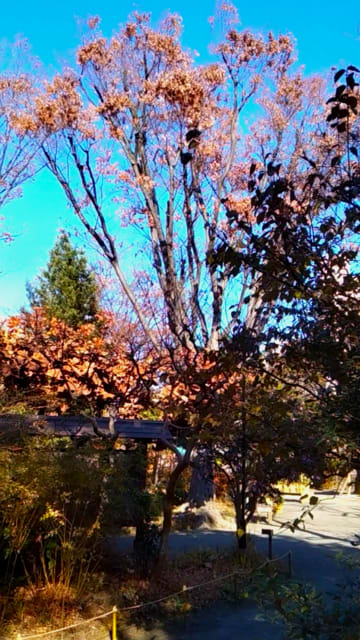

「ネムノキ(合歓木)」。 大きな莢がたくさん。マメ科らしい。

大きな莢がたくさん。マメ科らしい。

ネムノキは樹高8mほどに育つ落葉高木です。枝は横に張り、夏には羽状複葉を広げて心地よい緑陰をつくります。葉は夕方になると閉じ、その姿が眠りにつくように見えるところからネムノキの名前がつきました。6月から7月に、枝先に淡紅色の長い雄しべをもつ花が20ほど集まって咲く姿は繊細でかわいいものです。

という説明を鵜呑みにすると、早春のようすにビックリ。

「れんぎょう」。

「れんぎょう」。

日本及び中国を原産とするモクセイ科の落葉低木。丈夫な性質を持ち、日本全国の公園や道路の植え込み、寄せ植えの花木として広く使われる。レンギョウが日本へ渡来したのは平安時代初期あるいは江戸時代(1681~1683)で、当初は薬用植物として扱われた。

・英語ではゴールデンベルと呼ばれ、その名のとおり春になると枝一面に鈴のような黄色い花を鮮やかに咲かせる。狂い咲きも多く、真冬以外はチラホラと花を咲かせる。

「まゆみ」。

「まゆみ」。

マユミが属するニシキギ科のニシキギの名は、錦のような紅葉の美しさから名づけられましたが、その仲間のマユミも秋になると、茶色がかったオレンジ色に紅葉する、とても美しい落葉低木です。それにもまして美しいのが、朱色がかった赤色の四角い果実で、熟すと中から、紅オレンジ色の仮種皮(かしゅひ)に覆われたタネが現れ、落葉後も残ります。

マユミは日本に自生する植物なので、栽培は容易で、病害虫もほとんどなく、日なたに植えれば、毎年美しい紅葉と果実を楽しむことができます。

木の質は緻密で、粘りがあり、古くはマユミの木で弓をつくったことから「真弓」と呼ばれるようになったといわれます。現在でも将棋の駒などの材料として利用されます。

・・・

園内放送があり、「大道芸」が、もうじき始まるようです。

この解説は、来週16日(日)に行われる「すずめ踊り」。

この解説は、来週16日(日)に行われる「すずめ踊り」。

出演:浅草雑芸団(あさくさざつげいだん)。

出演:浅草雑芸団(あさくさざつげいだん)。

≪浅草雑芸団≫

1985 年に、「大道芸で遊ぼう」という趣旨で始めた研究・実演団体。故・坂野比呂志の指導を受け、がまの油売り、飴売り、バナナの叩き売りなど坂野の芸を継承する一方で、のぞきからくりや、ろくろ首(見世物)の復元なども行う。 2001 年より、祝福芸はるこまを軸として、門付け芸や道行の芸能にも挑戦。年に一度、日本の大道芸探訪の舞台公演も行っている。

放下芸(ほうかげい)、大黒舞い、南京玉すだれ等の大道芸が披露されました。

演技中、上空に航空機が。皆で空を見上げる。

大黒舞い。

大黒舞い。

南京玉すだれ。

南京玉すだれ。

1

アさて アさて アさて さて さて さて

さては南京玉すだれ

チョイと伸ばして チョイと伸ばせば

浦島太郎さんが浜辺にて 魚釣る竿にさも似たり

魚釣る竿がお目にとまれば元へと直す

2

さてさてさてさて さては南京玉すだれ

チョイと伸ばして チョイと伸ばせば

瀬田の唐橋 唐金擬宝珠 擬宝珠ないのがお慰み

瀬田の唐橋 お目にとまれば元へと直す

・・・7 さてさてさてさて さては南京玉すだれ チョイと返してチョイと返せば 万国国旗にさも似たり 万国国旗が お目にとまれば しだれ柳に早変わり しだれ柳に飛びつく蛙(かわず) 蛙いないがお慰み それでは皆様 お達者で あらエッサッサ〜

3時から30分。風が冷たくなってきました。その中での熱演に感謝、感謝‼

※大道芸人は、路上で歌、口上、踊り、軽業、楽器の演奏などを披露し、歴史的には投げ銭を取ることで生計を立ていた。

門前に紅白の梅。

帰りには、いつも出店している焼き芋屋さんで「焼き芋」(¥350)を買いました。

「月影」。

「月影」。 人出もそこそこ。外国人もチラホラ。

人出もそこそこ。外国人もチラホラ。

緑萼梅。

緑萼梅。 「とうじばい」。

「とうじばい」。

「八重野梅」。

「八重野梅」。

「江戸の福寿草売り」。

「江戸の福寿草売り」。 」HPより)

」HPより)

これから、という感じ。

これから、という感じ。 」HPより)

」HPより)

山鳩。奥にも尾長?

山鳩。奥にも尾長? 奥の木。

奥の木。

山梨の実。

山梨の実。 」HPより)

」HPより)

ふよう。

ふよう。 春の七草。

春の七草。

菊も残りの秋を惜しむかのように。

菊も残りの秋を惜しむかのように。

山茶花。

山茶花。 南天。

南天。 楓。

楓。  早咲きの桜も。

早咲きの桜も。

「冬至」の日の百花園でした。何とかスマホで写真も撮れました。

「冬至」の日の百花園でした。何とかスマホで写真も撮れました。

つわぶき。

つわぶき。

にしきぎ。

にしきぎ。 サフラン。

サフラン。

りんどう。

りんどう。

ふきのとう?

ふきのとう? かんざん。

かんざん。 」HPより)

」HPより)

「花垣 江戸」。

「花垣 江戸」。 「江戸 黄八丈」。

「江戸 黄八丈」。

「江戸 春日」。

「江戸 春日」。

「肥後 胡蝶」など。

「肥後 胡蝶」など。 「中央:葵の上 右:望月」。

「中央:葵の上 右:望月」。 「三山」・「葛城」

「三山」・「葛城」

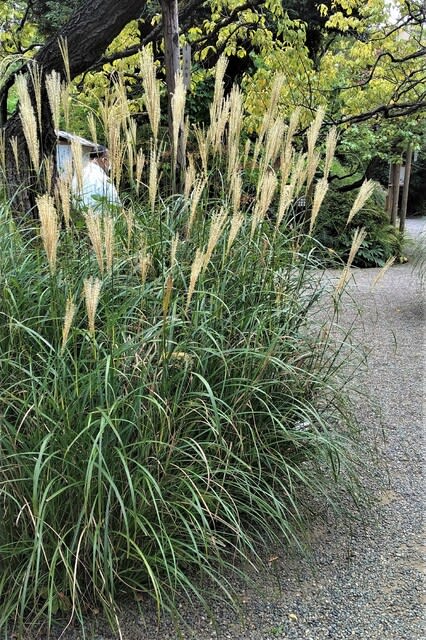

竹並木にも句碑などが。

竹並木にも句碑などが。 竹叢。

竹叢。 園内の萩は、もう散ってしまっている。

園内の萩は、もう散ってしまっている。 たむけやま。

たむけやま。 その向こうに、スカイツリー。

その向こうに、スカイツリー。

ぴらかんさ。

ぴらかんさ。 はぜのき。

はぜのき。

」HPより)

」HPより)

だんぎく。

だんぎく。

面白い奇妙な姿かたち・色あい。

面白い奇妙な姿かたち・色あい。  たしかに大きい。

たしかに大きい。

白やピンクの大柄の花。

白やピンクの大柄の花。

」HPより)

」HPより)

左手に「其角堂永機句碑」。

左手に「其角堂永機句碑」。

「はなとらのお」。

「はなとらのお」。

水面に映る。

水面に映る。  アゲハチョウ(↓)。

アゲハチョウ(↓)。

ききょう。

ききょう。

」HPより)

」HPより)

「渦小人」(日本名)。

「渦小人」(日本名)。

福禄寿うり。

福禄寿うり。 瓢箪(ひょうたん)。

瓢箪(ひょうたん)。

」HPより)

」HPより)

芙蓉(ふよう)

芙蓉(ふよう)

月の出を待つスカイツリー。

月の出を待つスカイツリー。 女郎花(おみなえし)。

女郎花(おみなえし)。

絵行灯に火が入ります。

絵行灯に火が入ります。

水面に揺れる雪洞。

水面に揺れる雪洞。 仲秋の名月が東天に上ってきます。

仲秋の名月が東天に上ってきます。 東天を見つめる。

東天を見つめる。

マンションの灯りと満月。

マンションの灯りと満月。 園内では、琴の調べ。

園内では、琴の調べ。

大勢の観客が魅入っています。

大勢の観客が魅入っています。

「言問団子」。

「言問団子」。

遠くにスカイツリー。

遠くにスカイツリー。

「御成

「御成

葛の葉の下。

葛の葉の下。

まとまって木の陰に。

まとまって木の陰に。 まだ小さい。

まだ小さい。 ドバトも。鳥たちも喉が渇くのでしょうね。

ドバトも。鳥たちも喉が渇くのでしょうね。 右の側溝のところに集まっているようです。

右の側溝のところに集まっているようです。

「東京スカイツリー」。

「東京スカイツリー」。 訪問客もチラホラ。静かな園内。

訪問客もチラホラ。静かな園内。

水中にもぐるも巧みに。思いがけないところから姿を現します。

水中にもぐるも巧みに。思いがけないところから姿を現します。

さて、どこにいるでしょう?

さて、どこにいるでしょう? クモでもいたか?

クモでもいたか?

顔を隠して。

顔を隠して。

久々の富士山遠景。

久々の富士山遠景。 (富士宮にて)。

(富士宮にて)。