通称「へび道」というように、曲がりくねっています。両側は住宅が建ち並んでいます。大正期に暗渠になり、家の玄関もこちら向きになったのか。細い路地のような水路になっています。

文京区側にはこうした細い路地があります。隅田川以東の雰囲気。まさに下町です。その先は、「不忍通り」。

振り返ってみたところ。右が台東区、左が文京区。

この道をタクシーなどが通ります。さすがに一方通行ですが。

しばらく進むと、広い通りになりました。区界も分かりやすく。それでも、カーブが昔の川の流れを。

「藍染川」の流路跡?拡幅したようです。

「旧根津藍染町」という標識。

「木曜手帖」。さりげなく置かれてありました。

「木曜会」主催の公式サイト「mokuyou-tetyou.jp」より、借用。

※以下は、公式HPより。

第二次大戦後、サトウハチローが呼びかけ、藤田圭雄、野上彰等を中心にサトウ家に集まって日本の文化について話し合っていた木曜会が、詩の勉強の場になっていき、作品発表の場として生まれたのが『木曜手帖』。しばらくはガリ版刷りで出していたが、1952年5月、多くの童謡の作詩愛好家に呼びかけて、活版刷りの月刊同人誌『木曜手帖』を創刊した。

はじめの数年は童謡専門誌をうたって、吉岡治、片岡政子などが活躍していたが、2周年記念号で、木曜会木曜賞が授与されるようになり、ここでは若谷和子が木曜賞、名取和彦が努力賞を受賞。3周念記念号では若谷和子が菊田一夫賞、名取和彦が木曜賞、宮中雲子が努力賞を受賞していて、次第にメンバーが変化していったことが伺われる。

内容においても社会の変化に加えて、恋の詩も出てくるようになり、童謡専門誌とばかりはいえなくなっていった。

200号でサトウハチローが他界すると、それまでサトウハチローを中心に若谷和子、宮中雲子でやっていた主婦の友通信教室で学んだ人たちも入ってきたことにより、日々の生活をうたった詩が増えていった。しかし童謡を書く人を育てるという本来の目的を貫き、子どもの詩の頁を絶やすことはなかった。

現在、社・日本童謡協会の会員も多く、宮中雲子は副会長。宮田滋子は常任理事を勤めている。

同人誌『木曜手帖』は600号で終刊となったが、『木曜手帖』の編集委員から、西脇たみ恵、瀬野啓子、尾崎杏子、滝波万理子、それに宮中雲子、宮田滋子が加わって、引き続きインターネット木曜手帖の編集委員を勤める。

詩の好きな方はどなたでもどうぞ!

今、あなたの心に浮かんでいる思い…その思いをつかまえてみませんか?

詩を書くことで、あなたの思いをつかまえることができるのです。

この通りは新たな発見がある町並みです。

「鷹匠(たかじょう)」。

でも紹介されています。この時は、すでに満席でした。

ちなみに、「不忍通り」の「動坂」交差点の幟に「鷹匠・・」とありました。そこで、蘊蓄を。

初夢に見ると縁起が良いものを表すことわざ(?)に「一富士二鷹三茄子(いちふじ にたか さんなすび)」があります。

一説によると、江戸時代に最も古い富士講組織の一つがあった駒込富士神社の周辺に鷹匠屋敷があったこと、駒込茄子が特産物だったことに由来するそうです。「駒込は一富士二鷹三茄子」と川柳に詠まれました。『一番に富士山 二番は御鷹匠屋敷 三番は駒込茄子』と駒込の郷土自慢を指折り数え上げたもの。それが縁起のいい初夢になったというわけ。

「駒込富士神社」は、「不忍通り」が本郷台地沿いに西にカーブし、「本郷通り」と交差する手前にあります。このお店の位置関係からすると、直接的な関係はなさそうです。

「茶室」。

「汐花 SEKKA ・BORDERLESS SPACE」。

「www.enjoytokyo.jp」(「レッツエンジョイ東京」)さんより。

谷根千の元酒屋をスケルトンにしたギャラリーです。一面ガラスの明るい開放的な空間で、アウトサイダー・アートから江戸の職人技まで楽しめます。

ところで、このあたりが小説の舞台になっていて、とても気になっていた『三四郎』の一節より。

(三四郎は美禰子に誘われて、広田先生たちと団子坂で開かれている菊人形を見に行く。)

「もう出ましょう」

眸と瞼の距離が次第に近づくようにみえた。近づくに従って三四郎の心には女のために出なければすまない気がきざしてきた。それが頂点に達したころ、女は首を投げるように向こうをむいた。手を青竹の手欄から離して、出口の方へ歩いて行く。三四郎はすぐあとからついて出た。

二人が表で並んだ時、美禰子はうつむいて右の手を額に当てた。周囲は人が渦を巻いている。三四郎は女の耳へ口を寄せた。

「どうかしましたか」

女は人込みの中を谷中の方へ歩きだした。三四郎もむろんいっしょに歩きだした。半町ばかり来た時、女は人の中で留まった。

「ここはどこでしょう」

「こっちへ行くと谷中の天王寺の方へ出てしまいます。帰り道とはまるで反対です」

「そう。私心持ちが悪くって……」

三四郎は往来のまん中で助けなき苦痛を感じた。立って考えていた。

「どこか静かな所はないでしょうか」と女が聞いた。

谷中と千駄木が谷で出会うと、いちばん低い所に小川が流れている。この小川を沿うて、町を左へ切れるとすぐ野に出る。川はまっすぐに北へ通っている。三四郎は東京へ来てから何べんもこの小川の向こう側を歩いて、何べんこっち側を歩いたかよく覚えている。美禰子の立っている所は、この小川が、ちょうど谷中の町を横切って根津へ抜ける石橋のそばである。

「もう一町ばかり歩けますか」と美禰子に聞いてみた。

「歩きます」

二人はすぐ石橋を渡って、左へ折れた。人の家の路地のような所を十間ほど行き尽して、門の手前から板橋をこちら側へ渡り返して、しばらく川の縁を上ると、もう人は通らない。広い野である。

三四郎はこの静かな秋のなかへ出たら、急にしゃべり出した。

「どうです、ぐあいは。頭痛でもしますか。あんまり人がおおぜい、いたせいでしょう。あの人形を見ている連中のうちにはずいぶん下等なのがいたようだから――なにか失礼でもしましたか」

女は黙っている。やがて川の流れから目を上げて、三四郎を見た。二重瞼にはっきりと張りがあった。三四郎はその目つきでなかば安心した。

「ありがとう。だいぶよくなりました」と言う。

「休みましょうか」

「ええ」

「もう少し歩けますか」

「ええ」

「歩ければ、もう少しお歩きなさい。ここはきたない。あすこまで行くと、ちょうど休むにいい場所があるから」

「ええ」

一丁ばかり来た。また橋がある。一尺に足らない古板を造作なく渡した上を、三四郎は大またに歩いた。女もつづいて通った。待ち合わせた三四郎の目には、女の足が常の大地を踏むと同じように軽くみえた。この女はすなおな足をまっすぐに前へ運ぶ。わざと女らしく甘えた歩き方をしない。したがってむやみにこっちから手を貸すわけにはいかない。

向こうに藁わら屋根がある。屋根の下が一面に赤い。近寄って見ると、唐辛子を干したのであった。女はこの赤いものが、唐辛子であると見分けのつくところまで来て留まった。

「美しいこと」と言いながら、草の上に腰をおろした。草は小川の縁にわずかな幅をはえているのみである。それすら夏の半ばのように青くはない。美禰子は派手はでな着物のよごれるのをまるで苦にしていない。

「もう少し歩けませんか」と三四郎は立ちながら、促すように言ってみた。

「ありがとう。これでたくさん」

「やっぱり心持ちが悪いですか」

「あんまり疲れたから」

三四郎もとうとうきたない草の上にすわった。美禰子と三四郎の間は四尺ばかり離れている。二人の足の下には小さな川が流れている。秋になって水が落ちたから浅い。角の出た石の上に鶺鴒が一羽とまったくらいである。三四郎は水の中をながめていた。水が次第に濁ってくる。見ると川上で百姓が大根を洗っていた。美禰子の視線は遠くの向こうにある。向こうは広い畑で、畑の先が森で森の上が空になる。空の色がだんだん変ってくる。

ただ単調に澄んでいたもののうちに、色が幾通りもできてきた。透き通る藍の地が消えるように次第に薄くなる。その上に白い雲が鈍く重なりかかる。重なったものが溶けて流れ出す。どこで地が尽きて、どこで雲が始まるかわからないほどにものうい上を、心持ち黄な色がふうと一面にかかっている。

「空の色が濁りました」と美禰子が言った。

三四郎は流れから目を放して、上を見た。こういう空の模様を見たのははじめてではない。けれども空が濁ったという言葉を聞いたのはこの時がはじめてである。気がついて見ると、濁ったと形容するよりほかに形容のしかたのない色であった。三四郎が何か答えようとするまえに、女はまた言った。

「重いこと。大理石(マーブル)のように見えます」

美禰子は二重瞼を細くして高い所をながめていた。それから、その細くなったままの目を静かに三四郎の方に向けた。そうして、

「大理石のように見えるでしょう」と聞いた。三四郎は、

「ええ、大理石のように見えます」と答えるよりほかはなかった。女はそれで黙った。しばらくしてから、今度は三四郎が言った。

「こういう空の下にいると、心が重くなるが気は軽くなる」

「どういうわけですか」と美禰子が問い返した。

三四郎には、どういうわけもなかった。返事はせずに、またこう言った。

「安心して夢を見ているような空模様だ」

「動くようで、なかなか動きませんね」と美禰子はまた遠くの雲をながめだした。

菊人形で客を呼ぶ声が、おりおり二人のすわっている所まで聞こえる。

「ずいぶん大きな声ね」

「朝から晩までああいう声を出しているんでしょうか。えらいもんだな」と言ったが、三四郎は急に置き去りにした三人のことを思い出した。何か言おうとしているうちに、美禰子は答えた。

「商売ですもの、ちょうど大観音の乞食と同じ事なんですよ」

「場所が悪くはないですか」

三四郎は珍しく冗談を言って、そうして一人でおもしろそうに笑った。乞食について下した広田の言葉をよほどおかしく受けたからである。

「広田先生は、よく、ああいう事をおっしゃるかたなんですよ」ときわめて軽くひとりごとのように言ったあとで、急に調子をかえて、

「こういう所に、こうしてすわっていたら、大丈夫及第よ」と比較的活発につけ加えた。そうして、今度は自分のほうでおもしろそうに笑った。

「なるほど野々宮さんの言ったとおり、いつまで待っていてもだれも通りそうもありませんね」

「ちょうどいいじゃありませんか」と早口に言ったが、あとで「おもらいをしない乞食なんだから」と結んだ。これは前句の解釈のためにつけたように聞こえた。

ところへ知らん人が突然あらわれた。唐辛子の干してある家の陰から出て、いつのまにか川を向こうへ渡ったものとみえる。二人のすわっている方へだんだん近づいて来る。洋服を着て髯ひげをはやして、年輩からいうと広田先生くらいな男である。この男が二人の前へ来た時、顔をぐるりと向け直して、正面から三四郎と美禰子をにらめつけた。その目のうちには明らかに憎悪の色がある。三四郎はじっとすわっていにくいほどな束縛を感じた。男はやがて行き過ぎた。その後影を見送りながら、三四郎は、

「広田先生や野々宮さんはさぞあとでぼくらを捜したでしょう」とはじめて気がついたように言った。美禰子はむしろ冷やかである。

「なに大丈夫よ。大きな迷子ですもの」

「迷子だから捜したでしょう」と三四郎はやはり前説を主張した。すると美禰子は、なお冷やかな調子で、

「責任をのがれたがる人だから、ちょうどいいでしょう」

「だれが? 広田先生がですか」

美禰子は答えなかった。

「野々宮さんがですか」

美禰子はやっぱり答えなかった。

「もう気分はよくなりましたか。よくなったら、そろそろ帰りましょうか」

美禰子は三四郎を見た。三四郎は上げかけた腰をまた草の上におろした。その時三四郎はこの女にはとてもかなわないような気がどこかでした。同時に自分の腹を見抜かれたという自覚に伴なう一種の屈辱をかすかに感じた。

「迷子」

女は三四郎を見たままでこの一言ひとことを繰り返した。三四郎は答えなかった。

「迷子の英訳を知っていらしって」

三四郎は知るとも、知らぬとも言いえぬほどに、この問を予期していなかった。

「教えてあげましょうか」

「ええ」

「迷える子ストレイ・シープ――わかって?」

三四郎はこういう場合になると挨拶に困る男である。咄嗟の機が過ぎて、頭が冷やかに働きだした時、過去を顧みて、ああ言えばよかった、こうすればよかったと後悔する。といって、この後悔を予期して、むりに応急の返事を、さもしぜんらしく得意に吐き散らすほどに軽薄ではなかった。だからただ黙っている。そうして黙っていることがいかにも半間であると自覚している。

迷える子ストレイ・シープという言葉はわかったようでもある。またわからないようでもある。わかるわからないはこの言葉の意味よりも、むしろこの言葉を使った女の意味である。三四郎はいたずらに女の顔をながめて黙っていた。すると女は急にまじめになった。

「私そんなに生意気に見えますか」

その調子には弁解の心持ちがある。三四郎は意外の感に打たれた。今までは霧の中にいた。霧が晴れればいいと思っていた。この言葉で霧が晴れた。明瞭な女が出て来た。晴れたのが恨めしい気がする。

三四郎は美禰子の態度をもとのような、――二人の頭の上に広がっている、澄むとも濁るとも片づかない空のような、――意味のあるものにしたかった。けれども、それは女のきげんを取るための挨拶ぐらいで戻もどせるものではないと思った。女は卒然として、

「じゃ、もう帰りましょう」と言った。厭味のある言い方ではなかった。ただ三四郎にとって自分は興味のないものとあきらめるように静かな口調くちょうであった。

空はまた変ってきた。風が遠くから吹いてくる。広い畑の上には日が限って、見ていると、寒いほど寂しい。草からあがる地息でからだは冷えていた。気がつけば、こんな所に、よく今までべっとりすわっていられたものだと思う。自分一人なら、とうにどこかへ行ってしまったに違いない。美禰子も――美禰子はこんな所へすわる女かもしれない。

「少し寒くなったようですから、とにかく立ちましょう。冷えると毒だ。しかし気分はもうすっかり直りましたか」

「ええ、すっかり直りました」と明らかに答えたが、にわかに立ち上がった。立ち上がる時、小さな声で、ひとりごとのように、

「ストレイ・シープ」と長く引っ張って言った。三四郎はむろん答えなかった。

美禰子は、さっき洋服を着た男の出て来た方角をさして、道があるなら、あの唐辛子のそばを通って行きたいという。二人は、その見当へ歩いて行った。藁葺のうしろにはたして細い三尺ほどの道があった。その道を半分ほど来た所で三四郎は聞いた。

「よし子さんは、あなたの所へ来ることにきまったんですか」

女は片頬で笑った。そうして問い返した。

「なぜお聞きになるの」

三四郎が何か言おうとすると、足の前に泥濘があった。四尺ばかりの所、土がへこんで水がぴたぴたにたまっている。そのまん中に足掛かりのためにてごろな石を置いた者がある。三四郎は石の助けをからずに、すぐに向こうへ飛んだ。そうして美禰子を振り返って見た。美禰子は右の足を泥濘のまん中にある石の上へ乗せた。石のすわりがあまりよくない。足へ力を入れて、肩をゆすって調子を取っている。三四郎はこちら側から手を出した。

「おつかまりなさい」

「いえ大丈夫」と女は笑っている。手を出しているあいだは、調子を取るだけで渡らない。三四郎は手を引っ込めた。すると美禰子は石の上にある右の足に、からだの重みを託して、左の足でひらりとこちら側へ渡った。あまりに下駄をよごすまいと念を入れすぎたため、力が余って、腰が浮いた。のめりそうに胸が前へ出る。その勢で美禰子の両手が三四郎の両腕の上へ落ちた。

「ストレイ・シープ」と美禰子が口の内で言った。三四郎はその呼吸を感ずることができた。

(www.aozora.gr.jp/cards/000148/files/794_14946.html「青空文庫」より拝借しました。)

行動範囲は、団子坂から現在の不忍通りを横切り、そのまま三崎坂・谷中方向へ。途中から橋(「枇杷橋」?)を渡って左に曲がり(北上し)小川(「藍染川」?)を渡り返して千駄木側へ。そして、川縁の草地に腰を下ろす。

ということは、「よみせ通り」沿いに歩いていたことになりますか? いや、もっと西寄りに「藍染川」ではない小川があったのか?

1880年(明治13年)頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

中央東西の道が「団子坂」と「三崎坂」(今よりも幅が狭い)を通る道。北が駒込方面。東が谷中・天王寺方面(JR「日暮里駅」方面)。西が本郷。

中央南北に流れる川が「藍染川」(現在の「よみせ通り」から「へび道」付近)。周囲は田んぼや畑。ここから駒込、中里一帯、石神井川にかけての谷地には田畑が続きます。

上の拡大図(現「よみせ通り」付近)。

(「田端銀座商店街振興組合・HP編集委員会」より引用)谷田川通りとクロスして伸びています。下町的雰囲気のお店。さびれがちな商店街が多くなった中で、まだ元気がある方ですか。

(「田端銀座商店街振興組合・HP編集委員会」より引用)谷田川通りとクロスして伸びています。下町的雰囲気のお店。さびれがちな商店街が多くなった中で、まだ元気がある方ですか。 ここから北に続いています。この通りは、右が「北区」、左が「文京区」の区界になっています。文京区はこのあたりまで。

ここから北に続いています。この通りは、右が「北区」、左が「文京区」の区界になっています。文京区はこのあたりまで。 「谷田川」通りから先のようす。賑やかそうでした。

「谷田川」通りから先のようす。賑やかそうでした。 右の家は、「北区田端3」ですが裏手は「豊島区駒込1」、左手は「文京区本駒込5」という具合。

右の家は、「北区田端3」ですが裏手は「豊島区駒込1」、左手は「文京区本駒込5」という具合。 回り込んだところ。「豊島区駒込1」。

回り込んだところ。「豊島区駒込1」。 この通りが三つの区の区界。

この通りが三つの区の区界。 駒込駅方向に進む道。

駒込駅方向に進む道。 「中里用水架道橋」。駒込駅の北東にある「ガード」の名。

「中里用水架道橋」。駒込駅の北東にある「ガード」の名。 この道がかつての「谷田川」の流れだった。

この道がかつての「谷田川」の流れだった。 南東方向を望む。

南東方向を望む。 ガードをくぐったところから。標高からもこの場所がこの辺では一番低い。ガードをくぐるために掘り下げたということではなさそう。

ガードをくぐったところから。標高からもこの場所がこの辺では一番低い。ガードをくぐるために掘り下げたということではなさそう。 北西方向を望む。この先の「本郷通り」との交差点が、「霜降橋」。

北西方向を望む。この先の「本郷通り」との交差点が、「霜降橋」。 線路沿い(田端駅方向)の道はゆるやかに上っている。

線路沿い(田端駅方向)の道はゆるやかに上っている。 田端駅よりに進んだところから、駒込駅方向を望む。谷田川(中里用水)が底にあたり、駅方向もゆるやかなのぼりになっている。やっとここまで来ました。

田端駅よりに進んだところから、駒込駅方向を望む。谷田川(中里用水)が底にあたり、駅方向もゆるやかなのぼりになっている。やっとここまで来ました。

(「田端銀座商店街振興組合・HP編集委員会」より引用)谷田川通りとクロスして伸びています。下町的雰囲気のお店。さびれがちな商店街が多くなった中で、まだ元気がある方ですか。

(「田端銀座商店街振興組合・HP編集委員会」より引用)谷田川通りとクロスして伸びています。下町的雰囲気のお店。さびれがちな商店街が多くなった中で、まだ元気がある方ですか。 ここから北に続いています。この通りは、右が「北区」、左が「文京区」の区界になっています。文京区はこのあたりまで。

ここから北に続いています。この通りは、右が「北区」、左が「文京区」の区界になっています。文京区はこのあたりまで。 「谷田川」通りから先のようす。賑やかそうでした。

「谷田川」通りから先のようす。賑やかそうでした。 右の家は、「北区田端3」ですが裏手は「豊島区駒込1」、左手は「文京区本駒込5」という具合。

右の家は、「北区田端3」ですが裏手は「豊島区駒込1」、左手は「文京区本駒込5」という具合。 回り込んだところ。「豊島区駒込1」。

回り込んだところ。「豊島区駒込1」。 この通りが三つの区の区界。

この通りが三つの区の区界。 駒込駅方向に進む道。

駒込駅方向に進む道。 「中里用水架道橋」。駒込駅の北東にある「ガード」の名。

「中里用水架道橋」。駒込駅の北東にある「ガード」の名。 この道がかつての「谷田川」の流れだった。

この道がかつての「谷田川」の流れだった。 南東方向を望む。

南東方向を望む。 ガードをくぐったところから。標高からもこの場所がこの辺では一番低い。ガードをくぐるために掘り下げたということではなさそう。

ガードをくぐったところから。標高からもこの場所がこの辺では一番低い。ガードをくぐるために掘り下げたということではなさそう。 北西方向を望む。この先の「本郷通り」との交差点が、「霜降橋」。

北西方向を望む。この先の「本郷通り」との交差点が、「霜降橋」。 線路沿い(田端駅方向)の道はゆるやかに上っている。

線路沿い(田端駅方向)の道はゆるやかに上っている。 田端駅よりに進んだところから、駒込駅方向を望む。谷田川(中里用水)が底にあたり、駅方向もゆるやかなのぼりになっている。やっとここまで来ました。

田端駅よりに進んだところから、駒込駅方向を望む。谷田川(中里用水)が底にあたり、駅方向もゆるやかなのぼりになっている。やっとここまで来ました。

右が「北区」、左が「文京区」。「谷田川通り」と「不忍通り」の間にある、この細い路地が区界。

右が「北区」、左が「文京区」。「谷田川通り」と「不忍通り」の間にある、この細い路地が区界。 「谷田橋」交差点。

「谷田橋」交差点。 ここは、JR田端駅から下ってくる道との交差点。西が「動坂下交差点」(「不忍通り」)。間違いなく、旧「谷田川」の川筋であった。谷の、いちばん底のところを流れていた。

ここは、JR田端駅から下ってくる道との交差点。西が「動坂下交差点」(「不忍通り」)。間違いなく、旧「谷田川」の川筋であった。谷の、いちばん底のところを流れていた。 谷田橋付近から西を望む。動坂を上った右側に「都立駒込病院」がある。

谷田橋付近から西を望む。動坂を上った右側に「都立駒込病院」がある。 交差点にあるビルを回り込むと、そこが今度は「北区」と「文京区」の区界の道でした。右が「文京区」、左が「北区」。

交差点にあるビルを回り込むと、そこが今度は「北区」と「文京区」の区界の道でした。右が「文京区」、左が「北区」。 反対方向。右が「北区」、左が「文京区」。「不忍通り」から一本入った小道が区界として続きます。

反対方向。右が「北区」、左が「文京区」。「不忍通り」から一本入った小道が区界として続きます。 「谷田川通り」から直角に入った小道が区界。右が「北区」、左が「文京区」。

「谷田川通り」から直角に入った小道が区界。右が「北区」、左が「文京区」。  自転車がやっとすれ違えるようなところも。

自転車がやっとすれ違えるようなところも。 田端駅からの道を越えても、細い路地が続きます。文京区側は、「不忍通り」に挟まれた狭い区域。右が「北区」。

田端駅からの道を越えても、細い路地が続きます。文京区側は、「不忍通り」に挟まれた狭い区域。右が「北区」。 「不忍通り」。少し上り坂になっています。

「不忍通り」。少し上り坂になっています。 区界の道は「不忍通り」からは一段、低くなっています。

区界の道は「不忍通り」からは一段、低くなっています。 北区側の奥の方も高くなっています。このあたり一帯が上野台地(田端駅方向)と本郷台地に挟まれた谷の部分だという感じがします。

北区側の奥の方も高くなっています。このあたり一帯が上野台地(田端駅方向)と本郷台地に挟まれた谷の部分だという感じがします。  「今昔マップ」。明治末頃のようす。下の赤丸が現在地。上の赤丸が「田端駅」。

「今昔マップ」。明治末頃のようす。下の赤丸が現在地。上の赤丸が「田端駅」。 同。現在のようす。青い線が「田端駅」からの通りと「不忍通り」。

同。現在のようす。青い線が「田端駅」からの通りと「不忍通り」。 右が「北区」、左が「文京区」。かなり長く続きます。かつての水路跡? それにしては、本郷台地側に寄りすぎているような感じ。標高ではこの辺一帯は周囲に比べて低くなってはいます。

右が「北区」、左が「文京区」。かなり長く続きます。かつての水路跡? それにしては、本郷台地側に寄りすぎているような感じ。標高ではこの辺一帯は周囲に比べて低くなってはいます。 「歴史的農業環境閲覧システム」より。ちょうどこのあたりの明治中期頃のようす。田んぼの中の小川という感じ。もう少し上流になると、畑が中心になります。

「歴史的農業環境閲覧システム」より。ちょうどこのあたりの明治中期頃のようす。田んぼの中の小川という感じ。もう少し上流になると、畑が中心になります。

「同」。現在の豊島区駒込と北区中里付近。上野台地、本郷台地には「畑」、間の谷筋には「畑」と「田んぼ」。真ん中あたりに細い流れが確認できます。旧谷田川が石神井川からの流れだとすると、水量は少なくなってしまい、稲作にはあまり向かないようすです。

「同」。現在の豊島区駒込と北区中里付近。上野台地、本郷台地には「畑」、間の谷筋には「畑」と「田んぼ」。真ん中あたりに細い流れが確認できます。旧谷田川が石神井川からの流れだとすると、水量は少なくなってしまい、稲作にはあまり向かないようすです。 区界の道は、「不忍通り」とは離れて北上します。この先で、「豊島区」との区界が。

区界の道は、「不忍通り」とは離れて北上します。この先で、「豊島区」との区界が。

日暮里駅から西に向かうと、階段・「夕焼けだんだん」にぶつかります。その下が「谷中ぎんざ」(商店街)。夕方、この階段に座って、谷中銀座方向を見ると綺麗な夕焼けが見えることから、一般公募で選ばれた名称だそうです。

日暮里駅から西に向かうと、階段・「夕焼けだんだん」にぶつかります。その下が「谷中ぎんざ」(商店街)。夕方、この階段に座って、谷中銀座方向を見ると綺麗な夕焼けが見えることから、一般公募で選ばれた名称だそうです。 狭い道路の両側に小さなお店が並んでいます。観光客目当てのお店が多い感じ。

狭い道路の両側に小さなお店が並んでいます。観光客目当てのお店が多い感じ。 北区と文京区の区界が商店街の一角に。手前が、荒川区、向こう側が台東区。上野の山から続く台地のへりにあたり、西にある本郷台地との間にはさまれた地域。この先に「谷田川」が流れていました。

北区と文京区の区界が商店街の一角に。手前が、荒川区、向こう側が台東区。上野の山から続く台地のへりにあたり、西にある本郷台地との間にはさまれた地域。この先に「谷田川」が流れていました。 「谷中ぎんざ」の突き当たりが旧谷田川沿いの「よみせ通り」。右が台東区、左が文京区。谷田川(跡)が区界になっています。

「谷中ぎんざ」の突き当たりが旧谷田川沿いの「よみせ通り」。右が台東区、左が文京区。谷田川(跡)が区界になっています。 前回の「枇杷橋」から北のところ。商店街が続きます。右が台東区、左が文京区。

前回の「枇杷橋」から北のところ。商店街が続きます。右が台東区、左が文京区。 向かいのお店の店先に「落語寄席」のお知らせが。

向かいのお店の店先に「落語寄席」のお知らせが。

にも紹介されています。

にも紹介されています。 両側に商店が建ち並んでいるというわけではありません。

両側に商店が建ち並んでいるというわけではありません。 所々少し道がカーブしていて、かつての水路を想像させます。

所々少し道がカーブしていて、かつての水路を想像させます。 「戸野廣浩司記念劇場」。

「戸野廣浩司記念劇場」。 正式HPより。

正式HPより。 えらく熱いテンションです。第3回目を迎えるとか。熱い思いが伝わってきそうです。

えらく熱いテンションです。第3回目を迎えるとか。熱い思いが伝わってきそうです。 こんなポスターも。「若姫劇団」。「地域密着型大衆演劇」とありました。

こんなポスターも。「若姫劇団」。「地域密着型大衆演劇」とありました。  「道灌山通り」を渡ったところから来た道を望む。

「道灌山通り」を渡ったところから来た道を望む。 「今昔マップ」より明治末頃。大きい○が道灌山。現在、開成中高がある高台。小さな○が後の「西日暮里駅」。「道灌山通り」は高さ20㍍以上あった道灌山を東西に切り開いた。赤点が撮影地点。斜めの青線が「道灌山通り」、西北にカーブしている道が「不忍通り」(すべて後のもの)。上野から田端へと続く台地の一番狭まったところにあたる。標高は、撮影地点が6㍍、「道灌山通り」の切り通し付近で9㍍。西南の本郷台地の最高地点は、「吉祥寺」付近で23㍍。

「今昔マップ」より明治末頃。大きい○が道灌山。現在、開成中高がある高台。小さな○が後の「西日暮里駅」。「道灌山通り」は高さ20㍍以上あった道灌山を東西に切り開いた。赤点が撮影地点。斜めの青線が「道灌山通り」、西北にカーブしている道が「不忍通り」(すべて後のもの)。上野から田端へと続く台地の一番狭まったところにあたる。標高は、撮影地点が6㍍、「道灌山通り」の切り通し付近で9㍍。西南の本郷台地の最高地点は、「吉祥寺」付近で23㍍。 通りを渡ると、商店は少なくなります。大きなマンション工事。来た道を振り返る。この道もやはり「谷田川」跡。左が台東区、右が文京区。しかし、左手前の住居表示は「荒川区」。「台東区」が剣の切っ先のように、「道灌山通り」を越えて入り込んでいます。

通りを渡ると、商店は少なくなります。大きなマンション工事。来た道を振り返る。この道もやはり「谷田川」跡。左が台東区、右が文京区。しかし、左手前の住居表示は「荒川区」。「台東区」が剣の切っ先のように、「道灌山通り」を越えて入り込んでいます。 間違いなさそう。「谷田川通り」と標識に。この先には「矢田橋」が。このおうちの住所は「荒川区」。

間違いなさそう。「谷田川通り」と標識に。この先には「矢田橋」が。このおうちの住所は「荒川区」。 「谷田川通り」がそのまま区界というわけではなく、ちょっと道からはずれてカーブして細い路地へ。右が「荒川区」、左が「文京区」。

「谷田川通り」がそのまま区界というわけではなく、ちょっと道からはずれてカーブして細い路地へ。右が「荒川区」、左が「文京区」。 この狭い路地は右に曲がって元の広い道へ戻る。左が「文京区」、右が「荒川区」。

この狭い路地は右に曲がって元の広い道へ戻る。左が「文京区」、右が「荒川区」。 左手前の家は「文京区」、向こう側は「荒川区」。

左手前の家は「文京区」、向こう側は「荒川区」。 正面のお店と数軒が「文京区」に属しています。裏手は、「荒川区」、北隣は、「北区」。???

正面のお店と数軒が「文京区」に属しています。裏手は、「荒川区」、北隣は、「北区」。???

「池之端児童公園」。かつての都電の停留所跡。

「池之端児童公園」。かつての都電の停留所跡。 「解説板」。

「解説板」。 「今昔マップ」より。↓が、かつての停留所。都電(市電)は道なりに右にカーブし、「不忍池」の縁を通って「上野広小路」方向に進んでいきました。中央が「不忍池」。

「今昔マップ」より。↓が、かつての停留所。都電(市電)は道なりに右にカーブし、「不忍池」の縁を通って「上野広小路」方向に進んでいきました。中央が「不忍池」。 「上野動物園」の池之端口入場門。「不忍通り」沿い。

「上野動物園」の池之端口入場門。「不忍通り」沿い。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)「藍染川」の一部が、「不忍池」には流れ込まず、西側、そして南側を流れ、広小路付近に向かうようすが分かります。(まだ鉄道が上野に開通していない頃)

(「歴史的農業環境閲覧システム」より。)「藍染川」の一部が、「不忍池」には流れ込まず、西側、そして南側を流れ、広小路付近に向かうようすが分かります。(まだ鉄道が上野に開通していない頃) 拡大図。池の中央に「弁天島」がすでにあります。現在、ここにユニークな石碑が多いことで知られています。

拡大図。池の中央に「弁天島」がすでにあります。現在、ここにユニークな石碑が多いことで知られています。 同。

同。 上野の山では、「博覧会」がたびたび行われていました。

上野の山では、「博覧会」がたびたび行われていました。 「案内図」。上が広小路方向。

「案内図」。上が広小路方向。 広々とした池。ボート場になっています。1931(昭和6)年に、現在まで続く貸しボートの営業が開始されました。

広々とした池。ボート場になっています。1931(昭和6)年に、現在まで続く貸しボートの営業が開始されました。 カップルで乗ると、別れることになるとか、いや、この池じゃなかったでしたか?

カップルで乗ると、別れることになるとか、いや、この池じゃなかったでしたか? 蓮の池。蓮の花が咲いていました。

蓮の池。蓮の花が咲いていました。 びっしりと蓮の花が。

びっしりと蓮の花が。 池畔にある「駅伝の碑」(2002年 財団法人日本陸上競技連盟)。博覧会開催の時に始まったそうです。スタートは京都・三条大橋。ゴールが博覧会正面。3日間に及ぶ長丁場の駅伝。

池畔にある「駅伝の碑」(2002年 財団法人日本陸上競技連盟)。博覧会開催の時に始まったそうです。スタートは京都・三条大橋。ゴールが博覧会正面。3日間に及ぶ長丁場の駅伝。

その中で、江戸末期の絵図をお借りしました。(右が北)

その中で、江戸末期の絵図をお借りしました。(右が北) (「homepage2.nifty.com/keibastamp/newpage125.html」)には、不忍池競馬場のことが貴重な写真・絵はがきなどで実に詳しく紹介されています。その中から、1枚お借りしました。

(「homepage2.nifty.com/keibastamp/newpage125.html」)には、不忍池競馬場のことが貴重な写真・絵はがきなどで実に詳しく紹介されています。その中から、1枚お借りしました。 「第100回天皇賞競走記念切手発行記念台紙:浮世絵 武蔵府中郵便局作成」(平成元.10.29)

「第100回天皇賞競走記念切手発行記念台紙:浮世絵 武蔵府中郵便局作成」(平成元.10.29) このカーブ。

このカーブ。 この辺りは、直線コース? 競馬場時代のコーナーのままの道? 何だかそう想像するだけで、楽しくなります。

この辺りは、直線コース? 競馬場時代のコーナーのままの道? 何だかそう想像するだけで、楽しくなります。 「上野公園」下。秋葉原方向を望む。

「上野公園」下。秋葉原方向を望む。

この坂を登り切った左側に「大名時計博物館」があります。

この坂を登り切った左側に「大名時計博物館」があります。

西側(「不忍通り」方向)を望む。

西側(「不忍通り」方向)を望む。 三浦坂への道沿いのお店。「無遊舎 音羽屋」。ネコにちなんだ創作陶芸作品などが展示、販売されています。

三浦坂への道沿いのお店。「無遊舎 音羽屋」。ネコにちなんだ創作陶芸作品などが展示、販売されています。 道の東側から奥の方まで古くからのお寺さんがたくさん集まっています。

道の東側から奥の方まで古くからのお寺さんがたくさん集まっています。 来た道を振り返る。右が台東区、左が文京区。

来た道を振り返る。右が台東区、左が文京区。 「不忍通り」と「言問通り」との交差点(千代田線「根津」駅)付近から西(「弥生坂」方向)を望む。奥の方に東大の農学部・工学部などのキャンパスがある。

「不忍通り」と「言問通り」との交差点(千代田線「根津」駅)付近から西(「弥生坂」方向)を望む。奥の方に東大の農学部・工学部などのキャンパスがある。 「言問通り」を渡って南に進む。心なしか道が細くなっています。右が文京区、左が台東区。

「言問通り」を渡って南に進む。心なしか道が細くなっています。右が文京区、左が台東区。 さらに進むと、なんとこんな路地裏の道になってしまいました。これが区界になっています。

さらに進むと、なんとこんな路地裏の道になってしまいました。これが区界になっています。 住居表示は、「台東区池之端」。

住居表示は、「台東区池之端」。 交差する広い道から区界をのぞき込む。

交差する広い道から区界をのぞき込む。 前を撮ったり、振り返って撮ったりしているうちに、どっちが台東区でどっちが文京区か分からなくなった!

前を撮ったり、振り返って撮ったりしているうちに、どっちが台東区でどっちが文京区か分からなくなった! 左右に横切っている道が区界。向こうが文京区、手前が、台東区。

左右に横切っている道が区界。向こうが文京区、手前が、台東区。 かなり長く続く細い一本道。これが「藍染川」跡? 下水道がこの下を流れてはいるようです。

かなり長く続く細い一本道。これが「藍染川」跡? 下水道がこの下を流れてはいるようです。 地元ではない人間が通ると、少し気後れがします。他人様の家の軒先を歩くのですから。誰ともすれ違わなくてよかった!

地元ではない人間が通ると、少し気後れがします。他人様の家の軒先を歩くのですから。誰ともすれ違わなくてよかった! やっと広い道にぶつかりました。振り返って望む。右が台東区、左が文京区。

やっと広い道にぶつかりました。振り返って望む。右が台東区、左が文京区。 この細い路地が文京区関口1丁目と新宿区水道町の区界。右が文京区、左が新宿区。「新目白通り」から少し入ったところ。直線の反対側・神田川には「古川橋」があります。

この細い路地が文京区関口1丁目と新宿区水道町の区界。右が文京区、左が新宿区。「新目白通り」から少し入ったところ。直線の反対側・神田川には「古川橋」があります。 印刷会社の路地。区界の、すれ違うこともできないような細い道が一直線に「商店街」の先まで続きます。右が文京区、左が新宿区。

印刷会社の路地。区界の、すれ違うこともできないような細い道が一直線に「商店街」の先まで続きます。右が文京区、左が新宿区。 「不忍池」の西、「不忍通り」沿いの高層建築が見え始めました。

「不忍池」の西、「不忍通り」沿いの高層建築が見え始めました。

文京区側にはこうした細い路地があります。隅田川以東の雰囲気。まさに下町です。その先は、「不忍通り」。

文京区側にはこうした細い路地があります。隅田川以東の雰囲気。まさに下町です。その先は、「不忍通り」。 振り返ってみたところ。右が台東区、左が文京区。

振り返ってみたところ。右が台東区、左が文京区。 この道をタクシーなどが通ります。さすがに一方通行ですが。

この道をタクシーなどが通ります。さすがに一方通行ですが。 しばらく進むと、広い通りになりました。区界も分かりやすく。それでも、カーブが昔の川の流れを。

しばらく進むと、広い通りになりました。区界も分かりやすく。それでも、カーブが昔の川の流れを。 「藍染川」の流路跡?拡幅したようです。

「藍染川」の流路跡?拡幅したようです。 「旧根津藍染町」という標識。

「旧根津藍染町」という標識。 「木曜手帖」。さりげなく置かれてありました。

「木曜手帖」。さりげなく置かれてありました。

「鷹匠(たかじょう)」。

「鷹匠(たかじょう)」。 「茶室」。

「茶室」。 「汐花 SEKKA ・BORDERLESS SPACE」。

「汐花 SEKKA ・BORDERLESS SPACE」。

1880年(明治13年)頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

1880年(明治13年)頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より) 上の拡大図(現「よみせ通り」付近)。

上の拡大図(現「よみせ通り」付近)。

「歴史的農業環境閲覧システム」より。明治中期のようす。赤丸が「飛鳥山」、その西側の、水色の線が「谷田川(藍染川)」の流路。上方が「石神井川」。明らかに分流した流れであることが分かります。中・下流は周りは水田でその中を用水路のような細い流れですが、くねりながら南に流れていきます。駒込の北西・染井は地図のもっと左下になります。

「歴史的農業環境閲覧システム」より。明治中期のようす。赤丸が「飛鳥山」、その西側の、水色の線が「谷田川(藍染川)」の流路。上方が「石神井川」。明らかに分流した流れであることが分かります。中・下流は周りは水田でその中を用水路のような細い流れですが、くねりながら南に流れていきます。駒込の北西・染井は地図のもっと左下になります。 「今昔マップ」より。明治末期から大正にかけてのもの。緑色の部分が低地(谷)、赤い部分が高地(丘)。中央の蛇行している部分が藍染川(支流を含む)が流れていた谷の部分。右の赤い部分が上野(忍ヶ丘)から飛鳥山の台地。左の赤い部分が本郷台地。上流から王子付近まで続く石神井川の谷底低地が、飛鳥山の手前で南へ向きを変え、本郷台と上野台の間の底低地へと地形的に連続していることが分かります。

「今昔マップ」より。明治末期から大正にかけてのもの。緑色の部分が低地(谷)、赤い部分が高地(丘)。中央の蛇行している部分が藍染川(支流を含む)が流れていた谷の部分。右の赤い部分が上野(忍ヶ丘)から飛鳥山の台地。左の赤い部分が本郷台地。上流から王子付近まで続く石神井川の谷底低地が、飛鳥山の手前で南へ向きを変え、本郷台と上野台の間の底低地へと地形的に連続していることが分かります。 同じく「今昔マップ」より現代のようす。現在の上野広小路付近で東側の低地と合流しています。真ん中下の池が「不忍池」。

同じく「今昔マップ」より現代のようす。現在の上野広小路付近で東側の低地と合流しています。真ん中下の池が「不忍池」。 「よみせ通り」。商店街が続きます。上流方向を望む。かつては、川に沿って夜店が並んだのか?

「よみせ通り」。商店街が続きます。上流方向を望む。かつては、川に沿って夜店が並んだのか? ガラス細工のお店。

ガラス細工のお店。 「笑吉」。指人形のお店。公演も見せてくれる。時間があったら立ち寄りたかったが。そこで紹介。

「笑吉」。指人形のお店。公演も見せてくれる。時間があったら立ち寄りたかったが。そこで紹介。

さんより。)

さんより。) さんでも紹介しています。

さんでも紹介しています。 南(下流)を望む。

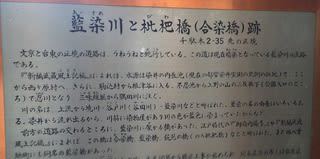

南(下流)を望む。 交差点にある説明板。「枇杷橋跡」。「合(藍)染橋」とも。

交差点にある説明板。「枇杷橋跡」。「合(藍)染橋」とも。 角にあるお蕎麦屋さん「大島屋」。風情のある建物です。

角にあるお蕎麦屋さん「大島屋」。風情のある建物です。 交差点(枇杷橋跡付近)から東を望む。緩やかな坂道(三崎坂)になって上っていきます。

交差点(枇杷橋跡付近)から東を望む。緩やかな坂道(三崎坂)になって上っていきます。 西側(文京区側)を望む。「不忍通り」をはさんでやはり坂道(団子坂)になっています。(「不忍通り」は、本郷台地のへりを進む。そのためこの先北方で大きく西に曲がる。)東西に広い幅になっている谷筋を流れていたことが分かります。

西側(文京区側)を望む。「不忍通り」をはさんでやはり坂道(団子坂)になっています。(「不忍通り」は、本郷台地のへりを進む。そのためこの先北方で大きく西に曲がる。)東西に広い幅になっている谷筋を流れていたことが分かります。 先ほどの商店街の通りとはうって変わって細い曲がりくねった道が住宅街の中を南に向かっています。右が文京区、左が台東区。

先ほどの商店街の通りとはうって変わって細い曲がりくねった道が住宅街の中を南に向かっています。右が文京区、左が台東区。 かつての流路を彷彿とさせるような通り。

かつての流路を彷彿とさせるような通り。

より拝借しました。

より拝借しました。 堀辰雄「風立ちぬ」。

堀辰雄「風立ちぬ」。 より。

より。

「かもめ」は観てみたい。

「かもめ」は観てみたい。 「北斎通り」と「大門通り」との交差点近く。「アルカウエスト」のコンコース・フロア。ビッグバンドの演奏。涼しい階段に座ってじっくり。

「北斎通り」と「大門通り」との交差点近く。「アルカウエスト」のコンコース・フロア。ビッグバンドの演奏。涼しい階段に座ってじっくり。 JRAの裏手。もうずらり並んだ屋台風の飲み屋は馬券買いのお客さんが。その角で、演奏。昔懐かしい一角です。

JRAの裏手。もうずらり並んだ屋台風の飲み屋は馬券買いのお客さんが。その角で、演奏。昔懐かしい一角です。 錦糸町駅南口・丸井の店先。

錦糸町駅南口・丸井の店先。 南口広場。けっこう人通りが激しいが、立ち止まる人は少し。競馬新聞に見入る人が目につきます。

南口広場。けっこう人通りが激しいが、立ち止まる人は少し。競馬新聞に見入る人が目につきます。 「LIVIN」の前。若い演奏者たち、西日をいっぱいに受けて頑張っています。ここは、正しくは「東京楽天地」ビル。大昔には、ここには「汽車製造工場」があって、駅前には伊藤左千夫の営む牧場があったとは・・・。

「LIVIN」の前。若い演奏者たち、西日をいっぱいに受けて頑張っています。ここは、正しくは「東京楽天地」ビル。大昔には、ここには「汽車製造工場」があって、駅前には伊藤左千夫の営む牧場があったとは・・・。 見上げると、天井に映る姿。

見上げると、天井に映る姿。 錦糸町駅北口。すてきな女性ボーカルのチームが演奏。激しい風に楽譜も飛ばされる中、負けずに。

錦糸町駅北口。すてきな女性ボーカルのチームが演奏。激しい風に楽譜も飛ばされる中、負けずに。 メイン会場の一つ。訪れる皆さんは場慣れしていて、簡易な折りたたみいすを持参しています。必需品?

メイン会場の一つ。訪れる皆さんは場慣れしていて、簡易な折りたたみいすを持参しています。必需品? 若い男性4人のコーラスチーム。全員「絶対音感」の持ち主だとか、すてきなハーモニーでした。見ている方もゆうくり落ち着いた雰囲気で。

若い男性4人のコーラスチーム。全員「絶対音感」の持ち主だとか、すてきなハーモニーでした。見ている方もゆうくり落ち着いた雰囲気で。 やけにハイテンションなグループ。割り箸をお尻に刺して割ったり、牛乳を飲んで眼から出したり、股間をゴムで打ったり、らしいですがよく見えなかった。・・・、異様な盛り上がり。

やけにハイテンションなグループ。割り箸をお尻に刺して割ったり、牛乳を飲んで眼から出したり、股間をゴムで打ったり、らしいですがよく見えなかった。・・・、異様な盛り上がり。 初めて生で見ました、「電撃ネットワーク」。「ジャズ」を楽しみにやって来たお年寄りには、かなり刺激的。でも、おもしろい!

初めて生で見ました、「電撃ネットワーク」。「ジャズ」を楽しみにやって来たお年寄りには、かなり刺激的。でも、おもしろい! すでにとっぷりと日も落ちて。30分以上、押しています。まさに「たそがれ時」。「オリナス」の明かりがくっきりと。

すでにとっぷりと日も落ちて。30分以上、押しています。まさに「たそがれ時」。「オリナス」の明かりがくっきりと。 お目当ての宇崎竜童さんが登場する頃にはとっぷり暗くなって舞台だけが煌々と。一段と盛り上がってきました。が、携帯写真ではもう撮れない明るさ、残念!

お目当ての宇崎竜童さんが登場する頃にはとっぷり暗くなって舞台だけが煌々と。一段と盛り上がってきました。が、携帯写真ではもう撮れない明るさ、残念!

スカイツリー近くの天祖神社の境内。こじんまりとした境内で、近所への音量を気にしながらの演奏。

スカイツリー近くの天祖神社の境内。こじんまりとした境内で、近所への音量を気にしながらの演奏。 「鈴木興産」。ここは、よく演劇の練習会場、公演が行われているところ。

「鈴木興産」。ここは、よく演劇の練習会場、公演が行われているところ。 涼しい会場で熱い演奏を。他は、トリフォニーホールなどわずか以外、まさにストリート、公園内の仮設スタジオ。

涼しい会場で熱い演奏を。他は、トリフォニーホールなどわずか以外、まさにストリート、公園内の仮設スタジオ。 錦糸町駅北口、東武ホテルへのテラス。

錦糸町駅北口、東武ホテルへのテラス。 東武ホテル正面。つつましやかな演奏。

東武ホテル正面。つつましやかな演奏。 そこから望むスカイツリー。この下の、スカイツリーに向かう直線道路が、スカイツリーの下部までしっかり見える絶好の道。今、視界の邪魔になる電線、電柱を撤去する工事が進んでいます。

そこから望むスカイツリー。この下の、スカイツリーに向かう直線道路が、スカイツリーの下部までしっかり見える絶好の道。今、視界の邪魔になる電線、電柱を撤去する工事が進んでいます。 北口。ボーカル中心の演奏。テントが邪魔してちょっと残念!

北口。ボーカル中心の演奏。テントが邪魔してちょっと残念! 北斎通り。地下鉄の地上口近くなので、乗りに乗った演奏。

北斎通り。地下鉄の地上口近くなので、乗りに乗った演奏。 隅田公園特設ステージ。若い女性のバイオリンが見事にマッチ。

隅田公園特設ステージ。若い女性のバイオリンが見事にマッチ。 メインステージ。韓国からのトリオ+テナーサックス+ボーカル。

メインステージ。韓国からのトリオ+テナーサックス+ボーカル。 「アリラン」を歌う。最近の日韓情勢のせいか、ステージ下にはガードマン。来るときに日本人の知人から注意されたそうだったが、観客は盛大な拍手で迎えました。すてきな曲ばかり。ラストは、「サウンドオブミュージック」から《My Favorite Things》。会場は盛り上がりました。

「アリラン」を歌う。最近の日韓情勢のせいか、ステージ下にはガードマン。来るときに日本人の知人から注意されたそうだったが、観客は盛大な拍手で迎えました。すてきな曲ばかり。ラストは、「サウンドオブミュージック」から《My Favorite Things》。会場は盛り上がりました。