東京地方。昨日、一昨日と暑い一日でした。図書館に涼みがてらに本でもと出かけ、しばらくぶりに。でも、行き帰りは暑くて大変でした。真夏になったらどうなるのでしょうか?

足を伸ばして(自転車でしたので)ちょっとスカイの近くまで。足場のようなクレーンも取り払われ(気がついたらもうなくなっていました)、すっきり全容が見えます。

ところで、あのクレーン。どうやって分解し、最後は噂のように、作業員が最後の部品を持ってエレベーターで降りて来る。最後の瞬間を見てみたいものです。

付属施設も着々と出来上がって、プラネタリウムの天井のドームも出来上がっていました。周囲も再開発で工事中。ずいぶんと雰囲気が違ってきました。

かつて東武線と京成電鉄の本社とのところには大規模なセメント工場があって、ミキサー車などの出入りも頻繁で、車と砂埃でもうもうとしていた頃(活発な雰囲気がありました)が嘘のようです。たしか日本で最初の頃にできた工場のはずで、その記念碑もあったような気がしましたが・・・。

工事が始まった頃。右側にセメント工場がありました。

工事が始まった頃。右側にセメント工場がありました。

右が東武鉄道の本社。左が付帯施設。プラネタリウムはまん中あたり。

右が東武鉄道の本社。左が付帯施設。プラネタリウムはまん中あたり。

東武線の踏切付近から。

東武線の踏切付近から。

夜中、突然の大雨。少し気温が下がったような・・・、でまるで熱帯地方のようなスコール。今日も午後からは雨も降り出してきました。これで、電力消費量も少なめに。

隣の老夫婦。「暑いけど、うちだけクーラーつけていると何か言われそうで・・・」こういう風に思っている人も多そう。「我慢して熱中症になったら大変ですよ。」

最近、省エネに協力しない者、努力しない者は、近所から白い目で見られてしまうのではないか、ということで、じっと暑さを我慢している年寄りも・・・。国家の方針に従わない者は、かつての「非国民」みたいな風潮が出来上がりつつあるような気がします。これで熱中症にでもなったら、その搬送や治療やらで、かえってもっと多くの電気を使うことに。

「欲しがりません、勝つまでは」「銃後の備え」ですか・・・。してみると、かつての「鬼畜米英」は、今は、何に当てはまる?

もともとは、政・官・財癒着による東電原発の災害と人災によるものなのに。

足を伸ばして(自転車でしたので)ちょっとスカイの近くまで。足場のようなクレーンも取り払われ(気がついたらもうなくなっていました)、すっきり全容が見えます。

ところで、あのクレーン。どうやって分解し、最後は噂のように、作業員が最後の部品を持ってエレベーターで降りて来る。最後の瞬間を見てみたいものです。

付属施設も着々と出来上がって、プラネタリウムの天井のドームも出来上がっていました。周囲も再開発で工事中。ずいぶんと雰囲気が違ってきました。

かつて東武線と京成電鉄の本社とのところには大規模なセメント工場があって、ミキサー車などの出入りも頻繁で、車と砂埃でもうもうとしていた頃(活発な雰囲気がありました)が嘘のようです。たしか日本で最初の頃にできた工場のはずで、その記念碑もあったような気がしましたが・・・。

工事が始まった頃。右側にセメント工場がありました。

工事が始まった頃。右側にセメント工場がありました。 右が東武鉄道の本社。左が付帯施設。プラネタリウムはまん中あたり。

右が東武鉄道の本社。左が付帯施設。プラネタリウムはまん中あたり。 東武線の踏切付近から。

東武線の踏切付近から。夜中、突然の大雨。少し気温が下がったような・・・、でまるで熱帯地方のようなスコール。今日も午後からは雨も降り出してきました。これで、電力消費量も少なめに。

隣の老夫婦。「暑いけど、うちだけクーラーつけていると何か言われそうで・・・」こういう風に思っている人も多そう。「我慢して熱中症になったら大変ですよ。」

最近、省エネに協力しない者、努力しない者は、近所から白い目で見られてしまうのではないか、ということで、じっと暑さを我慢している年寄りも・・・。国家の方針に従わない者は、かつての「非国民」みたいな風潮が出来上がりつつあるような気がします。これで熱中症にでもなったら、その搬送や治療やらで、かえってもっと多くの電気を使うことに。

「欲しがりません、勝つまでは」「銃後の備え」ですか・・・。してみると、かつての「鬼畜米英」は、今は、何に当てはまる?

もともとは、政・官・財癒着による東電原発の災害と人災によるものなのに。

閘門。

閘門。 土手。遠くに桜並木が見えます。花が咲くと手に取れるほど低い古木が並んでいます。

土手。遠くに桜並木が見えます。花が咲くと手に取れるほど低い古木が並んでいます。 再開発地域。

再開発地域。  駅近くの高層オフィスビル。

駅近くの高層オフィスビル。 駅ビル、ショッピングモールの天井付近。開放的な明るさ。

駅ビル、ショッピングモールの天井付近。開放的な明るさ。

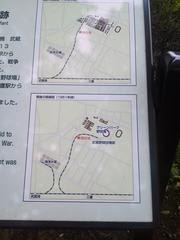

1880年代のようす。多摩川の自然堤防が広がる。

1880年代のようす。多摩川の自然堤防が広がる。

2010年代のようす。左に「二子玉川」駅。「陸閘」のある土手が道路沿いに。

2010年代のようす。左に「二子玉川」駅。「陸閘」のある土手が道路沿いに。 「多摩川」の河川敷が広がる。

「多摩川」の河川敷が広がる。

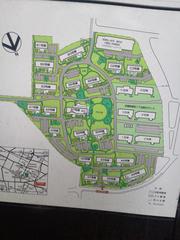

案内図。敷地を囲むように大きく楕円形になっています。

案内図。敷地を囲むように大きく楕円形になっています。 左手がNTT側。右手が公団。激しい通り雨の直撃。桜並木に助けられました。

左手がNTT側。右手が公団。激しい通り雨の直撃。桜並木に助けられました。 左手が都営団地。この通りが球場への入り口通路付近。

左手が都営団地。この通りが球場への入り口通路付近。 「緑町」という地名表示。

「緑町」という地名表示。 球場の東北のへり付近。

球場の東北のへり付近。 建て替えのために現在立ち入り禁止。この奥の方に集会所があったのか。

建て替えのために現在立ち入り禁止。この奥の方に集会所があったのか。 広々とした「武蔵野中央公園」。家族や団体でスポーツやレクリエーションを楽しんでいました。

広々とした「武蔵野中央公園」。家族や団体でスポーツやレクリエーションを楽しんでいました。

玉川上水に架かっていた鉄橋の橋桁の一部。

玉川上水に架かっていた鉄橋の橋桁の一部。 玉川上水を越えて「グリーンパーク遊歩道」となります。

玉川上水を越えて「グリーンパーク遊歩道」となります。 当時の鉄道敷地内を示す鉄製のフェンス(貨物線などによくあります)。道の両側に点々と残されています。宅地との仕切りにも利用されています。

当時の鉄道敷地内を示す鉄製のフェンス(貨物線などによくあります)。道の両側に点々と残されています。宅地との仕切りにも利用されています。 境界線となっています。

境界線となっています。

国鉄(JR)の敷地であることを示す境界。

国鉄(JR)の敷地であることを示す境界。 標識に沿ってフェンスが続いていることで、国鉄(JR)の線路跡であることが分かります。

標識に沿ってフェンスが続いていることで、国鉄(JR)の線路跡であることが分かります。 遊歩道の途中にあった「説明板」

遊歩道の途中にあった「説明板」 この前出かけた「境浄水場」への引き込み線(跡)との関連が説明されていました。

この前出かけた「境浄水場」への引き込み線(跡)との関連が説明されていました。

近くで見ても、夕暮れ時なのではっきりとは分かりませんが。

近くで見ても、夕暮れ時なのではっきりとは分かりませんが。 それにしても、大きく高いですね。展望台に上るにも、かなりお金も高いそうですが。

それにしても、大きく高いですね。展望台に上るにも、かなりお金も高いそうですが。 これは今日撮ったもの。昨日とはほぼ反対方向の押上駅入り口付近から。ループ式の様子がはっきりと分かります。

これは今日撮ったもの。昨日とはほぼ反対方向の押上駅入り口付近から。ループ式の様子がはっきりと分かります。

下り線のホーム跡。

下り線のホーム跡。 上り線のホーム跡。東側の奥(かつての駅舎のあたり)には、現在、変電所がある。

上り線のホーム跡。東側の奥(かつての駅舎のあたり)には、現在、変電所がある。 変電所側から見たもの。

変電所側から見たもの。 変電所。このあたりに改札口(橋上の駅舎だった)に向かう階段があったはず。通学生は、この道を右(北)に学校に向かった。

変電所。このあたりに改札口(橋上の駅舎だった)に向かう階段があったはず。通学生は、この道を右(北)に学校に向かった。 下井草駅南にあった旧家の庭。かなり大きな農家。郵便局の方まで敷地だったそうだ。鬱蒼とした木々に覆われている。

下井草駅南にあった旧家の庭。かなり大きな農家。郵便局の方まで敷地だったそうだ。鬱蒼とした木々に覆われている。 道路に半分はみ出した古木。

道路に半分はみ出した古木。

右側の本線から分岐して、左手奥にカーブしていきます。現在は、工事事務所の建物があるあたり。道路は線路に沿った道。

右側の本線から分岐して、左手奥にカーブしていきます。現在は、工事事務所の建物があるあたり。道路は線路に沿った道。 道路の右側には、JR用地を示す標識が続いている。

道路の右側には、JR用地を示す標識が続いている。 しばらく進むと本格的な緑道に。途中の小さな公園。このモニュメントは?滑り台が一つ。

しばらく進むと本格的な緑道に。途中の小さな公園。このモニュメントは?滑り台が一つ。 静かな住宅地の中を進みます。

静かな住宅地の中を進みます。 公園の名前はあっても、かつてここに線路が敷かれていたというような説明はどこにもありません。

公園の名前はあっても、かつてここに線路が敷かれていたというような説明はどこにもありません。 アジサイの花。

アジサイの花。 玉川上水の架かる橋「大橋」。

玉川上水の架かる橋「大橋」。 玉川上水に架かっていた線路橋の痕跡(土台)。

玉川上水に架かっていた線路橋の痕跡(土台)。 対岸から。

対岸から。 野いちごが一つ赤い実をつけていました。

野いちごが一つ赤い実をつけていました。 引き込み線は浄水場の中に入って行きました。

引き込み線は浄水場の中に入って行きました。 浄水場のようす(フェンス越し)。

浄水場のようす(フェンス越し)。 境浄水場正門。

境浄水場正門。 玉川上水に架かる「桜橋」の橋のたもとに国木田独歩の碑があります。武蔵野を愛した独歩の文中に登場する橋。

玉川上水に架かる「桜橋」の橋のたもとに国木田独歩の碑があります。武蔵野を愛した独歩の文中に登場する橋。 碑の表面がかすれているのが残念。「桜橋」という橋名が出てきます。

碑の表面がかすれているのが残念。「桜橋」という橋名が出てきます。

小平駅前。水道道(みち)・緑道は、広場の一部になっています。

小平駅前。水道道(みち)・緑道は、広場の一部になっています。 駐輪場なども設置されています。

駐輪場なども設置されています。 花小金井方向への道。

花小金井方向への道。 村山貯水池から境浄水場まで、北西から東南への緩やかな直線路。

村山貯水池から境浄水場まで、北西から東南への緩やかな直線路。 小平駅の北西には都営の「小平霊園」があります。広大な敷地。

小平駅の北西には都営の「小平霊園」があります。広大な敷地。 石屋さんなどが軒を連ねています。

石屋さんなどが軒を連ねています。