第9日目。いよいよ最終回。7月16日(土)。曇り。宇都宮駅発のバスに乗って前回の最終地点「海老王子」バス停まで。

降り立ったのが9:10過ぎ。さっそく並木道を歩き始めます。雨上がりのせいか道はぬかって、蒸し暑い。が、日差しもなく今回こそ一気にゴールしようということで。

側道を歩いて行きます。桜並木から杉並木へ。

(9:27)「松本」バス停を過ぎた左手に「うらない仏」。

右手には「リンゴ畑」。まだ青々とした実がなっています。

(9:38)しばらく進むと、宇都宮市から日光市へ。

この付近では杉の中にモミジなどが混じっていて、秋には紅葉が楽しめそうです。

左手には広大な農地が広がります。

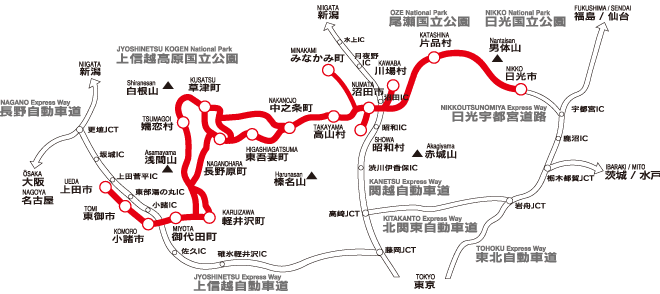

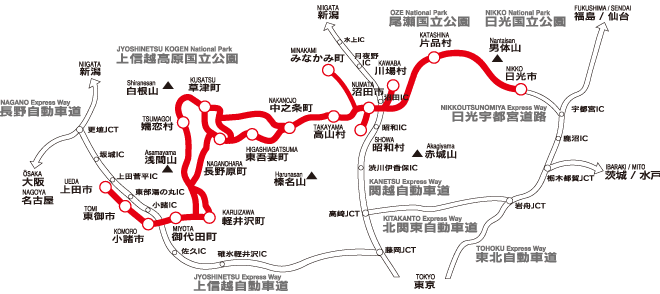

「日本ロマンチック街道」。

「日本ロマンチック街道」。

長野県上田市から栃木県日光市までの全長約320kmを通過する広域観光ルートからなる街道。この名称はドイツのロマンティック街道に由来するそうです。

(9:48)田んぼが広がります。

杉並木が現れたので、右手に移動、雑木林の脇を進みます。しっとりとした雰囲気。

「国道119号線」と分かれて右の杉並木の道に入ります。

(10:05)旧道に入ると、「並木寄進碑」があります。

右にある石碑。左の石柱には「特別史跡 特別天然記念物 日光杉並木街道」とあります。

松平正綱公が杉並木を植栽して東照宮に寄進したことが記された石碑。並木の起点となる神橋および街道の切れる今市市山口(日光街道)、同小倉(例幣使街道)、同大桑(会津西街道)の4ヶ所に建っている。この碑は日光神領の境界に建てられているので境石と呼ばれている。

本格的な杉並木。

日光杉並木について。

日光街道、日光例幣使街道、会津西街道のうち、旧日光神領内にあたる大沢 - 日光間16.52キロメートル、小倉 - 今市間13.17キロメートル、大桑 - 今市間5.72キロメートルの3区間の両側にスギが植栽された並木道の総称である。総延長は35.41キロメートルに及び、世界最長の並木道としてギネスブックに登録されている。

徳川家康、秀忠、家光の三代に仕えた松平正綱が、主君家康の没後、日光東照宮への参道にあたる3街道に約20年の歳月をかけてスギを植樹し、東照宮に寄進したことに始まり、江戸時代には幕府の日光奉行の元で手厚く保護された。明治以降は幾度も伐採の危機に瀕するものの、官民双方の有識者の努力によって大規模な伐採は避けられてきた。中でも、地元出身の林学者で「杉並木博士」と呼ばれた鈴木丙馬は、杉並木の研究と保護に生涯を捧げ、保護運動の中心となって活躍した。

周辺の開発によって旧態を失った箇所もあるものの、植樹から400年近く経った現在でも約12,500本のスギが生い茂り、寄進碑や一里塚も現存するなど、江戸時代の街道の景観をよく伝えており、歴史的にも植物学的にも特に重要とされ、日光杉並木街道 附 並木寄進碑(にっこうすぎなみきかいどう つけたり なみききしんひ)として、全国で唯一特別史跡および特別天然記念物の二重指定を受けている。また、日光杉並木街道は、旧建設省と「道の日」実行委員会により制定された日本の道100選のひとつとして選定を受けている。

現在も生活道路として利用されているが、街道を通る自動車の排気ガスや沿線の開発による根の切断などによって樹勢の衰えが進行し、毎年平均して100本以上のスギが倒木や枯死により姿を消している。保護が叫ばれて久しいものの、減少のペースに歯止めを掛けるには至っていない。このままでは100年後には消滅してしまうとも言われ、早急な対策が必要とされている。

二荒山神社、日光東照宮などとともに世界遺産の登録を受けた。

ここの杉並木は、まだその序の口。しばらくすると、前方が明るくなってきます。「大沢宿」に入ります。

「国道119号線」に合流。「大沢」交差点

その付近から振り返る。

大沢宿

日光街道の19番目の宿場。現在の栃木県日光市大沢。

もともと大沢村と呼ばれていたが元和3年(1617年)に徳川家康の日光鎮座に伴って宿駅となり大沢宿となった。

元和年間には大沢御殿(おおさわごてん)が建造され徳川将軍家の日光参詣に際し宿泊所として使用された。その後一旦処分され再造営されたが、それもまた享保年間までに処分された。

享保13年以降、将軍社参時等の休息所には沿道にあった竜造寺(りゅうぞうじ)が用いられた。なお竜造寺はその後明治元年に近隣別所に移転している。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、大沢宿の本陣は1軒、脇本陣1軒が設けられ、旅籠が41軒あり、宿内の家数は43軒、人口は278人であった。

現在、その痕跡は見当たらないようです。

(10:25)「大沢小学校入口」から再び杉並木が始まります。

杉並木保護のため、車道は右に迂回しています。

ここから「普通地域」から「保護地域」に入ります。

(10:32)車両の排ガスや振動から日光杉並木を守るため 車両通行止

この道も「国道119号線」。ただし、杉の落ち葉や小枝が散乱し、濡れた道なので足下には注意!

(10:43)しばらく進むと、「特別史跡 特別天然記念物 日光杉並木街道の一里塚(水無一里塚)」。左右に残されています。

日本橋から32里目。通常、塚の上には榎などが植えられますが、ここでは杉が植えられています。(31里目の一里塚は上小池町・新渡神社付近にあったらしいが不明)

(10:49)しばらく進むと、杉並木も終わり、「水無」という集落に向かいます。出口付近に祠と何体かの石仏。

再び車道沿いに歩きます。

再び車道沿いに歩きます。

またすぐ杉並木になります。車道を避けて右手の方に。

(10:57)水田が広がります。

(10:57)水田が広がります。

(11:14)「甚五郎せんべい」の手前で、再び国道と分かれて右の並木道へ入ります。

この杉並木には日光杉並木オーナーが記されたプレートがくくりつけられています。企業名や個人の名前も。

杉並木オーナー制度とは?

並木杉の樹勢回復のための保護事業を行っていくためには、多額の費用が必要です。

そこで栃木県では、平成8年秋から多くの方々と力を合わせて杉並木を守る「日光杉並木オーナー制度」をスタートさせました。

杉並木保護に賛同された皆様に並木杉1本につき1千万円でオーナーになっていただき、その代金を栃木県が日光杉並木街道保護基金で運用し、 その運用益で杉並木の樹勢回復事業を実施するという制度です。

オーナー杉については、日光杉並木保護財団と東照宮が、日常の管理をいたします。

並木杉は文化財であるため、枯れた場合などを除き杉の伐採はできませんが、解約したい場合は栃木県がいつでも同額で買い戻しいたします。

また、オーナー制度とは別に、日光杉並木街道保護基金に対する寄附金も受け付けています。

まもなく、車も来ない静かな杉並木道(「特別保護地域」)も終わり、「下森友交差点」に向かいます。

進む方向からの一方通行なので、一安心。

車もほとんど来ないようです。

車もほとんど来ないようです。

(11:50)途中、左手にあるのが「さくらすぎ」。杉の幹の途中から桜の木が生えてきてかなり太い幹になっています。

(11:55)しばらく行くと、右手に「七本桜一里塚」があります。日本橋から33里目。ちょっと上がったところに根元が腐って大きな空洞できた杉があります。大人が4人位入れるところから「並木ホテル」と呼ばれています。

(12:01)その先の信号は「七本桜交差点」。左の通りが「国道119号線」。

そのまま一方通行路を進みます。日光・今市方面から来る車も増えてきます。

少し進んで、東武日光線のガードをくぐります。

(12:16)「小倉歩道橋」を渡ると、まもなく杉並木から今市の町に入ります。

今市宿

日光街道の20番目の宿場。現在の栃木県日光市今市。

もと今村と呼ばれていたが宿駅となって住民が宿に集まって活況を呈し、定市が開かれるようになったことから今市宿となったと云われている。この宿は一街道の単なる一地方宿ではなく、日光街道のほか、壬生道、会津西街道、日光北街道などが集まる交通の要衝に立地する宿駅であった。

日光例幣使街道と日光街道の追分には地蔵堂がある。ここに安置されているのは像高2メートルの石造地蔵菩薩坐像である。もと空海(弘法大師)が大谷川含満ヶ淵の岸辺に建てた石仏と云われ、大水で流されて今市の河原に埋もれていたのをここに堂を建て安置したものと云われている。徳川吉宗が日光参詣した折、この地蔵が白幕で覆われているのを見て、後は白幕で覆わないよう命じ、この地蔵堂の後ろで朝鮮人参を育てさせたという。正確な造像時期は不明だが、室町時代頃の作と推定されている。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、今市宿の本陣は1軒、脇本陣1軒が設けられ、旅籠が21軒あり、宿内の家数は236軒、人口は1,122人であった。

(12:23)「国道119号線」と「国道212号線」(例幣使街道)との合流地点(追分)にあるのが「追分不動尊」。

例幣使街道。

例幣使街道。

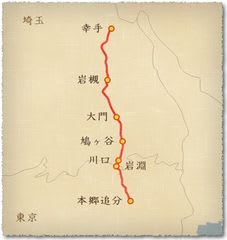

元和3年(1617)、徳川家康の霊柩が日光山に改葬されましたが、その後、正保3年(1646)から、毎年、京都の朝廷から日光東照宮への幣帛(へいはく)を奉納する勅使(例幣使という)がつかわされました。

例幣使は京都から中山道を下り、倉賀野宿(現高崎市)からは太田、佐野、富田、栃木、合戦場(かっせんば)、金崎を通り日光西街道と合わさる楡木(にれぎ)を経て、日光に至りました。その道筋が「例幣使街道」と呼ばれました。日光付近では杉並木が続きます。

(12:40)

右手には「ニコニコ本陣」。「道の駅」風。

手前には「造り酒屋」。

今市の町の中には伏流水をくみ上げた自然水の水飲み場が設置されています。「いまいちの水」。つい「いまいち」なのかと思ってしまいますが、飲んでみると、おいしい!

日光名物・特産の「たまり漬」等のお店。

「二宮尊徳終焉の地 今市宿」碑。

二宮 尊徳

江戸時代後期の経世家、農政家、思想家。通称は金治郎(きんじろう)であるが、一般には「金次郎」と表記されてしまうことが多い。

また、諱の「尊徳」は正確には「たかのり」と訓むが、有職読みで「そんとく」と訓まれることが多い。

経世済民を目指して報徳思想を唱え、報徳仕法と呼ばれる農村復興政策を指導した。

安政3年(1856年)下野国今市村(現在の栃木県日光市)の報徳役所にて没した。

「明治天皇御小休所」碑。

「明治天皇御小休所」碑。

(12:53)しばらく行くと、左手にある「瀧尾神社」のところから右に杉並木が始まります。公園となっています。杉並木も「特別保護地域」。

12:55)公園の中に「朝鮮通信使今市客館跡」があります。

朝鮮通信使今市客館跡

江戸時代に徳川幕府の要請により、朝鮮国王が、信(よしみ)を通わす善隣友好の朝鮮通信使を12回派遣しました。その内、日光には初期の頃に三度訪れております。第一回目は東照宮が現在の社殿に造り替えられた寛永13年(1636)、第二回目は・同20年(1643)、第三回目は明暦元年(1655)

通信使は、東照宮・大猷院でに国王からの進物を贈り、公式行事を行いました。

この三回とも将軍社参並の扱いをうけ、盛大な行列立てとして日光に参詣しており、幕府は通信使のためだけに、此の所に一万金両を掛け、豪華な客館を新築しもてなしました。

その隣には二重連の水車。

杉木立の中を上っていきます。

この付近に日本橋から34番目で、日光街道最後の一里塚が残っているはずですが、見落としました。

(13:09)しばらく進んだ右手奥には茅葺き屋根の建物と手打ち蕎麦「報徳庵」、ここも藁葺き屋根のおうち。落ち着いたお店で、車で次々とお客さんが見えています。ここで食事にすればよかった!

「報徳庵」を過ぎると杉並木が途切れ、石畳道に。

再び杉並木に入ります。

巨大な切り株。七本杉伐痕。

巨大な切り株。七本杉伐痕。

7本の杉の根幹が一株となった珍しい大木でしたが、すべて倒木や枯死し、伐り倒されました。

日光彫の工房。

(13:23)戊辰戦争の時の砲弾跡のある杉の木。

附近は明治戊辰の役に官軍が日光に拠る幕府軍を攻撃した際、前哨戦を行った所である。この杉の幹の凹んでいるところは砲弾が当たって破裂したあとである。

ちょっとした家並みと石畳、そして舗装道路と交互に。

集落を抜けると、国道に合流します。ここからはしばらく車の行き来の激しい車道脇の側溝の上を進みます。

振り返って望む。

振り返って望む。

左側にはJR日光線の線路。

その先の左手には「常夜燈」や「弘法の霊水(表示)」がありますが、道路を渡るのは危険なので、遠目に望むだけ。

(13:51)杉並木の中で一番大きな杉の木「並木太郎」。並木の中で一番大きな杉であり、周囲5.35㍍樹高58㍍・・・その姿の美しく端正なことより並木太郎と呼ぶにふさわしい名木である。

(14:12)しばらく行くと、「明治天皇七里御小休所」跡。

その先、しばらく進み、「宝殿」交差点で右奥の道を進みます。

その先、しばらく進み、「宝殿」交差点で右奥の道を進みます。

(14:28)左手に広くて静かな旧道・杉並木があります。久々の土の道。

(14:31)その道もすぐ終わり、JR線のガードのところで国道に合流、ガードをくぐってから右手の小道を進むと、杉並木の旧道。

「国道119号線」に合流すると、いよいよ最後の「日光杉並木街道」。

「特別史跡 特別天然記念物 日光杉並木街道」

(14:37)右手奥の方に「JR日光駅」。古風で趣のある駅舎。東武日光駅に比べると閑散としていますが・・・。

その先には「東武日光駅」。華やかな駅前通りになり、外国人など大勢の人々の姿が。

ゴールに向かって緩やかな上り道。 右手奥が「東武日光駅」。

右手奥が「東武日光駅」。

ここから神橋までは1,500㍍ほど。そぞろ歩きする外国人の姿が目立つ中、いよいよラストスパート。けっこう疲れがきていますが。

東照宮に向かう広い参道の両側にはお店がずらり。公共施設も街道筋らしい趣の建物に。

ここは日光道中21番目で、道中最後の宿場でもあります。

鉢石宿

もともと鉢石村という村落があったが、元和3年(1617年)に徳川家康を日光山に祀り日光参詣が盛んとなると日光東照宮の門前町として大いに栄えた。現在のJR日光駅の辺りに鉢石宿の木戸があった。当時、入江本陣は御幸町、高野本陣は中鉢石町にあり、参詣者は本陣に投宿して東照宮を参詣した。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、鉢石宿の本陣は2軒設けられ、旅籠が19軒、宿内の家数は223軒、人口は985人であった。

(14:48) 「日光消防署」。

「日光消防署」。

(14:58) 「日光市日光庁舎」。お城のような雰囲気。

「日光市日光庁舎」。お城のような雰囲気。

「鉢石横町」。

「鉢石横町」。

この辺りに「鉢石」という町名の基になった「鉢石」が保存されているはずですが、見逃しました。

「金谷ホテル」下にある物産店。国の有形登録文化財に指定されています。

「日光のおいしい水 磐裂霊水」。

「日光のおいしい水 磐裂霊水」。

板垣退助銅像

(15:06)神橋。

「華厳の滝」から流れ落ちてきた「大谷川」。

「華厳の滝」から流れ落ちてきた「大谷川」。

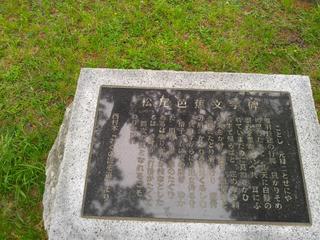

与謝蕪村句碑。

二荒や 紅葉の中の 朱の橋 (ふたあらや もみじのなかの あけのはし)

こうして、約140㎞の旅、終了!

だんだんと日差しが強くなる日々の下、果てしなく延びる直線の国道歩きにはいささか参りました。が、宇都宮宿を過ぎてからの杉並木街道には圧倒されました。宇都宮までは標高もほとんどなく、平らな道筋。その点では歩きやすさが一番でした。

すべて日帰り。それもおおかた午後3時前には終了(午前中で終わりの日もあった! )、というペース。結局、9日間にわたる旅でした。

いよいよ次回は「中山道」を再開。軽井沢から、と思っています。が、はたしていつになるやら・・・。

降り立ったのが9:10過ぎ。さっそく並木道を歩き始めます。雨上がりのせいか道はぬかって、蒸し暑い。が、日差しもなく今回こそ一気にゴールしようということで。

側道を歩いて行きます。桜並木から杉並木へ。

(9:27)「松本」バス停を過ぎた左手に「うらない仏」。

右手には「リンゴ畑」。まだ青々とした実がなっています。

(9:38)しばらく進むと、宇都宮市から日光市へ。

この付近では杉の中にモミジなどが混じっていて、秋には紅葉が楽しめそうです。

左手には広大な農地が広がります。

「日本ロマンチック街道」。

「日本ロマンチック街道」。長野県上田市から栃木県日光市までの全長約320kmを通過する広域観光ルートからなる街道。この名称はドイツのロマンティック街道に由来するそうです。

(9:48)田んぼが広がります。

杉並木が現れたので、右手に移動、雑木林の脇を進みます。しっとりとした雰囲気。

「国道119号線」と分かれて右の杉並木の道に入ります。

(10:05)旧道に入ると、「並木寄進碑」があります。

右にある石碑。左の石柱には「特別史跡 特別天然記念物 日光杉並木街道」とあります。

松平正綱公が杉並木を植栽して東照宮に寄進したことが記された石碑。並木の起点となる神橋および街道の切れる今市市山口(日光街道)、同小倉(例幣使街道)、同大桑(会津西街道)の4ヶ所に建っている。この碑は日光神領の境界に建てられているので境石と呼ばれている。

本格的な杉並木。

日光杉並木について。

日光街道、日光例幣使街道、会津西街道のうち、旧日光神領内にあたる大沢 - 日光間16.52キロメートル、小倉 - 今市間13.17キロメートル、大桑 - 今市間5.72キロメートルの3区間の両側にスギが植栽された並木道の総称である。総延長は35.41キロメートルに及び、世界最長の並木道としてギネスブックに登録されている。

徳川家康、秀忠、家光の三代に仕えた松平正綱が、主君家康の没後、日光東照宮への参道にあたる3街道に約20年の歳月をかけてスギを植樹し、東照宮に寄進したことに始まり、江戸時代には幕府の日光奉行の元で手厚く保護された。明治以降は幾度も伐採の危機に瀕するものの、官民双方の有識者の努力によって大規模な伐採は避けられてきた。中でも、地元出身の林学者で「杉並木博士」と呼ばれた鈴木丙馬は、杉並木の研究と保護に生涯を捧げ、保護運動の中心となって活躍した。

周辺の開発によって旧態を失った箇所もあるものの、植樹から400年近く経った現在でも約12,500本のスギが生い茂り、寄進碑や一里塚も現存するなど、江戸時代の街道の景観をよく伝えており、歴史的にも植物学的にも特に重要とされ、日光杉並木街道 附 並木寄進碑(にっこうすぎなみきかいどう つけたり なみききしんひ)として、全国で唯一特別史跡および特別天然記念物の二重指定を受けている。また、日光杉並木街道は、旧建設省と「道の日」実行委員会により制定された日本の道100選のひとつとして選定を受けている。

現在も生活道路として利用されているが、街道を通る自動車の排気ガスや沿線の開発による根の切断などによって樹勢の衰えが進行し、毎年平均して100本以上のスギが倒木や枯死により姿を消している。保護が叫ばれて久しいものの、減少のペースに歯止めを掛けるには至っていない。このままでは100年後には消滅してしまうとも言われ、早急な対策が必要とされている。

二荒山神社、日光東照宮などとともに世界遺産の登録を受けた。

ここの杉並木は、まだその序の口。しばらくすると、前方が明るくなってきます。「大沢宿」に入ります。

「国道119号線」に合流。「大沢」交差点

その付近から振り返る。

大沢宿

日光街道の19番目の宿場。現在の栃木県日光市大沢。

もともと大沢村と呼ばれていたが元和3年(1617年)に徳川家康の日光鎮座に伴って宿駅となり大沢宿となった。

元和年間には大沢御殿(おおさわごてん)が建造され徳川将軍家の日光参詣に際し宿泊所として使用された。その後一旦処分され再造営されたが、それもまた享保年間までに処分された。

享保13年以降、将軍社参時等の休息所には沿道にあった竜造寺(りゅうぞうじ)が用いられた。なお竜造寺はその後明治元年に近隣別所に移転している。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、大沢宿の本陣は1軒、脇本陣1軒が設けられ、旅籠が41軒あり、宿内の家数は43軒、人口は278人であった。

現在、その痕跡は見当たらないようです。

(10:25)「大沢小学校入口」から再び杉並木が始まります。

杉並木保護のため、車道は右に迂回しています。

ここから「普通地域」から「保護地域」に入ります。

(10:32)車両の排ガスや振動から日光杉並木を守るため 車両通行止

この道も「国道119号線」。ただし、杉の落ち葉や小枝が散乱し、濡れた道なので足下には注意!

(10:43)しばらく進むと、「特別史跡 特別天然記念物 日光杉並木街道の一里塚(水無一里塚)」。左右に残されています。

日本橋から32里目。通常、塚の上には榎などが植えられますが、ここでは杉が植えられています。(31里目の一里塚は上小池町・新渡神社付近にあったらしいが不明)

(10:49)しばらく進むと、杉並木も終わり、「水無」という集落に向かいます。出口付近に祠と何体かの石仏。

再び車道沿いに歩きます。

再び車道沿いに歩きます。またすぐ杉並木になります。車道を避けて右手の方に。

(10:57)水田が広がります。

(10:57)水田が広がります。(11:14)「甚五郎せんべい」の手前で、再び国道と分かれて右の並木道へ入ります。

この杉並木には日光杉並木オーナーが記されたプレートがくくりつけられています。企業名や個人の名前も。

杉並木オーナー制度とは?

並木杉の樹勢回復のための保護事業を行っていくためには、多額の費用が必要です。

そこで栃木県では、平成8年秋から多くの方々と力を合わせて杉並木を守る「日光杉並木オーナー制度」をスタートさせました。

杉並木保護に賛同された皆様に並木杉1本につき1千万円でオーナーになっていただき、その代金を栃木県が日光杉並木街道保護基金で運用し、 その運用益で杉並木の樹勢回復事業を実施するという制度です。

オーナー杉については、日光杉並木保護財団と東照宮が、日常の管理をいたします。

並木杉は文化財であるため、枯れた場合などを除き杉の伐採はできませんが、解約したい場合は栃木県がいつでも同額で買い戻しいたします。

また、オーナー制度とは別に、日光杉並木街道保護基金に対する寄附金も受け付けています。

まもなく、車も来ない静かな杉並木道(「特別保護地域」)も終わり、「下森友交差点」に向かいます。

進む方向からの一方通行なので、一安心。

車もほとんど来ないようです。

車もほとんど来ないようです。(11:50)途中、左手にあるのが「さくらすぎ」。杉の幹の途中から桜の木が生えてきてかなり太い幹になっています。

(11:55)しばらく行くと、右手に「七本桜一里塚」があります。日本橋から33里目。ちょっと上がったところに根元が腐って大きな空洞できた杉があります。大人が4人位入れるところから「並木ホテル」と呼ばれています。

(12:01)その先の信号は「七本桜交差点」。左の通りが「国道119号線」。

そのまま一方通行路を進みます。日光・今市方面から来る車も増えてきます。

少し進んで、東武日光線のガードをくぐります。

(12:16)「小倉歩道橋」を渡ると、まもなく杉並木から今市の町に入ります。

今市宿

日光街道の20番目の宿場。現在の栃木県日光市今市。

もと今村と呼ばれていたが宿駅となって住民が宿に集まって活況を呈し、定市が開かれるようになったことから今市宿となったと云われている。この宿は一街道の単なる一地方宿ではなく、日光街道のほか、壬生道、会津西街道、日光北街道などが集まる交通の要衝に立地する宿駅であった。

日光例幣使街道と日光街道の追分には地蔵堂がある。ここに安置されているのは像高2メートルの石造地蔵菩薩坐像である。もと空海(弘法大師)が大谷川含満ヶ淵の岸辺に建てた石仏と云われ、大水で流されて今市の河原に埋もれていたのをここに堂を建て安置したものと云われている。徳川吉宗が日光参詣した折、この地蔵が白幕で覆われているのを見て、後は白幕で覆わないよう命じ、この地蔵堂の後ろで朝鮮人参を育てさせたという。正確な造像時期は不明だが、室町時代頃の作と推定されている。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、今市宿の本陣は1軒、脇本陣1軒が設けられ、旅籠が21軒あり、宿内の家数は236軒、人口は1,122人であった。

(12:23)「国道119号線」と「国道212号線」(例幣使街道)との合流地点(追分)にあるのが「追分不動尊」。

例幣使街道。

例幣使街道。元和3年(1617)、徳川家康の霊柩が日光山に改葬されましたが、その後、正保3年(1646)から、毎年、京都の朝廷から日光東照宮への幣帛(へいはく)を奉納する勅使(例幣使という)がつかわされました。

例幣使は京都から中山道を下り、倉賀野宿(現高崎市)からは太田、佐野、富田、栃木、合戦場(かっせんば)、金崎を通り日光西街道と合わさる楡木(にれぎ)を経て、日光に至りました。その道筋が「例幣使街道」と呼ばれました。日光付近では杉並木が続きます。

(12:40)

右手には「ニコニコ本陣」。「道の駅」風。

手前には「造り酒屋」。

今市の町の中には伏流水をくみ上げた自然水の水飲み場が設置されています。「いまいちの水」。つい「いまいち」なのかと思ってしまいますが、飲んでみると、おいしい!

日光名物・特産の「たまり漬」等のお店。

「二宮尊徳終焉の地 今市宿」碑。

二宮 尊徳

江戸時代後期の経世家、農政家、思想家。通称は金治郎(きんじろう)であるが、一般には「金次郎」と表記されてしまうことが多い。

また、諱の「尊徳」は正確には「たかのり」と訓むが、有職読みで「そんとく」と訓まれることが多い。

経世済民を目指して報徳思想を唱え、報徳仕法と呼ばれる農村復興政策を指導した。

安政3年(1856年)下野国今市村(現在の栃木県日光市)の報徳役所にて没した。

「明治天皇御小休所」碑。

「明治天皇御小休所」碑。(12:53)しばらく行くと、左手にある「瀧尾神社」のところから右に杉並木が始まります。公園となっています。杉並木も「特別保護地域」。

12:55)公園の中に「朝鮮通信使今市客館跡」があります。

朝鮮通信使今市客館跡

江戸時代に徳川幕府の要請により、朝鮮国王が、信(よしみ)を通わす善隣友好の朝鮮通信使を12回派遣しました。その内、日光には初期の頃に三度訪れております。第一回目は東照宮が現在の社殿に造り替えられた寛永13年(1636)、第二回目は・同20年(1643)、第三回目は明暦元年(1655)

通信使は、東照宮・大猷院でに国王からの進物を贈り、公式行事を行いました。

この三回とも将軍社参並の扱いをうけ、盛大な行列立てとして日光に参詣しており、幕府は通信使のためだけに、此の所に一万金両を掛け、豪華な客館を新築しもてなしました。

その隣には二重連の水車。

杉木立の中を上っていきます。

この付近に日本橋から34番目で、日光街道最後の一里塚が残っているはずですが、見落としました。

(13:09)しばらく進んだ右手奥には茅葺き屋根の建物と手打ち蕎麦「報徳庵」、ここも藁葺き屋根のおうち。落ち着いたお店で、車で次々とお客さんが見えています。ここで食事にすればよかった!

「報徳庵」を過ぎると杉並木が途切れ、石畳道に。

再び杉並木に入ります。

巨大な切り株。七本杉伐痕。

巨大な切り株。七本杉伐痕。7本の杉の根幹が一株となった珍しい大木でしたが、すべて倒木や枯死し、伐り倒されました。

日光彫の工房。

(13:23)戊辰戦争の時の砲弾跡のある杉の木。

附近は明治戊辰の役に官軍が日光に拠る幕府軍を攻撃した際、前哨戦を行った所である。この杉の幹の凹んでいるところは砲弾が当たって破裂したあとである。

ちょっとした家並みと石畳、そして舗装道路と交互に。

集落を抜けると、国道に合流します。ここからはしばらく車の行き来の激しい車道脇の側溝の上を進みます。

振り返って望む。

振り返って望む。左側にはJR日光線の線路。

その先の左手には「常夜燈」や「弘法の霊水(表示)」がありますが、道路を渡るのは危険なので、遠目に望むだけ。

(13:51)杉並木の中で一番大きな杉の木「並木太郎」。並木の中で一番大きな杉であり、周囲5.35㍍樹高58㍍・・・その姿の美しく端正なことより並木太郎と呼ぶにふさわしい名木である。

(14:12)しばらく行くと、「明治天皇七里御小休所」跡。

その先、しばらく進み、「宝殿」交差点で右奥の道を進みます。

その先、しばらく進み、「宝殿」交差点で右奥の道を進みます。(14:28)左手に広くて静かな旧道・杉並木があります。久々の土の道。

(14:31)その道もすぐ終わり、JR線のガードのところで国道に合流、ガードをくぐってから右手の小道を進むと、杉並木の旧道。

「国道119号線」に合流すると、いよいよ最後の「日光杉並木街道」。

「特別史跡 特別天然記念物 日光杉並木街道」

(14:37)右手奥の方に「JR日光駅」。古風で趣のある駅舎。東武日光駅に比べると閑散としていますが・・・。

その先には「東武日光駅」。華やかな駅前通りになり、外国人など大勢の人々の姿が。

ゴールに向かって緩やかな上り道。

右手奥が「東武日光駅」。

右手奥が「東武日光駅」。 ここから神橋までは1,500㍍ほど。そぞろ歩きする外国人の姿が目立つ中、いよいよラストスパート。けっこう疲れがきていますが。

東照宮に向かう広い参道の両側にはお店がずらり。公共施設も街道筋らしい趣の建物に。

ここは日光道中21番目で、道中最後の宿場でもあります。

鉢石宿

もともと鉢石村という村落があったが、元和3年(1617年)に徳川家康を日光山に祀り日光参詣が盛んとなると日光東照宮の門前町として大いに栄えた。現在のJR日光駅の辺りに鉢石宿の木戸があった。当時、入江本陣は御幸町、高野本陣は中鉢石町にあり、参詣者は本陣に投宿して東照宮を参詣した。

天保14年(1843年)の『日光道中宿村大概帳』によれば、鉢石宿の本陣は2軒設けられ、旅籠が19軒、宿内の家数は223軒、人口は985人であった。

(14:48)

「日光消防署」。

「日光消防署」。(14:58)

「日光市日光庁舎」。お城のような雰囲気。

「日光市日光庁舎」。お城のような雰囲気。 「鉢石横町」。

「鉢石横町」。この辺りに「鉢石」という町名の基になった「鉢石」が保存されているはずですが、見逃しました。

「金谷ホテル」下にある物産店。国の有形登録文化財に指定されています。

「日光のおいしい水 磐裂霊水」。

「日光のおいしい水 磐裂霊水」。

板垣退助銅像

(15:06)神橋。

「華厳の滝」から流れ落ちてきた「大谷川」。

「華厳の滝」から流れ落ちてきた「大谷川」。与謝蕪村句碑。

二荒や 紅葉の中の 朱の橋 (ふたあらや もみじのなかの あけのはし)

こうして、約140㎞の旅、終了!

だんだんと日差しが強くなる日々の下、果てしなく延びる直線の国道歩きにはいささか参りました。が、宇都宮宿を過ぎてからの杉並木街道には圧倒されました。宇都宮までは標高もほとんどなく、平らな道筋。その点では歩きやすさが一番でした。

すべて日帰り。それもおおかた午後3時前には終了(午前中で終わりの日もあった! )、というペース。結局、9日間にわたる旅でした。

いよいよ次回は「中山道」を再開。軽井沢から、と思っています。が、はたしていつになるやら・・・。

再び桜並木。

再び桜並木。

「大網町」への分岐点。右奥に「田川」が流れていますが、ここからは見えません。もう少し行ったところで渡ります。

「大網町」への分岐点。右奥に「田川」が流れていますが、ここからは見えません。もう少し行ったところで渡ります。

振り返って望む。

振り返って望む。

」HPより)

」HPより)

より)

より)

踏切の名称も「一里踏切」。

踏切の名称も「一里踏切」。

左に進む道が「日光街道」になります。

左に進む道が「日光街道」になります。

「蓬莱大黒通り」。

「蓬莱大黒通り」。

「宇都宮城址」は右手奥の方になります。

「宇都宮城址」は右手奥の方になります。

「バス停・伝馬町」。

「バス停・伝馬町」。

これから歩む「日光街道」を望む。

これから歩む「日光街道」を望む。

(12:05)「蒲生君平の墓所」桂林寺。

(12:05)「蒲生君平の墓所」桂林寺。

(12:36)そろそろ昼食タイム。さて、と。

(12:36)そろそろ昼食タイム。さて、と。

木陰がたっぷりある遊歩道。

木陰がたっぷりある遊歩道。 左手に「文星芸術大学・短大」。

左手に「文星芸術大学・短大」。

振り返って望む。

振り返って望む。 「弁天橋」。

「弁天橋」。

来た道(南側)を振り返って望む。

来た道(南側)を振り返って望む。

問屋場もこの付近にあったようです。

問屋場もこの付近にあったようです。

下野市役所。

下野市役所。

振り返って望む。

振り返って望む。

(11:06)「東京から91㎞」ポスト。

(11:06)「東京から91㎞」ポスト。

駅前広場には大きな時計台。はてさて?

駅前広場には大きな時計台。はてさて? 」公式HPより。

」公式HPより。

「清水蕎麦屋」。

「清水蕎麦屋」。 「石橋あやめ園」案内板。

「石橋あやめ園」案内板。

「黄金比率の」?

「黄金比率の」?

「星宮神社」。

「星宮神社」。

「雀宮宿」に入ります。

「雀宮宿」に入ります。  (14:20)そろそろバテ気味。「東京から99㎞」ポスト。

(14:20)そろそろバテ気味。「東京から99㎞」ポスト。 ひたすら国道を歩く。

ひたすら国道を歩く。

大森駅前広場にあるもの。

大森駅前広場にあるもの。

この交差点を左に曲がります。と、その右手の角に「道標」。

この交差点を左に曲がります。と、その右手の角に「道標」。

(9:37)「東京から64㎞」ポスト。

(9:37)「東京から64㎞」ポスト。 (9:38)「野木宿入口 この場所に木戸が設置されていた」。

(9:38)「野木宿入口 この場所に木戸が設置されていた」。

「一里塚跡 江戸より17里 塚の上には榎が植えてあった」。

「一里塚跡 江戸より17里 塚の上には榎が植えてあった」。

かつてはこの付近も松並木が続いていました。

かつてはこの付近も松並木が続いていました。 下流方向。

下流方向。

栗林。

栗林。 「馬頭観音」石碑。

「馬頭観音」石碑。 立派な長屋門を持つおうち。

立派な長屋門を持つおうち。 「東京から68㎞」ポスト。

「東京から68㎞」ポスト。 「馬頭観音」石碑。

「馬頭観音」石碑。

(11:03)しばらく進むと、「小山市」に。

(11:03)しばらく進むと、「小山市」に。 「馬頭観音」。この付近には多く見る石碑。

「馬頭観音」。この付近には多く見る石碑。

HPより)

HPより) 「東京から70㎞」ポスト。

「東京から70㎞」ポスト。

(12:09)表示も「宇都宮36㎞ 那須高原92㎞ 福島202㎞」

(12:09)表示も「宇都宮36㎞ 那須高原92㎞ 福島202㎞」

「小川家住宅」。堂々たるおうち。国の登録有形文化財。

「小川家住宅」。堂々たるおうち。国の登録有形文化財。 ↓が「逢いの榎」碑があるところ。残念! 見逃しました。

↓が「逢いの榎」碑があるところ。残念! 見逃しました。 (

( HPより拝借)。

HPより拝借)。

お店に入って3種類を試飲。

お店に入って3種類を試飲。

(13:53)「神鳥谷東」立体交差点。右手に新幹線。

(13:53)「神鳥谷東」立体交差点。右手に新幹線。

奥に煉瓦煙突。

奥に煉瓦煙突。 古河宿のように、電柱のないすっきりした「小山宿通り」。

古河宿のように、電柱のないすっきりした「小山宿通り」。

「日光街道 小山宿 開運のまち」。

「日光街道 小山宿 開運のまち」。

(15:07)「第一奥州街道踏切」。

(15:07)「第一奥州街道踏切」。 (15:16)右手の角に「日本料理 丸治」。

(15:16)右手の角に「日本料理 丸治」。

「一里塚」跡?

「一里塚」跡? 高架は新幹線。

高架は新幹線。

「海道間第二公園」。「海道」は「奥州街道」の古い言い方。

「海道間第二公園」。「海道」は「奥州街道」の古い言い方。

振り返って望む。

振り返って望む。

(16:51)振り返って望む。

(16:51)振り返って望む。 駅前にある動輪のモニュメント。

駅前にある動輪のモニュメント。

吉宗が食べたお弁当の献立

吉宗が食べたお弁当の献立

「宇都宮 59㎞ 小山 29㎞ 古河 15㎞」。

「宇都宮 59㎞ 小山 29㎞ 古河 15㎞」。 桜のシーズンにはさぞかし。

桜のシーズンにはさぞかし。

振り返って望む。

振り返って望む。

「東京まで50㎞」ポスト。全行程の約3分の1になります。

「東京まで50㎞」ポスト。全行程の約3分の1になります。

上流には東武線の鉄橋。

上流には東武線の鉄橋。  この道が旧道。

この道が旧道。

日光街道道しるべ

日光街道道しるべ

東武線の特急電車。

東武線の特急電車。

振り返って望む。左奥に「雷電社」。

振り返って望む。左奥に「雷電社」。

左手の発掘現場。

左手の発掘現場。

↓のところに。そこで、拝借。

↓のところに。そこで、拝借。

橋の真ん中付近で「茨城県古河市」に入ります。橋の長さは670㍍ほど、渡り終えるのに10分近くかかります。

橋の真ん中付近で「茨城県古河市」に入ります。橋の長さは670㍍ほど、渡り終えるのに10分近くかかります。 対岸にあった「中田宿」は「利根川橋」の両側、現在は河川敷に広がっていました。

対岸にあった「中田宿」は「利根川橋」の両側、現在は河川敷に広がっていました。

神社の社務所前の立て札。「日光道中茶屋新田 日本橋17里→ ←日光20里 茶屋松原」

神社の社務所前の立て札。「日光道中茶屋新田 日本橋17里→ ←日光20里 茶屋松原」

この辺りも「カサリーン台風」では大きな被害。よく見ると、表示は2m以上。

この辺りも「カサリーン台風」では大きな被害。よく見ると、表示は2m以上。

両側が小高くなっています。「大堤」という地名も。

両側が小高くなっています。「大堤」という地名も。 鉄塔が建っているところ。

鉄塔が建っているところ。

枕河盆踊歌♪

枕河盆踊歌♪

「御馳走番所 米銀」。その左隣には、「古河藩使者取次所址」の石碑。

「御馳走番所 米銀」。その左隣には、「古河藩使者取次所址」の石碑。

「米銀 銀の蔵」。

「米銀 銀の蔵」。

「袖蔵」。

「袖蔵」。

「石蔵」。

「石蔵」。 「古河八萬石最中」。

「古河八萬石最中」。

「古河」は茨城県です、念のため。

「古河」は茨城県です、念のため。

「日光道中粕壁宿 問屋場跡」

「日光道中粕壁宿 問屋場跡」

中央奥に「最勝院」。

中央奥に「最勝院」。

「東京から37㎞」ポスト。

「東京から37㎞」ポスト。

「東京から40㎞」ポスト。

「東京から40㎞」ポスト。

三本木一里塚

三本木一里塚

古びた「板ガラス」の看板。

古びた「板ガラス」の看板。 「左 久喜方面 右 幸手方面」。

「左 久喜方面 右 幸手方面」。

「宝性院」。

「宝性院」。

1mを越えています。

1mを越えています。

「上高野村道路元標」。「幸手市南公民館」正門脇にあります。

「上高野村道路元標」。「幸手市南公民館」正門脇にあります。

日光道中・日光御成道合流点

日光道中・日光御成道合流点

(

( HPより)

HPより)

軒下まで来ています。

軒下まで来ています。

「らき☆すた」のシール。

「らき☆すた」のシール。

「幸手宿まちなみマップ」。

「幸手宿まちなみマップ」。

交差点近くにある古い商家。

交差点近くにある古い商家。 「舟遊び 綾瀬の月を 領しけり 俳人 高浜虚子」。

「舟遊び 綾瀬の月を 領しけり 俳人 高浜虚子」。

越ヶ谷宿に入ってくると、道沿いに古い家屋が残っています。

越ヶ谷宿に入ってくると、道沿いに古い家屋が残っています。

日用品や荒物を扱う「鍛冶忠商店」。

日用品や荒物を扱う「鍛冶忠商店」。

振り返って望む。

振り返って望む。 南を望む。

南を望む。

中央奥が来た道(旧道)。

中央奥が来た道(旧道)。 「日本橋から30㎞」ポスト。

「日本橋から30㎞」ポスト。

(13:15)「日本橋まで34㎞」ポスト。

(13:15)「日本橋まで34㎞」ポスト。

お店の前の木製ベンチ。「日光道中 粕壁宿」。

お店の前の木製ベンチ。「日光道中 粕壁宿」。

来た道を振り返って望む。

来た道を振り返って望む。

「旧日光街道」(この道路愛称名は公募によって選ばれました・足立区)。看板は「かもん宿診療所」。

「旧日光街道」(この道路愛称名は公募によって選ばれました・足立区)。看板は「かもん宿診療所」。

「高札場」跡。

「高札場」跡。 「一里塚」跡。

「一里塚」跡。

「千住宿問屋場・貫目改所」。

「千住宿問屋場・貫目改所」。

「東へ 水戸佐倉街道」との分岐標。

「東へ 水戸佐倉街道」との分岐標。

荒川土手近くに設置されていた道標。「北 下妻道。北西 日光道中。」

荒川土手近くに設置されていた道標。「北 下妻道。北西 日光道中。」 現・日光街道「9㎞」ポスト。

現・日光街道「9㎞」ポスト。

「旧日光街道」。ここからは北に向かいます。

「旧日光街道」。ここからは北に向かいます。

ここから直線道路で「淵江小学校」の先まで約3㎞続く。

ここから直線道路で「淵江小学校」の先まで約3㎞続く。

一直線に伸びる「旧日光街道」。

一直線に伸びる「旧日光街道」。

(10:24)草加市入り。

(10:24)草加市入り。

「今様草加宿」の大きな標識が目印。

「今様草加宿」の大きな標識が目印。 「草加市役所」前から来た道を振り返って望む。

「草加市役所」前から来た道を振り返って望む。 小さな祠と案内板。「おくのほそ道の風景地 ↑草加松原」。

小さな祠と案内板。「おくのほそ道の風景地 ↑草加松原」。

「元祖源兵衛せんべい」。

「元祖源兵衛せんべい」。

芭蕉像は先ほどの曽良像と相対するかのように江戸方向を向いています。

芭蕉像は先ほどの曽良像と相対するかのように江戸方向を向いています。

「句碑」。「巡礼や草加あたりを帰る雁 (高浜)虚子」。

「句碑」。「巡礼や草加あたりを帰る雁 (高浜)虚子」。 「綾瀬川」。

「綾瀬川」。

「草紅葉 草加煎餅を 干しにけり 秋桜子」

「草紅葉 草加煎餅を 干しにけり 秋桜子」 振り返って望む。

振り返って望む。

「祭(いのり)のまち 日光東町」

「祭(いのり)のまち 日光東町」 「大横町の歴史」

「大横町の歴史」 HPより)

HPより)

弾痕跡も?

弾痕跡も? 砲弾打込杉

砲弾打込杉

杉並木を振り返って望む。

杉並木を振り返って望む。

カーブで見通しが悪い上に、車のスピードも速く冷や冷やもの。

カーブで見通しが悪い上に、車のスピードも速く冷や冷やもの。 HPより)

HPより)

こういうつくりの建物が目立ちます。

こういうつくりの建物が目立ちます。

遠景。

遠景。