⑯「

栄湯」。葛飾区高砂8-15-12

今回は、高砂、柴又、金町にある銭湯を。

京成高砂駅を北へ徒歩7分。「住吉小学校」の先にあります。行ったときは、すでに自転車がたくさん。今までの中では一番混んでいるようす。

脱衣場と浴室を区切る裸婦の板ガラスは創業当時からのものだそう。浴槽は四角と丸型と二つあって、バブル湯と超音波マッサージ湯の2種類。

ここの特徴は、男女の境にカーテン付きのシャワーボックスがあること。カーテン付きは他にはなくて、ユニーク。

背景は、大きな竹林。写真なのか、バック一面に。

脱衣場の天井を見上げると洋館のような雰囲気。

アットホームな印象で、お客さんも10人以上。それぞれ顔なじみのようで、お互いに挨拶を交わし、背中を流し合っています。こういう光景は、はじめて見ました。

TVを見ながら、湯上り後もゆっくりくつろげます。見かけない当方にもきさくに声をかけてきます。「いやあ、体重が増えちゃってさ、・・・」。

ただ、自転車だと距離の割には、高砂駅付近は、行きも帰りも大変。狭い道ばかりの上、自動車が頻繁に通り抜け、歩行者もたくさん。

「高砂駅」構内東にある踏切が、朝夕はどうしようもないまったくの「開かずの踏切」。車は、それを迂回するため、近くの京成線のガードをくぐることに。そこで、狭い路地に押し寄せる。右に左に直進にとけっこう車が通る。歩行者や自転車に乗った人は、恐いくらいの感じ。

「早く高砂駅周辺を高架化にしてもらいたい」という地元の方の思いをひしひしと感じます。

⑰「

興和浴場」。葛飾区鎌倉4-17-14

高砂から「佐倉街道」を京成ドライビングスクール、「桜道中学校」前と進み、北総線「新柴又駅」を過ぎたあたりを右折してすぐ。

昭和42年頃創業、とのこと。平成13年から現在の店主が切り盛りする、という。ここも常連さんが多いのか、けっこうな入り。先客は15人ほど。

「いらっしゃいませ」との音声に驚きつつ、のれんをくぐります。

下足箱のカギがロッカーのカギを兼ねているとのこと。こういうやり方は初めてです。

風呂は深い風呂と浅い風呂。浅風呂には寝湯とジェット、それぞれ2つずつ。譲り合いの精神が大事です。サウナがあり、無料。

背景は富士山。頂が男湯女湯を隔てるしきいの位置にあります。かの有名な中島さんの作画、とか。なかなかここの富士山も見事です。

座る台が濃い緑色で年季が入っていて、小さく、低い。これまでで、一番低く、小さい。そのまま直接あぐらで座った方がいいかな、と一瞬思ったほど。そういうわけにもいかず、何とか座って身体を洗います。

帰りも「ありがとうございました」の声に送られて出ます。

その後、近所の床屋さんでそんな話をしたら、この銭湯近くに住んでいる方らしく、「そうなんですよ、昔、20年くらい前、よく子供を連れて行きました、懐かしいですね、今も変わらないんですね、濃い緑で低くて、・・・」。話が盛り上がりました。

⑱「

金町湯」。葛飾区金町5-14-9

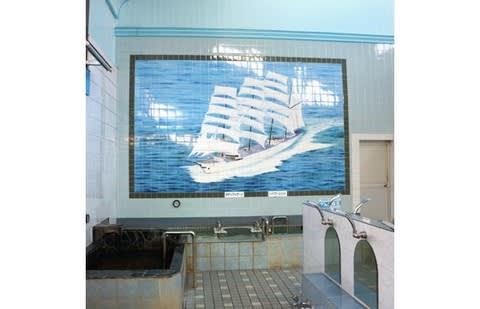

「水戸街道(国道6号線)」・「金町消防署」の先を左折し、商店街の先、JRのガードが見えると、その手前にあります。正面は、立派な「千鳥破風」。昭和18年創業、とのことで、76年の歴史を刻んでいます。今の建物は32年に建替え、現在は3代目が切り盛りしている、と。番台式なので、女湯には5年ほど前に仕切りがつけられました。男湯にはここも中島さんによって今年5月に新しく描かれたばかりの富士山が見事。

「

麦飯石」を使用したお風呂。四角と丸い浴槽二つとシャワー二基、スチームサウナの設備が並んでいます。それぞれ小ぶりなので、3,4人入ればいっぱい。ここも先客が12,3人ほどで、子供連れも。今回紹介の銭湯は三箇所ともお客さんが多く感じます。地元に密着した銭湯です。

浴室の天井も高く、天井を見上げながら、そして素晴らしい富士山を愛でながら、のびのびとお湯に入ることができます。

昔ながらのマッサージチェアに、庭木がほどよく植わった気持ち良い縁側があります。

◎麦飯石(ばくはんせき)の歴史

◎麦飯石(ばくはんせき)の歴史

麦飯石は、古来から漢方薬として用いられ、明代の李時珍(1518〜93)が編さんした「本草網目」(1596)には上位の薬石として、その薬性が甘く毒なく各種皮膚病が治癒出来ると書かれています。

麦飯石は火成岩の中の半深成岩に属す石英斑岩の一種で、特殊な風化作用を受けていることが特徴です。淡い黄褐色の石基の中に、白い長石と、灰色の石英の結晶がちりばめられています。 その見かけが麦飯(むぎめし)むすびに似ていることから「麦飯石」(ばくはんせき)と呼ばれるようになりました。

炭酸化作用(炭酸が鉱物を溶解する化学反応)を受けており、鉱物の溶出により多孔質を形成しています。この「多孔質構造」がミネラルの溶出、吸着作用などと深く関係しています。

国内では岐阜県加茂郡白川町黒川が唯一の産地です。

◎麦飯石(ばくはんせき)の特徴・効能・効果

・吸着力

麦飯石の主成分が、無水化ケイ酸と酸化アルミである事と、多孔性(粒径0.5〜1.5mmで約83,000個/平方センチメートル)で表面積が大変広くなっているために、吸着作用やイオン交換作用が強く働きます。水に作用させるとその働きは素晴らしく、水中のカルキ(遊離塩素)や有害物質のシアン、水銀、カドミウムや、大腸菌等の雑菌などの汚染物質を吸着分解する結果、水を浄化します。

・ミネラルの放出

ミネラルは、人体に不可欠な五大栄養素のひとつです。麦飯石を飲料水に投入することにより、カルシウム、鉄、ナトリウム、カリウムなどの40種類以上のミネラルを水中に溶出するので、水が美味しくなり、体内のミネラル補給も容易です。

・水質調整

麦飯石ph実験結果によりますと、アルカリ水も酸性水も中性に近づける働きがあります。

・水中に酸素を供給する

麦飯石は、水中の酸素を吸収しやすい形にするため、酸素の豊富な水を作り出します。飲めば人体にも良く、鳥や魚の飼育用としても大変良い結果が出ています。

・分解作用

麦飯石は、水中のカルキ(塩素)を吸着分解し、カルキの少ない水を作り出します。

◎美濃白川の麦飯石(ばくはんせき)

・・・麦飯石は100m掘る場所が変われば石質が変わるため、美濃白川麦飯石株式会社では、その都度専門機関による石質分析を行っています。

岐阜県の3分の1を占める飛騨流紋岩

麦飯石の誕生は5〜7千万年前だと云われています。日本列島は2千3百万年まではアジア大陸の一部だったと云われています。その後大きな割れ目が生じ、 それが日本海となり、大陸と離された列島となりました。従って古い時代の花崗岩はプレートに乗ってどこからかやってきたものです。日本列島には多くの花崗 岩類の分布が見られますが、麦飯石のように自然の炭酸化作用を受けている場合はほとんどありません。

茶色の部分に濃飛流紋岩が分布し、赤色の部分に火成岩・石英斑岩・花崗岩が分布しています。また麦飯石層はこの流紋岩を貫き形成されているということが大きな特徴です。

美濃白川の麦飯石が同定された経緯

石薬の研究家であった益富壽之助博士によって,岐阜県加茂郡白川町黒川産の炭酸化作用を受けた花崗斑岩が「麦飯石」と同定されました。

石薬研究家であった益富壽之助博士は、岐阜県加茂郡白川町黒川産の炭酸化作用を受けた花崗斑岩を麦飯石と同定し、おいしい水をつくる石として推奨されていました、益富博士が同定された白川町黒川の花崗斑岩という岩石は、花崗岩や花崗閃緑岩と同じような成分を持つ半深成岩の一種です。長石(カリ長石及び斜長石)・石英・雲母などからなる斑状の岩石で、大きな長石・石英の斑晶と、その間を埋める細粒の長石・石英・雲母などの石基から出来ています。白川町黒川の 花崗斑岩は、岐阜県中部に広く分布する飛騨流紋岩(中生代白亜後期に噴出した火山岩類)を貫く岩脈・小岩体で産出しています。花崗岩は岐阜県のみならず日本各地によく見られ、特に珍しい岩石ではありません。しかし白川町黒川の花崗斑岩には、他所の花崗斑岩とは異なった大きな特徴があります。それは岩石全体 が炭酸化作用を受け、斑晶の長石や石基の一部が方解石(炭酸カルシュウム)に置き換わっているということです。

このような炭酸化作用のを受けた花崗斑岩には、新鮮な部分で炭酸カルシュウム溶出の効果、それに加え、風化した部分では炭酸カルシウムの溶出によってできた多孔質の空隙による吸着効果があり、全体としてたいへんバランスのとれたおいしい水が作られます。

(この項、「

」HPより)

今回の銭湯は、いずれも昔ながらの趣を感じる銭湯で、お客さんも多く、アットホームな雰囲気がすばらしい、まさに下町のお風呂屋さんでした。

ところで、実は「金町湯」以北には銭湯が一軒もありません。常磐線以北、水元地域にはないのです。家風呂のない方はどうしているのでしょうか?

他人事ながら気になることです。

無断転載、ご容赦を。

無断転載、ご容赦を。

「江戸で最初に銭湯を作った人物とは?」

「江戸で最初に銭湯を作った人物とは?」

「

「 Tシャツ。

Tシャツ。

葛飾区堀切6-33-5

葛飾区堀切6-33-5

」HPより)

」HPより)

清水崑さんの絵柄。

清水崑さんの絵柄。 小嶋功さんの絵柄。

小嶋功さんの絵柄。 」HPより)

」HPより) ㉑「日の出湯」葛飾区西亀有4-16-14

㉑「日の出湯」葛飾区西亀有4-16-14

」HPより)

」HPより)

2010年代のようす。上が「亀有日立」跡(一部)。「中川下水処理場」一帯。

2010年代のようす。上が「亀有日立」跡(一部)。「中川下水処理場」一帯。

⑰「興和浴場」。葛飾区鎌倉4-17-14

⑰「興和浴場」。葛飾区鎌倉4-17-14

⑱「金町湯」。葛飾区金町5-14-9

⑱「金町湯」。葛飾区金町5-14-9

」HPより)

」HPより)

⑭「富士の湯」。葛飾区堀切4-58-26

⑭「富士の湯」。葛飾区堀切4-58-26

」HPより)

」HPより) ⑮「日の出湯」。葛飾区堀切1-15-7

⑮「日の出湯」。葛飾区堀切1-15-7

」HPより)

」HPより)

「富の湯」。葛飾区立石2-19-6

「富の湯」。葛飾区立石2-19-6 安藤広重「箱根湖水図」。

安藤広重「箱根湖水図」。

「喜久の湯」。葛飾区東立石2-21-16

「喜久の湯」。葛飾区東立石2-21-16

」HPより)

」HPより)

「寿湯」。葛飾区東四つ木4-19-14

「寿湯」。葛飾区東四つ木4-19-14

「アクアガーデン栄湯」。葛飾区東四つ木3-45-7

「アクアガーデン栄湯」。葛飾区東四つ木3-45-7

「さつき湯」葛飾区東堀切3-27-9

「さつき湯」葛飾区東堀切3-27-9

「末広湯」。葛飾区宝町1-2-30

「末広湯」。葛飾区宝町1-2-30 」HPより。

」HPより。

「葛飾区くつろぎ入浴証」。

「葛飾区くつろぎ入浴証」。 」HPを頼りに。

」HPを頼りに。 「富士の湯」。葛飾区亀有2-5-7

「富士の湯」。葛飾区亀有2-5-7 「成弘湯」。葛飾区立石6-32-19

「成弘湯」。葛飾区立石6-32-19

「アクアドルフィンランド」葛飾区立石7-16-3

「アクアドルフィンランド」葛飾区立石7-16-3 所属の元世界チャンピオン・内藤大助さんの色紙があります。

所属の元世界チャンピオン・内藤大助さんの色紙があります。