朝晩はぐっと冷え込み、少しずつ寒さも極まってきているように思います。

寒は別名「寒中・寒の内」ともいい、武道や芸事の「寒稽古」や「寒中水泳」なども寒に行われます。

今日は、二十四節気の「小寒」。

江戸時代の暦の解説書『暦便覧』では「冬至より一陽起こる故に陰気に逆らふ故、益々冷える也」と説明している。この日から「寒中見舞い」を出し始める。

♪おおさむこさむ

山から小僧が泣いてきた

※この「泣いてきた」の歌詞については、「やってきた」、「飛んできた」など、微妙に異なる歌われ方が存在するようです。

また、お天気用語では、「大寒」、「小寒」は、「だいかん」「しょうかん」と読みます。

関東地方。「小寒」とは裏腹の、暖かく晴れた日が続きます。明日は雨のようですが。

初候 1月5日〜1月9日頃

芹乃栄 せりすなわちさかう

芹が生え始める頃。芹は春の七草のひとつで、冷たい水辺で育ちます。一箇所から競り合って生えていることから、芹(セリ)という名前になりました。

次候 1月10日〜1月14日頃

水泉動 しみずあたたかをふくむ

地中で凍った泉の水が溶け、動き始める頃。まだまだ空気は冷たく、寒い時期ですが、春に向けて少しずつ動き出しています。

雉始雊 きじはじめてなく

雉が鳴き始める頃。雄が雌への求愛のしるしとして「ケーンケーン」と甲高い声で鳴きます。足の裏で震動を敏感に察知することができ、数秒早く地震を知らせることができます。

旬のもの

蝋梅ろうばい

寒さに強く、花の少ない冬に咲く貴重な花です。甘い香りが特徴的で、ろう細工のような花びらと、梅に似ていることから蝋梅という名前になりました。

柊ひいらぎ

葉の鋭いトゲによって、邪気を払う木とされています。しかし、鋭いトゲは老樹になると、トゲをなくし丸い葉になってしまいます。

河豚ふぐ

この時期の河豚は、産卵前で脂がのっています。刺身で食べる場合は「てっさ」と呼ばれ、普通の魚よりも弾力があり噛み切れないため、薄く切り、ポン酢につけて食べるのが一般的です。

野菜

七草粥ななくさがゆ

1月7日は人日の節句で七草粥の日でもあります。お正月のご馳走を食べたあと、この七草のお粥は体に沁みます。ぜひ、七日の朝には七草を刻み、お粥をつくって食しましょう。

(「向島百花園」にて)

(「向島百花園」にて)

『せり・なずな ごぎょう・はこべら・ほとけのざ すずな・すずしろ はるのななくさ』

1月11日(木)は、「鏡開き」。

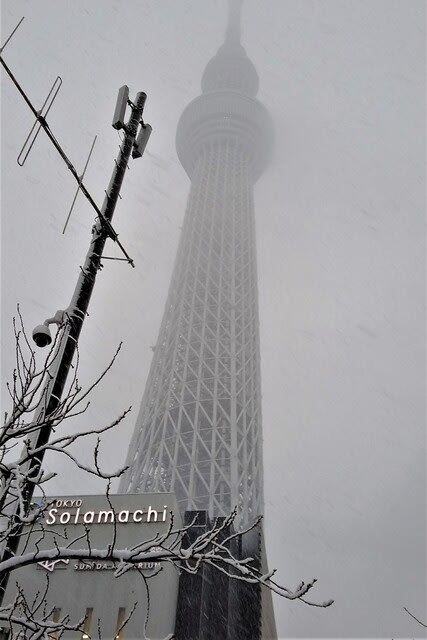

次の写真は、3年前の1月6日。けっこうな雪模様に。

午後4時過ぎの「スカイツリー」のようすをまとめて。

本格的な寒さが今年は? さらに雪は・・・。

東京地方。今日、明日は、雨。しかし、寒中らしい寒さが続かず、火曜以降は、日本海側の雪に対して、乾いた晴れ間が続きそうです。

大学入試、高校入試も始まる時期。受験生にとっても「試練の冬」がやってくる頃になり、・・・とは言うのも以前の話。

今は、前年の10月頃から、指定校推薦、公募などと大学入試の形態も様変わり。

もうすでに行き先が決まっている学生も多いようです。

「試練の冬」は、中学受験を控える小学6年生にこそ当てはまる?

ところで、

※日本の最低気温:1902年(明治35年)1月25日、北海道上川地方旭川市で観測した「-41.0℃」。

※世界の最低気温:2010年(平成22年)8月10日、南極大陸の東部のドームA付近で観測した「-93.2℃」。

※日本の最高気温:2018年7月23日(埼玉県熊谷市)と2020年8月17日(静岡県浜松市)で観測した「41.1℃」。

温暖化の影響も大いにある昨今です。

当方としては「寒仕込み」ということに興味が。そこで、

冬場に造る酒はうまい

日本酒で「寒仕込み」という言葉をよく聞く。「寒造り」とも呼び、冬場の寒い時期に仕込むのが、日本酒伝統の製法である。

なぜ、冬場に仕込むのか?

まずは、原料である米が秋に収穫されることと関係している。米がとれてからでないと、酒造りはできないからだ。

そして、寒い時期だと雑菌が繁殖しにくいこと挙げられる。日本酒の仕込みは、温度管理がとても重要なのだ。低温だと、余計な雑菌の繁殖を抑え、お酒をつくる微生物が、よい働きをしてくれるのである。冬場の低い気温の中で、もろみをゆっくりと時間をかけて発酵させると、きめ細やかで良質な酒に仕上ると言われ、昔は「寒酒」と呼ばれた。

日本酒はそもそも、四季醸造といって、1年中造られるものだった。ただ、暑い時期だと急速に発酵してしまい、発酵途中のもろみが腐ってしまう難点も。

寒仕込みは、江戸時代に最も酒造技術が進んでいたといわれる伊丹(兵庫)で確立されたという。江戸幕府も、寒造り以外の醸造を禁止し、寒仕込みが清酒造りの主流となっていったという。

閑散期の冬場の収入源として、農家が出稼ぎで杜氏になり、日本各地に“杜氏集団”ができるようになっていったのも、寒仕込みと関係している。福岡では「芥屋(けや)杜氏」などが有名で、いまだに冬場限定で酒造りに携わる蔵人がいる。

現代では、空調設備が整った酒蔵では、1年中酒造りをする「四季醸造」が一般化している。冬場が「旬」だった酒が、今や四季を通して、楽しめるようになったのである。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

(いずみ市大原にて)。

(いずみ市大原にて)。

今夜は「寒仕込み」の旨いお酒を飲むことにしましょうか。

次は「大寒」(1月20日)。

※二十四節気は、「立春」から始まり「大寒」で終わります。

(「向島百花園」にて。ただし、11月下旬。)

(「向島百花園」にて。ただし、11月下旬。) (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

近所の公園から。

近所の公園から。  しも利かで、皆々手を引いて鬼に喰はすと威かしてゞも居やう、あゝ可愛さうな事をと聲たてゝも泣きたきを、さしも兩親の機嫌よげなるに言ひ出かねて、烟にまぎらす烟草二三服、空咳こん/\として涙を襦袢の袖にかくしぬ。

しも利かで、皆々手を引いて鬼に喰はすと威かしてゞも居やう、あゝ可愛さうな事をと聲たてゝも泣きたきを、さしも兩親の機嫌よげなるに言ひ出かねて、烟にまぎらす烟草二三服、空咳こん/\として涙を襦袢の袖にかくしぬ。 これまでの五千円札の肖像でした。

これまでの五千円札の肖像でした。

(渋川・白井宿にて)

(渋川・白井宿にて) (荒川・四つ木橋にて)

(荒川・四つ木橋にて)

はぎ。(「向島百花園」にて)

はぎ。(「向島百花園」にて) おはぎ。

おはぎ。  」HP参照)

」HP参照)

(大賀ハス「千葉公園」にて。)

(大賀ハス「千葉公園」にて。)

(「向島百花園」にて)

(「向島百花園」にて) (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

モッコウバラ。

モッコウバラ。

(「向島百花園」にて)

(「向島百花園」にて)

(「同」にて)

(「同」にて)

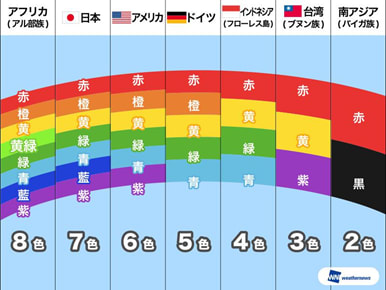

(「ウェザーニュース」より)

(「ウェザーニュース」より)

日曜も仕事なのか、サラリーマンが桜の下で。

日曜も仕事なのか、サラリーマンが桜の下で。

「向島百花園」にて(2024・2)。

「向島百花園」にて(2024・2)。

江戸川・流山付近の土手にて(2022・3)。

江戸川・流山付近の土手にて(2022・3)。

(

( HPより)

HPより)

(1月27日。南房総市にて)

(1月27日。南房総市にて)

「鬼夜叉」(新潟県佐渡市・北雪酒造)

「鬼夜叉」(新潟県佐渡市・北雪酒造) 「向島百花園」。

「向島百花園」。 (「wikipedia」より)

(「wikipedia」より)