JR「金町」と「小岩」(地元的には「新小岩」)を結ぶ「新金(しんかね・しんきん)貨物線」。

この間の都議選でも、候補者の中からは、住民の交通手段として整備せよ、などという主張がありました。もともと複線化の用地は確保されていますが、一日中、交通量が多い「水戸街道」踏切の解消、総武線の混雑UP、貨物運搬との併用、採算性、・・・、解決しなければならない多くの問題を抱えているようです。

久々の晴天。金町~新小岩。そんな路線の「踏切」をたどってみました。その多くは、明治以来の古道の踏切です。

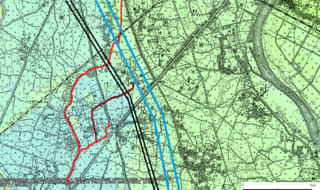

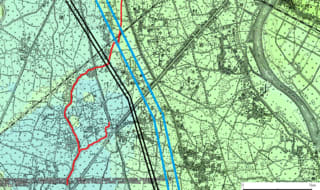

明治13年頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)カギ型にまがった顕著な道が旧水戸街道。現在も「新宿」付近ではそのまま残っている。「水戸街道」から分岐して中央・東南に延びる斜めの道は「帝釈道」。小合溜からの流れが二手に分かれるところは「大堰枠」。

新金貨物線(しんかね/しんきんかもつせん)

東京都江戸川区南小岩七丁目にある小岩駅と東京都葛飾区金町六丁目にある金町駅を結ぶ総武本線の貨物支線。小岩駅 - 金町駅間 8.9km (小岩駅 - 新小岩信号場駅間2.3kmは本線と重複)

明治期及び大正期の国鉄総武本線の東京側の終着駅は両国橋駅(現・両国駅)で、隅田川への架橋がなかなか行われなかった。そのため国鉄の貨物列車は次のような経路で千葉県内外との連絡をはかっていた。

①総武本線亀戸駅/東武亀戸線亀戸駅 -(東武亀戸線)- 曳舟駅 -(東武伊勢崎線)- 東武北千住駅/常磐線北千住駅から隅田川西岸へ。

②千葉県内から輸送されてきた貨物は両国橋駅で荷馬車や船に積み替えて隅田川を渡り、隅田川西岸へ。

総武本線の貨物列車が隅田川を渡れないことは物流にとって非常に不便なことで、千葉県の経済にも影響が大きいため、1920年(大正9年)に総武本線新小岩信号場 - 常磐線金町駅を結ぶ本貨物線 (7.1km) が計画され、1926年(大正15年)7月1日に開通。同時に貨車の入れ換えを取り扱うために新小岩操車場が開業される。この貨物線の開業により、総武本線の貨物列車は本貨物線と常磐線を経由して隅田川西岸へ直通することができるようになった。

その後、両国橋駅止まりだった総武本線は関東大震災の復興計画として中央本線御茶ノ水駅まで延伸することになり、総武本線は隅田川西岸へ伸びることに。ただし、延伸された御茶ノ水 - 両国間は、秋葉原駅の前後が電車列車のみ通過することを前提として急勾配で敷設されたため、その後も貨物列車は新金貨物線経由で運転されていた。

1984年(昭和59年)2月1日の国鉄貨物輸送の大改革によって貨物列車の運行形態が大きく変わったが、本貨物線は総武本線と常磐線の連絡線として、今も一日数本の貨物列車が運行されている。イベント列車の経路としても使われることがある。

全区間が単線。用地は複線分確保されているが、一部は駐車場等に転用されている。

1920年(大正9年)本貨物線が計画。

1926年(大正15年)7月1日 新小岩操車場 - 金町駅間 (7.1km) が開通。新小岩信号場を新小岩操車場に変更。

1928年(昭和3年)7月10日 新小岩操車場を新小岩駅に変更。

1933年(昭和8年)6月12日 新宿駅発のイベント列車として行先不明列車が本貨物線を経由。

1959年頃 新中川掘削工事のため、一部線路の付け替え。

1964年(昭和39年)9月25日 電化。

1968年(昭和43年)6月1日 新小岩駅の貨物取扱・操車場業務が分離され新小岩操駅開業。

1986年(昭和61年)11月1日 新小岩操駅を廃止し新小岩操車場に変更。これに伴い起点を小岩駅に変更。

1987年(昭和62年)3月31日 新小岩操車場を貨物駅に変更し新小岩操駅開業。

1987年(昭和62年)4月1日 国鉄分割民営化により、東日本旅客鉄道が第一種、日本貨物鉄道が第二種鉄道事業者となる。

2011年(平成23年)3月12日 新小岩操駅を新小岩信号場駅に改称。

旅客路線化計画

葛飾区・江戸川区区域は南北を走る公共交通が路線バスしか存在せず、唯一の例外が、南北に走る鉄道である京成金町線しかない。そこで当貨物線を旅客化して南北公共交通手段とする計画が浮上し、検討されている。しかし採算性や設備の問題など、数々の課題が存在し、現在計画は検討中断状態にある。また一部区議会議員が、LRT(「次世代型」の路面電鉄。低床車両を導入)での運行計画などを提唱している。

(以上、「Wikipedia」参照。)

時刻表

列車番号 金町 新小岩 鹿島ス 蘇我 千葉貨 備考

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

97 S65-70 00:27 00:38-04:41 07:15着 東京タ22:15発 コンテナ 日運休

99 S210-258 06:24 06:35-11:13 13:38着 越谷タ05:50発 コンテナ

1091 S65-53 09:39-10:41発 10:52-11:23 --- 11:54-12:23 12:34着 隅田川07:00発 84-*

t8977 DE10 11:52発 --- 12:24着

5971 T64-14 21:30 21:40-22:23 --- 22:58-23:11 23:21着 川崎貨17:20発 新までS210-206

列車番号 金町 新小岩 鹿島ス 蘇我 千葉貨 備考

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

96 S65-70 15:43 14:52-15:31 12:49発 東京タ17:52着 コンテナ 日運休

t8976 DE10 16:32着 --- 15:36発

1092 S65-53 19:30-19:58 18:34-19:20 --- 17:27-17:59 17:15発 隅田川20:14着

98 S210-258 19:59 18:55-19:49 15:53発 越谷タ20:31着

5972 S210-209 22:47 21:03-22:37 --- 19:56-20:23 19:44発 川崎貨01:20着

踏切の数は、全部で15カ所。今回は、金町から新小岩に向かって(この表の下から順番に)、約4キロ。注:表中、「新宿街道」は「新宿新道」の誤り。

貨物線ができる前のようす(明治末から大正初。「今昔マップ」より)。赤い線が後にできた「新金貨物線」。

ところで、→に注目!

「帝釋人車鐵道」と。レールの上を人が引いた車が走る。「金町」~「柴又」。後の京成電鉄へつながる鉄道。

帝釋人車鐵道

以下、www.kk-net.com/~tabuchi/TAISHAKU.htm さんのHPより転載。

明治から大正初めにかけて、現在の東京都葛飾区内の金町-柴又間に人車鉄道が存在した。「帝釈人車軌道」である。

明治32年(1899年)に設立された帝釈人車鉄道株式会社は、同年に当時の日本鉄道(現JR常磐線)金町駅と柴又間を結ぶ約1.2kmに軌間610mmの人車鉄道を建設し同年12月17日に運行を開始した。開業式は株主でもある題経寺で行われた。この人車鉄道は金町駅から題経寺(帝釈天)までの参拝客の輸送が目的であった。なお、同社は明治40年(1907年)に社名を帝釈人車軌道株式会社に改称している。

その後、帝釈人車軌道は明治33年(1900年)に柴又-総武鉄道(現JR総武本線)小岩駅間の延長を特許出願したが、後に出願を取り下げたため実現には至らなかった。

帝釈人車軌道は全線専用軌道で、金町はループ線になっていて人車軌道としては珍しい複線であった。停留所は金町と柴又に置かれ、事務所、改札口、車丁小屋、便所、車庫が施設されていた。

人車(客車)は6人乗りで、長さ6尺幅4尺と長さ4.5尺幅3.8尺の二種類があったらしく、最盛期には人車64輛と保線工事用トロッコ4輛を保有していた。

運賃は、片道5銭、往復9銭(当時、あんパン1個が1銭、牛乳1本が3銭)で、乗車券は金町行きが白、柴又行きが赤、往復が青に色分けされていた。

この軌道では押し夫の事を「車丁」と呼んでいて、通常は一人(強風時は二人)で人車を押していた。

営業報告書が残っている明治37年(1904年)以降を見ると高収益を上げていた。当時としては便利な交通機関として好評で、文人の尾崎紅葉や夏目漱石に愛用され、更に時の内務大臣であった原敬も好んで利用した。

その後、京成電気軌道(現在の京成電鉄の前進)の進出の脅威にさらされた帝釈人車軌道は、明治45年(1912年)4月27日に軌道の特許権を京成電気軌道に譲渡し、この譲渡によって帝釈人車軌道株式会社は同年解散した。

人車軌道を手に入れた京成電気軌道は早速電気への動力変更を出願し併せて京成柴又と人車柴又間を延長し、人車の運行を廃止して大正2年(1913年)に金町まで延長し、同10月21日に電車の運行を開始した。これが現在の京成電鉄金町線の京成金町-柴又間である。

「路線図」。注:佐藤信之氏著「人が汽車を押した頃」より転載

人車の運転のようす。

柴又駅のようす。(いずれも「葛飾区郷土と天文博物館」より)

現在の京成金町線。

現在の柴又駅前。

常磐線の高架(「金町」駅西)。

この付近で本線と分かれ、南西に向かう。

マンションや住宅のすぐ脇を通る。

最初の踏切「新宿道踏切」。

金町方向を望む。

実は、かつてはこの手前(金町寄り)にも踏切(用水路沿いの道路のための)があったはずだが、現在は、線路で行き止まり。

「用水路」跡。この線は、かつてはほとんど田んぼや畑の中を通っていたので、用水路を越えているところが鉄橋またはコンクリート溝として残っている。

向こう側の家並み。マンションとションと住宅の間に用水路(道)が続いている。

水路跡の緑道。「小合溜」→「上下之割用水」(下の割ー現在の江戸川区ーまでつながっていた)→「大堰枠」。ここで、南に向かう「小岩用水」と南西に向かう「東用水」とに分岐していた。それだけではなく、ここには他にも目についただけでも二本の用水路が残っている。(「東用水」は高砂の手前で「東用水」と「西用水」とに分岐していた。)つまり、「大堰枠」は、多くの水路の合流・分岐点。この水路は、中川から流れきた水路で「大堰枠」手前で流れ込んでいた、と思われる。

「第二新宿道踏切」。

「車両通行禁止」の立て札。他にもこうした踏切が2カ所ある。

この二つの踏切は、「新宿町」の北に位置し、かつては「内野」と言われた地域にあり、二本とも明治中期以降の開発で整備され、顕著な道として存在していた。

この付近からほぼ一直線の線路が南に延びていく。

複線のための土地は確保されている。

用水路跡(線路の西側)。

用水路跡(線路の西側)。 線路の両側(東西)は、緑道として整備されているが、線路下はご覧の通り。

線路の両側(東西)は、緑道として整備されているが、線路下はご覧の通り。 振り返ると、用水路跡(緑道)が西へまっすぐ進んでいきます。

振り返ると、用水路跡(緑道)が西へまっすぐ進んでいきます。 そのまま追っていくと不自然なかたちで緑道が狭くなり、車両通行止めに。用水路跡の証拠。

そのまま追っていくと不自然なかたちで緑道が狭くなり、車両通行止めに。用水路跡の証拠。 ネコがお昼寝。○のところ。

ネコがお昼寝。○のところ。 用水路跡。(線路の東側)。住宅地で行き止まり。振り返ると、まっすぐに「大堰枠」の方向へ。

用水路跡。(線路の東側)。住宅地で行き止まり。振り返ると、まっすぐに「大堰枠」の方向へ。 鉄道開通後の地図(地図は、「今昔マップ」さんより転載。以下、同じ)。ちょうど○のところに当たる。

鉄道開通後の地図(地図は、「今昔マップ」さんより転載。以下、同じ)。ちょうど○のところに当たる。 「三重田街道踏切」。「東用水」沿いの道路。整備されて道幅も広く明るい雰囲気の道路に大変化。「三重田街道」のいわれは浅学のため、不明。この道は「大堰枠」から「小合溜」の方向に進み、さらに戸ヶ崎方向にも。その辺りの地名と関連があるか?

「三重田街道踏切」。「東用水」沿いの道路。整備されて道幅も広く明るい雰囲気の道路に大変化。「三重田街道」のいわれは浅学のため、不明。この道は「大堰枠」から「小合溜」の方向に進み、さらに戸ヶ崎方向にも。その辺りの地名と関連があるか? 赤い線が「三重田街道」。○が、後の「新金貨物線」との交差地点。水戸街道の宿場町だった新宿から東北の方向へ進んだ「街道」のようだ。

赤い線が「三重田街道」。○が、後の「新金貨物線」との交差地点。水戸街道の宿場町だった新宿から東北の方向へ進んだ「街道」のようだ。 「東用水」跡でもある。

「東用水」跡でもある。 ほぼ4年前のときの同じ地点。鉄橋が工事中の土砂の中に埋もれています。

ほぼ4年前のときの同じ地点。鉄橋が工事中の土砂の中に埋もれています。 「浜街道踏切」=「水戸街道」。「水戸街道」は、「陸前浜街道」と称されていました。

「浜街道踏切」=「水戸街道」。「水戸街道」は、「陸前浜街道」と称されていました。 踏切脇の水路跡。

踏切脇の水路跡。 補強された橋桁の上に線路。

補強された橋桁の上に線路。 さすがに水は流れていない。

さすがに水は流れていない。 踏切から東を望む。

踏切から東を望む。 踏切から西を望む。正面の奥が「水戸街道(浜街道)」と「柴又街道」との分岐点。

踏切から西を望む。正面の奥が「水戸街道(浜街道)」と「柴又街道」との分岐点。 「帝釈道」の道標。

「帝釈道」の道標。 「柴又踏切」を望む。

「柴又踏切」を望む。 「柴又踏切」。柴又帝釈天への道。現在の「亀有警察署」の脇を通って行く。

「柴又踏切」。柴又帝釈天への道。現在の「亀有警察署」の脇を通って行く。 この脇にも用水路跡。

この脇にも用水路跡。 雑草に覆われていた。

雑草に覆われていた。 振り返って金町方向を望む。

振り返って金町方向を望む。 ○の、上から「三重田街道」「浜街道」「柴又」踏切。

○の、上から「三重田街道」「浜街道」「柴又」踏切。 「新宿新道踏切」。現水戸街道(国道6号線)の踏切(「新宿新道」という呼称に注目)。幹線道路のため、ここの交差、通過(交通渋滞)をどうするかが、大きな課題。「亀有警察署」付近の大がかりな拡幅工事、「中川大橋」付近からの高架工事のからみなど難点が多い。

「新宿新道踏切」。現水戸街道(国道6号線)の踏切(「新宿新道」という呼称に注目)。幹線道路のため、ここの交差、通過(交通渋滞)をどうするかが、大きな課題。「亀有警察署」付近の大がかりな拡幅工事、「中川大橋」付近からの高架工事のからみなど難点が多い。 撮影時には少し交通量は少なめだったが。

撮影時には少し交通量は少なめだったが。 午後1時40分頃、水戸街道の踏切(新宿新道踏切)を電気機関車1両が通過。長い渋滞が生じた水戸街道上り。渋滞の先が踏切の赤信号。(後日に撮影したもの)

午後1時40分頃、水戸街道の踏切(新宿新道踏切)を電気機関車1両が通過。長い渋滞が生じた水戸街道上り。渋滞の先が踏切の赤信号。(後日に撮影したもの)

用水路跡(線路の西側)。

用水路跡(線路の西側)。 線路の両側(東西)は、緑道として整備されているが、線路下はご覧の通り。

線路の両側(東西)は、緑道として整備されているが、線路下はご覧の通り。 振り返ると、用水路跡(緑道)が西へまっすぐ進んでいきます。

振り返ると、用水路跡(緑道)が西へまっすぐ進んでいきます。 そのまま追っていくと不自然なかたちで緑道が狭くなり、車両通行止めに。用水路跡の証拠。

そのまま追っていくと不自然なかたちで緑道が狭くなり、車両通行止めに。用水路跡の証拠。 ネコがお昼寝。○のところ。

ネコがお昼寝。○のところ。 用水路跡。(線路の東側)。住宅地で行き止まり。振り返ると、まっすぐに「大堰枠」の方向へ。

用水路跡。(線路の東側)。住宅地で行き止まり。振り返ると、まっすぐに「大堰枠」の方向へ。 鉄道開通後の地図(地図は、「今昔マップ」さんより転載。以下、同じ)。ちょうど○のところに当たる。

鉄道開通後の地図(地図は、「今昔マップ」さんより転載。以下、同じ)。ちょうど○のところに当たる。 「三重田街道踏切」。「東用水」沿いの道路。整備されて道幅も広く明るい雰囲気の道路に大変化。「三重田街道」のいわれは浅学のため、不明。この道は「大堰枠」から「小合溜」の方向に進み、さらに戸ヶ崎方向にも。その辺りの地名と関連があるか?

「三重田街道踏切」。「東用水」沿いの道路。整備されて道幅も広く明るい雰囲気の道路に大変化。「三重田街道」のいわれは浅学のため、不明。この道は「大堰枠」から「小合溜」の方向に進み、さらに戸ヶ崎方向にも。その辺りの地名と関連があるか? 赤い線が「三重田街道」。○が、後の「新金貨物線」との交差地点。水戸街道の宿場町だった新宿から東北の方向へ進んだ「街道」のようだ。

赤い線が「三重田街道」。○が、後の「新金貨物線」との交差地点。水戸街道の宿場町だった新宿から東北の方向へ進んだ「街道」のようだ。 「東用水」跡でもある。

「東用水」跡でもある。 ほぼ4年前のときの同じ地点。鉄橋が工事中の土砂の中に埋もれています。

ほぼ4年前のときの同じ地点。鉄橋が工事中の土砂の中に埋もれています。 「浜街道踏切」=「水戸街道」。「水戸街道」は、「陸前浜街道」と称されていました。

「浜街道踏切」=「水戸街道」。「水戸街道」は、「陸前浜街道」と称されていました。 踏切脇の水路跡。

踏切脇の水路跡。 補強された橋桁の上に線路。

補強された橋桁の上に線路。 さすがに水は流れていない。

さすがに水は流れていない。 踏切から東を望む。

踏切から東を望む。 踏切から西を望む。正面の奥が「水戸街道(浜街道)」と「柴又街道」との分岐点。

踏切から西を望む。正面の奥が「水戸街道(浜街道)」と「柴又街道」との分岐点。 「帝釈道」の道標。

「帝釈道」の道標。 「柴又踏切」を望む。

「柴又踏切」を望む。 「柴又踏切」。柴又帝釈天への道。現在の「亀有警察署」の脇を通って行く。

「柴又踏切」。柴又帝釈天への道。現在の「亀有警察署」の脇を通って行く。 この脇にも用水路跡。

この脇にも用水路跡。 雑草に覆われていた。

雑草に覆われていた。 振り返って金町方向を望む。

振り返って金町方向を望む。 ○の、上から「三重田街道」「浜街道」「柴又」踏切。

○の、上から「三重田街道」「浜街道」「柴又」踏切。 「新宿新道踏切」。現水戸街道(国道6号線)の踏切(「新宿新道」という呼称に注目)。幹線道路のため、ここの交差、通過(交通渋滞)をどうするかが、大きな課題。「亀有警察署」付近の大がかりな拡幅工事、「中川大橋」付近からの高架工事のからみなど難点が多い。

「新宿新道踏切」。現水戸街道(国道6号線)の踏切(「新宿新道」という呼称に注目)。幹線道路のため、ここの交差、通過(交通渋滞)をどうするかが、大きな課題。「亀有警察署」付近の大がかりな拡幅工事、「中川大橋」付近からの高架工事のからみなど難点が多い。 撮影時には少し交通量は少なめだったが。

撮影時には少し交通量は少なめだったが。 午後1時40分頃、水戸街道の踏切(新宿新道踏切)を電気機関車1両が通過。長い渋滞が生じた水戸街道上り。渋滞の先が踏切の赤信号。(後日に撮影したもの)

午後1時40分頃、水戸街道の踏切(新宿新道踏切)を電気機関車1両が通過。長い渋滞が生じた水戸街道上り。渋滞の先が踏切の赤信号。(後日に撮影したもの)

明治13年頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)カギ型にまがった顕著な道が旧水戸街道。現在も「新宿」付近ではそのまま残っている。「水戸街道」から分岐して中央・東南に延びる斜めの道は「帝釈道」。小合溜からの流れが二手に分かれるところは「大堰枠」。

明治13年頃のようす。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)カギ型にまがった顕著な道が旧水戸街道。現在も「新宿」付近ではそのまま残っている。「水戸街道」から分岐して中央・東南に延びる斜めの道は「帝釈道」。小合溜からの流れが二手に分かれるところは「大堰枠」。

踏切の数は、全部で15カ所。今回は、金町から新小岩に向かって(この表の下から順番に)、約4キロ。注:表中、「新宿街道」は「新宿新道」の誤り。

踏切の数は、全部で15カ所。今回は、金町から新小岩に向かって(この表の下から順番に)、約4キロ。注:表中、「新宿街道」は「新宿新道」の誤り。 貨物線ができる前のようす(明治末から大正初。「今昔マップ」より)。赤い線が後にできた「新金貨物線」。

貨物線ができる前のようす(明治末から大正初。「今昔マップ」より)。赤い線が後にできた「新金貨物線」。 「路線図」。注:佐藤信之氏著「人が汽車を押した頃」より転載

「路線図」。注:佐藤信之氏著「人が汽車を押した頃」より転載 人車の運転のようす。

人車の運転のようす。 柴又駅のようす。(いずれも「葛飾区郷土と天文博物館」より)

柴又駅のようす。(いずれも「葛飾区郷土と天文博物館」より) 現在の京成金町線。

現在の京成金町線。 現在の柴又駅前。

現在の柴又駅前。 常磐線の高架(「金町」駅西)。

常磐線の高架(「金町」駅西)。 この付近で本線と分かれ、南西に向かう。

この付近で本線と分かれ、南西に向かう。 マンションや住宅のすぐ脇を通る。

マンションや住宅のすぐ脇を通る。 最初の踏切「新宿道踏切」。

最初の踏切「新宿道踏切」。 金町方向を望む。

金町方向を望む。 「用水路」跡。この線は、かつてはほとんど田んぼや畑の中を通っていたので、用水路を越えているところが鉄橋またはコンクリート溝として残っている。

「用水路」跡。この線は、かつてはほとんど田んぼや畑の中を通っていたので、用水路を越えているところが鉄橋またはコンクリート溝として残っている。 向こう側の家並み。マンションとションと住宅の間に用水路(道)が続いている。

向こう側の家並み。マンションとションと住宅の間に用水路(道)が続いている。 水路跡の緑道。「小合溜」→「上下之割用水」(下の割ー現在の江戸川区ーまでつながっていた)→「大堰枠」。ここで、南に向かう「小岩用水」と南西に向かう「東用水」とに分岐していた。それだけではなく、ここには他にも目についただけでも二本の用水路が残っている。(「東用水」は高砂の手前で「東用水」と「西用水」とに分岐していた。)つまり、「大堰枠」は、多くの水路の合流・分岐点。この水路は、中川から流れきた水路で「大堰枠」手前で流れ込んでいた、と思われる。

水路跡の緑道。「小合溜」→「上下之割用水」(下の割ー現在の江戸川区ーまでつながっていた)→「大堰枠」。ここで、南に向かう「小岩用水」と南西に向かう「東用水」とに分岐していた。それだけではなく、ここには他にも目についただけでも二本の用水路が残っている。(「東用水」は高砂の手前で「東用水」と「西用水」とに分岐していた。)つまり、「大堰枠」は、多くの水路の合流・分岐点。この水路は、中川から流れきた水路で「大堰枠」手前で流れ込んでいた、と思われる。 「第二新宿道踏切」。

「第二新宿道踏切」。 「車両通行禁止」の立て札。他にもこうした踏切が2カ所ある。

「車両通行禁止」の立て札。他にもこうした踏切が2カ所ある。 この付近からほぼ一直線の線路が南に延びていく。

この付近からほぼ一直線の線路が南に延びていく。 複線のための土地は確保されている。

複線のための土地は確保されている。

樹木を切り開いて造成した土地のようです。

樹木を切り開いて造成した土地のようです。 一区画が畳二畳分ほど。墓石がないし、小さな穴に埋めるのでけっこうたくさん埋葬できそう。

一区画が畳二畳分ほど。墓石がないし、小さな穴に埋めるのでけっこうたくさん埋葬できそう。  周囲は遠くに山々。赤城山、榛名山、妙義山、・・・。

周囲は遠くに山々。赤城山、榛名山、妙義山、・・・。 一応整地されていますが、雑然としていてどこが歩行者用の通路かも判然としない感じです。

一応整地されていますが、雑然としていてどこが歩行者用の通路かも判然としない感じです。 豊かな緑に覆われることを期待して。機会があったら、草刈りにでもきます。

豊かな緑に覆われることを期待して。機会があったら、草刈りにでもきます。

『GONE WITH THE WIND』。名画の誉れ高い。

『GONE WITH THE WIND』。名画の誉れ高い。

鏡山部屋付近の流れ。

鏡山部屋付近の流れ。 「江戸川区文化センター」付近。こんもりとした木々に覆われた公園。

「江戸川区文化センター」付近。こんもりとした木々に覆われた公園。 「平和橋通り」をはさんでまだまだ南西に延びていく。

「平和橋通り」をはさんでまだまだ南西に延びていく。 菅原橋近くの「小松川境川親水公園」入り口付近。水しぶきを上げて勢いよく流れ落ちている(「新中川」からのもの)。

菅原橋近くの「小松川境川親水公園」入り口付近。水しぶきを上げて勢いよく流れ落ちている(「新中川」からのもの)。 この親水公園の中頃には「森林公園」と名付けられた場所あり(「森林」とは言いがたいですが)。憩いの場所になっています。

この親水公園の中頃には「森林公園」と名付けられた場所あり(「森林」とは言いがたいですが)。憩いの場所になっています。 木製の橋が随所に。

木製の橋が随所に。 案内図。

案内図。 明治中期のようす。赤い線は北からの流れ、青い線は東からの流れ。青い線は細く、赤い線が本流のような感じです。

明治中期のようす。赤い線は北からの流れ、青い線は東からの流れ。青い線は細く、赤い線が本流のような感じです。 この道は、かつての水路跡。

この道は、かつての水路跡。 ほぼ直線。街路樹がめやすになっています。

ほぼ直線。街路樹がめやすになっています。 東北方向。

東北方向。 沿道に樹木を植えるのもそうした水路跡を示しているのでしょうか?

沿道に樹木を植えるのもそうした水路跡を示しているのでしょうか? 茶色の線。

茶色の線。

青い線が「新中川」、黒い線が「環七」。

青い線が「新中川」、黒い線が「環七」。 「東井堀」からの分岐点。「西小岩親水緑道」と命名されています。「新中川」までほぼ直線の静かな遊歩道。水の流れと緑が豊か。

「東井堀」からの分岐点。「西小岩親水緑道」と命名されています。「新中川」までほぼ直線の静かな遊歩道。水の流れと緑が豊か。 「蔵前橋通り」を渡ったところ。

「蔵前橋通り」を渡ったところ。 所々にモニュメント(ブロンズ製)。

所々にモニュメント(ブロンズ製)。 仮橋から工事中の「上一色中橋」を望む。鉄橋はJR総武線。

仮橋から工事中の「上一色中橋」を望む。鉄橋はJR総武線。 ガードをくぐった先。境川に続く水路跡?がくねりながら南西に進む。ただし、カーブのしかたはそれらしいが、道幅が広すぎるのが気になる。もっと細いはずだが・・・。

ガードをくぐった先。境川に続く水路跡?がくねりながら南西に進む。ただし、カーブのしかたはそれらしいが、道幅が広すぎるのが気になる。もっと細いはずだが・・・。 このカーブは水路跡としては、魅力的。

このカーブは水路跡としては、魅力的。 「環七」をくぐる。

「環七」をくぐる。 このあたりは、道路が江戸川区と葛飾区の区界。右が葛飾区、左が江戸川区。

このあたりは、道路が江戸川区と葛飾区の区界。右が葛飾区、左が江戸川区。 振り返ると、右が江戸川区、左が葛飾区。

振り返ると、右が江戸川区、左が葛飾区。 「境川」にちなんだ「さかい湯」。

「境川」にちなんだ「さかい湯」。 右が葛飾区、左が江戸川区。葛飾区側は道路、江戸川区側は整備された緑道が続く。江戸川区の公園事業なのでしょう。

右が葛飾区、左が江戸川区。葛飾区側は道路、江戸川区側は整備された緑道が続く。江戸川区の公園事業なのでしょう。 水量も豊富。せせらぎ公園。自然豊かな散歩道、水遊び。

水量も豊富。せせらぎ公園。自然豊かな散歩道、水遊び。 橋の名もたくさん残されている。「鍵屋橋」。曰くは?

橋の名もたくさん残されている。「鍵屋橋」。曰くは? これから本格的な水の季節。清掃整備が進んでいました。

これから本格的な水の季節。清掃整備が進んでいました。 「鏡山部屋」。

「鏡山部屋」。 (「YOUTUBE」より)

(「YOUTUBE」より) (同)

(同) (同)。右が「柏戸」、左が「大鵬」。

(同)。右が「柏戸」、左が「大鵬」。

「舟木一夫」。能面のような顔立ちと口元の微妙さに何を感じるか。。

「舟木一夫」。能面のような顔立ちと口元の微妙さに何を感じるか。。 江戸の町。中央に江戸城。今も変わらぬ中央に空虚で広大な存在を中心にした東京の「地図」から何を読み取るか。

江戸の町。中央に江戸城。今も変わらぬ中央に空虚で広大な存在を中心にした東京の「地図」から何を読み取るか。