(10:55)「国道16号線」をくぐります。

「国道16号線」は関東エリアの街道歩きではたびたびお目に掛かります。

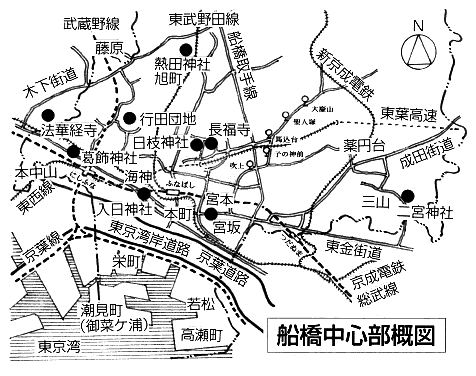

■横浜を起点に町から町へ。関東圏をリング状に結ぶ幹線道路。

現在の国道16号は、全長約331km。横浜市を起点に、八王子市、大宮市、千葉市、木更津市、横須賀市を経て、再び横浜市に至る環状道路になっています。この経路は1962年に、路線指定されました。

都心より半径30km圏を走るこの幹線道路沿いには、国際貿易港やコンビナート、流通センターなどが多く、コンテナ等を積んだ大型車が頻繁に行き交います。その光景からも、国道16号は、わが国の産業の発展を支える象徴的な道路のひとつと言えます。

(

( HPより)

HPより)

木更津、相模原、横田、横須賀と米軍基地(あるいは自衛隊基地)を結ぶ「軍用道路」というイメージが強いのですが。幹線道路だけあって、交通量は半端じゃありません。

なお、東京湾口に海上区間があり、観音崎(神奈川県横須賀市) - 富津岬(千葉県富津市)間は、海上を代替のフェリーで結ばれることにより、環状道路を形成しています。

起点と終点が同じ国道は、全国で二本しかないようです(この場合、横浜)。

もう一本は、「国道302号」=名古屋環状2号線と呼ばれる外環道路で、起点と終点が名古屋市中区。

(10:57)すぐ左手にりっぱな長屋門のあるおうち。

その先にもしゃれた門構えのおうちが。

京成「勝田台」駅・東葉高速鉄道の終点「東葉勝田台」駅が右手に。

雨も激しくなってきて、雨宿りがてら昼食を(11:10)。

あまりなじみのない「東葉高速鉄道」。 「路線図」。

「路線図」。

都心にも通じているようです。

都心にも通じているようです。

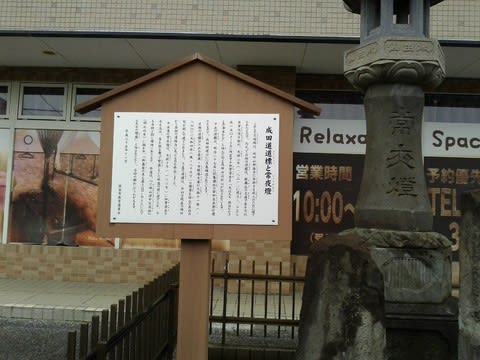

再開。(12:00)しばらく進んだ左手に常夜燈や道標が建っています。

解説板。

成田道道標と常夜燈

これらの石塔群は、成田山新勝寺に参拝する旅人のために建てられたもので、向かって右側の道標は、歌舞伎の名優である七代目市川團十郎が、天保2年(1831)に建立し、ここから北150㍍に所在する加賀清水を「天はちち 地はかかさまの 清水かな」と詠んだ句と成田山への信心が記されています。

中央の道標は、明治27年に信集講社の岩田長兵衛が建てたもので、成田街道沿いに5基確認されています。

左側の道標は江戸の豪商・古帳庵夫妻が天保11年(1840)に大和田原の情景を詠んだ自作の句を刻んで建てられました。3基の道標は、当初は現在の場所から西側の道路角にあったものを移設しました。

中央奥の常夜燈は、文政10年(1827)に加賀清水の水を汲み、茶を振る舞って繁盛していた林屋の前に建てられ、今も当時も同じ場所にあります。林屋は、『三峰山道中図絵』(明治4年)に描かれ、「御贔屓の惠も厚きはやしやと人にたてられ石の燈籠」と詠まれており、当時の賑わいがうかがえます。

《補足》

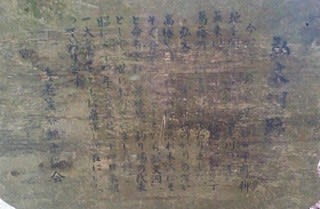

右側の道標

・正)成田山道 是より北へ半丁清水原中有

右)天はちち地はかかさまの清水可那 七代目市川団十郎敬白

中央の道標

・正)成田山 信集構社内 岩田長兵衛

右)大和田□里 いの新田

左)うす井□里 いの新田

左側の道標

・古帳庵・古帳女の句碑

正面)船橋へ四里 成田山五里半

春駒やここも小金の原つつき 江戸小網町 古帳女

立ちとまりたちとまる野や舞雲雀 古帳庵

(この項、「旧成田街道・・・・沿道にある石造道標一覧」HPより)

注:現在の「加賀清水」は、この手前の路地を奥に進んだところにあるようです(「加賀清水公園」)。

市川団十郎と成田

・・・

市川団十郎と成田の関わりは,下総国幡谷村(現成田市)に曽祖父堀越十郎が移り住んだことからと考えられている。十郎は,もと甲斐国武田家の家臣で,のちに相模国小田原城の北条氏康の家臣となった。その後小田原落城(1590(天正18)年)後に幡谷に移り農民となった。その後,十郎の子の重右衛門が継いだが,その長男重蔵は農業を嫌い江戸に出,そこで生まれたのが初代団十郎であるといわれる。

・・・

初代団十郎は12歳で歌舞伎の道に入って以来,見る間に名声を高めていったが,子宝に恵まれなかった。悩みぬいた初代は,父の故郷に近く,以前より信仰していた成田山新勝寺の本尊不動明王に祈願し,1688(元禄元)年,長子九蔵(二代目団十郎)を授かることができた。『新修成田山史』によると,1695(元禄8)年,初代は仏恩に報謝するため不動明王に扮し,その2年後には九蔵に通力坊の役を勤めさせ,父子共演した。この時以後成田屋の屋号を称したとある。その後も代々,不動明王を演じるなど,成田山との縁を深めた。

・・・

七代目は,五代目の孫。10歳で団十郎を襲名し,1811(文化8)年の頃には市川宗家を担う役者となり,翌年には不動明王を演じている。文政年間(1818-1830年)には,成田山境内で奉納芝居を2回,額堂の寄進,朱塗りの三つ組み大盃の寄進などを行なった。1832(天保3)年,八代目に名を襲名させて,自分は海老蔵を名乗った。ところが,1842(天保13)年,天保改革の奢侈禁令に触れ,江戸十里四方追放となり,一時成田山内の延命院に蟄居した。その間,成田の人々に芝居や俳句などを教え,近在を巡り歌や句を残した。その中に,幡谷村を訪れての句もある。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

先に進みます。

桜並木のある「のびのび公園」。

桜並木のある「のびのび公園」。

「上座」という地名が出てきます。 「296」は国道の路線番号。

「296」は国道の路線番号。

(12:25)「ユーカリが丘」となります。

高層マンションやショッピングモールなどが立ち並んでいます。また、モノレールが走っています。

しばらく雨宿り。

(12:42)駅前を過ぎると、道はゆるやかな上り坂に。

竹藪。

よく整えられた樹木のあるおうち。

(12:57)坂道を上がりきった右手に「上座公園」の深い緑。

今度は「手繰川」への急坂を下ります。

前方が開けてきます。 高台に住宅地。

高台に住宅地。

振り返る。

振り返る。

眼下に田園地帯が広がります。小雨に煙る田畑。

(13:09)「手繰川」。

四街道市中央付近の市街地に源を発し北流して「西印旛沼」に合流。

ところで、「手繰」の読みは? です。

です。

急坂を振り返る。

「国道16号線」は関東エリアの街道歩きではたびたびお目に掛かります。

■横浜を起点に町から町へ。関東圏をリング状に結ぶ幹線道路。

現在の国道16号は、全長約331km。横浜市を起点に、八王子市、大宮市、千葉市、木更津市、横須賀市を経て、再び横浜市に至る環状道路になっています。この経路は1962年に、路線指定されました。

都心より半径30km圏を走るこの幹線道路沿いには、国際貿易港やコンビナート、流通センターなどが多く、コンテナ等を積んだ大型車が頻繁に行き交います。その光景からも、国道16号は、わが国の産業の発展を支える象徴的な道路のひとつと言えます。

(

( HPより)

HPより)木更津、相模原、横田、横須賀と米軍基地(あるいは自衛隊基地)を結ぶ「軍用道路」というイメージが強いのですが。幹線道路だけあって、交通量は半端じゃありません。

なお、東京湾口に海上区間があり、観音崎(神奈川県横須賀市) - 富津岬(千葉県富津市)間は、海上を代替のフェリーで結ばれることにより、環状道路を形成しています。

起点と終点が同じ国道は、全国で二本しかないようです(この場合、横浜)。

もう一本は、「国道302号」=名古屋環状2号線と呼ばれる外環道路で、起点と終点が名古屋市中区。

(10:57)すぐ左手にりっぱな長屋門のあるおうち。

その先にもしゃれた門構えのおうちが。

京成「勝田台」駅・東葉高速鉄道の終点「東葉勝田台」駅が右手に。

雨も激しくなってきて、雨宿りがてら昼食を(11:10)。

あまりなじみのない「東葉高速鉄道」。

「路線図」。

「路線図」。 都心にも通じているようです。

都心にも通じているようです。再開。(12:00)しばらく進んだ左手に常夜燈や道標が建っています。

解説板。

成田道道標と常夜燈

これらの石塔群は、成田山新勝寺に参拝する旅人のために建てられたもので、向かって右側の道標は、歌舞伎の名優である七代目市川團十郎が、天保2年(1831)に建立し、ここから北150㍍に所在する加賀清水を「天はちち 地はかかさまの 清水かな」と詠んだ句と成田山への信心が記されています。

中央の道標は、明治27年に信集講社の岩田長兵衛が建てたもので、成田街道沿いに5基確認されています。

左側の道標は江戸の豪商・古帳庵夫妻が天保11年(1840)に大和田原の情景を詠んだ自作の句を刻んで建てられました。3基の道標は、当初は現在の場所から西側の道路角にあったものを移設しました。

中央奥の常夜燈は、文政10年(1827)に加賀清水の水を汲み、茶を振る舞って繁盛していた林屋の前に建てられ、今も当時も同じ場所にあります。林屋は、『三峰山道中図絵』(明治4年)に描かれ、「御贔屓の惠も厚きはやしやと人にたてられ石の燈籠」と詠まれており、当時の賑わいがうかがえます。

《補足》

右側の道標

・正)成田山道 是より北へ半丁清水原中有

右)天はちち地はかかさまの清水可那 七代目市川団十郎敬白

中央の道標

・正)成田山 信集構社内 岩田長兵衛

右)大和田□里 いの新田

左)うす井□里 いの新田

左側の道標

・古帳庵・古帳女の句碑

正面)船橋へ四里 成田山五里半

春駒やここも小金の原つつき 江戸小網町 古帳女

立ちとまりたちとまる野や舞雲雀 古帳庵

(この項、「旧成田街道・・・・沿道にある石造道標一覧」HPより)

注:現在の「加賀清水」は、この手前の路地を奥に進んだところにあるようです(「加賀清水公園」)。

市川団十郎と成田

・・・

市川団十郎と成田の関わりは,下総国幡谷村(現成田市)に曽祖父堀越十郎が移り住んだことからと考えられている。十郎は,もと甲斐国武田家の家臣で,のちに相模国小田原城の北条氏康の家臣となった。その後小田原落城(1590(天正18)年)後に幡谷に移り農民となった。その後,十郎の子の重右衛門が継いだが,その長男重蔵は農業を嫌い江戸に出,そこで生まれたのが初代団十郎であるといわれる。

・・・

初代団十郎は12歳で歌舞伎の道に入って以来,見る間に名声を高めていったが,子宝に恵まれなかった。悩みぬいた初代は,父の故郷に近く,以前より信仰していた成田山新勝寺の本尊不動明王に祈願し,1688(元禄元)年,長子九蔵(二代目団十郎)を授かることができた。『新修成田山史』によると,1695(元禄8)年,初代は仏恩に報謝するため不動明王に扮し,その2年後には九蔵に通力坊の役を勤めさせ,父子共演した。この時以後成田屋の屋号を称したとある。その後も代々,不動明王を演じるなど,成田山との縁を深めた。

・・・

七代目は,五代目の孫。10歳で団十郎を襲名し,1811(文化8)年の頃には市川宗家を担う役者となり,翌年には不動明王を演じている。文政年間(1818-1830年)には,成田山境内で奉納芝居を2回,額堂の寄進,朱塗りの三つ組み大盃の寄進などを行なった。1832(天保3)年,八代目に名を襲名させて,自分は海老蔵を名乗った。ところが,1842(天保13)年,天保改革の奢侈禁令に触れ,江戸十里四方追放となり,一時成田山内の延命院に蟄居した。その間,成田の人々に芝居や俳句などを教え,近在を巡り歌や句を残した。その中に,幡谷村を訪れての句もある。

(この項、「

」HPより)

」HPより)先に進みます。

桜並木のある「のびのび公園」。

桜並木のある「のびのび公園」。「上座」という地名が出てきます。

「296」は国道の路線番号。

「296」は国道の路線番号。(12:25)「ユーカリが丘」となります。

高層マンションやショッピングモールなどが立ち並んでいます。また、モノレールが走っています。

しばらく雨宿り。

(12:42)駅前を過ぎると、道はゆるやかな上り坂に。

竹藪。

よく整えられた樹木のあるおうち。

(12:57)坂道を上がりきった右手に「上座公園」の深い緑。

今度は「手繰川」への急坂を下ります。

前方が開けてきます。

高台に住宅地。

高台に住宅地。 振り返る。

振り返る。 眼下に田園地帯が広がります。小雨に煙る田畑。

(13:09)「手繰川」。

四街道市中央付近の市街地に源を発し北流して「西印旛沼」に合流。

ところで、「手繰」の読みは?

です。

です。急坂を振り返る。

」HPより)

」HPより)

旧本陣が置かれていたのでしょうか?

旧本陣が置かれていたのでしょうか?

整地された土地。

整地された土地。

「時平神社」のある高台を振り返る。

「時平神社」のある高台を振り返る。

(10:51)「新川・大和田排水機場」。

(10:51)「新川・大和田排水機場」。

」HPより)

」HPより)

パン工房。

パン工房。

解説板。

解説板。

」HPより)

」HPより) 「陸上・航空自衛隊習志野駐屯地」「習志野演習場」。

「陸上・航空自衛隊習志野駐屯地」「習志野演習場」。

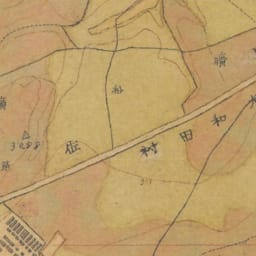

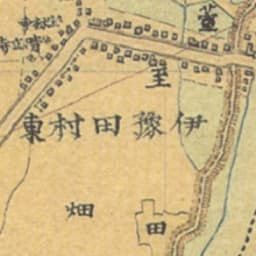

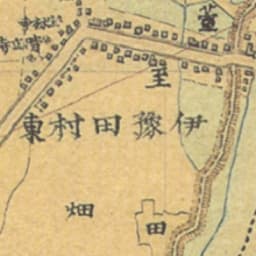

1880年代のようす。現在の自衛隊駐屯地よりも西北に大きく広がっている。

1880年代のようす。現在の自衛隊駐屯地よりも西北に大きく広がっている。

2010年代のようす。右下が現在の自衛隊駐屯地。

2010年代のようす。右下が現在の自衛隊駐屯地。 「星乃珈琲店」。

「星乃珈琲店」。

「解説板」。

「解説板」。

「おたきさん道」。

「おたきさん道」。

(14:11)新京成線踏切を過ぎます。

(14:11)新京成線踏切を過ぎます。

振り返る。

振り返る。

」より。

」より。

千葉県内の古街道一覧。この「佐倉(街)道」は千葉から。

千葉県内の古街道一覧。この「佐倉(街)道」は千葉から。

「明治天皇行在所跡」碑。

「明治天皇行在所跡」碑。 「廣瀬直船堂」。和菓子屋さん。

「廣瀬直船堂」。和菓子屋さん。

向かい側にある「森田呉服店」。

向かい側にある「森田呉服店」。

HPより)

HPより)

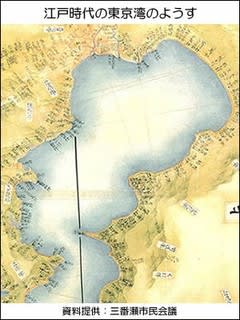

1880年代のようす。浅瀬が広がっています。

1880年代のようす。浅瀬が広がっています。

2010年代のようす。下方が現在の船橋港。高架は「京葉道路」。

2010年代のようす。下方が現在の船橋港。高架は「京葉道路」。

○が現国道との分岐点。↓が旧道。道標がもともとあった位置。

○が現国道との分岐点。↓が旧道。道標がもともとあった位置。

↓が街道。

↓が街道。

(「

(「 」HPより)

」HPより) (13:00)高層ビルが建ち並ぶ繁華街。

(13:00)高層ビルが建ち並ぶ繁華街。

」HPより)

」HPより) 」HPより。

」HPより。

」HPより)

」HPより)

角にある旧家。

角にある旧家。

」HPより)

」HPより)

大きな家が目立つ。

大きな家が目立つ。

久保浩作《まなざし》

久保浩作《まなざし》 」HPより)

」HPより)

さすが港町です。

さすが港町です。

」HPより)

」HPより)

↓が「千葉街道(佐倉街道)」。

↓が「千葉街道(佐倉街道)」。

「解説板」。

「解説板」。

1880年代のようす。渡船場が標示されている。

1880年代のようす。渡船場が標示されている。

2010年代のようす。→が旧道か?

2010年代のようす。→が旧道か?

川面にたくさんの水鳥の姿。

川面にたくさんの水鳥の姿。

左手から来る道が旧道の一部?

左手から来る道が旧道の一部?

」HPより)

」HPより)

かつてのようす。

かつてのようす。 」HPより)

」HPより)

1880年代のようす。水田(かつては海)が広がる。

1880年代のようす。水田(かつては海)が広がる。

2010年代のようす。すっかり都市化しています。

2010年代のようす。すっかり都市化しています。

新宿・「一里塚」バス停の近く。ここから水戸街道と分かれます。この橋は、小合溜からの水路(「東用水」から分岐した小さな流れ)に架かっていた「金阿弥橋」、親柱が残されています。

新宿・「一里塚」バス停の近く。ここから水戸街道と分かれます。この橋は、小合溜からの水路(「東用水」から分岐した小さな流れ)に架かっていた「金阿弥橋」、親柱が残されています。 「道標」(「区民がつくる葛飾百科」より拝借。)安永6(1777)年建立。正面に「左 水戸街道 右 なりたちば寺道」右側面に「さくらミち」と彫られている、らしい。ただし、現在、このあたり、旧水戸街道の道は消滅しています。

「道標」(「区民がつくる葛飾百科」より拝借。)安永6(1777)年建立。正面に「左 水戸街道 右 なりたちば寺道」右側面に「さくらミち」と彫られている、らしい。ただし、現在、このあたり、旧水戸街道の道は消滅しています。 水戸街道を越えて旧道に入ります。一方通行の狭い道で、あまり車は通りません。「追分」を振り返って見たところ。このあたりも、あと何年かすると、大きく変貌した街並みになるでしょう。

水戸街道を越えて旧道に入ります。一方通行の狭い道で、あまり車は通りません。「追分」を振り返って見たところ。このあたりも、あと何年かすると、大きく変貌した街並みになるでしょう。 正面の十字路を左折します。

正面の十字路を左折します。 来た道を望む。

来た道を望む。 明治13年当時の古地図。中央部分。北からの道がカギのように折れて南東に向かっていました。真ん中の細い用水路は小合溜(現水元公園)からの流れ。

明治13年当時の古地図。中央部分。北からの道がカギのように折れて南東に向かっていました。真ん中の細い用水路は小合溜(現水元公園)からの流れ。 区内最古の道標。正面には「是より右ハ下川原村 さくら海道」右面には「これより左ハ下の割への道」左面には年号が彫られている、とのこと。「下川原」は、新宿の小字名。「下の割」は葛西の南の地域、現在の江戸川区をさしています。

区内最古の道標。正面には「是より右ハ下川原村 さくら海道」右面には「これより左ハ下の割への道」左面には年号が彫られている、とのこと。「下川原」は、新宿の小字名。「下の割」は葛西の南の地域、現在の江戸川区をさしています。 左折してすぐ右折して広い通り。貨物線(金町~新小岩)の踏切を越えます。小合溜からの用水路が埋め立てられ、広い舗装道路になっています。大がかりな水道工事中のところも。踏切脇には鉄橋が残っています。

左折してすぐ右折して広い通り。貨物線(金町~新小岩)の踏切を越えます。小合溜からの用水路が埋め立てられ、広い舗装道路になっています。大がかりな水道工事中のところも。踏切脇には鉄橋が残っています。 踏切を渡った南側から望む。

踏切を渡った南側から望む。 高砂駅前の通り(柴又帝釈天への道)との交差点。向かい右の角の建物が街道筋風の店構え。

高砂駅前の通り(柴又帝釈天への道)との交差点。向かい右の角の建物が街道筋風の店構え。 京成線「高砂」駅の北側の道を進み、商店街を越えしばらく行くと、桜の並木に覆われた散策道になります。遠くに歩く生徒の姿は佐倉街道沿いにある「区立桜道中」の生徒、らしい。

京成線「高砂」駅の北側の道を進み、商店街を越えしばらく行くと、桜の並木に覆われた散策道になります。遠くに歩く生徒の姿は佐倉街道沿いにある「区立桜道中」の生徒、らしい。 「親水さくらかいどう」の碑。

「親水さくらかいどう」の碑。 道の脇には小さな流れ。

道の脇には小さな流れ。 しばらくのんびり進むと江戸川の堤防にぶつかり、旧道はここでいったん途切れます。

しばらくのんびり進むと江戸川の堤防にぶつかり、旧道はここでいったん途切れます。 「善兵衛樋」。

「善兵衛樋」。 道標。正徳3(1713)年建立。江戸川区内最古のものだそうです。

道標。正徳3(1713)年建立。江戸川区内最古のものだそうです。 古地図(明治13年)。左上(北西)あたりに「道標」がありました。現在の「岩槻街道」は、江戸川・一里塚から南東は「篠崎街道」。

古地図(明治13年)。左上(北西)あたりに「道標」がありました。現在の「岩槻街道」は、江戸川・一里塚から南東は「篠崎街道」。 江戸川の河川敷に消えた「佐倉道」はこのあたりで再び道の姿を現す。

江戸川の河川敷に消えた「佐倉道」はこのあたりで再び道の姿を現す。 一直線で南下する。周囲には神社仏閣が並んでいる。

一直線で南下する。周囲には神社仏閣が並んでいる。 江戸川駅近くの商店街。お蕎麦屋さんの店先にある「道標」。安永4(1775)年建立。

江戸川駅近くの商店街。お蕎麦屋さんの店先にある「道標」。安永4(1775)年建立。 「伊与田の道標」。伊豫(与)田村はこの地域の旧名。この地を開拓した藤原伊豫にちなんでいる。

「伊与田の道標」。伊豫(与)田村はこの地域の旧名。この地を開拓した藤原伊豫にちなんでいる。 京成線のガードをくぐる。

京成線のガードをくぐる。 正面が元佐倉道(旧千葉街道)。ここで合流して、左(東)に折れると、関所・渡し場。

正面が元佐倉道(旧千葉街道)。ここで合流して、左(東)に折れると、関所・渡し場。 元佐倉道から佐倉道との合流点を望む。

元佐倉道から佐倉道との合流点を望む。 角にある案内板(御番所町跡)。

角にある案内板(御番所町跡)。 この付近が交通の要所であったことを示す道標等の文化財が多く残っている。

この付近が交通の要所であったことを示す道標等の文化財が多く残っている。 突き当たりが江戸川の堤。

突き当たりが江戸川の堤。 佐倉道と元佐倉道の合流点に残る「御番所町の慈恩寺道石造道標」。

佐倉道と元佐倉道の合流点に残る「御番所町の慈恩寺道石造道標」。 角柱。案内板がないと見落としそう。

角柱。案内板がないと見落としそう。 案内板。

案内板。 小岩市川渡しの目印だった「常燈明」。

小岩市川渡しの目印だった「常燈明」。 台石下部。

台石下部。

江戸川の土手から御番所町跡(西方)を望む。

江戸川の土手から御番所町跡(西方)を望む。 対岸の市川市側にある「関所跡」のモニュメント。

対岸の市川市側にある「関所跡」のモニュメント。 立派な説明板。

立派な説明板。 関所跡から対岸の小岩を望む。護岸工事で江戸時代よりも大きな川幅にはなっている。右に見えるのが京成線の鉄橋。河川敷あたりがかつての渡船場なのか。

関所跡から対岸の小岩を望む。護岸工事で江戸時代よりも大きな川幅にはなっている。右に見えるのが京成線の鉄橋。河川敷あたりがかつての渡船場なのか。 市川橋。「千葉街道」。市川橋の西詰付近で南西に折れる「千葉街道」と分かれて西に向かう広い道路は「蔵前橋通り」。歩いて渡るとけっこうな長さ。橋の正面奥に見えるのはスカイツリー(右の方)。

市川橋。「千葉街道」。市川橋の西詰付近で南西に折れる「千葉街道」と分かれて西に向かう広い道路は「蔵前橋通り」。歩いて渡るとけっこうな長さ。橋の正面奥に見えるのはスカイツリー(右の方)。

(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

(「歴史的農業環境閲覧システム」より) 江戸川を渡ると道は南東へ折れる。(「同」より)

江戸川を渡ると道は南東へ折れる。(「同」より) 正面が千葉街道。右(西)から来た道路は「蔵前橋通り」。ここから「千葉街道」となって市川に向かう。「江戸川」交差点。

正面が千葉街道。右(西)から来た道路は「蔵前橋通り」。ここから「千葉街道」となって市川に向かう。「江戸川」交差点。 旧千葉街道沿いの「一里塚」跡。バス停名と篠崎街道(岩槻街道)との交差点名に残っている。

旧千葉街道沿いの「一里塚」跡。バス停名と篠崎街道(岩槻街道)との交差点名に残っている。 「千葉街道」と交差する通りは、「岩槻街道(篠崎街道)」。この道は、岩槻方面へ行徳の塩などを運ぶ道でもあった。「岩槻街道」はそのまま北上し、「善兵衛樋」(「道標」)付近で「佐倉道」と交差して江戸川右岸沿いに北に向かった。古地図で見ると、田んぼの中の広いあぜ道という感じだが。

「千葉街道」と交差する通りは、「岩槻街道(篠崎街道)」。この道は、岩槻方面へ行徳の塩などを運ぶ道でもあった。「岩槻街道」はそのまま北上し、「善兵衛樋」(「道標」)付近で「佐倉道」と交差して江戸川右岸沿いに北に向かった。古地図で見ると、田んぼの中の広いあぜ道という感じだが。

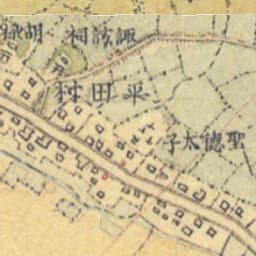

(「同」より)。北小岩付近。中央の道は、「岩槻街道」、右が「佐倉道」。

(「同」より)。北小岩付近。中央の道は、「岩槻街道」、右が「佐倉道」。

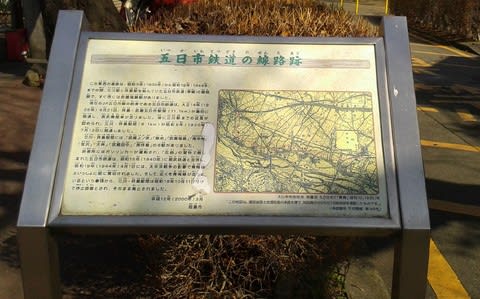

「砂利運搬専用の五日市鉄道拝島支線」跡。

「砂利運搬専用の五日市鉄道拝島支線」跡。 「日光千人同心街道」でもおなじみです。

「日光千人同心街道」でもおなじみです。 「横浜から45㎞」ポスト。

「横浜から45㎞」ポスト。 「国道16号線」。

「国道16号線」。

ゆるやかなカーブ。

ゆるやかなカーブ。

振り返る。

振り返る。

(↓)

(↓) (○)

(○)

来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

「江戸街道」にぶつかります。

「江戸街道」にぶつかります。 「江戸街道」解説板。

「江戸街道」解説板。

振り返る。

振り返る。

解説板。

解説板。

停車場跡?

停車場跡?  振り返る。

振り返る。

この駐車場スペースは廃線跡?

この駐車場スペースは廃線跡?

カーブを過ぎると、遠く前方に奥多摩の山々が見えてきます。

カーブを過ぎると、遠く前方に奥多摩の山々が見えてきます。

これで「青梅街道」以来4度目。上流にさきほどの「青梅線」が。

これで「青梅街道」以来4度目。上流にさきほどの「青梅線」が。

そして「多摩職業能力開発センター」。この付近に「郷地」駅がありました。

そして「多摩職業能力開発センター」。この付近に「郷地」駅がありました。

駅前の「旅館案内」。

駅前の「旅館案内」。

崩壊前のようす。

崩壊前のようす。 」HPより)

」HPより)