遠く正面に見える山は「子持山」。

「日本カーリット 群馬工場」沿いの道に。

「日本カーリット 群馬工場」沿いの道に。

1934年当社のカーリット爆薬の原料工場として、利根川のほとりに設立され、その後、電炉製品・製品・農薬・プラント分野へ発展を遂げ、研究開発センターと密接な関係を保ちながら、工業薬品、農薬薬品、電子材料、研削材の製造を行っています。(同社HPより)

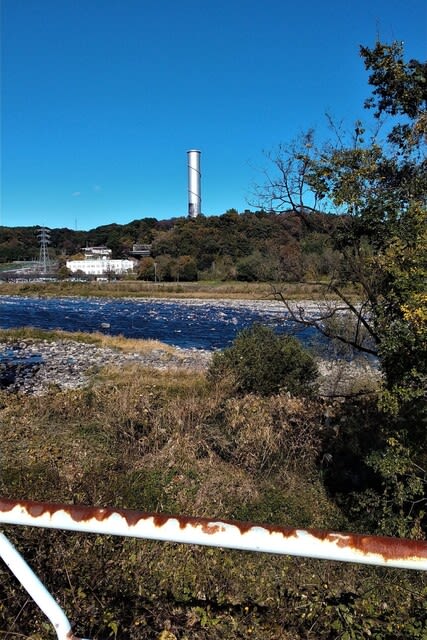

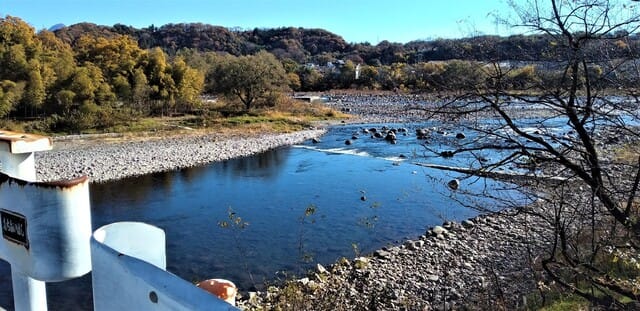

利根川の流れ。

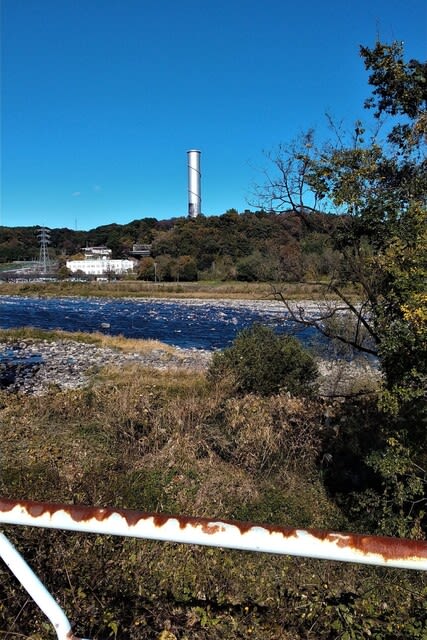

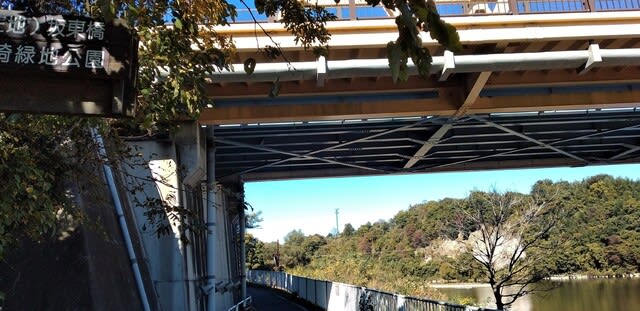

「東京電力リニューアブルパワー 佐久発電所」。

「東京電力リニューアブルパワー 佐久発電所」。

高い筒状の建物は、「サージタンク」。

※「サージタンク」

ダムや水力発電所、ため池に接続される用水路の末端に設けられる大型のタンクである。サージドラム (surge drum) と呼ばれることもある。水圧鉄管。

容量に余裕を持たせたサージタンクの中に一定量の液体を満たしておき、取水施設の何らかの異常によって急激に流量が増えた際や、発電機側のタービンが急停止した際、また、逆に流量が減少した際などに、水力を動力源とするシステムに急激な水圧変化(水撃作用)による悪影響を与えることを避ける効果がある。急激に流量が増えた場合にはサージタンクに水を導き、発電機などに過負荷が掛かることが防止できる。逆に取水量が減少した際にはサージタンク内の水で補うことで発電機の回転数の低下を予防できる。(「Wikipedia」より)

東京電力リニューアブルパワー 佐久発電所

浅野セメント創業者、浅野総一郎氏により開設された発電所で、その名を奥さんの名前「作」さんの雅号「佐久」から採っており発電所名の由来が非常に珍しい発電所。日本で初めて差動型(差動式)サージタンクが設置された。当時世界一の高さのサージタンクであり、建替えられた現在でも御当地のランドマークになっている。

利根川と吾妻川の双方から取水している。利根川では沼田市岩本の綾戸ダムで取水し、渋川市北橘町真壁にある真壁調整池へ一度貯められ、水圧鉄管を通ってサージタンクに導き、山頂から3本の水圧管路に別れて山腹を下って発電所に至る。吾妻川から取水された水は、金井発電所・渋川発電所を通り、利根川と吾妻川合流地点付近でサイフォンを用いて吾妻川・利根川を渡り、水路を経て佐久発電所へ至る。

利根川の水は1号機から3号機までの発電機をフランシス水車で駆動し、吾妻川の水にて4号機の発電機をプロペラ水車で駆動している。発電を終えた水は広瀬桃木用水として放流され、群馬県企画局の各発電所にて再利用されたのちに広瀬川として再度利根川と合流する。

歴史

1925年(大正14年)に浅野財閥の関東水力電気により建設が開始され、1928年(昭和3年)に完成。1938年(昭和13年)には吾妻川からの取水を利用した発電も開始された。関東水力電気の創設者である浅野総一郎の妻「作」の雅号「佐久」を取って佐久発電所と命名された。建設時は東洋一の発電所とも言われ、首都圏への送電の他、利根川対岸には後に浅野総一郎によって建設される浅野カーリット(現在の日本カーリット)、同じく対岸に建設された関東電気精錬(現在の大同特殊鋼) 、関東電化工業への送電も行われた。

関東水力電気から日本発送電・東京電力を経て東京電力リニューアブルパワーに所属しているが、地元では関東水力電気の略称である「関水」(かんすい)がいまだに佐久発電所の別名として使われている。取水堰となる綾戸ダム近郊のバス停にも関水の名前が残る。なお、法人としての関東水力電気は1942年に関連会社と合併し、最終的には日本カーリットに吸収されている。

1985年(昭和60年)から1988年(昭和63年)にかけてサージタンクや発電施設の大規模改修が行われた。改修前のサージタンクはジョンソン作動型と呼ばれ、繭型のタンクを柱で支える独特の形状であった。今日見られる円筒形のサージタンクは二代目のものである。

(この項、「wikipedia」参照)

「関越自動車道」をくぐります。

左手に「榛名山」。

河川敷には「中村緑地公園」、「大崎緑地公園」と続きます。

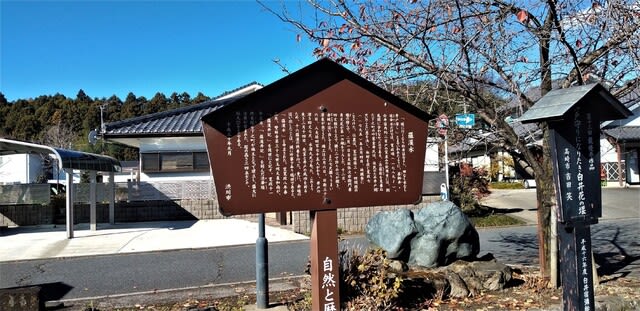

土手下、「渋川市武道館」駐車場脇に。

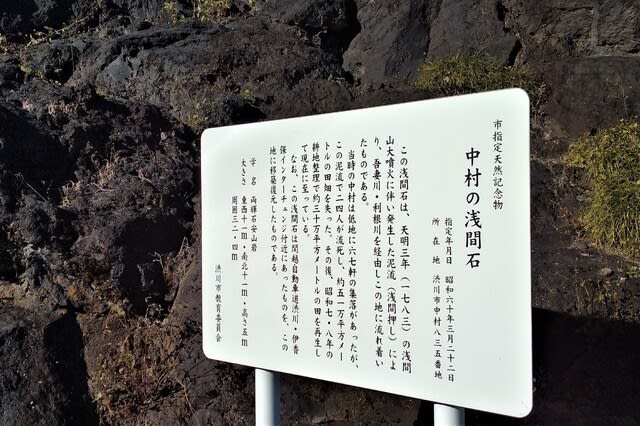

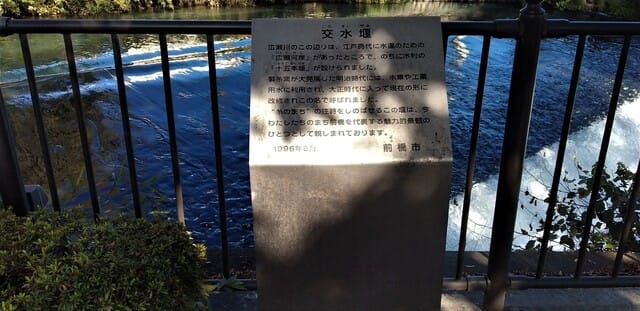

解説板。

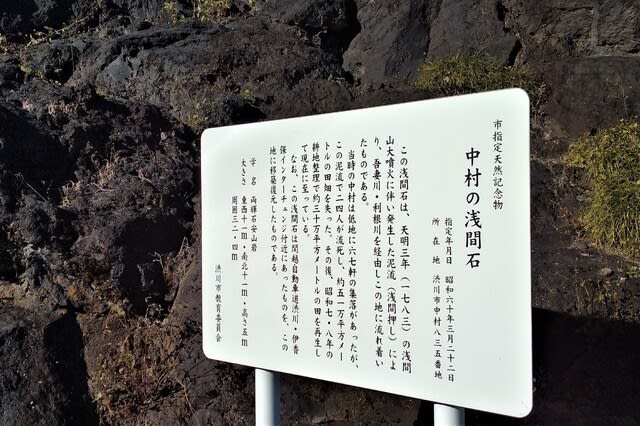

この浅間石は、天明3年(1783)の浅間山大噴火に伴い発生した泥流(浅間押し)により吾妻川・利根川を経由し、この地に流れ着いたものである。

当時の中村は低地に67軒の集落があったが、この泥流で24人が流死し、約51万平方メートルの田畑を失った。その後、昭和7・8年の土地整理で約30万平方メートルの田を再生し、現在に至っている。

なお、この浅間石は関越自動車道渋川・伊香保インターチェンジ付近にあったものを、この地に移築復元したものである。

学名 両輝石安山岩 大きさ 東西11m・南北11m 周囲32.4m

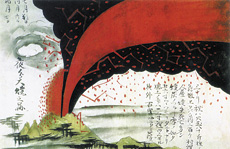

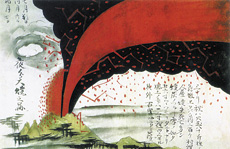

天明3年(1783年)浅間山噴火

天明3年(1783年)、4月から7月初旬(旧暦)まで断続的に活動を続けていた浅間山は、7月8日(旧暦)に大噴火を起こしました。このとき発生した火砕流に嬬恋村(旧鎌原村)では一村152戸が飲み込まれて483名が死亡したほか、群馬県下で1,400名を超す犠牲者を出しました。

天明3年の浅間山噴火は直後に吾妻川水害を発生させ、さらには3年後の天明6年に利根川流域全体に洪水を引き起こしました。

この浅間山噴火による利根川の河床上昇は各地での水害激化の要因となり、利根川治水に重要な影響を及ぼすことになりました。

天明3年の浅間山噴火を描いた「夜分大焼之図」

天明3年の浅間山噴火を描いた「夜分大焼之図」

浅間山の噴火により大量の溶岩と火山灰が噴出し、溶岩流は北側の吾妻川流域へ火砕流となり山腹を流下しました。流下した溶岩は三派に分かれ、一派は東方の分去り茶屋に、もう一派は西方の大笹方面に、残りの一派は他の二派の中央を真直ぐ北流しました。流下した溶岩は、大きな火砕流となって山腹を走り、分去り茶屋に向かったものは、小熊沢川と赤川に流れ込み、旧小宿村・常林寺を経て芦生田集落を埋没させました。また、大笹方面に流下したものは、大前で吾妻川に流れ込みました。そして中央を北流したものは、旧鎌原村を直撃し一村を壊滅させた上で、現在のJR吾妻線万座・鹿沢口駅東側で吾妻川に流下しました。この中央に流下した火砕流が最大のもので、「鎌原火砕流」と呼ばれ、その流下量は1億立方メートルとも推定されています。

浅間山噴火による火砕流の流下により旧鎌原村では一村約100戸が呑まれ、483名が死亡したほか、長野原210名、川島128名、南牧104名など多くの犠牲者を出しました。

また、浅間山噴火は大量の火山灰を広範囲に堆積させました。火山灰は主に東流し、遠くは江戸、銚子にまで達し、特に碓氷峠から倉賀野、新町の間は田畑全て降灰し、その形状すら判別できない状況であったといいます。各地の被害を合わせると、降灰の重みだけで70軒が潰れ、65軒が大破しました。ほぼ関東一円に堆積した火山灰は、農作物の生育にも影響を及ぼし、既に始まっていた天明の大飢饉に拍車をかけ、天明飢饉の進行に決定的役割を持つこととなりました。また、大量に堆積した火山灰は、利根川本川に大量の土砂を流出させた天明3年の水害とともに、天明6年の水害といった二次、三次被害を引き起こす要因ともなりました。

参考文献:「利根川の直轄砂防50年のあゆみ」、「群馬の砂防」

(この項、「 」HPより)

」HPより)

※北斜面を流れ下った溶岩流が「鬼押出溶岩」。「鬼押出し園」に行ったことがありますが、自然の驚異がつくり出した奇景で、迫力がありました。

」HPより)

」HPより)

右手高台に上越自動車道の橋脚が見えます。

右手高台に上越自動車道の橋脚が見えます。 振り返ると、榛名山。

振り返ると、榛名山。

「大根干し」。

「大根干し」。 たわわに実る柚子。

たわわに実る柚子。 ヘイケボタル

ヘイケボタル  (「心にグッグと群馬県」HPより)

(「心にグッグと群馬県」HPより) 」HPより)

」HPより)

「渋川市赤城健康公園」。

「渋川市赤城健康公園」。

「浅田橋」からの利根川(下流)。

「浅田橋」からの利根川(下流)。

赤城山がほんの少し。

赤城山がほんの少し。

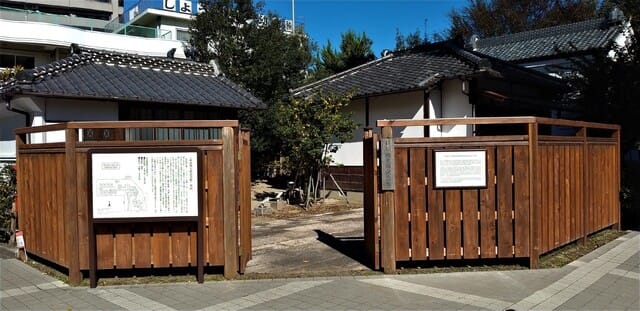

「堯恵の歌碑」。

「堯恵の歌碑」。 「八軒町の井戸」。

「八軒町の井戸」。

「新田町の井戸」。

「新田町の井戸」。 「上之町」。火の見櫓。

「上之町」。火の見櫓。

「萬屋」。

「萬屋」。

種々の商家が軒を連ねていた。

種々の商家が軒を連ねていた。  「炭屋」。

「炭屋」。

「和泉屋」。

「和泉屋」。

延命水の井戸。

延命水の井戸。

日光・江戸道(南面)、ゑちご・くさ津道(西面)、奴満多道(北面)。

日光・江戸道(南面)、ゑちご・くさ津道(西面)、奴満多道(北面)。

」HPより)

」HPより) 「中之坂」へ。武者返しの石が。

「中之坂」へ。武者返しの石が。 醤油屋カフェ。

醤油屋カフェ。 土蔵造りの家並み。

土蔵造りの家並み。 「薬種」。

「薬種」。

上之町の井戸。

上之町の井戸。

「叶屋蔵」。

「叶屋蔵」。 宿内は、南から北へ、下・中・上町と連なっています。

宿内は、南から北へ、下・中・上町と連なっています。

「神明宮」。

「神明宮」。

「大正橋」。

「大正橋」。

「吾妻川公園」(「Wikipedia」より。

「吾妻川公園」(「Wikipedia」より。 「落合橋」から。

「落合橋」から。

「上越線鉄橋」方向。

「上越線鉄橋」方向。 「Wikipedia」で上空から見ると、

「Wikipedia」で上空から見ると、 遠くに「子持山」。

遠くに「子持山」。 ここを左折。

ここを左折。

」HPより)

」HPより)

左は、「関東電化工業 渋川工場」の広大な敷地。

左は、「関東電化工業 渋川工場」の広大な敷地。

正面は、「子持山」。

正面は、「子持山」。 利根川ともここまで。

利根川ともここまで。

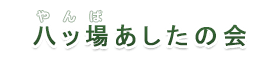

「

「

「日本カーリット 群馬工場」沿いの道に。

「日本カーリット 群馬工場」沿いの道に。

「東京電力リニューアブルパワー 佐久発電所」。

「東京電力リニューアブルパワー 佐久発電所」。

」HPより)

」HPより)

「午王川」。

「午王川」。

○が「利根川自転車道」終点。

○が「利根川自転車道」終点。

坂東大堰の魚道は、取水口と同じ左岸側にあり、坂東橋から階段式の魚道を見下ろすことができました。

坂東大堰の魚道は、取水口と同じ左岸側にあり、坂東橋から階段式の魚道を見下ろすことができました。 坂東橋の下に坂東大堰合口が見えます。

坂東橋の下に坂東大堰合口が見えます。 」HPより)

」HPより) (「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

上流は一段と緑が濃く。

上流は一段と緑が濃く。

「新坂東橋」。奥は、「赤城山」。

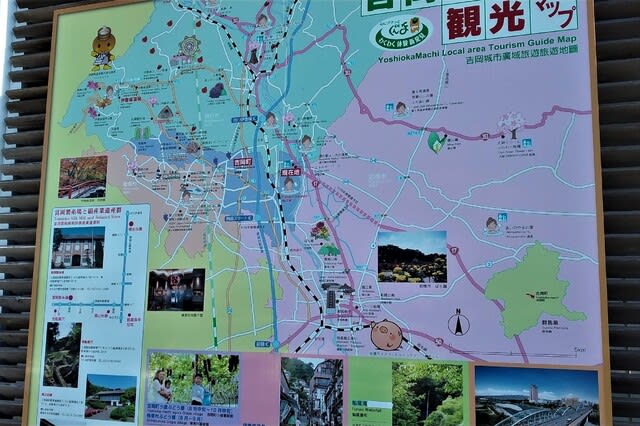

「新坂東橋」。奥は、「赤城山」。 「観光マップ」。

「観光マップ」。 利根川の上でカーブしています。

利根川の上でカーブしています。

「水天宮石祠」。

「水天宮石祠」。 」HPより)

」HPより) 」HPより)

」HPより)

対岸は、ゴルフ場。

対岸は、ゴルフ場。

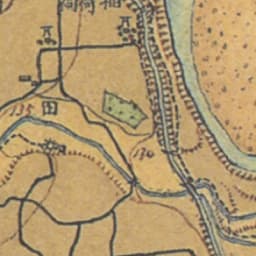

1880年代のようす。掘割が「天狗岩用水」。

1880年代のようす。掘割が「天狗岩用水」。

2010年代のようす。林の中の水路。

2010年代のようす。林の中の水路。

上越線付近。

上越線付近。

対岸は、「ヤマダグリーンドーム前橋」。

対岸は、「ヤマダグリーンドーム前橋」。

見上げると、赤紫の実を付けた木。何という名の木?

見上げると、赤紫の実を付けた木。何という名の木?

「

「 「大渡緑地 河川敷グラウンド」。

「大渡緑地 河川敷グラウンド」。

高台(河岸段丘)の住宅。

高台(河岸段丘)の住宅。  対岸は、「正田醤油スタジアム群馬」。

対岸は、「正田醤油スタジアム群馬」。 釣り人の姿が。

釣り人の姿が。

2010年代のようす。「大渡橋」付近。

2010年代のようす。「大渡橋」付近。

1880年代のようす。橋はない。

1880年代のようす。橋はない。

」HPより)

」HPより)

「絹の橋」。

「絹の橋」。

書斎。

書斎。

「離れ座敷」。

「離れ座敷」。

内部。

内部。