新旧の建物が続く街並み。

バス停「鳥居前」。 赤茶け、字がかすれた標識。

赤茶け、字がかすれた標識。

この路線のバス停は、ほとんどこういう状態。

バス停名のもとになった「玉前神社」が右手奥にあります。

「御菓子司角八本店」。

「御菓子司角八本店」。

千葉一宮の御菓子司角八本店は江戸寛政年間、玉前神社の門前、一宮城の城下として栄えた上総之国一宮に生まれました。

(この項、「同」HPより)

参道には、明治時代に建てられた土蔵造りの蔵をリノベーションしたカフェ「赤七屋」さんがあり、旬の食材のシロップをかけたかき氷と、静岡おでんを主に販売しています。

玉前神社や一宮城跡を見て回るのが、本来。しかし、海岸の方に向かいたいので、ここからいったん上総一ノ宮駅に寄り、休憩します。

右が創作居酒屋「ほしみや」。古民家を改造。

料理は名物・ほしみやメンチを中心に多彩。お酒はワインを中心にご用意しております。

右奥にかつての商家が。宿場や城下町特有のウナギの寝床のような細長い敷地。

奥に煙突。お味噌屋さん?

「一宮酒場 がけっぷち! 」・九十九里の地酒「梅一輪」。

「一宮酒場 がけっぷち! 」・九十九里の地酒「梅一輪」。

梅一輪酒造のお酒造り

千葉県九十九里平野の中央に位置する山武市で醸造業を営む梅一輪酒造は、地酒とは地元のお客様の食生活の一部分として溶け込んでいるお酒であると考えております。つまり、地元のお客様の幸せな食卓に自然と並ぶお酒。それが弊社の考える理想の地酒です。そして、そのお酒の原料米は蔵の地元の千葉県産米で地産地消を具現化していること。また、そのお酒は作り手の思いや、ぬくもりが感じられる高品質な日常酒でなければなりません。すべての梅一輪酒造の日本酒が、この基準を満たしているか、私どもは常に自問自答し続けています。梅一輪酒造の製品がお客様のお食事に、うるおいや安らぎ、そして喜びをほんの少しでもご提供できましたら、それに勝る幸せはございません。

(この項、「梅一輪酒造」HPより)

外房線「上総一ノ宮駅」西口。

駅前のようす。

寂れている印象ですが。

バス停「一宮駅」。

海岸までの本数がないので、歩いていこうか、と。

駅構内。 屋根が素敵な意匠。

屋根が素敵な意匠。

が、風がますます強くなり、ここでゆっくり休憩しているうち、一宮海岸へは別の日に出かけることにします。

庭先に、「バビアナ」という名前の植物が。

庭先に、「バビアナ」という名前の植物が。

」HPより)

」HPより)

右に、小さな祠。

右に、小さな祠。 しかし、1日2便だけ。

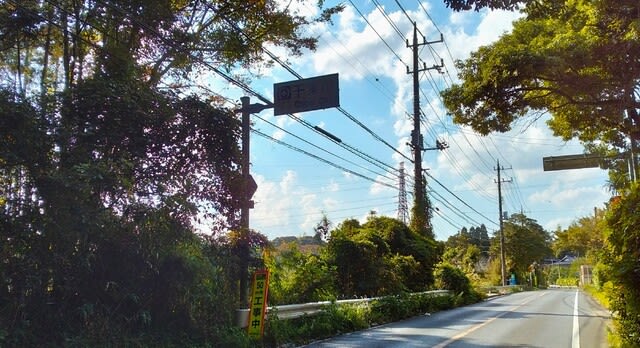

しかし、1日2便だけ。 「宮原」交差点。

「宮原」交差点。

「一宮川」。河口は「長正村」。

「一宮川」。河口は「長正村」。

中央に村章「ち」を図案化した規格型。

中央に村章「ち」を図案化した規格型。

」より)実にめでたい絵柄です。

」より)実にめでたい絵柄です。

「南洲会長生クリニック」。

「南洲会長生クリニック」。

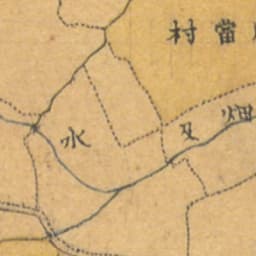

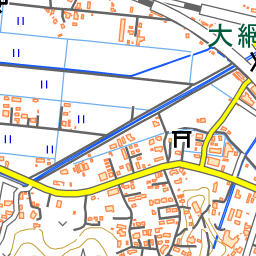

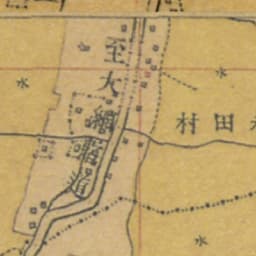

(現在)国道から左に入る道が旧道。

(現在)国道から左に入る道が旧道。

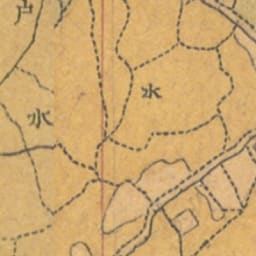

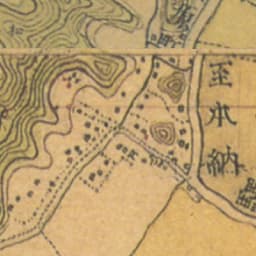

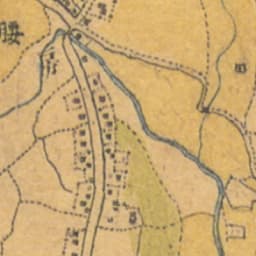

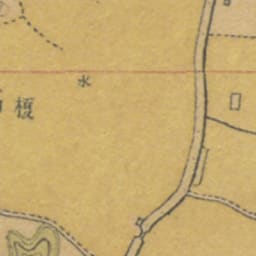

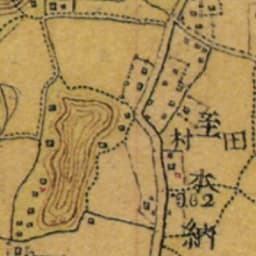

(1880年代)○が現在の分岐点。「藪塚」。

(1880年代)○が現在の分岐点。「藪塚」。

足元には落ち葉が。

足元には落ち葉が。

枯れすすき。

枯れすすき。

初冬の陽光に映えるカエデ。

初冬の陽光に映えるカエデ。

「房総横断道路」。

「房総横断道路」。  村の花「ハマヒルガオ」。

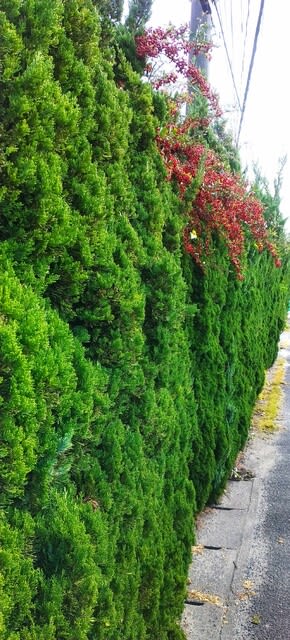

村の花「ハマヒルガオ」。 村の木「ラカンマキ」

村の木「ラカンマキ」 」HPより)

」HPより)

この先、三叉路の右に進む道は、大多喜への道。

この先、三叉路の右に進む道は、大多喜への道。

右手にも田畑が広がる。

右手にも田畑が広がる。

「ECCジュニアスクール」。

「ECCジュニアスクール」。

右にモニュメント。

右にモニュメント。

「国道128号」となっています。

「国道128号」となっています。 野馬の放牧場があったのか?

野馬の放牧場があったのか?

「七夕飾り」のガスタンクが印象的。

「七夕飾り」のガスタンクが印象的。

平日夕方に2本のみ。他は運休!

平日夕方に2本のみ。他は運休!

花の名は?

花の名は?

しばらく住宅地が続く。

しばらく住宅地が続く。

」HPより)

」HPより)

「高師」交差点。

「高師」交差点。

</picture>

</picture>

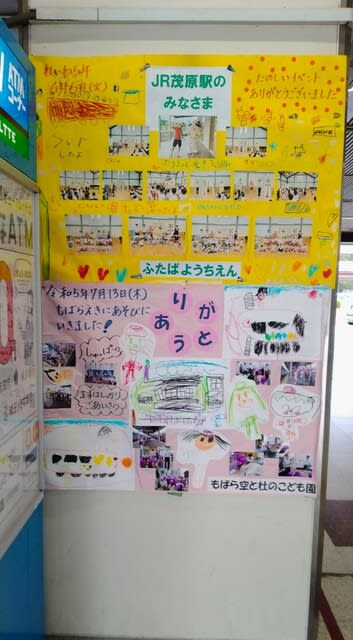

幼稚園児の御礼。

幼稚園児の御礼。 中央にガス灯。

中央にガス灯。

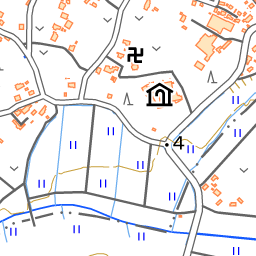

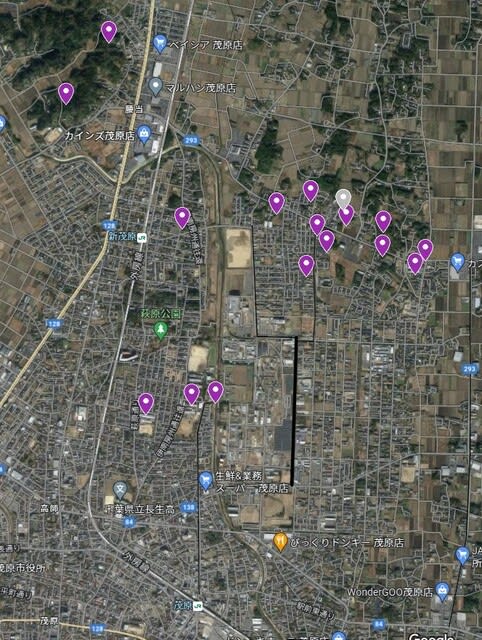

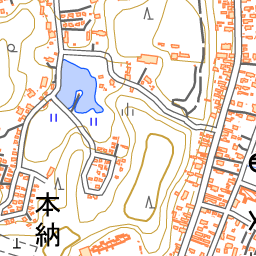

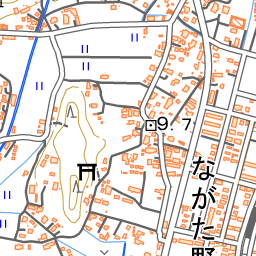

(現在)○が上の写真のところ。

(現在)○が上の写真のところ。

道の両側には、茂原市立茂原中学校や住宅地が続きます。

道の両側には、茂原市立茂原中学校や住宅地が続きます。

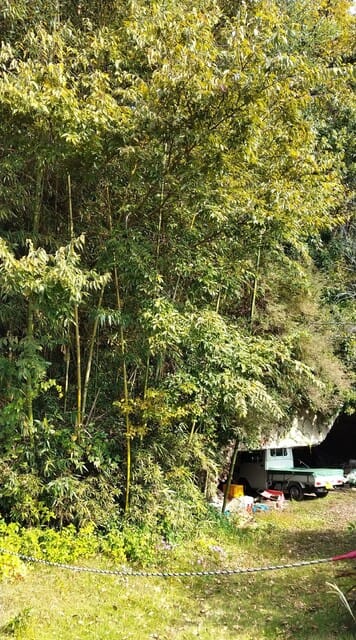

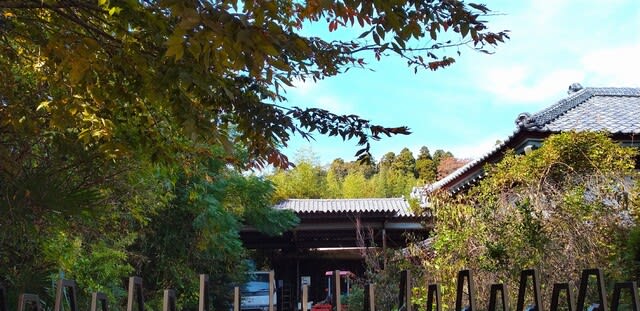

竹藪の向こう?

竹藪の向こう?

」HPより)

」HPより) ※中央が「

※中央が「 「

「

」HPより)

」HPより)

」より)

」より)

沢井製薬 関東工場。

沢井製薬 関東工場。

振り返る。単調な歩道歩き。

振り返る。単調な歩道歩き。

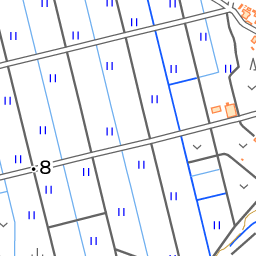

制水弁。

制水弁。

歩行者専用道。

歩行者専用道。

「阿久(あく)川」。

「阿久(あく)川」。

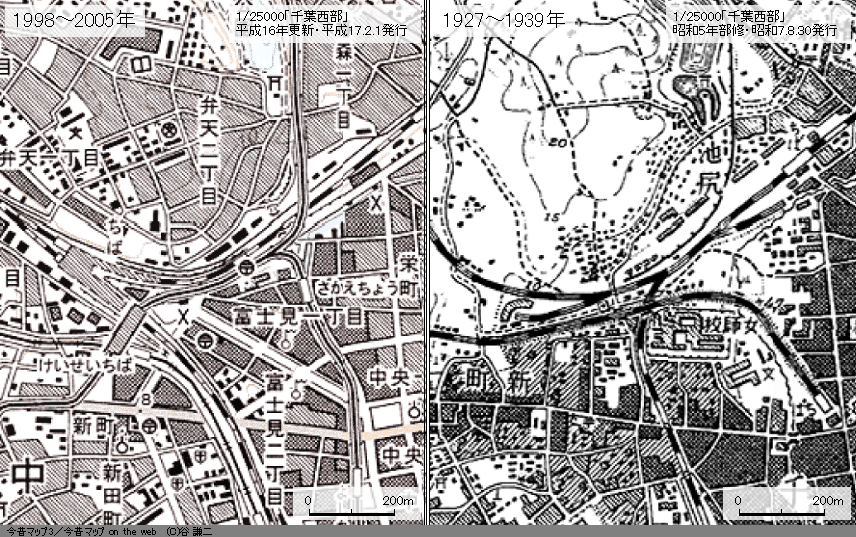

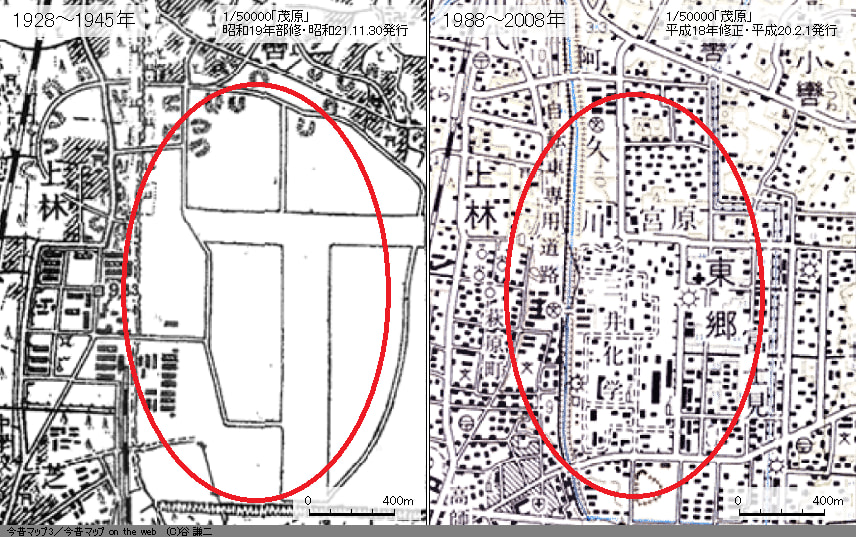

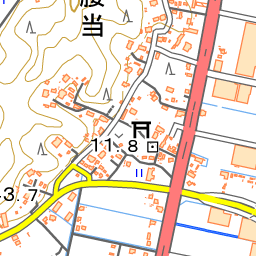

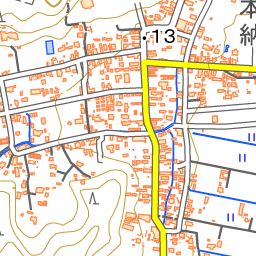

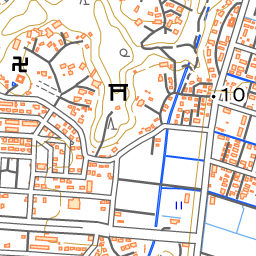

(現在)

(現在)

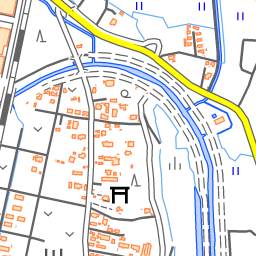

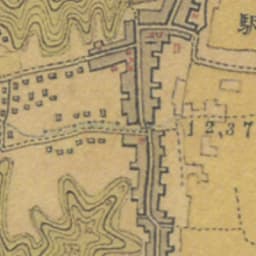

(1880年代)

(1880年代)

」HPより)

」HPより)

」HPより)

」HPより)

本納(宿)へ向かいます。

本納(宿)へ向かいます。

※「曲尺(かねじゃく)」。

※「曲尺(かねじゃく)」。 曲尺手(桝形)のため、先が見通せない。

曲尺手(桝形)のため、先が見通せない。

「久松商店」と「十七屋履物店」。

「久松商店」と「十七屋履物店」。

「パンとケーキの店 ビィオレ」。

「パンとケーキの店 ビィオレ」。

振り返る。

振り返る。

「公立長生病院」。

「公立長生病院」。

もとの道に戻ります。

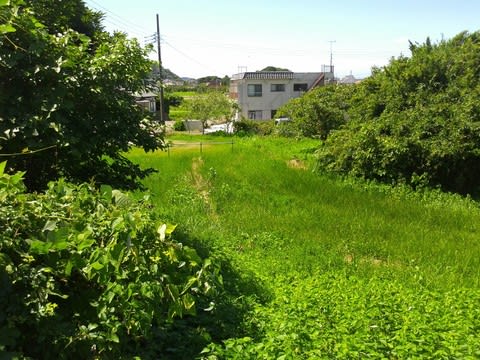

もとの道に戻ります。 里山風景。

里山風景。 茂原市に入りました。

茂原市に入りました。

「妙藏寺」石柱。顕本法華宗に属するお寺。

「妙藏寺」石柱。顕本法華宗に属するお寺。

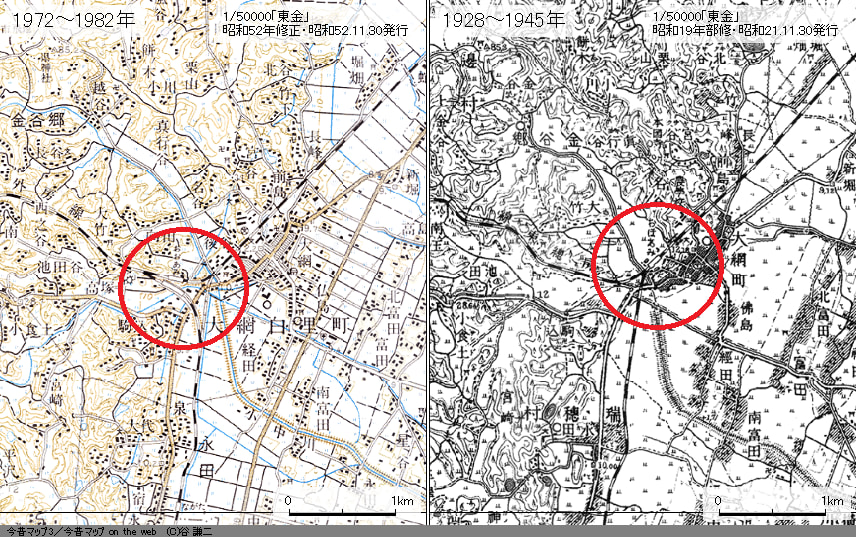

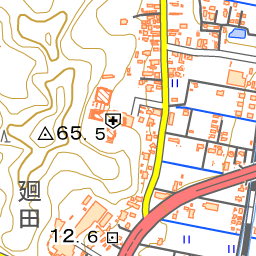

(現在)外房線沿いに南下する「房総東往還」。

(現在)外房線沿いに南下する「房総東往還」。

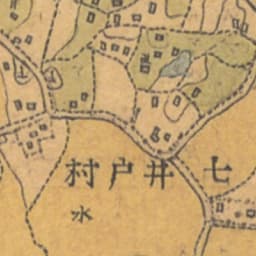

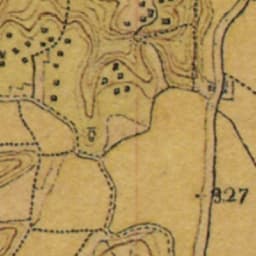

(1880年代)北東に「大網宿」。

(1880年代)北東に「大網宿」。

「駒込クリニック」裏の道。

「駒込クリニック」裏の道。 合流。

合流。 大網白里市のマンホール。

大網白里市のマンホール。

それぞれ凝った作品がずらり。

それぞれ凝った作品がずらり。

こんぎく。

こんぎく。

庭木図鑑・植木ペディア」HPより)

庭木図鑑・植木ペディア」HPより)

」HPより)

」HPより)

はぜのき。

はぜのき。

切通しの下り坂。

切通しの下り坂。

眼下の左右が開けてくる。

眼下の左右が開けてくる。

南東方向。

南東方向。 今度は上り坂。

今度は上り坂。 右奥に「圏央道」の橋脚。

右奥に「圏央道」の橋脚。 南方向。

南方向。

北方向。

北方向。 この右手に旧道?

この右手に旧道? 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

前方に「大網駅」。

前方に「大網駅」。

西側方向。

西側方向。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。