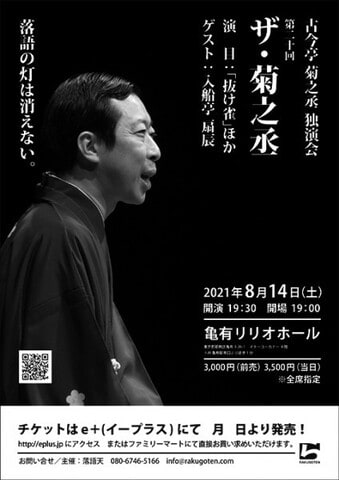

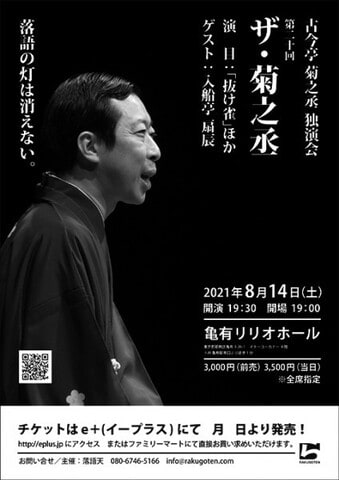

古今亭菊之丞「火焔太鼓」(「youtube」より)

4回目の「緊急事態宣言」が発出。首都圏でも感染者が増え続け、、政府の方針も二転三転、出しては引っ込め、責任を互いになすりつけ、知らんふり、・・・。

オリンピック開会が目前になっても「ぼったくり男爵」の言動にアタフタ。バブル方式も何だか穴だらけ。そのバブルの選手村で海外選手2人が感染した、とか。入国から14日は経っていない選手だったらしい。

菅さんは、どこからかの入れ知恵(甘い見通しをもとにした)で、「10月から11月までの早い時期にワクチン接種を希望するすべての方の接種を終えたい」と前倒しを宣言、それを受けて絶句した河野さんは、「まぁ、頑張るしかない」と。

今、1回目の予約も取れず、2回目も先行き不透明。「2回目が1ヶ月以上、間を空けてもかまわない」・・・。

「時事通信」の世論調査で、内閣支持率が30%を切ったとか。それでも次期総裁選出馬を言明する菅さん。

それにしても、梅雨明けした関東エリア。堰を切ったように熱波が押し寄せてきています。「梅雨明け10日」とか言われていて、しばらくは猛暑が続きます。

南方海上では台風が次々と発生しつつあって、虎視眈々と日本列島を窺い、オリンピックの最中にやってくる?

それにしても暑い、暑い。

ということで、趣向を変えて、しばらくは落語の世界に。

最近は、やっと寄席も開かれたり、ホールでの落語会なども開催されるようになって、まことにけっこうなことです。

去年の夏時分には、まったく寄席が開かれず、他の会場も自粛、自粛で、落語家さんなど芸能関係者は出番がないまま年を越したようです。そんな中で、昨年は、デジタル配信がかなり多くありました。

そうした取り組みの中から数編。

これを機会に寄席などに足を(愛を)運べるようになるといいのですが。

古今亭菊之丞さん。 (同上)

(同上)

「自己PR」によれば、

中・高6年間、寄席に通ったおかげですっかり脳から口調まで毒された学生生活でしたが、

おかげ様でお客様からは「江戸・明治を感じさせる噺家」と呼ばれております。やはり寄席で

育った人間ですから、舞台・高座を大切につとめていきたいと思います。

いなせな雰囲気で、語り口もなめらか、この高座でも、枕で、さまざまな物売りの声色をみごとに使い分けます。

たしかに子供の頃には、豆腐屋さんとか焼芋屋さん、鋳掛屋さん(金属器の修理業者)などが声を出しながら街中を歩いていたような気がしましたが(落語の世界だったかも? )、今のようにテープを流して通ることもなかったですね。

それらを彷彿とさせる、とてもいい雰囲気でした。

この演目は、5代目志ん生のほか、3代目古今亭志ん朝が持ちネタとしていたようで、なかなか他の方は演じなかった、とか。

作中に出てくる太鼓は「楽太鼓」と呼ばれる雅楽に使う打楽器で、平たい形状を持ち、垂直に立てて演奏する。けっこう大がかりなものらしく、大八車で運ぶような代物ですが、落語では、風呂敷に包んでいく、という趣向。相当小ぶりですね。

(「太鼓の里浅野」HPより)

(「太鼓の里浅野」HPより)

さて、「道具屋」さんが主人公。商売っ気がない主人としっかり者のおかみさんのお話。

五代目古今亭志ん生の噺、によると(台本)、

「何だいじゃないでしょ。お客さんは買う気で入ってきたのに、『この箪笥は6年もあるんですから』。それじゃぁ、6年も売れ残っていると言うもんじゃないか。アンタは商売が下手なんだから、食べる物も内輪に食べているから、だんだんお腹がへこんで、背中からお臍が出てきちゃうよ。たまには儲けられるような物を仕入てきな」、「そんなこと言ったって、買おうと思っても先に買われちゃうんだ。今日はこれを買ってきた。太鼓」、「それはイケナイね。太鼓は際物だ。風呂敷を解いて見せてごらん。汚い太鼓だね、まるで煤の固まりみたいだよ」、「古いんだよ」、「古い物で儲けたことがあるかい。こないだは清盛のしびんを買ってきて損しただろ。それに岩見重太郎のワラジだ。売らなくてはイケナイ物を売らずに、売ってはイケナイ物を売っちゃうんだから。向かいの旦那が遊びに来て奥の火鉢を見て『甚兵衛さん、この火鉢は面白い火鉢だな』と言われたので売っちゃったら、冬の寒い時はあたりに行くので『甚兵衛さんと火鉢の両方買っちゃったみたいだ』と言ってたよ」。

小僧に太鼓のホコリをはたかせたが、気持ちよく音が出た。

そこを通りかかった殿様が、その音を聞きつけて家来に言いつけ、その太鼓を屋敷に持参するように申しつけた。奥様は半信半疑で「『こんなむさいものを持参して』と屋敷で取り押さえられちゃうよ。それがなければ、1分で仕入れたので、口銭だけで結構ですと売っちゃうんだよ」。

甚兵衛さん、太鼓を担いで屋敷にやってきた。

「道具屋か、通れ」。太鼓を見せたら、「かなり時代が付いているな」、「そうなんです。時代を取ったら太鼓が無くなっちゃいます」、「お上に見せる間、そこに控えておれ」、「見せないで、アンタが買ってください」。

お叱りを受けたら太鼓を放り出し逃げる算段でいた。

「お上は大変気に入っておる。幾らで手放すな」、「『手放すな』と言うことは幾らでしょう」、「お上は気に入っておる、遠慮無しに手一杯に申してみよ。お上の意に反するが、商売は損もすることがあるが、儲けることがあったら儲けておけ」、では、と言うので、両手を一杯に広げて見せた。「十万両です」、「それは高い」、「値切ってください。私の方で、どんどん負けますから」、「私の方から値を切り出す。あの太鼓三百金ではどうかな」、「三百金ではどうかと言うと、どんな金ですか」、「三百両ではどうか」、「三百両って何なんです」、「1両小判300枚でどうか。手放すか」、「う~~れ~~」、「泣くな。では受け取りを書け」、「そんな物いりません」、「こちらでいるんだ」、「これでよろしいでしょうか。判は無いので貴方の判を押してください」、「爪印で良いんですか」それではと言うので何ヶ所も押した。

「五十両ずつ渡すからよく見ておけ。これは50両だ」、「へい」、「100両だ。150両だ。なぜその方は泣くのだ。200両だ。250両だ。どうした」、「水を一杯下さい」、「300両。持って参れ」、「私どもは、いったん売った物は引き取らないことになっていますが、どうしてあの太鼓を300両でお買い求め下さるのですか」、「その方解らないのか。拙者にも解らないが、あれは火焔太鼓と言って、世に二つという名器である。国宝に近いものであるという。その方は何処で掘り出したな」、「では、私は儲かったのですね」、「そうだ、風呂敷を持って帰れ」、「貴方に上げます」、「いらん、持って帰れ。気をつけて帰れ。金子を落とすでないぞ」、「落としません。私を落としてもお金は落としません。どうも有り難うございました」。

「門番さん有り難う」、「商いは出来たか。どの位儲かったか」、「大きなお世話だ」。

「今帰ってきた」、「あんな太鼓持って行って、追いかけられたのだろう。ざまぁ見ろ。天井裏に隠れちゃいな」、「何言ってんだ。あわわ・は・わわわ」、「どうしたんだい」、「あの太鼓300両で売れたんだ」。

奥様舞い上がって「持ってきた?」、「持ってきたよ」、「早くお見せ」、「気を落ち着けろ。俺だってフラフラッとしたんだ。これを見て、座りション便してバカになったら承知しないからな。50両ずつ小判を見せるからな。ほら、これが50両だ」、「あらっ」、「なんだよ。100両だ」、「あら~ぁ~」、「後ろの柱につかまれ。いいか。150両」、「あ~あ~」、「もう少しだ我慢しろ。200両だ」、「お前さん水を一杯おくれ」、「俺も水を飲んだが50両早い。250両」、「お前は商売が上手だ」、「何言ってるんだ。300両だ」、「あ~、儲かったね。嬉しいね。これからは音の出る物に限るね」、「そうだ。今度は半鐘を買ってきて叩くんだ」、

「半鐘はイケナイよ。おじゃんになるから」。

(この項、「 」HP 第237話 落語「火焔太鼓」http://ginjo.fc2web.com › kaendaikoより)

」HP 第237話 落語「火焔太鼓」http://ginjo.fc2web.com › kaendaikoより)

落ちの「おじゃんになる」は、「予定したことなどが実現しないで、途中でだめになる。物事が失敗に終わる」こと。

江戸時代、火災の鎮火の合図には「しめり」といって半鐘をジャンと鳴らした。それから生まれた言葉で、意味は「火事が終わった」から「火事ですべてがだめになってしまった」と転じて用いられるようになったものという。

折り損のくたびれ儲け ・ 徒労に終わる ・ 無駄骨を折る ・ 水泡に帰する .・・・。

今度、亀有に来るそうです。

林家正楽「紙切り」。

林家正楽「紙切り」。

」HPより)

」HPより)

無観客での上演です。

無観客での上演です。

(葛飾区四つ木「魚政」HPより)

(葛飾区四つ木「魚政」HPより)

(「

(「 」HPより)

」HPより)

これは、「スベリヒユ」。

これは、「スベリヒユ」。

師匠の横でかしこまる。

師匠の横でかしこまる。

(同上)

(同上) (「太鼓の里浅野」HPより)

(「太鼓の里浅野」HPより)

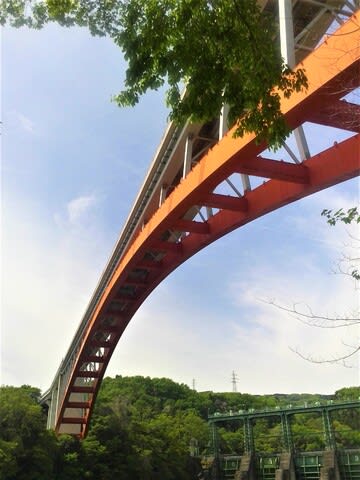

なかなか迫力あり。

なかなか迫力あり。

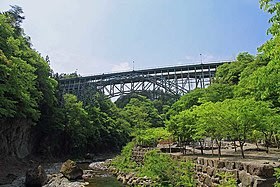

「佐久良橋」。左手遠くにハープ橋。

「佐久良橋」。左手遠くにハープ橋。

上流の赤い橋は「巴川橋」。

上流の赤い橋は「巴川橋」。

正面に「浦山ダム」。

正面に「浦山ダム」。

遠くに「巴川橋」。

遠くに「巴川橋」。 「県道72号線」。

「県道72号線」。

やっと下りへ。

やっと下りへ。

(定休日でした)

(定休日でした)

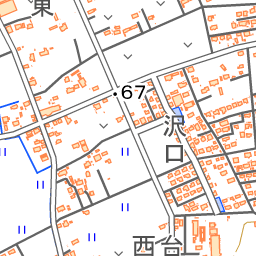

(「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

秩父ジオグラビティパーク」HPより)

秩父ジオグラビティパーク」HPより)

高浜虚子「

高浜虚子「 「

「 「

「

ラフティング

ラフティング

遊歩道。

遊歩道。  下流を望む。

下流を望む。 向かい側の岸辺に「蛇紋岩」。

向かい側の岸辺に「蛇紋岩」。

(「Googleマップ」より)

(「Googleマップ」より)

石灰岩採掘が盛ん。

石灰岩採掘が盛ん。

現秩父橋(3代目)。

現秩父橋(3代目)。

(「

(「 」HPより)

」HPより)

「

「

雀亭をかたどった四阿。

雀亭をかたどった四阿。 佐々紅華作曲の「寄居小唄」の歌曲碑。

佐々紅華作曲の「寄居小唄」の歌曲碑。

対岸は、「

対岸は、「 「

「 「茂木秋香句碑」。

「茂木秋香句碑」。

さらに「末野大橋」下へ。上流に「玉淀ダム」。

さらに「末野大橋」下へ。上流に「玉淀ダム」。 「末野大橋」。

「末野大橋」。

「

「 波久礼駅

波久礼駅

荒川と秩父鉄道に挟まれた道。

荒川と秩父鉄道に挟まれた道。

渓谷風になります(下流方向)。穏やかな水面。

渓谷風になります(下流方向)。穏やかな水面。

かつては養蚕が盛んだった。

かつては養蚕が盛んだった。

上流に見えるのは「白鳥橋」。

上流に見えるのは「白鳥橋」。

↓。だいぶ薄れてきています。

↓。だいぶ薄れてきています。

右手に渡船場跡。

右手に渡船場跡。

(「wikipedia」より)

(「wikipedia」より) 」HPより)

」HPより)

川本白鳥の飛来地。(「Wikipedia」より)

川本白鳥の飛来地。(「Wikipedia」より)

「

「

かすれた「説明板」があります。

かすれた「説明板」があります。

ひときわ大きな水車。

ひときわ大きな水車。

荒川を望む。

荒川を望む。

何人もの方が農作業中。

何人もの方が農作業中。  「タラの芽」は最高の食材。

「タラの芽」は最高の食材。 「荒川大麻生公園」入口。

「荒川大麻生公園」入口。

荒川大麻生公園「野鳥の森」総合案内板。

荒川大麻生公園「野鳥の森」総合案内板。

堤防が分断されています。

堤防が分断されています。

「海まで80.0㎞」ポスト。

「海まで80.0㎞」ポスト。

右手に堰のようにみえる。露出した岩床も。

右手に堰のようにみえる。露出した岩床も。 下流は、水量が少なくなっている。

下流は、水量が少なくなっている。 デザインが歴史を物語る。

デザインが歴史を物語る。

2010年代のようす。中央が「江南サイフォン跡」。

2010年代のようす。中央が「江南サイフォン跡」。

2010年代のようす。赤線が現在の秩父往還(国道140号線)。

2010年代のようす。赤線が現在の秩父往還(国道140号線)。