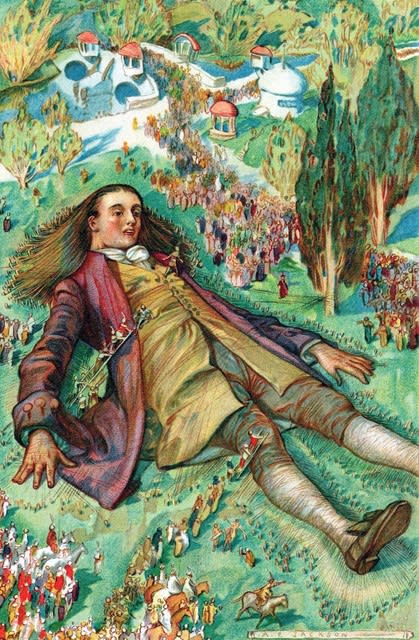

柴田元幸訳、ジョナサン・スウィフト『ガリバー旅行記』の朝日新聞連載が、昨日から始まった。

https://www.asahi.com/articles/DA3S14511532.html

夏目漱石が『ガリバー旅行記』を愛読し、その作風が『吾輩は猫である』などに反映されていることは多くの学者が指摘するとおりだが、東京大学英文科卒の国民的作家の愛読書を、同じ東京大学英文科卒で東大名誉教授で国民的翻訳家といっていい柴田元幸が訳す、それも夏目漱石が連載小説を数多く発表した朝日新聞から連載翻訳で発表するというのは、不思議な歴史のめぐりあわせというか、翻訳文学と出版文化の運命のようなものを感じる。コロナ禍の不安な時期に、大変明るいニュースになった。

今日のGetUpEnglishは『ガリバー旅行記』の有名な引用をひとつ紹介しよう。

I cannot but conclude the Bulk of your Natives, to be the most pernicious Race of little odious Vermin that Nature ever suffered to crawl upon the Surface of the Earth.

これは巨人国の王がガリバーに口にするセリフである。

訳は柴田元幸の連載を楽しみにしていただき、I cannot but conclude...の使い方を学習しよう。これは古い言い方だ。

次のように使われる。

○Practical Example

We cannot hastily conclude that Leia had never reconciled with Darth Vader

「レイアがダース・ベイダーと和解できなかったとにわかに断定できない」

柴田元幸は、『English Journal』2020年7月号にこう書いている。

スウィフトは小人国や巨人国を、時には当時のイギリスの実態を映し出す鏡に使い、時にはイギリスを外から見る鏡に使った。どっちにするかははっきり言って行き当たりばったりという感じで、いったい誰を批判しているのかよくわからないときもあり、要するににこの人は人間という種族全体を罵っているんじゃないかと思える。にもかかわらずその筆致は(少なくとも『ガリヴァー』最終章を除けば)それなりに温かい。「病的に人間を嫌忌したという名を博したにもかかわらず、親切な人である」(『文学評論』)と論じた夏目漱石はまことに正しかった。

実に楽しみな連載だ。個人的なことを言えば、わたしも大学2年生のときにこの『ガリバー旅行記』に出会い、あまりの面白さに乏しい英語力でどうにか最後まで読み終えたのを覚えている。当時はインターネットはもちろん、電子辞書もなかったので、研究社の『新英和大辞典』を首っ引きで引いて意味を確かめようとしたが(これを言うと驚かれるが、『新英和大辞典』はいつも持ち歩いていた。財力は今も昔もないが、当時は腕力はあったのかもしれない)、それだけではもちろんうまくいかず、岩波文庫の平井正穂訳と新潮文庫の中野好夫訳にずいぶん助けてもらった。

柴田元幸訳が本当に楽しみだし、第1回目の訳も興奮して読んだ。

https://www.asahi.com/articles/DA3S14511532.html