■雪積る白銀の舞鶴基地

雪景色を真夏の日曜特集に、こう考えたのですが気が疲れるだけで涼など感じられません、やはり雪景色は窓の外にも寒さ一際厳しいこの冬景色の最中に紹介したいものです。

かしま。練習艦かしま、舞鶴基地に入港の様子です。近海練習航海部隊として舞鶴基地へ寄港していますが、その舞鶴基地は白銀の情景、日本海らしいといえばその通りですが、普段見慣れた情景も雪景色となりますと新鮮この上ない美しさを感じるものなのですね。

うみぎり、かしま。あさぎり型護衛艦の8番艦うみぎり、が近海練習航海へ参加しています。今となっては平和な時代だった2008年、あさぎり型護衛艦が2隻練習艦へ転籍していまして、護衛艦隊も今とは比較にならない程に周辺情勢が安定しており余裕がありました。

舞鶴基地も、COVID-19感染拡大と共に毎週末のお楽しみでした一般公開が中断していますが、2010年代に入りますと雪の天候では一般公開が中止されるようになりました、もっとも舞鶴の場合は雪景色というよりは雪害というほどに積雪が凄い事になる為なのですが。

あさぎり、しまゆき。はつゆき型はこうした雪景色に似合う、のは名前だけでして。あさぎり、はこの写真撮影当時、練習艦となっています、よくみますと格納庫にコンテナのようなものがみえますが、このコンテナはプレハブ式の教場、やはり練習艦らしい構造です。

はるな。遠景にかすんで見えますのがヘリコプター搭載護衛艦はるな。はるな、長く佐世保を母港としていましたが1998年に舞鶴基地に転籍しました、それは舞鶴に飛行場が無かった時代、艦載機を大村航空基地に配置していた為なのですが、舞鶴航空基地が出来た。

第3護衛隊群の直轄艦はるな、折角舞鶴まで雪中行軍したのですから、はるな、正面から撮影したいなあ、こう考えるのは至極自然の流れなのですけれども、基地の隊員さん曰く、ここから先は危険です、と。北吸岸壁は海上自衛隊の岸壁では最長、除雪も大変なのだ。

あぶくま。北吸岸壁は海上自衛隊の岸壁としては最長の長さを誇るのですが、一般公開の門扉はその中央部にありまして、その門扉の近くに近海練習航海部隊が接岸しています、そして総監視閲のために除雪されているのですが、あぶくま係留位置はその近くという。

除雪の様子はこうした状況となっていました、放水で融雪しているという状況ですね。実は東舞鶴駅から舞鶴基地まで、全く除雪されていませんでしたので、この道中もかなり難儀したものでした。水を含みますと霙のようにはなるのですが、積るよりは、という訳ね。

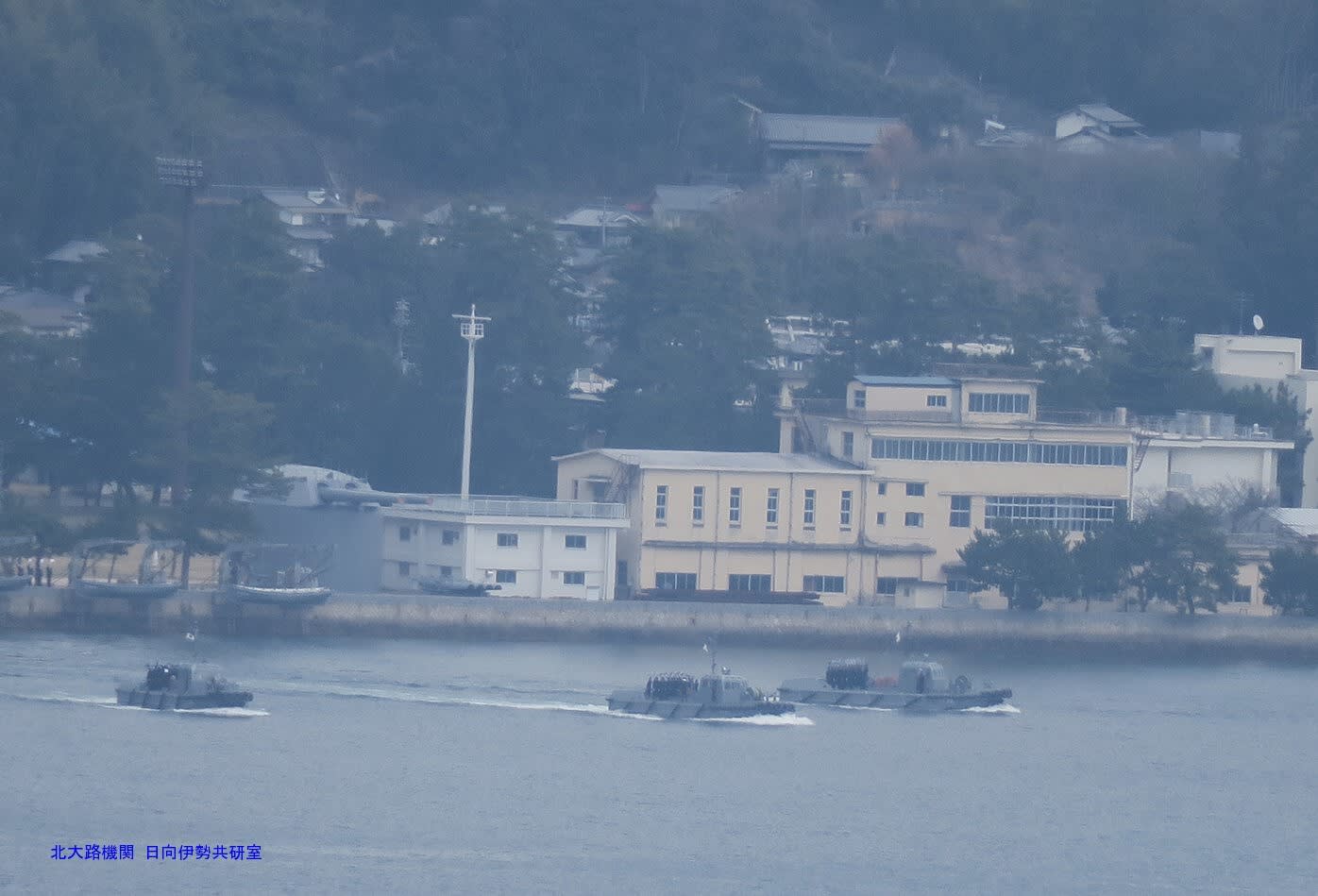

はやぶさ型ミサイル艇と除雪の様子、こうして除雪が進むのならば待っていれば護衛艦はるな撮影までたどり着けるかな、と思うのですが、この北吸岸壁は1km以上ある長大な岸壁です、そしてミサイル艇の停泊しているのは真逆の西端、はるな係留は東端にたたずむ。

造船所側に、なにか停泊している、白い艦番号がみえて、8と、2、そして8かな。視力検査のようになっている、今のロービジ塗装では艦番号が読み取れない事は確実でしょうね、艦番号828はミサイル艇はやぶさ型のミサイル艇うみたか、それにしても吹雪がすごいね。

うみたか、護衛艦と練習艦の狭間から見えました。ところで除雪が進む最中なのですが、また改めて降り始めたという。一方意外に思われるかもしれませんが京都府の積雪地である舞鶴は、真夏はフェーン現象で京都府一番の猛暑酷暑を誇る場所ともいう、なんて事だ。

舞鶴の豪雪、気をつけねばならないのは舞鶴線と山陰本線の運行状況です、もっとも当時はCOVID-19なんていう恐ろしいものはありませんし、そして東舞鶴駅前にはサウナのカプセルホテル“赤レンガ”がありました、もう営業再開無く取り壊されてしまいましたが。

あぶくまの滝、いや護衛艦あぶくま艦上から融雪されました水が流れているだけなのですが。あぶくま、この頃は舞鶴地方隊所属でした、そして1999年に海上自衛隊初の海王警備行動命令が発令された際、護衛艦はるな、みょうこう、あぶくま、が任務に当りました。

みょうこう、対岸の造船所側に整備中です。こんごう型ミサイル護衛艦3番艦、満載排水量9500tのイージス艦あたご配備までは舞鶴基地最大の護衛艦であると共に、1998年に北朝鮮が長距離弾道ミサイルテポドン発射試験を実施した際、世界で初めて追尾に成功した。

ユニバーサル造船、この頃の社名はこちらでしたか、舞鶴ではとうとう造船業が廃業し艦船整備専業となってしまいましたが、日立造船舞鶴工場以来の伝統ある造船所です。整備もさることながら造船能力は高く、例えば高速輸送船などもっと発注すべきだったと思う。

うみぎり、うみどり。うみどり、というのはミサイル艇ではなくこちらの白い鳥さんです、うみぎり、のほうは海象ではなく護衛艦だ。舞鶴らしい情景、除雪が完了していないからこその不思議な情感を醸すこの写真は撮影から何年経ても見返すほどの好きな構図です。

うみどり。改めてほのぼのとした情景なのですが、しかし雪の日と云うのは撮影していますと大変です、特に降っている最中は雪は舞い上がりますので、防滴カバーを掻い潜るようにレンズに付着し、しかも雨滴よりもカメラのレンズを曇らせてしまう、難儀するのだ。

公用車が練習艦かしま舷門に横付けしています、舞鶴地方総監加藤耕司海将の表敬訪問です。この日に入港した練習艦隊、晴天や曇天と多少小雨ならば舞鶴水交会や隊友会と家族会が盛大な入港歓迎式典を行うのですけれども、この年はどうだったのでしょうか雪で。

練習艦隊司令官は井上力海将補が務めていました。練習艦隊司令官の前には呉基地に司令部を置く第4護衛隊群司令として護衛艦ひえい、に居られたとのことですが、先代の戦艦比叡は練習戦艦となった歴史もあります。なお、かしま先代も先代は練習巡洋艦鹿島です。

舞鶴地方総監加藤耕司海将が表敬訪問を終えて総監部へ戻られます。総監部は鎮守府庁舎を受け継ぐ立派な建物ですが、ちなみに護衛艦はるな以下第3護衛隊群の司令部はこの北吸岸壁の端の方に小さな部屋がありまして、ちょっと落差に驚いたのを思い出すところで。

みょうこう全景が見えてまいりました、日本海側の冬の天候は変わりやすい、こういわれるところなのですが、誇大表現では無く数分ごと一新します、すると撮影位置を移動する時機というものが短時間で変化しているのですね、そう、風を読み雪を読まねばならない。

かしま、うみぎり、並びと共に風を読み雪を読まねばならないというのは、この日に雪景色のヘリコプター搭載護衛艦はるな撮影という主題が練習艦隊撮影と並んで目標としていましたので、積雪で正面に回れないのであれば、さてどこから撮影するか、決めねば、と。

かしま舷門を前に、やはり一旦は北吸岸壁を、つまり舞鶴基地を出て撮影するべきかな、と。2020年代と違い、基地は手荷物検査により一般公開日は混雑せず出入りできました、すると舞鶴市役所のあたりから撮影する、そういう選択肢でも割と簡単だったのですね。

はるな撮影を基地から文庫山など周辺の山頂に雪中を移動しようとしていたところ、そこを日本海側の厳しい冬将軍の寒波が襲おうとしていた、そんな事はありませんでしたのでご安心してお読みください。舞鶴線も山陰線もまだ大丈夫という事でしたから、大丈夫ね。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

雪景色を真夏の日曜特集に、こう考えたのですが気が疲れるだけで涼など感じられません、やはり雪景色は窓の外にも寒さ一際厳しいこの冬景色の最中に紹介したいものです。

かしま。練習艦かしま、舞鶴基地に入港の様子です。近海練習航海部隊として舞鶴基地へ寄港していますが、その舞鶴基地は白銀の情景、日本海らしいといえばその通りですが、普段見慣れた情景も雪景色となりますと新鮮この上ない美しさを感じるものなのですね。

うみぎり、かしま。あさぎり型護衛艦の8番艦うみぎり、が近海練習航海へ参加しています。今となっては平和な時代だった2008年、あさぎり型護衛艦が2隻練習艦へ転籍していまして、護衛艦隊も今とは比較にならない程に周辺情勢が安定しており余裕がありました。

舞鶴基地も、COVID-19感染拡大と共に毎週末のお楽しみでした一般公開が中断していますが、2010年代に入りますと雪の天候では一般公開が中止されるようになりました、もっとも舞鶴の場合は雪景色というよりは雪害というほどに積雪が凄い事になる為なのですが。

あさぎり、しまゆき。はつゆき型はこうした雪景色に似合う、のは名前だけでして。あさぎり、はこの写真撮影当時、練習艦となっています、よくみますと格納庫にコンテナのようなものがみえますが、このコンテナはプレハブ式の教場、やはり練習艦らしい構造です。

はるな。遠景にかすんで見えますのがヘリコプター搭載護衛艦はるな。はるな、長く佐世保を母港としていましたが1998年に舞鶴基地に転籍しました、それは舞鶴に飛行場が無かった時代、艦載機を大村航空基地に配置していた為なのですが、舞鶴航空基地が出来た。

第3護衛隊群の直轄艦はるな、折角舞鶴まで雪中行軍したのですから、はるな、正面から撮影したいなあ、こう考えるのは至極自然の流れなのですけれども、基地の隊員さん曰く、ここから先は危険です、と。北吸岸壁は海上自衛隊の岸壁では最長、除雪も大変なのだ。

あぶくま。北吸岸壁は海上自衛隊の岸壁としては最長の長さを誇るのですが、一般公開の門扉はその中央部にありまして、その門扉の近くに近海練習航海部隊が接岸しています、そして総監視閲のために除雪されているのですが、あぶくま係留位置はその近くという。

除雪の様子はこうした状況となっていました、放水で融雪しているという状況ですね。実は東舞鶴駅から舞鶴基地まで、全く除雪されていませんでしたので、この道中もかなり難儀したものでした。水を含みますと霙のようにはなるのですが、積るよりは、という訳ね。

はやぶさ型ミサイル艇と除雪の様子、こうして除雪が進むのならば待っていれば護衛艦はるな撮影までたどり着けるかな、と思うのですが、この北吸岸壁は1km以上ある長大な岸壁です、そしてミサイル艇の停泊しているのは真逆の西端、はるな係留は東端にたたずむ。

造船所側に、なにか停泊している、白い艦番号がみえて、8と、2、そして8かな。視力検査のようになっている、今のロービジ塗装では艦番号が読み取れない事は確実でしょうね、艦番号828はミサイル艇はやぶさ型のミサイル艇うみたか、それにしても吹雪がすごいね。

うみたか、護衛艦と練習艦の狭間から見えました。ところで除雪が進む最中なのですが、また改めて降り始めたという。一方意外に思われるかもしれませんが京都府の積雪地である舞鶴は、真夏はフェーン現象で京都府一番の猛暑酷暑を誇る場所ともいう、なんて事だ。

舞鶴の豪雪、気をつけねばならないのは舞鶴線と山陰本線の運行状況です、もっとも当時はCOVID-19なんていう恐ろしいものはありませんし、そして東舞鶴駅前にはサウナのカプセルホテル“赤レンガ”がありました、もう営業再開無く取り壊されてしまいましたが。

あぶくまの滝、いや護衛艦あぶくま艦上から融雪されました水が流れているだけなのですが。あぶくま、この頃は舞鶴地方隊所属でした、そして1999年に海上自衛隊初の海王警備行動命令が発令された際、護衛艦はるな、みょうこう、あぶくま、が任務に当りました。

みょうこう、対岸の造船所側に整備中です。こんごう型ミサイル護衛艦3番艦、満載排水量9500tのイージス艦あたご配備までは舞鶴基地最大の護衛艦であると共に、1998年に北朝鮮が長距離弾道ミサイルテポドン発射試験を実施した際、世界で初めて追尾に成功した。

ユニバーサル造船、この頃の社名はこちらでしたか、舞鶴ではとうとう造船業が廃業し艦船整備専業となってしまいましたが、日立造船舞鶴工場以来の伝統ある造船所です。整備もさることながら造船能力は高く、例えば高速輸送船などもっと発注すべきだったと思う。

うみぎり、うみどり。うみどり、というのはミサイル艇ではなくこちらの白い鳥さんです、うみぎり、のほうは海象ではなく護衛艦だ。舞鶴らしい情景、除雪が完了していないからこその不思議な情感を醸すこの写真は撮影から何年経ても見返すほどの好きな構図です。

うみどり。改めてほのぼのとした情景なのですが、しかし雪の日と云うのは撮影していますと大変です、特に降っている最中は雪は舞い上がりますので、防滴カバーを掻い潜るようにレンズに付着し、しかも雨滴よりもカメラのレンズを曇らせてしまう、難儀するのだ。

公用車が練習艦かしま舷門に横付けしています、舞鶴地方総監加藤耕司海将の表敬訪問です。この日に入港した練習艦隊、晴天や曇天と多少小雨ならば舞鶴水交会や隊友会と家族会が盛大な入港歓迎式典を行うのですけれども、この年はどうだったのでしょうか雪で。

練習艦隊司令官は井上力海将補が務めていました。練習艦隊司令官の前には呉基地に司令部を置く第4護衛隊群司令として護衛艦ひえい、に居られたとのことですが、先代の戦艦比叡は練習戦艦となった歴史もあります。なお、かしま先代も先代は練習巡洋艦鹿島です。

舞鶴地方総監加藤耕司海将が表敬訪問を終えて総監部へ戻られます。総監部は鎮守府庁舎を受け継ぐ立派な建物ですが、ちなみに護衛艦はるな以下第3護衛隊群の司令部はこの北吸岸壁の端の方に小さな部屋がありまして、ちょっと落差に驚いたのを思い出すところで。

みょうこう全景が見えてまいりました、日本海側の冬の天候は変わりやすい、こういわれるところなのですが、誇大表現では無く数分ごと一新します、すると撮影位置を移動する時機というものが短時間で変化しているのですね、そう、風を読み雪を読まねばならない。

かしま、うみぎり、並びと共に風を読み雪を読まねばならないというのは、この日に雪景色のヘリコプター搭載護衛艦はるな撮影という主題が練習艦隊撮影と並んで目標としていましたので、積雪で正面に回れないのであれば、さてどこから撮影するか、決めねば、と。

かしま舷門を前に、やはり一旦は北吸岸壁を、つまり舞鶴基地を出て撮影するべきかな、と。2020年代と違い、基地は手荷物検査により一般公開日は混雑せず出入りできました、すると舞鶴市役所のあたりから撮影する、そういう選択肢でも割と簡単だったのですね。

はるな撮影を基地から文庫山など周辺の山頂に雪中を移動しようとしていたところ、そこを日本海側の厳しい冬将軍の寒波が襲おうとしていた、そんな事はありませんでしたのでご安心してお読みください。舞鶴線も山陰線もまだ大丈夫という事でしたから、大丈夫ね。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)