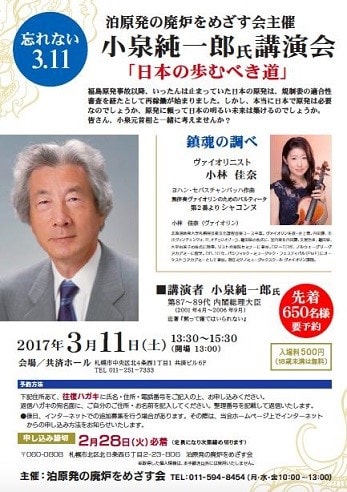

本日、3月11日(土)午後、札幌共済ホールにおいて「泊原発の廃炉をめざす会」主催による「小泉純一郎氏講演会」が開催されるのを知って、受講を申し込んだところ聴講が許されたので参加してきた。

本日は3.11東日本大震災が勃発してちょうど6年目ということで、参加者650名の黙とうの後、「鎮魂の調べ」と題して札幌市在住のヴァイオリニストの小林佳奈さんがヨハン・セバスチャンバッハ作曲の「無伴奏ヴァイオリンのためのパルティータ 第2番より シャコンヌ」が演奏された。

このシャコンヌは、鎮魂の曲としてはかなり有名だということで小泉氏も大好きな曲だと登壇してから語った。30分近い難曲を独りで弾きこなした小林佳奈さんは相当の実力の持ち主のようだ。

そして小泉氏が登場した。小泉氏は持ち時間の90分間いっぱいを使い「日本の進むべき道」と題して、脱原発論を語った。

その主たる論点は2つに絞られていたと私には映った。

一つは、原発はもはや経済的にも採算の合わない産業だという点。

もう一つは、未だに核廃棄物の処理方法が見つかっていないという点。

以上、主として2点にわたって、さまざまな角度から論じた講演会だった。

一つ目の点については、福島原発はその後処理に数兆円(詳しい数字はメモをし忘れた)を要しながら、未だに解決の目途さえ立っていない現状である。さらに現行の原発を今後廃炉するにも相当の処理費用がかかることを考えると、経済的に見合うものではないと強調した。

そして2点目である。核廃棄物が、ウラン鉱石並みの放射性レベルに低下するには10万年という途方もない年数を必要とすると言われている。それも地下深くに埋め込んで漏れ出さないように厳重に保管できたとしてである。10万年などというのは現実離れした年数であり、誰も責任の持てる話ではない。さらに、活断層の上に立地している日本に地下深くに埋め込むような敵地もないという。

以上、私が記した論拠はまったく粗いもので突っ込まれる余地がたくさんありそうだが、小泉氏の話はもっと細やかであり、科学的根拠に基づいたものであったと私は聞いた。

小泉氏は言う。日本において自然エネルギー由来による発電量がどんどん増えているという。2013年以来、原発の発電量はほんの僅かであると…。

積極的に自然エネルギー由来の発電に切り替えて、自然エネルギーで発展する日本の姿を世界に見せるべきである、と主張した。

しかし、小泉氏の主張には往年の迫力にやや陰りがみえるようにも思えた。それは年齢のせいだろうか?

いや、そのことより発信力に絶対の自信をもっていた自身の主張が意外に広がらないことにやや疲労を感じているのではないだろうか?

政界を引退したとはいえ、まだまだ影響力の大きい小泉氏である。是非とも息長く持論を訴え続け、世論を変える原動力になってほしいと思った。