■遠山斧三郎は「遠山三右衛門家(南東10-21)」の6代目である。「御前様御付・御裏方支配頭之支配 御前様御付 百石之御擬作」

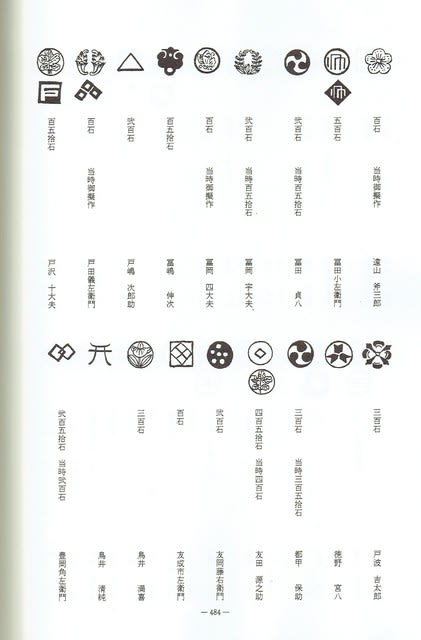

家紋は「陰の向こう梅紋」である。

■冨田小左衛門は「冨田新三郎家(南東10-4)」の何代目に当たるのかは、代々が小左衛門を名乗って居り特定しがたい。

家祖は福嶋家牢人・冨田与兵衛・重冬、三卿家老・3代有吉立行の女婿で、この冨田家は四男の家系である。すぐ上の兄(重時)は

5代有吉英貴の養子となり有吉別家を興した。

富田家の家紋は「丸に源氏香・花散里」「隅立て角に源氏香・花散里」である。

(元来、花散里紋は左の縦棒が長く描かれているが、冨田家の家紋に於いては上記表示のように短く書かれている。秋田藩主佐竹家の控え紋から引用した)

■冨田貞八は「冨田貞八家(南東10-7)」の6代目「御番方・松下清蔵組 百五十石」である。

家紋は「左巴紋」である。

■冨岡宇大夫は「富岡貞一郎家(南東10-17)」の5代目「安永二年閏三月~安永三年七月 山本郡代」を勤めた。二百石。

家紋は「上り藤」

■富岡四大夫は「富岡善蔵家(南東10-20)」の6代目、亀源太(四大夫・善兵衛・善左衛門)か?

家紋は「丸に揚羽の蝶」である。

■冨嶋伸次は「富嶋猪平家(南東10-19)」の9代目「御番方・遠坂関内組 百五十石」である。

家紋は「打板(ちょうばん)」の類型か?

■戸嶋次郎助は「戸嶋定彦家(南東10-18)」の6代目・二百石である。

家紋は「三角紋 △」?

■戸田儀左衛門は「戸田才記家 (南東-10-14)」の6代目である。

家紋は「杏葉」「三つ目結」

■戸沢十大夫は「戸沢九郎家 (南東10-5)」の 6代目・十大夫(市左衛門)である。

「浜町御近習御次支配頭之支配 二百石内五十石御足高」

家紋は「丸に立梶の葉」「石持地抜き平角に戸の字紋」

■戸波吉太郎は「戸波新一郎家 (南東10-15)」の8代目「御番方・島田正進組 旧知三百石」を勤めた。

家紋は「剣木瓜」の類型

■徳野宮八は「徳野久兵衛家 (南東10-24)」の3代目で弟子八百数十人を有し、藩の算学師範となり測量学なども教えた。

家紋は「丸に三つ矢筈紋」である。

■都甲保助は「都甲源蔵家(南東10-2)」の 7代目・平弥(保助)である。初代は森鴎外の小説「都甲太兵衛」でも有名である。

家紋は「左巴紋」である。

■友田源之助は「友田恒兎家 (南東10-10)」の 10代目・熊雄(源之助)「御鉄炮三拾挺副頭 四百石」である。

家紋は「 ? 」「丸に立梶の葉」

■友岡藤右衛門は青龍寺以来の「友岡弥太郎家 (南東10-13)」の9代目・善大夫(藤左衛門)二百石である。

家紋は「黒丸に六曜紋」である

■友成市左衛門は「友成 定家(南東10-12)」の5代か、6代か特定しがたい。

家紋は「平角に四つ結」?

■鳥居満喜は「鳥井謙蔵家 (南東10-3)」の4代目で、「御鉄炮廿長頭・長岡組 三百石」である。

家紋は「丸に橘紋」である

■鳥井清純は「鳥居弥直家 (南東10-28)」の7代目で、浜町の御匕を勤めた、本道の医師である。

家紋は「鳥居紋」である

■豊岡角左衛門は「豊岡角十郎家 (南東10-6)」の7代・八郎(角左衛門)か9代・弥太郎(角左衛門)か特定できない。

家紋は「違い角」である。