■『西鶴という鬼才』浅沼 璞/新潮新書

♪ どこの誰かは知らないけれど 誰もがみんな知っている のは月光仮面のおじさん、江戸時代に活躍した井原西鶴も同様で誰もがみんな知っていても、さてどこの誰か、どんな人だったのかは知らない人が案外多いのでは(そうでもないのかな)。

**色、カネ、欲を自在に操った江戸最高の知性**などという帯のコピーを目にすればそりゃー読んでみたい! と思います。即購入、読み始めました。

稀代のマルチタレントというのが著者の西鶴評。エコノミスト、風俗記者、芸能レポーター、エンターテイメント作家、俳人そして画才もあったと紹介しています。

歴史上の人物をまるで今を生きているかのように生き生きと描いています。これなら歴史に疎い私でも楽しむことができます。

この週末の楽しみはこの西鶴の才覚紹介本です。

立ち読み↓

http://www.shinchosha.co.jp/books/html/610250.html

■ 駅のプラットホームはリニアな空間、「繰り返しの美学」な空間になる可能性大です。先日も取り上げた「日向市駅」が日経アーキテクチュアの5月12日号の表紙を飾りました。設計者は繰り返しの美学な架構をいつも設計する内藤廣さん。

地元日向市産の杉の集成材とスチールのハイブリッド構造。柔らかくて強度的にも他材よりやや劣って構造材には適しない杉をスチールの柱と方杖と組み合わせて使っています。構造担当はベテランの川口衛さん。構造上合理的な架構はやはり美しいです。全国あちこちにこのような駅が出来ると嬉しいのですが・・・。

写っている電車、赤の車両が印象的。ヨーロッパの電車のデザインを思わせます。

行ってみたいです。

■ 松本市美術館で開催中の「アンカー展」、今日は夜8時まで開館延長ということで夕方観に行ってきました。

スイスの農村インス生まれのアルベール・アンカー(1831~1910)は国内では最も人気のある画家のひとりだそうですが、日本では無名に等しいそうで、私は全く知りませんでした。尤も私はかなり有名な画家でも作品はおろか名前すら知らないことが多いのですが。

ゆったりとした時の流れの中で寄り添うように静かに暮らす家族の日常が暖かみのある色調で写実的に描かれています。アンカーの優しい眼差しをその絵から感じることが出来ます。

今回、公開されている作品は約100点、「編物をしながら本を読む少女」は木炭と鉛筆とで緻密に細部まで描かれています。印象的な絵でした。「おじいさんと二人の孫」、おじいさんの後方からの光が二人の孫を立体的に浮き上がらせています。家族のぬくもりが伝わる絵でした。

いとこが展覧会を観に東京から出かけて来ましたが、その価値は充分あったと思います。

この展覧会の会期は今月18日(日)までです。

『あなたと、どこかへ。』文春文庫

『あなたと、どこかへ。』文春文庫

**日産TEANAスペシャル・サイト発信で話題となった短篇アンソロジー、待望の文庫化!**だそうで。そういえば川上弘美のファンサイトで以前このサイトのことが話題になっていたような気がする。

「ねえちゃん、ドライブいこう」と弟に誘われて出かける私、角田光代の『時速四十キロで未来へ向かう』。

「あたし、真由美ちゃんの運転、ちょっとその、こわいの」と言った母と一緒に出かける私、川上弘美の『夜のドライブ』。

とりあえずこのふたりの作品を読んだ。たったひとつの台詞だけでもふたりの作風の違いがわかる(ような気がする)。

クルマで出かけるシーンを盛り込むという約束事にしたがって作家8人が描いた作品8篇。

あとは吉田修一の『乙女座の夫、蠍座の妻。』、それから谷村志穂の作品読んだことあったかな、『娘の誕生日』を読んでみよう・・・。

クルマならやはり絲山秋子の作品も読んでみたい。

■ 先日木曽の道の駅で目にしたポスターです。「ほお葉巻き」、もう少し朴(ほお)葉が大きくなる今月末から来月にかけて木曽のお店に並ぶ「季節限定」菓子。ポスターの右側、上から下に向かって「中身」のつくり方が、左側、下から上に向かって「包み方」が描かれています。

包むという行為、あるいは包まれたものを扱うことは日常的に頻出します。料理にも巻いたり包んだりするものがいくつもありますね。

紙に包まれたお菓子、竹の葉に包まれたおにぎり、餃子・・・、風呂敷で包む、包装紙で包む、衣服は身を包むもの、建築用語にも棟包みや建てぐるみなどいくらでもありますネ。そうだ、治療のために歯を金属で包むこともあります。割り箸やご祝儀を紙に包んだり、大気に包まれた地球・・・。思いつくままに挙げていくときりがありません。

包むもの(内容物)、包装材料・方法、包装目的などの観点から「包む」を系統的に分類してみても面白いかもしれません。このブログでもときどき取り上げてみようと思います。

30年前にこんな本が出ています。

『包み』額田 巌/法政大学出版局(1977)

アルコールな夜のブログです、念のため。

アルコールな夜のブログです、念のため。雑誌「クウネル」の読者の大半が若い女性だと聞きます。この雑誌に川上弘美の短篇小説が掲載されていることを教えてくれたのも若い女性でした。時々書店でこの雑誌を立ち読みします。

94年「神様」で第1回パスカル短篇文学新人賞を受賞。96年「蛇を踏む」で第115回芥川賞受賞。99年「神様」で紫式部文学賞、00年「溺レる」で伊藤整文学賞、女流文学賞を受賞。01年「センセイの鞄」で谷崎潤一郎賞を受賞。07年「真鶴」で芸術選奨文部科学大臣賞を受賞。このすごい受賞歴! もはや川上弘美に怖いものなしですね。それにしても今回のタイトルは・・・、「きんたま」、なんと大胆な。とてもこの稿のタイトルには出来ません。「きんたま」を読む なんて。

茨城のひいおじいちゃんは家にあった火鉢、股火鉢を「きんたま火鉢」と呼んでいたのでした。学識、人徳があってみんなから尊敬されていたひいおじいちゃん。

この短篇って結局テーマは何だろう・・・。**姉が男だったら、ひいおじいちゃんみたいに大きなきんたまをぶらさげていたかも知れない。** 繰り返します、もはや川上弘美に怖いものなし!

さて今回のタイトル、どうしよう・・・。 「○○」を読むで決まりです。ああ、なんて品の無い、これで読者をかなり減らすかも。

さて今回のタイトル、どうしよう・・・。 「○○」を読むで決まりです。ああ、なんて品の無い、これで読者をかなり減らすかも。

■ このところ建築モードな毎日。でも今回は本モードで。

角田光代の短篇集『人生ベストテン』講談社文庫を読み終えた。

表題作の「人生ベストテン」、40歳直前の鳩子が中学の同窓会に行こうと思ったのは、数名の幹事の中に岸田有作の名前があったから。中学2年の夏休み、たった3週間だけだったけれどつきあったふたり。

同窓会当日の昼どき、会社の同僚と食事に出て寿司屋のテーブルに着くなりいつもと雰囲気が違うことを指摘されて、「同窓会なのでござる」と鳩子が告白すると、「ひょっとして同窓会に初恋の君がくるとか?」「ね、ね、不倫のさ、不倫のきっかけ第一位ってさ、同窓会なんだってよ!」などと冷やかされる。

会場は西麻布のイタリヤ料理屋「ラ・カンパーナ」、薄暗い店内で五、六十人くらいの参加者の中から鳩子が初恋の人を見つけたのは同窓会がお開きになる頃だった。

「じゃあさ、二人だけで飲みに行こうか」 おいおい、なんだか平凡なパターンじゃないかと思いつつ読み進む。「それじゃあどこかで休んで行こう。二人だけの同窓会をしよう」 角田さん、なにこの展開と思っていると・・・。

後日鳩子が岸田有作から受け取った名刺を手に電話をすると老人が出た。何度電話しても同じことだった・・・。友人に電話してみると「ひどいわよねー、幹事やるなんていって、ドタキャンするんだから(後略)」「岸田くんは本当にこなかったの?一度も?終わりがけになってもこなかった?」

ラブホテルに一緒に入った岸田くんは偽者だった・・・。会場で鳩子はずいぶん顔立ちが変わった気がすると思ったのだが、結局最後まで別人だとは気がつかなかった。

25年ぶりに会ったとはいえ、初恋の人を間違えるかな。40年ぶりだって間違えない自信があるけどな・・・。

■「シャッフル!日本建築」というトランプの建築作品や建築家を選んだのは五十嵐太郎さんです。今回は西沢立衛さんですが、この人については何も知りませんので妹島和世さんとペアにしました。選者がどういう基準で選んだのかもよく分かりません。

西沢さんが手にしているもの、頭に載せているもの、洋服の模様 これらは皆西沢さんの作品から採ったものでしょうがひとつも分かりません。先日取り上げた妹島さんの講演記録によると、95年に西沢さんは妹島さんと共同でSANAAを設立しています。同じ建物の中にふたりの事務所が別々にあって、ばらばらで仕事をしたり一緒にしたりという状況のようです。

「新建築」5月号に西沢さん設計の「十和田市現代美術館」が載っています。「金沢21世紀美術館」の場合大小大きさの異なる部屋を向きを揃えて配置し、直径が100mを越える真円でそれらを束ねていました。「十和田」の場合は部屋が離散的に配置されているだけです。「新建築」の写真を見て直感的にこう思ったのですが、掲載されている座談会(西沢立衛、小池一子、五十嵐太郎)の記録を読んで五十嵐さんが同様の印象を語っているのにちょっとびっくりしました。

美術館の写真はこちらで↓

http://www.tokyoartbeat.com/tablog/entries.ja/2008/04/towada.html

絵画の世界では作家が意図しない、偶然に描かれる図柄をそのまま作品にしたものもあります。まさか建築の場合にはそんなことは無いでしょうが、そのように思わせるプランを見かけるようになりました。

映画「最高の人生の見つけ方」では主人公のふたりが人生のラスト6ヶ月でやりたいことを紙に書き出して実現した項目を線で消していました。

それに倣って青森県立美術館、十和田市現代美術館はじめ見学したい作品をノートにでも書き出してみようかなと思います。そうして毎日見ていると見学が実現するかもしれません。

「さっきの無常観、なんでもかんでも変わるものだって思っているから、街並みも変わって当たり前」

「でも、寂しくない?」

「お、そう思う? 街並みのシンボル的な存在の建築が突然消えて無くなったら雰囲気が変わっちゃうよね。薄っぺらに」

前々稿では事実のピースでフィクションを組み上げた。

懐かしい思い出、その背景には残しておきたいと思う建築、変わらないで欲しいと願う景観があるはず。大学進学を決めて上京するとき駅のホームまで見送りに来てくれたひと。その駅舎は今は無く遠い甘酸っぱい記憶の中にぼんやりと残るのみ。これは個人的な事情。

だが、周辺環境を見事に読み解いてそれに呼応するように考えられた建築で既に風景の一部となっている、そんな建築が取り壊されるとしたら・・・。

先日yayoizakaさんからブログを始めたことを知らせるメールが届いた。

坂の街 函館にある弥生小学校を保存したいと願うyayoizakaさんがブログで論考を重ねている。掲載されている写真を見ると、敷地の条件に上手く応えた校舎が凛として建っている。配置計画上、校庭が中庭になっているようだが、その中庭に面する校舎の壁面に整然と並ぶ窓はまさに繰り返しの美学だ。内部廊下のアーチ状の梁のリズミカルな繰り返しも美しい。

外観に戻ると、アール状に面取りされた校舎のコーナー部分に主玄関が計画されていることが分かる。戦前の計画だが当時の意匠の特徴がよく出ているのではないか。

小学校は子供たちが家庭から出て初めて経験する社会的環境、人生の出発点ともいえる場所だ。そのような原風景ともいえる建築、街並みの核ともなっている建築が消えてしまうのは確かに残念なことだ。

函館市はこの校舎を耐震強度の不足などを理由に取り壊すことを決めたようだ。詳細が分からないのでこれ以上ここには書かない。稿を改める機会があるかどうかも分からない。

http://yayoizaka.exblog.jp/ こちらのブログに注目していただけたら嬉しい。

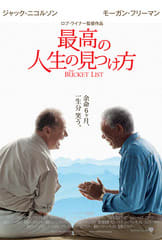

■ 人々は今こういう映画を求めているのかもしれない・・・。

末期ガンで余命半年と診断されたふたり、自動車整備工として家族のために一所懸命働いてきたカーター(モーガン・フリーマン)と実業家で財を成したエドワード(ジャック・ニコルソン)が人生のラストを最高にハッピーに過ごそう!と意気投合、「 BUCKET LIST」に書き出した自分がやりたいこと、体験したいことを実現すべく 病院を抜け出してスカイダイビングをしたりカーチェイスをしたりと、本当に病気なのか?と突っ込みたくなるほど、いたって元気に遊ぶ。

ワルジイサン(ジャック・ニコルソンのはまり役!)のエドワードが書き出したリストには「世界一の美女とキスをする」という項目もある。一体どこでどのようなシチュエーションで?

エドワードの自家用ジェット機で世界旅行に出かけるふたり。世界遺産のタージマハルやピラミッドなど世界の有名な観光スポット巡り。贅沢三昧な日々を過ごすが・・・。

映画はラストに最高の人生とは何か、ちゃんと教えてくれる。「世界一の美女」とキスもできる。エドワードは離婚していて奥さんはいない、従って世界一の美女は奥さんではない、念のため。では誰?、答えは映画館で。

「ゆく河の流れは絶えずしてしかも、もとの水にあらず」

「え? 何? 突然」

「向こうに川が見えるだろ、犀川。でね、浮かんだんだ」

「え~、あの川を見ていてもそんなこと浮かんで来ない。方丈記なんて、受験勉強したとき少し覚えたけど忘れちゃったもん」

「すべてのものは無常、変わらないものなんて何も無い・・・日本人に共通する世界観、そして死生観だって聞くけどね。日本人なら誰でもそうだってワケじゃなくって、ま、一般論だよね。で、さっきの方丈記の出だしだけど、水は一瞬として留まることなく流れていってしまうけれど川としては変わらないんだなって考えるというか捉えることだって出来ると思うんだよね」

「同じ川の流れでも見方によって違う答えになるってこと?」

「そう、さっきの川とはもう違うんだって考えるか、どんどん流れている川だけどちっとも変わらないって思うか・・・」

「う~ん、別にどっちでもいいけど 川の流れなんか」

「おいおいM、 オシラケモード?」

「ドーモそうみたい」

「人だってそうだよネ。お変わりありませんか?なんて久しぶりに会うと聞かれるでしょ?」

「私は「ゲンキ?」って聞かれるかな」

「意味は同じだよ、健康を気遣っているわけだから。でさ、変わらないといったって、体の細胞なんて1年か2年くらいかな、みんな入れ替わっちゃうから、しばらく前の自分とは違うんだよね」

「そっか、それってさっきの川の流れと同じだってわけね」

「そう!賢いじゃん」

「おかげさまで。鴨長明は、人の体は同じように見えても実は違うんだな~って思ったってことだよね。体の外見は変わらねど、もとの体にあらず・・・?」

「そうそう、では街並みは?」

「なに川で人、で今度は街並み? ケーキ食べよ~っと」

「ダイエット中じゃなかったっけ。街並みって知らない間にどんどん変わってしまうって思わないか?」

「変わる変わる、どんどん変わる。日本ってこんなに変わるのどうしてかな? ヨーロッパだと100年、200年変わらない街並みってあるでしょ」

「さっきの無常観、なんでもかんでも変わるものだって思っているから、街並みも変わって当たり前」

「でも、寂しくない?」

「お、そう思う? 街並みのシンボル的な存在の建築が突然消えて無くなったら雰囲気が変わっちゃうよね。薄っぺらに。表参道の同潤会アパートが無くなって安藤さんの平凡な外観の建築になって、雰囲気が変わっちゃったもんな」

「え? 表参道ヒルズ、あれカッキーじゃん」

「あ、時間だ。駅まで車で20分かかるからそろそろ行こう。休みに上野でやってる薬師寺展、行ったら?」

「え~ モディリアーニ展観たいな、新美。モディリアーニもピカソみたいに作風が変わっていったんだよね何回も。おとうさんは何観たい?」

「藝大のバウハウス・デッサウ展かな、6月に行くつもりだけど」

「着いた、ここで降りて。荷物それだけ? じゃ、気をつけて」

「アリガト、お仕事 頑張って」

HPから転載

HPから転載

■ 法隆寺の解体修理や、薬師寺の金堂をはじめ西塔、中門、回廊などの再建を果たした宮大工西岡常一の最晩年に取材。遠い昔から連綿と継承されてきた「技と心」を語る棟梁。職人としての矜持が伝わってくる。

**わたしらが扱ってるのは一本一本癖のある木ですわな。コンピュータやと一律に答えを出してくれますけれども、この木はこういう癖があるからこう削らんとあかん、ここにもっていかんとあかんという答えは出してくれません。長年つちかってきた経験と勘がなければ大工は務まらんということです。本を読んでもわからん。学校で教えられるもんやない。手間と時間をかけておぼえる以外にないんです。一人前の大工になるのに早道はないということです。**

この国にはもはや棟梁が語るような職人が育つ環境も仕事をする環境も無いのだろうか・・・。

**けれどもかつてこの国に美しいニッポンがあった――そのことをわかってもらえれば十分である。**と本文を結んでいる著者はそのような認識のようだ。

以前読んだ『木のいのち木のこころ』新潮OH!文庫と重なる内容が少なくないが復習するつもりで連休中にこの『宮大工西岡常一の遺言』山崎佑次/彰国社を読んだ。

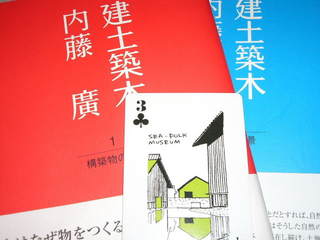

「建築トランプ」 今回は内藤 廣さんの「海の博物館」

■ 何年か前、友人と三重県鳥羽市までこの建築を訪ねて出かけてきました。かなりのローコスト建築だと聞いていましたが実際に見学してみて、このことが空間の質を決定するのものではないことを再認識しました。予算が少ないことを言い訳にしてはならない・・・。展示棟の米松集成材のフレームの繰り返しが美しかったことを覚えています。

84年春竣工の渋谷のギャラリーTOMは確か内藤さんのデビュー作だったと記憶していますが特徴的な架構の繰り返しが展示室内に表しになっています。やはりこの年に竣工した自邸でもトップライトの木製フレームが繰り返されています。そう、内藤さんの架構はデビュー作から繰り返しの美学なのです。

ギャラリーTOM

検討模型には架構が表現されています。安曇野ちひろ美術館/「建築文化」96年4月号。

「新建築」の5月号に内藤さんの近作「日向市駅の駅舎」が載っています。駅といえば繰り返しの美学、それも内藤さんが設計したとなると・・・。

http://www.japan-architect.co.jp/japanese/2maga/sk/magazine/sk2008/sk05/works/116.html

構造は川口衛さん、鉄骨と集成材との組み合わせ、ハイブリッドな架構の繰り返しが美しいです。日向市、見学に出かけたいところですが宮崎県は遠い。でもいつか機会があるかもしれません。

初回から今回までの講演を収録した冊子

■ 三協立山アルミ建築フォーラム、第三回目は建築家妹島和世さんの講演会でした。昨年(07年)の7月に東京で開催されたこのフォーラムには残念ながら参加することが出来ませんでしたが、講演を収録した冊子を入手して読みました。

「近作について」と題した講演で妹島さんは「金沢21世紀美術館」からニューヨークの「ニューミュージアム」まで14ものプロジェクトを紹介しています。

それらのプロジェクトを見ていると妹島さんの作品のふたつの特徴に気がつきます。それは原初的なイメージをそのまま具現化したようなフリーハンドな曲線によるプランニング(右の写真:群馬県鬼石町の鬼石多目的ホールがその例)と金沢21世紀美術館の平面計画やこの冊子の表紙のデザインスクールの立面のような純化した幾何学的形態です。共に「もの」としての建築のリアルな存在感からは遠い抽象的な印象を受けます。

バーチャルな世界に関わらざるを得ない今日の社会、妹島さんのデザインが受ける理由はこの辺にあるのではないか、私はそう思っています。

熊本県農林水産部農林水産政策課のHPより引用。

■ 建築と土木はちょうど海と空のように境界を接する分野です。空中に飛びだす魚がいたり、水中に潜る鳥がいるように境界を越えて土木の世界を覗く建築関係者がいたり、建築の世界を覗く土木関係者がいたりもしますがそれは稀なことです。共通する工学的な基盤に立ちながらお互い相手の分野のことをよく知らないというのが実情でしょう。

梓川頭首工を路上観察しながら、何も足さない、何も引かない(ウイスキーのCMのようですが)技術的な根拠にのみ基づくデザインはその必然性ゆえやはり美しいと思いました。ウソのない美しさです。

一方建築のデザインは設計者の美的センスなどという曖昧な根拠に因るところが少なくありません。何故窓が円いのかとその根拠を問われても答えに窮します。そこをあたかも必然であるかのように説明出来ることが建築設計者に求められる能力なのだと指摘されれば頷かざるを得ませんが。

曖昧な世界に棲む者にとって隣りの芝生が青く見えないなどということはありません。でも曖昧な領域の存在こそ建築の最大の魅力なんでしょう、きっと。