平山 郁夫と東山魁夷の日本画は私の心を揺さぶります。何度見ても感動します。二人の日本画は題材も違いますが受ける印象も違います。

しかし二人の日本画を見ると感動を受け、やがて心がシーンと静かになります。

今日は平山 郁夫と東山魁夷の日本画をご紹介致したいと思います。

まず平山 郁夫ですが、彼はシルクロードに魅せられ何十回も行きました。

シルクロードの画家と言っても過言ではありません。

駱駝に乗った胡人が月の砂漠を列になって静かに歩いています。シルクロードの旅です。日本人の憧れの風景です。その風景を何度も何度も描いたのです。

1番目の写真は玄奘三蔵法師をテーマにした『仏教伝来』です。

東京藝術大学で助手を務めていた1959年ごろの制作です。平山郁夫はインドへ旅した三蔵法師を尊敬していました。この制作が切っ掛けになり中国とローマを結ぶシルクロードに強い興味を持ちその風景画を沢山描くようになります。

2番目の写真は何度か訪れた甲斐小泉の平山郁夫シルクロード美術館に展示してあった「月光砂漠行」です。

平山郁夫は1968年以降シルクロードに関連する国々を数十回訪問し各地の風景画を描いています。訪れた国は中国、中央アジア、西アジア、東南アジア、地中海地域などシルクロードと関連のあった国々約37ケ国です。

平山郁夫の一生はシルクロードに魅せられた生涯だったのです。

3番目の写真は同じくシルクロード美術館に展示してあった「アフガニスタンの砂漠行」です。

この美術館の1階にはシルクロードと関連のあった陶磁器、織物、イスラーム美術の彫刻、ガンダーラ美術の仏像、硬貨など約9000点の一部が展示されています。平山郁夫のシルクロードにかける情熱の強さに圧倒されます。

4番目の写真は『流水間断無』(奥入瀬渓流) です。この絵の大きな原画もシルクロード美術館 に展示してありました。

5番目の写真は平山郁夫の郷里の尾道から四国を繫ぐ橋を描いた「白い橋 因島大橋」です。

平山郁夫は1930年に 広島県尾道市瀬戸田町に生まれ尾道市で育ちました。そして2009年、79歳で亡くなりました。

平山郁夫の日本画を見ると何故心が静まるのでしょうか。それはたぶん絵の背後に仏教的な祈りがあるからです。

平山郁夫は先の戦争や原爆被爆の体験から、終生「平安と鎮魂」を求めていたのです。仏教的な祈りでした。

奈良の薬師寺に奉納された壮大なスケールの『大唐西域壁画』と『ナーランダの月』は正しく心の平安と全ての死者の鎮魂を祈った壮大な絵画です。

平山郁夫の絵画の裏には何時も静かな仏教的祈りがあるのです。

誤解を恐れずに書けば、全て宗教画なのです。それが平山郁夫の絵画の強みでもありますが弱みになる場合もあるのです。

宗教的になって芸術性が弱くなる場合もあるのです。しかしとても美しい絵です。私は彼の絵が大好きですが、家人は何となくつまらない絵だと言います。

さて次に東山魁夷の日本画をご紹介いたします。

1971年に出版された東山魁夷のドイツ旅行記の「馬車よ、ゆっくり走れ」を読むと彼の若き日のドイツへ対する強い想いが書いてあります。私の 心に焼き付いている旅の随筆集です。

昔、スケッチをした街角に立って風景を描いているときの気持ちを思い出しているのです。

1970年前後に何度か行ったドイツや北欧で馬車に乗ったようです。ゆっくり石畳を走る蹄鉄や車輪の音が若い時のベルリン留学の回想を誘ったのです。

ベルリンの冬は毎日雲が低くたれこんで暗く寒いのです。その風景が、そしてそこで学んだ宗教学や哲学が東山魁夷の絵画の精神性を深くしています。

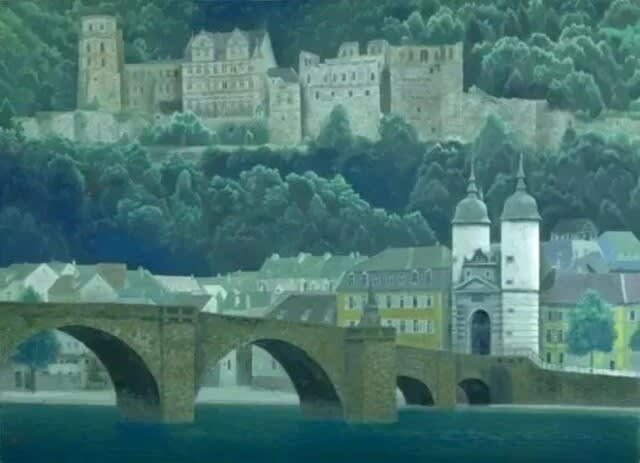

6番目の写真は東山魁夷の「緑のハイデルベルグ」、1971年です。

ライン河の支流ネッカー河のほとりに位置するハイデルベルク。初夏の緑に覆われた山腹の古城はドイツ・ルネサンスの重厚な面影と典雅な趣をあわせ持っています。街並みの景観の価値を重んじ、保存に努めるヨーロッパの落ち着いたたたずまいをとらえた東山魁夷の代表作です。

7番目の写真は東山魁夷の「白い馬」です。

1972年、魁夷は突然、白い馬を描き始めた。若葉が水面に映る川のほとり、山深い木々の間、ほの暗い森の中、紅葉の木々の間など、さまざまな風景の中に馬を置いたのです。それが、夢の中の出来事のような18枚の絵になったのです。(http://d.hatena.ne.jp/cool-hira/20110730/1311973474 )

8番目の写真は東山魁夷の「年暮れる」です。

この絵には屋根しか描いていないのに、人の静かなざわめきが聞こえて来るようです。荘厳に年が暮れるその姿が静かに描かれているのです。(http://blogs.yahoo.co.jp/cksbg258/15270923.html )

9番目の写真は東山魁夷の「照紅葉」です。

東山魁夷は東京美術学校卒業後すぐの1933年から1935年までベルリン大学に留学しました。寒くて暗いベルリンで芸術家になるための哲学、神学、美術史、ギリシャ文化、などを勉強したのです。そして盛んに絵画制作にいそしんだのです。

彼がパリではなくベルリンへ留学したことが良かったと思います。パリに行った多くの日本人画家のように印象派の模倣をする必要が無いのです。迷うことなく独自の画風を育てることが出来たのです。

なにせドイツの有名な画家と云ったらデユーラーしか居ないのですから。暗い細密な絵画をルネッサンス期に描いたデユーラーの記念館しかないのです。あとは暗い中世の宗教画を集めた美術館が数多くあるのです。

日本では東山魁夷のドイツ留学の影響をあまり言われていません。

しかし1971年に出版された彼のドイツ旅行記の「馬車よ、ゆっくり走れ」を読むと彼の若き日のドイツへ対する強い想いが書いてあります。ドイツ留学の強い影響で彼の画風が出来たのです。

私も若い頃、ドイツに留学したので東山魁夷のドイツ留学の強い影響で彼の画風が出来たと考えています。個人的な感想ですが。家内は魁夷の絵は整い過ぎている。知的で感動が伝わらない。などと生意気なことを言います。ちなみに彼女の好きな画家は小野竹喬です。

今日は平山 郁夫と東山魁夷の日本画をご紹介致しました。

それはそれとして、今日も皆様のご健康と平和をお祈り申し上げます。後藤和弘(藤山杜人)