4月4日。久々の晴れ。午後、隅田公園の台東区側に出かけました。

枝垂れ桜。

枝垂れ桜。

満開を少し過ぎた様子。左手から、ゆりかもめが飛んできます。

満開のころ(去年)。

・・・さて、今年は、

スカイツリーの先端が少し曲がっているような。

スカイツリーの先端が少し曲がっているような。

浅草に近いせいか、外国人もたくさん。和服姿が目立ちます。

もう宴会も場所取りも。

サクラとお似合いの、墨田区側にそびえる「スカイツリー」。

すっきりした印象。

すっきりした印象。

4月4日。久々の晴れ。午後、隅田公園の台東区側に出かけました。

枝垂れ桜。

枝垂れ桜。

満開を少し過ぎた様子。左手から、ゆりかもめが飛んできます。

満開のころ(去年)。

・・・さて、今年は、

スカイツリーの先端が少し曲がっているような。

スカイツリーの先端が少し曲がっているような。

浅草に近いせいか、外国人もたくさん。和服姿が目立ちます。

もう宴会も場所取りも。

サクラとお似合いの、墨田区側にそびえる「スカイツリー」。

すっきりした印象。

すっきりした印象。

今日、4月4日は、「清明」。春分のあと、15日目。

我が家のささやかな花壇。

モッコウバラにはがたくさんのつぼみが。待ち遠しかった春を待ちわびたように咲き始めます。

ビオラ・パンジー。

ビオラ・パンジー。

スプリングスノーフレーク・ナデシコ・アリッサム

清明(せいめい)とは万物が清らかで生き生きとした様子を表した「清浄明潔」という言葉を訳した語です。花が咲き、蝶が舞い、空は青く澄み渡り、爽やかな風が吹く頃です。

『こよみ便覧』には三月節に「万物発して清浄明潔なれば、此芽は何の草としれるなり」と記されている。様々な花が咲き乱れ、お花見シーズンになる。(「Wkipedia」より)

とありますが、今年の東京地方。4月1日から冬に逆戻り。冷たい雨の日が続きました。

そして、今日。昨日までとは打って変わって快晴。

まだ春休み。にもかかわらず、子どもたちの姿や元気な声はありません。学童か保育園に行っているのでしょう。歩いている人は、年寄りばかり。

我が家のネコも外を眺めていてもつまらないのか、

すぐ退散。

ところで、今年の入学式。満開を過ぎた(はずの)サクラは咲き残っているでしょうか?

確実に温暖化は進行しています。某高校の入学式の写真を15年くらい遡ると、歴然としています。

サクラは咲き始めると、すぐに満開。今年のソメイヨシノ、はたしてどうか。3日間続いた冷たい雨と風で・・・。

まさに「花に嵐」の譬えのようだった3日間。

勧 酒 干武陵

勧 君 金 屈 巵

満 酌 不 須 辞

花 発 多 風 雨

人 生 足 別 離

書き下し文

君に勧む 金屈巵(きんくつし)

満酌 辞するを須(もち)いず

花発(ひら)いて風雨多し

人生 別離足る

井伏鱒二の訳

この盃を受けてくれ

どうぞなみなみ注がしておくれ

花に嵐のたとえもあるぞ

さよならだけが人生だ

「花に嵐」は、「好事魔多し」ということでしょうが、漢詩の全体では、あるいは井伏の訳の方が分かりやすくて、むしろ「会うは別れの始め」とか、せっかくの逢瀬もいつかは必ず別れが訪れる。

ま、いつか訪れる別れを見据えつつも、「人生意気に感ず」で、友人とのひとときを、その時々を精一杯楽しんでいくことが大切だ、くらいの意味合いでしょうか。

「さよならだけが人生だから、この出会いのひとときを大いに楽しもう」

七十二侯では、(「暦生活」HP参照)

玄鳥至 つばめきたる

ツバメが海を渡って、日本にやってくる頃。本格的な春と農耕シーズンを迎える時期です。

※「若いツバメ」は、年上の女性の愛人となっている若い男をさす俗語。

明治時代の婦人運動・女性解放運動の先駆者 平塚雷鳥と、年下の青年画家 奥村博史の恋に由来する。

平塚が年下の男と恋に落ちたことで、平塚を慕う人々の間で大騒ぎとなり、奥村は身を引くことにした。

その時、奥村から平塚に宛てた手紙の中で、「若い燕は池の平和のために飛び去っていく」と書いたことから流行語となり、女性から見て年下の愛人を「若いツバメ」いうようになった。(「語源由来辞典」より)

・次侯 4月9日〜4月13日頃

鴻雁帰 こうがんかえる

ツバメとは反対に、冬の間を日本で過ごした雁が北のシベリアへと帰っていく頃です。

※「雁書」というのは、便り、手紙のこと。中国前漢の蘇武が、匈奴に捕らえられた時、自分の生存を知らせる手紙を雁の足に結んで放ったという故事からきている。そこで、中国では、「雁」は、遠隔の地の消息を伝える通信の使者と考えられている。

・末侯 4月14日〜4月19日頃

虹始見 にじはじめてあらわる

春が深くなるにつれ、空気が潤ってくるので、この時期からきれいな虹を見ることができます。

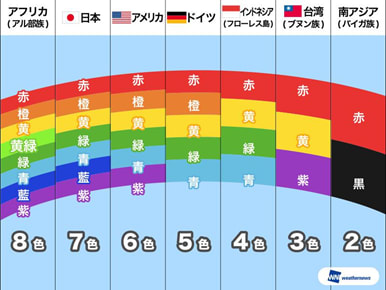

※日本では、虹の色は一般的に外側から順に「赤・橙・黃・緑・青・藍 ・紫」と識別していますが、世界共通の認識ではありません。アメリカでは6色、ドイツでは5色と識別されているようです。アジア諸国、ヨーロッパ諸国の中でも虹の色に違いがあるようです。

(「ウェザーニュース」より)

(「ウェザーニュース」より)

付け足し

以下「ウェザーニュース」より。

「清明」は「清浄明潔(せいじょうめいけつ)」という言葉の略となっています。

「こよみ便覧」(江戸時代に書かれた暦の解説書)の清明の説明部分で登場しており、この時期は、草木を始めとした全ての物が活き活きとしており、清らかで美しいということを伝えています。

中国には清明節(せいめいせつ)という祝日があります。毎年4月の4日前後で、ご先祖様にご加護と平安を祈る日とされています。

清明節は、家族そろって祖先の墓に足を運び、お供えをしたり、お墓の掃除をするという習慣があります。日本でいうお盆のようなものですね。ちなみに、お墓を清めるという意味合いから、別名「掃墓節(そうぼせつ)」とも言われているそうです。

清明祭は、中国のみならず沖縄でも実施されています。「せいめいさい」ではなく「シーミー」と呼ばれ、二十四節気「清明」の期間に行うところがほとんどだそうです。目的は中国と同じくご先祖様の供養。

ただ、シーミーにはちょっと変わった点が。掃除などを済ませた後、お墓の前にレジャーシートを敷いて、お重に入ったごちそうを食べるという習慣があります。「え、お墓の前で?狭くないの…?」なんて思いますが、沖縄のお墓の前は、清明祭のためにきちんとスペースが設けられているようです。家族とワイワイ楽しみながら食事ができるということで、ご先祖様自身も楽しみにしている行事の一つかもしれませんね。

「春を迎えて郊外を散策する日」ということで、清明節は、掃墓節の他に「踏青節(とうせいせつ)」とも言われています。

暖かくなった清明の時期にはまさにピッタリです。

それでは、小生も出かけましょうか!

次の24節気は「穀雨」(4月20日)。

旧東海道を平塚駅まで戻ります。

「平塚宿東問屋場跡」。

「平塚宿東問屋場跡」。

平塚宿は、東海道五三次の一つの宿場として慶長6年(1601)に成立しました。宿場は、旅人が休憩するための茶屋や宿泊するための旅籠(はたご)といった施設が整っているばかりでがなく、緒荷物の継立(つぎたて 人足や馬を取り替える)といったことも重要な役割でした。こうした人馬や御用旅宿の手配をはじめとする宿駅の業務を取り扱う場所を問屋場といいました。平塚宿では、問屋場が二カ所あり、西仲町にあったのを西組問屋場、二十四軒町にあったのを東組問屋場といいました。

※1 問屋場には、問屋主人・名主・年寄・年寄見習・帳附・帳附見習・問屋代迎番・人足指・馬指などの宿役人等が10 余人以上勤務していた。

※2 東海道五十三次の宿場として栄えた平塚宿の家並みは、空襲やその後の区画整理により、往時を偲ぶ面影が残っていない。

「ひらしん 平塚文化芸術ホール」などがある広場。商店なども軒を連ねています。

※2014年(平成26年)、旧東海道歩きのときには、ありませんでした。

その隣には、

「ひらつか市民活動センター」。旧東海道沿いには、

「平塚宿の江戸見附」跡。

「平塚宿の江戸見附」跡。

平塚宿と加宿平塚新宿との間には、かつて松並木があり、その松並木の西端に平塚宿江戸見附がありました。本来、見附は城下に入る「城門」のことをいい、城下に入る人々を監視する見張り場の役目を持ちました。宿見附も宿の出入り口を意味すると同時に、宿を守る防御施設として設置されたことがうかがえます。・・・平塚宿の見附は二箇所」、江戸側の出入り口にあるものを江戸見附、京側にあるものを上方見附と呼びました。この二箇所の間が平塚宿内で・・・本陣、脇本陣、東西二箇所の問屋場、高札場、旅籠などがあり、江戸時代を通して200軒を超える町並みが続きました。・・・一般的に見附は、東海道に対して直角に位置するように設置され、土台部は石垣で固め、土盛りされた頂上部は竹矢来が組まれていました。

※平塚の由来

江戸時代の天保11年に幕府によって編纂された『新編相模国風土記稿』の中に里人の言い伝えとして、「昔、桓武天皇の三代孫、高見王の娘政子が、東国へ向う旅をした折、天安元年(857)2月この地で逝去した。棺はここに埋葬され、墓として塚が築かれた。その塚の上が平らになったので里人はそれを『ひらつか』と呼んできた。」という一節があり、これが平塚という地名の起こりとなった、という。

そこから宿内(高麗山方向)を振り返る。

「紅谷町」。

「紅谷町」。

この近くの「紅谷公園」にはお菊の墓があります。旧東海道歩きのときに訪れました。 「お菊塚」。「紅谷町公園」の一画にある。

「お菊塚」。「紅谷町公園」の一画にある。 説明板。

説明板。

番町皿屋敷・お菊塚

伝承によると、お菊は平塚宿役人真壁源右衛門の娘で、行儀作法見習のため江戸の旗本青山主膳方へ奉公中、主人が怨むことがあって菊女を切り殺したという。一説によると、旗本青山主膳の家来が菊女を見初めたが、菊女がいうことをきかないので、その家来は憎しみの余り家宝の皿を隠し、主人に菊女が紛失したと告げたので、菊女は手打ちにされてしまったが後日皿は発見されたという。

この事件は元文五年(1740)二月の出来事であったといい、のちに怪談「番町皿屋敷」の素材になったという。また他の話による菊女はきりょうが良く小町と呼ばれていたが、 二十四才のとき江戸で殺されたといわれている。屍骸は長持ち詰めとなって馬入の渡し場で父親に引き渡された。この時父親真壁源右衛門は「あるほどの花投げ入れよすみれ草」と言って絶句したという。源右衛門は刑死人の例にならい墓をつくらず、センダンの木を植えて墓標とした。

昭和二十七年秋、戦災復興の区画整理移転により現在の立野町晴雲寺の真壁家墓地に納められている。

平塚市観光協会 お彼岸で香華が手向けてあった。

お彼岸で香華が手向けてあった。

小さな公園ですべり台がぽつんとある、その脇にあった。

ついでに、

「市ヶ谷」駅から「靖国通り」に出て、右手。三菱UFJ銀行の脇を緩やかに上る坂が「帯坂」。 「帯坂」。

「帯坂」。

この坂を帯坂といいます。名称は歌舞伎で有名な番町皿屋敷の旗本、青山播磨の腰元お菊が、髪をふり乱し帯を引きずってにげたという伝説によります。また一名切通し坂ともいわれたのは、寛永年間(1624~1643)外堀普請の後に市ケ谷御門へ抜ける道として切り通されたのでその名がつけられたといいます。

怪談『番町皿屋敷』

牛込御門内五番町にかつて「吉田屋敷」と呼ばれる屋敷があり、これが赤坂に移転して空き地になった跡に千姫の御殿が造られたという。それも空き地になった後、その一角に火付盗賊改・青山播磨守主膳の屋敷があった。ここに菊という下女が奉公していた。

承応2年(1653年)正月2日、菊は主膳が大事にしていた皿十枚のうち1枚を割ってしまった。怒った奥方は菊を責めるが、主膳はそれでは手ぬるいと皿一枚の代わりにと菊の中指を切り落とし、手打ちにするといって一室に監禁してしまう。菊は縄付きのまま部屋を抜け出して裏の古井戸に身を投げた。まもなく夜ごとに井戸の底から「一つ……二つ……」と皿を数える女の声が屋敷中に響き渡り、身の毛もよだつ恐ろしさであった。やがて奥方の産んだ子供には右の中指が無かった。

やがてこの事件は公儀の耳にも入り、主膳は所領を没収された。その後もなお屋敷内で皿数えの声が続くというので、公儀は小石川伝通院の了誉上人に鎮魂の読経を依頼した。ある夜、上人が読経しているところに皿を数える声が「八つ……九つ……」、そこですかさず上人は「十」と付け加えると、菊の亡霊は「あらうれしや」と言って消え失せたという。

この時代考証にあたっては、青山主膳という火附盗賊改は存在せず、了誉上人は250年前の1420年(応永27年)に没した人物である。また千姫が姫路城主・本多忠刻と死別した後に移り住んだのは五番町から北東に離れた竹橋御殿であった、というようにまったくの史実ではないという。

が、東京都内にはお菊の墓というものがいくつか見られ、東海道・平塚宿にもお菊塚と刻まれた自然石の石碑がある。元々ここに彼女の墓が有ったが、戦後近隣の晴雲寺内に移動したという。これは「元文6年(1741年)、平塚宿の宿役人眞壁源右衛門の娘・菊が、奉公先の旗本青山主膳の屋敷で家宝の皿の紛失事件から手打ちにされ、長持に詰められて平塚に返されたのを弔ったもの」だという。

(以上、「Wikipedia」参照)

何だか話題が発展しすぎました。

広い道に合流した後、さらに南に進みます。

※この道が旧東海道と合流する「中原街道」道ではなさそうですが。

公園の手前、三叉路。分岐点に道祖神。

左の道を進みます。

この付近の今昔。

(1870年代)

(1870年代)

(現在)

(現在)

赤い線は「国道1号線」現在の東海道。「中原御殿」付近から旧東海道への道は消滅している。

現東海道(国道1号線)に出ます。

西方向を望む。

(「日本橋まで65㌔」ポスト。

(「日本橋まで65㌔」ポスト。

少し東方向に戻ります。

この道が旧中原街道?

この道が旧中原街道?

旧東海道・「平塚」交差点。

旧東海道・「平塚」交差点。

西を望むと、 独特の山容の山が。

独特の山容の山が。

高麗山(こまやま)。

高麗山(こまやま)。

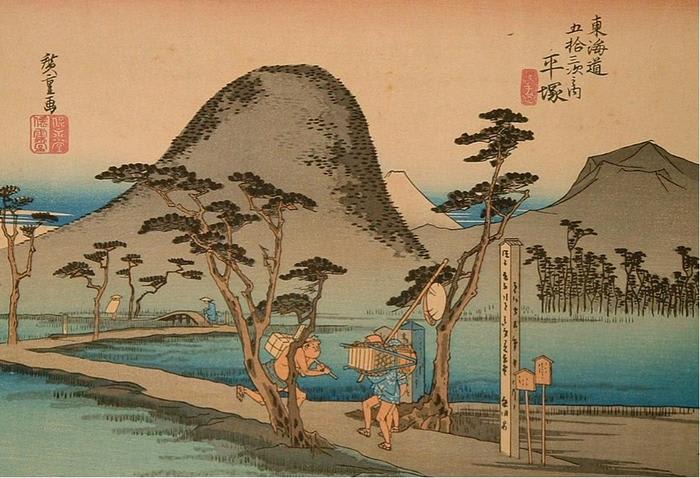

高麗山(こまやま)は神奈川県の平塚市と大磯町に跨る山。大磯丘陵の東端にあたり、標高168m。

広葉樹の自然林が残り、「21世紀に残したい日本の自然100選」に選ばれている。一帯の県有林約29haは、高麗山県民の森に指定されている。歌川広重の『東海道五十三次』では平塚宿にその姿が描かれた。名称は高句麗(中国東北部から朝鮮半島北部にわたる地域)からの渡来人に由来するといわれる。地元では高麗寺山(こうらいじさん、こうらじやま)とも呼ばれているように江戸時代まで高麗寺という寺が山中にあり、現在の高来神社も高麗神社として寺内にあった。高麗寺は高句麗から渡来した高麗若光を祀った古い寺院と言われるが、室町時代には数度の戦火に見舞われ、廃寺寸前にまで追い込まれる。しかし江戸時代に徳川家が権現信仰のあるこの寺を上野寛永寺の末寺とし東照宮を置いたことから隆盛を取り戻した。 しかし明治時代に入るとこのことが仇となり、徳川色を消し去りたい明治政府によってこの寺は廃寺とされ、廃仏毀釈で山内の堂塔は悉く破壊され高麗神社だけが残った。高麗神社は明治時代に高来神社(たかくじんじゃ)と改名し現在に至っている。高麗寺が健在の時は、山頂の大堂とその西側の西天照(現在の八俵山)東側の東天照で三権現と呼ばれ、大堂、東天照の地名は今も山中に残る。なお、江戸時代には高麗寺領は高麗寺村という独立した村となっていた。

高麗寺山から現在の高麗山になった。7世紀に滅亡した高句麗からの亡命者の一部がこの付近に定住し、寺院を建立してこの名をつけたと考えられている。このことは付近の古墳群から出土した装飾品や山の南側にもろこしが原(現在は唐ケ原、とうがはら)という地名が残っていることなどからも推測できる。唐ケ原は菅原孝標女(すがわら たかすえのむすめ)が更級日記に「もろこしが原に大和撫子(やまとなでしこ)しも咲きけむこそなど人々をかしがる」と書いた地とされる。この地に一旦は定住した大陸からの移住者は、その後現在の埼玉県にあった高麗郡に集められ移住していった。旧高麗郡の埼玉県日高市に高麗神社と高麗山聖天院(現在は真言宗)があり、どちらも高麗若光に縁がある。

虎女の伝説

虎女(とらじょ)とは富士の裾野の仇討ちで有名な曽我物語の中の虎御前のことである。曽我物語の語り部でもあった晩年の虎女は高麗寺の近くに住んだといわれている。

高麗山が描かれている。※東海道歩きの時にもこの山容の印象深かったことを思い出します。

高麗山が描かれている。※東海道歩きの時にもこの山容の印象深かったことを思い出します。

「平塚の郊外を流るる花水川に架せる花水橋の此方(こなた)より高麗山及び富士の遠景を眺めたる光景」と『東海道』(大正7年刊行,保永堂版『東海道五十三次』と当時の現状写真を対照した図書)にある。左側中景に小さく見えるのが花水橋である。写真で見る高麗山は,図のように左右非対称で(左側がゆるく右側がやや急な)こんもりと趣のある形ではなく,はるかにゆるくほぼ均一な弧を描いている。道も,図のように雁木状ではなくほぼ真っすぐである。もし,実景により近く描いているとしたら,はるかに平板な絵になっていたに違いない。

『浮世絵を読む5広重』(平成10年)

(「東海道五十三次~五葉が選ぶ広重の風景画 - 鹿児島県立図書館」HPより)

通りの向こうに見える「高麗山」。ここまで眼前に山が登場しなかったせいか、視界が開けると同時に、独特の山容が目を引く。

現在のようす。 大正時代のようす。(「知足美術館」HPより)

今も昔も「東海道」から眺める山のようすは変わらない。

この地が地図上では「平塚」となる。

この付近の今昔。

(1870年代)

(1870年代)  (現在)

(現在)

旧東海道・平塚宿との合流点。 お寺の二本東側の細い道が「旧中原街道」?

「中原街道」歩き。横浜市内でのアップダウンにくたびれたこと、平塚市内に入ってから中原御殿まで迷ったことなどけっこう時間がかかりましたが、虎ノ門から旧東海道との合流地点まで。ここで終了。

この先、旧東海道歩きの際にも歩いた「平塚宿」内を平塚駅まで。次回、番外編で紹介。

昨日、昼前の隅田公園。

もうたくさんの人出。まだ曇り空でしたが。

すっきりした印象。池や築山も明るい雰囲気。

3年前のようす。

3年前のようす。

かつてのような素朴な公園の印象はなく、ソメイヨシノの古木も植え替えられ、・・・

ところで、ぽつんと1本あった(小生お気に入りだった)しだれ桜は、どこに移植されたのか?

「ヤエベニシダレ」。

「ヤエベニシダレ」。

・・・

隅田川堤のソメイヨシノ。ほぼ満開。

外国人など大勢の人たちのそぞろ歩き。

着物姿のた女性たち、男性陣、外国の衣装をまとった人たちが、写真撮影。

家族で、

茶店も出て、

桜の下で宴会も。

春のうららの、 対岸は浅草。

対岸は浅草。

「みやび」。

「みやび」。

菜の花も満開。

隅田川堤を望む。

隅田川堤を望む。

高速道路下の東側にはいろんな種類のサクラが植えられています。人通りもあまり無く、ポツンと。

「ようこう(陽光)」。

「ようこう(陽光)」。

「しろたえ(白妙)」。

「しろたえ(白妙)」。

「エドヒガン」。

「エドヒガン」。

「アーコレード」。

「長命寺桜もち」と「オオシマザクラ」。

お店の前は混雑しています。

「平塚市マンホール・中原」。 矢印は北方向を示す。

矢印は北方向を示す。

足元の表示で東西南北が知れる。

「中原宿高札場跡」。

「中原宿高札場跡」。

中原宿の高札場は、徳川家康の築いた中原御殿に向かう大手道と中原街道の交わる位置に設けられていました。高札場とは幕府などから出された禁令を機の札に書き掲示した場所のことです。「中原御宮記」を見ると土台を石垣で固めて柵を結い、高札が掲げられている部分には屋根がついていました。

ようやく「中原小学校」へ到着します。

相州中原御殿之碑

この地は慶長年間江戸に幕府を開いた徳川家康公が旅のやどりとして造営した中原御殿の跡である。御殿はまたの名を雲雀野御殿ともいい、家康公が鷹狩りや江戸と駿府往来の途次に宿泊した。文献によると文禄元年、肥前国名護屋陣に赴く際中原に止宿したのをはじめとし係わりには深いものがある。中原は御殿の勝地にとどまらずこの地に与えた影響は大きい。江戸時代初期の大住郡の行政、中原御林、中原街道など皆この地より発したという。・・・

「中原御殿」解説文。

「中原御殿」解説文。

・・・御殿が造られたのは、慶長元年(1596)ともいわれますが、諸説があります。寛永19年(1642)に修復されますが、明暦3年(1657)には引き払われました。その後、跡地には松や檜が植えられ、その中に東照宮が祀られました。その様子は「中原御宮記」の巻頭に長谷川雪堤の筆によって描かれています。

明暦3年(1657)江戸の大火(明暦大火)の後、御殿は引き払われたといわれています。ここから約500㍍南西にある善徳寺の山門は、御殿の裏門を移築したものだとも伝えていますが、はっっきりしません。大正2年(1913)の測量図によると、御殿は東西百間弱(約180㍍)、南北75間(約135㍍)の不整長方形(なお、江戸時代の記録には京間で東西78間、南北56間とあります)で、土堤は高さ3尺(約90㌢)、堀は、幅6間、深さ1丈8尺を測り、要所は石垣が積まれていたといわれ、堀を埋めるとき、たくさんの屋根瓦が出土したといいます。・・・

(1870年代)

(1870年代)

御殿地と囲ってある場所が現在の中原小。町はずれに当たる。周囲には畑が広がっている。

(現在)

(現在)

地名が、かつての「中原下村」から「御殿」に変わっている。

「善徳寺」。

「善徳寺」。

遠くに大山。

遠くに大山。

「三門」。

「三門」。

・・・この寺の三門は、徳川家康の御旅館中原宿の雲雀野御殿の裏門を移建したものであると昔からいい伝えられているが、如何にも由緒あり気な風格と雅趣を兼備した建造物である。

ここから、旧東海道まで歩いてみようと思います。

昨日までの暖かいお天気から一転して真冬の冷たい雨の一日です。満開になりつつあるサクラもちょっと待ったかな?

さて、葛飾区役所横の「さくら通り」。

道路の両側に「ソメイヨシノ」が並び、開花するとけっこうなお花見通りになっていました。

2年前のようす。

ここの桜並木は見事でした。

ここの桜並木は見事でした。

車もけっこう通るので、こんな注意書きまで立っていました。

車もけっこう通るので、こんな注意書きまで立っていました。

※この通りは、中川から綾瀬川に通じる用水路跡です。

それが皆、老木となり、車の通行にも支障が出るほど垂れ下がり、中には幹から折れそうなサクラも。

そのせいか、去年からソメイヨシノを伐採し、そこに新しいサクラの品種になりました。

3月27日。その若木が開花したので、出かけてみました。

区役所庁舎横。

区役所庁舎横。

「神代曙(じんだいあけぼの)」という新種。奥はソメイヨシノ。

「神代曙(じんだいあけぼの)」という新種。奥はソメイヨシノ。

神代曙。サクラの園芸品種。

神代曙。サクラの園芸品種。

花は淡い紅紫色の一重咲きで、花弁先端がやや濃い色となります。

原木は東京都調布市・神代植物公園にありアケボノと呼ばれていましたが、西田尚道により異なる品種であることが発見され、林弥栄により植栽地と旧名に因んで名付けられました。ソメイヨシノ系の品種で花色が淡紅色でやや濃くなります。サクラ類てんぐ巣病に罹り難いことから当会では染井吉野に代わる桜として、積極的に配布しています。

(この項「公益財団 日本花の会」HPより)

樹形は傘状、樹高は高木で、一重咲きの淡紅色の中輪の花を咲かせる。花期は4月上旬。ソメイヨシノより樹はやや小型で、花はほぼ同時期(神代植物公園では1~2日前)に開花するが、より花弁のピンク色が濃くグラデーションがあり鮮やかであることが特徴である。(この項「Wikipedia」より)

残されたソメイヨシノは、まだ開花していません。(3月27日現在)

「ハナモモ」。

葛飾区役所は移転が決まり、京成立石駅前の高層ビル内に移り、そのほか、駅前では大規模な再開発が進んでいます。

区役所の跡地はどうなるのでしょうか? さくら通りの東側は、区立小学校・中学校、都立高校と3校並んだ地域。

新しいサクラが植えられた「さくら通り」周辺も大きく変わってきそうです。

・・・

ついでに青戸公団へ。

少し咲き始めています。公団には他の種類の桜も開花。

少し咲き始めています。公団には他の種類の桜も開花。

芝生ではゲームを楽しむお年寄りたち。

桜の木の足下にはタンポポ。

桜の木の足下にはタンポポ。

旧道もほんの少し。県道に合流します。

長い塀が続くお屋敷。

「大野農協前」バス停。

「大野農協前」バス停。

その先を右に曲がります。(この先、ジグザクに南西に進みます。)

大きな建物に沿って右に回ります。 「日本ムーグ株式会社」。

「日本ムーグ株式会社」。

右奥に「三菱ケミカル 関東事業所 」。

右奥に「三菱ケミカル 関東事業所 」。

「東中原」。

「東中原」。

市章入り。相模湾の波をイメージしたデザインの左右に 関東三大七夕祭りの一つ湘南ひらつか七夕祭りのシンボルマークを配し、下 には蓋の設置場所名や「SR」「70」「MS」年度等を表す文字と、上には蓋の北方向を示す↑があります。 全ての町ごとに、町名が記入されている。

「第一三共プロファーマ(株)平塚工場 」。

大きな「西友平塚店」。

大きな「西友平塚店」。

左が三共、右手は住宅地。

左が三共、右手は住宅地。

敷地の西側。

敷地の西側。

敷地内は空き地が目立ちます。工事中の車両もちらほら。

平塚工場は敷地面積266,000m2を有し、1966年(昭和41年)消化酵素タカヂアスターゼの原薬製造工場として操業を開始しました。その後、他工場からの品目移管や新製品立ち上げにより成長を続け、第一三共グループの主力となる製剤工場に発展しています。

(1970年代)まだ工場ができていませんでした。

(1970年代)まだ工場ができていませんでした。

「中原中宿」バス停。 ベンチで小休憩します。

ベンチで小休憩します。

※平塚駅を発着点にし、市内にバス路線網が広がっています。「神奈中(神奈川中央交通)」のバスをいたるところで見かけます。

この角を右に折れて進みます。

畑地と大きなおうち。

広い通りに出ます。右手に「遺跡公園前」バス停。

「中原上宿遺跡」碑。

「中原上宿遺跡」碑。

平野の中でも砂州・砂丘(以下砂丘)に立地した中原上宿遺跡群は、平塚伊勢原新県道新設道路工事に伴う調査で、昭和53年8月から翌年の6月までに実施された上宿遺跡・厚木道遺跡・山王脇遺跡の総称です。ほぼ南北に走る道路は東西に延びる砂丘列を縦断しており、砂丘の生成時期を知る上で貴重な調査でした。長さ約800m、調査面積8,000m2の成果は平塚市の考古学史に残るだけの内容の濃い遺跡です。現在、調査を記念して「遺跡道路公園」として残されています。

ここでは、多くの成果の中から弥生時代にスッポトをあてることにします。発見された集落は弥生時代後期の後半(3世紀頃後半)のムラで、古墳時代直前に位置付けされます。20数年前の考古学の状況では、砂丘から弥生時代の集落が発見されることは想像していいませんでした。それだけ砂丘の実態が把握されていなかったからです。現実に弥生集落が発見されたことにより、砂丘での農耕が弥生後期に始まったことが立証されました。その後の調査では、弥生中期の集落が発見され、確実に砂丘での生活が遡っています。今後の最大の課題は、縄文時代の集落が発見です。というのは、中原上宿遺跡以来、砂丘からの縄文土器が発見されていますので、その可能性が十分にあるからです。

農耕を基盤とした弥生人は着実に耕地を砂丘に拡大しつづけ、来るべき真土大塚古墳を生み出す土壌を創り上げていきました。

インパクトのある珈琲店「高倉町珈琲」。※郊外を中心に展開しているお店。

前回迷って途中で諦めた地点から再開。3月22日。快晴。汗ばむほど。

この先、住宅地の中をウロウロしてしまいます。

この先、住宅地の中をウロウロしてしまいます。

西に向かって歩いていて、ふと見上げると、北の高台に神社が。

「大真土西の道祖神」。

「大真土西の道祖神」。

見上げるような城壁のつくり。「真土城」跡。何とかたどり着けました。

真土城は杉浦屋敷とも呼ばれ、北条氏の家臣である杉浦藤左衛門によって築かれた城です。杉浦氏は1590年(天正18年)の「小田原の役」で徳川氏と戦い、この地で討死すると、そのまま廃城になったと思われます。城址は現在の真土神社のある高台であると考えられていますが、残念ながら遺構は残っていません。

(この項「 」HPより)

」HPより)

「真土神社」があります。

真土神社参道。西を振り返ると、

真土神社参道。西を振り返ると、

参道脇に「古道 中原街道」の碑があります。

解説板。

解説板。

古道中原街道

古来より真土を斜めに横断している古道があった。海ぎわの東海道が整備される以前から、この道は相模道・奥州道などと呼ばれ、大磯から中原を通り、真土・川田・小杉を経て江戸に入り、更に奥州に至る古道であった。家康は、関東移封のときや、その後中原に御殿をつくり、たびたび宿泊をして鷹狩りを楽しむなど、好んでこの道を用いた。その後、江戸が政治の中心となるにしたがい、東海道が整備されたため、中原街道の公的な役割は薄れ、脇街道となっていった。しかし、この道は起伏が少なく江戸への短距離であったため、急ぎ旅の者や物産輸送におおいに利用された。いまでも中原街道の名称は各地に残っているが、最もよく昔の面影を残しているのは、真土地区であるといわれている。この道で展開されたロマンや役割を大切につたえていきたいものである。

その側には、 「真土大塚山神獣鏡の碑」。

「真土大塚山神獣鏡の碑」。

大塚山古墳から見つかった鏡のレプリカがはめ込まれています。

真土神社の北西四百mにあった真土大塚山にはかつて古墳時代前期の古墳があり昭和十年ここから神獣鏡が出土した。経二十二・一cm青銅製の三角縁四神二獣鏡である鏡の縁の断面が三角で東王父や西王母など四体の神仙像と龍と虎の瑞獣二頭が彫られており周囲に「陳是作鏡甚大好上有王父母左有倉龍右白虎宜遠道相保」の文字が刻まれた銘帯がある同笵鏡が京都や岡山などから四面出土しており真土が大和王権と深い繋がりがあったことを示す貴重な資料である 私たち真土地域はここに碑を建立しこの郷土の宝を未来に伝える

「神宿る里 氏子中」。

「神宿る里 氏子中」。

道が二手に分かれています。

たしかに古道らしい雰囲気が伝わります。

振り返る。

左手の道を進むことにします。

残すは「中原御殿」跡。

しかし、ここからも、けっこうわかりにくい道筋に。ほとんど消滅してしまった古道です。

「向島百花園」。3月23日。

木瓜(ぼけ)。

木瓜(ぼけ)。

園内の木瓜。

葉牡丹の寄せ植え。

「ふきたんぽぽ」。

「ふきたんぽぽ」。

花期は1〜3月。タンポポに似た黄色い花を咲かせる。また、開花後に出る葉がフキに似ていることが、フキタンポポの和名の由来となっている。全体の姿がフクジュソウを思わせるためか、正月向けの花として園芸店で販売されることも多い。

西洋たんぽぽ。園内では珍しい、らしい。

西洋たんぽぽ。園内では珍しい、らしい。

中央:オオタツナミソウ 右奥:イワカガミモドキ 左奥:シロ チゲ。

雪割草(ゆきわりそう)の鉢がずらり。

雪割草(ゆきわりそう)の鉢がずらり。

春の日差しに誘われて、

春の日差しに誘われて、

「桜桃(ゆすらうめ)。」

「桜桃(ゆすらうめ)。」

ユスラウメは、サクラの花が咲きだすころ、ウメに似た5弁の白~淡紅色の花を枝いっぱいに咲かせ、梅雨の初めごろ直径1cmほどの真っ赤な小さい果実がつきます。熟果は生食でき、小果樹としても扱われています。中国原産ですが、江戸時代の初期にはすでに栽培されていました。当時は「桜桃」と呼ばれていましたが、明治時代になってサクランボとの混同を防ぐため「朱桜」(ユスラウメ)と呼ばれるようになりました。

果実。

果実。

「にわうめ」。

「にわうめ」。

バラ科スモモ属の落葉低木。庭などに植えられる。和名の由来は、庭園に植えられウメのような花が咲くことから名付けられている。中国語では郁李。

中国華北、華中、華南などの山地に自生し、日本へは江戸時代に渡来した。観賞用のために広く栽培されている。

松の菰もとれて。

松の菰もとれて。

こちらは、芭蕉(ばしょう)。 すっかり刈り取られた幹から若葉が。

すっかり刈り取られた幹から若葉が。

「ふりそでやなぎ」。 「きぶし」。

ふりそでやなぎ

わが国の各地に分布しています。「ねこやなぎ(猫柳)」と「ばっこやなぎ(婆っこ柳)」との雑種です。 高さは1~5メートルになります。葉は長楕円形で厚く、裏面は白色の絹毛で被われます。 2月から3月ごろ、葉に先立ち、大きな尾状花序をつけます。 「ねこやなぎ」よりも冬芽が赤くて大きく、花序も一回り大きいのが特徴です。 名前は、江戸時代の1657年、明暦の大火(振袖火事)の火元となった本郷丸山町の本妙寺、その境内で発見されたことによります。

キブシ

キブシ科キブシ属に属する雌雄異株の落葉低木。山地に生える。別名、キフジ、コメブシともいう。和名は果実をヌルデの虫えいでつくる五倍子の代用品として、黒色の染料に用いたことから名付けられている。また、花穂がフジの花に似ていることから「藤」となり、転訛したという説もある。庭木や花材などに使われる。

「れんぎょう」。

「れんぎょう」。

ドイツで作出された交雑種で、欧米に広く普及している。代表的な品種に‘スペクタビリス’(F.‘Spectabilis’)、‘リンウッド’(F.‘Lynwood’)がある。いずれも鮮やかな黄色系の花色をもつ。

「はなにら」。

「はなにら」。

ハナニラは、道端や花壇に植えっぱなしにしておいても、春に藤青色からピンク、白の星形の花をよく咲かせる、非常に丈夫で手間いらずな植物です。葉や球根を傷つけると、その名のとおりネギやニラのようなにおいがします。イフェイオン属は南アメリカに約25種が分布する球根植物で、最もよく目にするのはユニフロルム(Ipheion uniflorum)で、日本ではハナニラと呼ばれています。

「おおまつゆきそう」。

「おおまつゆきそう」。

ヨーロッパ中南部原産。多年草。花期は春で白いスズランのような花が咲く。花弁の先端には緑の斑点がある。秋植の球根草である。スイセンやスズラン、ヒガンバナと同じく有毒。別名はスズランスイセン(鈴蘭水仙)。スズランのようなベル形の花を下向きに咲かせる。

三々五々、園内を散策する人々。

三々五々、園内を散策する人々。

「思いのまま」。

「思いのまま」。

思いのままは、野梅系・野梅性の遅咲き品種です。別名「輪違い(りんちがい)」

中輪八重咲きで、紅と白、絞りなどを1本で咲き分けます。

樹勢は強健で、庭木はもちろん、鉢植えや盆栽にも向きます。

開花期 2月中旬~3月中旬

※毎年同じところに同じ色が咲くとは限らず、栽培環境その他により単色花が咲く場合があります。

3月23日(日)。晴れ。開花宣言前の隅田公園。

河津桜。すでに葉桜。

河津桜。すでに葉桜。

「ふゆざくら」。

「ふゆざくら」。

おおひかんざくら。

おおひかんざくら。

小鳥が群がっています。 他の桜はまだまだ開花には早そう。

他の桜はまだまだ開花には早そう。

久々に「隅田公園」へ。長らく工事中でしたが、やっと出入りできるように。以前よりもすっきりした印象。

築山風でソメイヨシノの古木があった辺りもすっかり様変わり。桜が目立たない。

芝生広場になっています。

イベント広場には大勢の人たちが。

スカイツリーが間近に。

スカイツリーが間近に。

新型特急スペーシアXが通過中。孫を連れて乗ったことがありました。

若者の街? 外国人もたくさん。

う~ん! 老人には「向島百花園」の雰囲気が似つかわしい。

で、やはり「向島百花園」へ足が向くことに。

今日は、彼岸のお中日。春は「春分の日」、秋は「秋分の日」を中日として前後3日間、合わせて7日間が「お彼岸」の期間となります。

3月17日(月) 彼岸入り

3月20日(木・祝) 中日(春分の日)

3月23日(日) 彼岸明け

彼岸とは、サンスクリット語の「パーラミータ」(波羅蜜多)の訳語。

仏教各派ではこの日を中心に法要が営まれます。コロナ禍で檀家や信徒が大勢集まれない年が続きましたが、今年は、・・・。

春分は、二十四節気の第4番目。よく昼の長さと夜の長さがほぼ等しくなるとされるが、実際には昼の方が14分ほど長い。

「七十二侯」では、

雀始巣 すずめはじめてすくう

雀が巣を作り始める頃。

隣の家にあった大きなキンモクセイ。整地され、二棟の新築住宅に。木もなくなり、たくさんいた雀の騒がしいくらいの鳴き声もなし。

我が家の猫たち心なしか寂しそう。何しろ雀の姿と鳴き声に反応していましたから。

今は、遠くからの烏の鳴き声に耳をそばだてています。

キンモクセイも毎年秋には花と強烈なにおいを発散していましたが、それもなし。

新築の家は庭のスペースもまったくなく、敷地いっぱい三階建て。都内では仕方が無いことですが。

こうして、近所でもめっきり雀の姿がなくなりました。緑も花も・・・。

桜始開 さくらはじめてひらく

これから、全国各地から桜の開花が聞こえてくる頃。先週末、隅田川堤では桜祭りの雪洞の飾り付けが行われていました。

一昨年3月19日。隅田公園(浅草側)では枝垂れ桜が満開でした。今年はどうなのか? なかなか行く機会がありません。

休日も仕事なのか、サラリーマンが桜の下で。

休日も仕事なのか、サラリーマンが桜の下で。

雷乃発声 かみなりすなわちこえをはっす

雷が遠くの空で鳴りはじめる頃。季節の変わり目であり大気が不安定であることから、雪や雹を降らせることもあります。

(以上、「暦生活」HP参照)

東京地方。最近は、気温の乱高下が激しい。昨日、一昨日は、雷は鳴るわ、季節外れの雪になるわ。一面真っ白に。

それもあっという間に溶けて、今日は、穏やかな晴れ。菩提寺に参詣して、隅田公園にでも出向きますか

今年は、当初の予想よりも桜(ソメイヨシノ)の開花が遅いような気がします。河津ザクラや隅田公園(向島側)のオオヒカンザクラは、はたして? すっかり立ち寄ることもなかったので。

「暑さ寒さも彼岸まで」とか言いますが、果たしてこれからは? ・・・。

春のお彼岸に食べる「ぼたもち」の由来は「牡丹餅」。春のお彼岸の頃は牡丹の花が咲く時期で、その時期に食べられることからこう呼ばれ始めました。

秋のお彼岸に食べる「おはぎ」の由来は「お萩」です。おはぎに使用する粒あんを秋に咲く萩の花に見立て、こう呼ばれるようになりました。

ぼたもちやおはぎのような、お餅をあんこで包んだ和菓子は、夏は「夜船」冬は「北窓」とも呼ばれます。これはいわゆる言葉遊び的な言いまわし。どういった言葉遊びかといえば、「月」と餅つきの「搗(つ)き」をかけたものです。

ぼたもちやおはぎは基本的に米をついて作らないため、「つき」がないとして、「月のない夜は、いつ船が着いたかわからない」ので「夜船」としたり、「北側の窓からは月がみえない」ことから「北窓」と呼ぶようになったとか。

夏の夜に浮かぶ船や、北窓にちらつく雪の白が、潰したご飯の白とあんこの黒をイメージさせたのではないかとも考えられます。

春に食べられるぼたもちは基本的にこしあんで、秋に食べるおはぎは粒あんで作られます。これは小豆の収穫時期の違いが理由。

小豆は秋頃に収穫されるため、おはぎは収穫してすぐの小豆を使って作られます。収穫したての小豆は香りもよく、皮も柔らかいので、粒をいかして粒あんで食べるのです。

「半殺し」とは東北地方や長野県、静岡県、四国地方などの方言で、比較的山間部で使われていることが多いようです。小豆をこしあんにすることを皆殺し、粒あん(粒が残っている状態)にすることを半殺しと表現します。いずれもお米や豆をすりつぶした状態をさした言葉として流布しています。

(この項、「 」HP参照)

」HP参照)

・・・

ところで、この日は、イラン暦では「元旦」にあたるそうです。

かつてペルシャ帝国の文化的影響下にあったイランを中心に、中央アジアからアフリカまでに及ぶ広い地域で祝われる「ノウルーズ」という祭日で、毎年春分の日に各国の文化交流会によるイベントが行われている。(「Wikipedia」より)

忘れてはならないのが、今日、3月20日は、オウム真理教による地下鉄サリン事件。あれからすでに30年が経ちました。

しばらく後になっても、職場の同僚が「地下鉄に乗るのが怖くなった」とつぶやいていたのが印象的でした。

その前後、中央高速から河口湖を経由し、富士宮市街に行った折り、白装束の集団が歩いているの目撃したことがあります。その付近がオーム真理教の拠点だ、ということを知りました。異様な雰囲気に驚いたことを覚えています。

次は、二十四節気の第5番目「清明」。4月4日(金)になります。

前方に三叉路。

右の細い道が旧道のようです。

「ゑの木處一里塚 南 中原道 北 奥州道」跡。

「ゑの木處一里塚 南 中原道 北 奥州道」跡。

すぐに国道に合流します。

この先、旧道は不明な点、多し。

この先、旧道は不明な点、多し。

実は、平塚市。昭和20年7月16日〜17日の未明にかけ、アメリカ軍B29爆撃機132機による大規模な攻撃を受けます。これが「平塚大空襲」です。この空襲により、平塚市の60%近くが破壊され、362名以上の尊い人命が奪われました。また、空襲による被害は、軍需工場より市街地に多く、罹災戸数7,678戸、罹災者数35,336人を数えました(神奈川県警察調べ)。

平塚市は、軍需工場が多く存在していました。

現在の「藤沢市総合公園」付近。

(現在)上方に「藤沢市総合公園」。

(現在)上方に「藤沢市総合公園」。

(1970年代)工場が跡地のまま残っている。

(1970年代)工場が跡地のまま残っている。

国道から右にそれて歩きます。

「四之宮西町」。

「四之宮西町」。

しばらく歩くと、民家のところに、 「中原街道」碑。さらに、

「中原街道」碑。さらに、

。

。

慶安三年(1650)村民の金左衛門が自ら醸造した酢を幕府や親藩に献上した。後に水戸宰相光圀の銘で代官端山源左衛門祐重宛に礼状を頂く旨の碑が真土史跡研究会により令和元年に建てられている。

この付近の街並み。中央の道を進む。

突き当りの角に、「庚申塔」。

突き当りの角に、「庚申塔」。

この通りを右に進めばよかったのですが、・・・

この先、左に進んでしまい、国道に。1時間ほど、うろうろした挙句、結局、JR平塚駅前に出てしまいしました。

結局、ここまで。再度チャレンジすることにしました。

「神川橋」。 対岸は寒川町。

対岸は寒川町。

相模川。

相模川は、その源を富士山(標高3,776m)に発し、山梨県内では「桂川」と呼ばれ、山中湖から笹子川、葛野川などの支川を合わせ、山梨県の東部を東に流れて神奈川県に入り、「相模川」と名を変え、相模ダム、城山ダムを経て流路を南に転じ、神奈川県中央部を流下し、中津川などの支川を合わせて相模湾に注ぐ、幹川流路延長113km、流域面積1,680km2 の一級河川です。

流域の土地利用は、山地等が約73%、水田や畑地等の農地が約7%、河川・湖畔が約3%宅地等の市街地が約12%となっており、下流部の厚木市等の市街化された地域に人口が集中しています。

富士箱根伊豆国立公園および丹沢大山国定公園と2つの県立自然公園に指定されている等、豊かな自然環境に恵まれています。また、相模川の水は、上流部は主に発電用水等として利用され、中下流部では農業用水、水道用水等として利用されており、現在では神奈川県の給水人口の約6割に水道水を供給するなど、生活を支える重要な川です。

※上流の山梨県では、桂川(かつらがわ)と呼ばれている。

「甲州街道」歩きの際に桂川に架かる「猿橋」に立ち寄りました。

橋の下(眼下30㍍)は「桂川」。なかなかの渓谷美。

橋の下(眼下30㍍)は「桂川」。なかなかの渓谷美。

猿橋や 月松にあり 水にあり 芭蕉

甲州猿橋 お山の猿が お手々つないで かけた橋 野口雨情

・・・

河口から上流を望む。

河口から上流を望む。

左手の土手に、 「田村の渡し場跡」碑。

「田村の渡し場跡」碑。

「解説板」。

「解説板」。

田村の渡しは、中原街道と大山道の二つの往還の渡しでした。中原街道は中原村と江戸を結んだ脇往還で、大山道は藤沢・江ノ島からの大山参詣のために使われた道です。

渡し場のある田村は、この両往還と平塚から厚木へ向かう八王子道が交差する所で、旅籠屋などもあり「田村の宿」とも呼ばれていました。

渡船場の業務は、田村と対岸の一之宮村・田端村(寒川町)の三か村が勤めていました。

また、田村の渡し場付近は、大山・箱根・富士山を眺望することができ、景勝地としても知られていました。

阿夫利嶺を まともに仰ぎ 旅人ら 声あげにけむ ここの渡しに 中村清四郎

※阿夫利嶺:神奈川県の大山(おおやま)を指す。

下流方向を望む。

「旧田村十字路」。

「十王堂跡碑」。

解説板。

解説板。

江戸時代にはかつてこの田村十字路に十王堂が建てられていた。伝承によると、天文六年小田原の北条氏が河越の上杉氏を攻撃する際、相模川で合戦があり、多くの戦死者を出した。この戦死者を妙楽寺の住職が集めて、篤く弔い後生のため十王堂一宇を建てたといわれる。

「旧中原街道」。

平塚市のマンホール。

平塚市のマンホール。

中央に市章。相模湾の波をイメージしたデザインの左右に 関東三大七夕祭りの一つ湘南ひらつか七夕祭りのシンボルマークを配し、下 には蓋の設置場所名「田村」や「SR」「70」「MS」年度等を表す文字と、上には蓋の北方向を示す↑があります。 全ての町ごとに、町名が記入されているようです。

「駒返し橋」バス停。

「駒返し橋」バス停。

「田村こまがへ橋跡」碑。

「田村こまがへ橋跡」碑。

もう1基の石碑には「庚申供羪塔」

「説明板」。

「説明板」。

ここは、臨済宗妙楽寺の門前で古くから馬継の場であったので駒返橋の名が発生したものと思われる。

古歌に

「ふるさとを たちいでる幾月ぞ 夕月あおぐ 駒返の橋」

天正十八年(一五九〇)徳川家康が関東に入国すると、このあたりは家康の最も好んだ狩場となった。

たまたま家康が鷹狩にこの地に来たとき、大雨のあと道路がひどく悪かったので田村の人たちがたたみを出して運行の便宜を図ったので、家康は田村の人たちの苦労を思んばかって、ここから馬を返したという伝説がある。