向島百花園で「梅まつり」が始まったので、2月8日(土)に訪問しました。風は冷たいですが、快晴。

「白加賀」「紅千鳥」などは大木などは、まだ咲いてはいませんが、早咲きの鉢植えなどけっこう咲いていました。

「月影」。

「月影」。

※水戸「偕楽園」内にあるウメの中でも、花の形、香り、色などが優れているウメを「水戸の六名木」と呼んでいますが、その一つに「月影」。

人出もそこそこ。外国人もチラホラ。

人出もそこそこ。外国人もチラホラ。

緑萼梅。

緑萼梅。

梅は通常、萼(ガク)の部分が赤いものなのですが、この梅は緑色をしているのが特徴です。中国が原産地で、日中友好の品として中国から各地に寄贈されているようです。

「とうじばい」。

「とうじばい」。

冬至梅

野梅性の早咲き品種で白花の花梅の代表格です。花は白の中輪花で一重咲きです。

開花期が12月中旬~2月中旬と早く、冬至のころに咲くのが名前の由来です。お正月用の梅として使用されています。

枝が細く、鉢植えや盆栽に向きます。

「唐梅」。

「唐梅」。

紅色の花弁に赤い筋が入り、花弁先端がぼかしとなる中輪八重咲き種。開花は2月上旬。

「八重寒紅」。

野梅系の中では最も赤い種類で、1月中旬には開花する早咲き。中輪八重咲き種で、花弁は波うつ。

「八重野梅」。

「八重野梅」。

早春に花を咲かせる八重野梅。花びらが何重にも重なり華やかな印象です。開花すると花とともに良い香りを楽しむことができます。枝が細かく出るので樹形を作りやすく、盆栽に適しています。

これらの梅はほぼ満開でした。

福寿草。

「江戸の福寿草売り」。

「江戸の福寿草売り」。

江戸時代、福寿草は新春を祝う縁起物として人気がありました。天秤棒を担いで福寿草の鉢を販売する様子は四季の風物詩として多くの浮世絵に描かれています。

花言葉は永久の幸福、思い出、幸福を招く、祝福。

ただし、毒草。

フクジュソウは全草が有毒で、その毒成分は強心配糖体のシマリンとアドニンで、飲食すると嘔吐、呼吸困難になり心不全に至る危険性があります。 薬用としての利用は禁物です。(「 」HPより)

」HPより)

地植えでも咲いています。

スイセンも花開く。

ふりそでやなぎ。 これから、という感じ。

これから、という感じ。

・花芽は、最初は赤い皮に包まれているが 早春、白い毛に包まれた部分が出てくる。この様子がとても美しい。

さらにそのあと、猫柳そっくりのもじゃもじゃが出てくる。 おもしろい♪

・柳の葉っぱがたくさん垂れた姿を 「振袖姿」にたとえた、とのこと。

また、1657(明暦3)年の 「明暦の大火(別名:振袖火事)」で 火元とされた、本郷の本妙寺というお寺があるが、そ の本妙寺に植えられていた本種を、新たに命名する際に「振袖火事」の名から「振袖柳」とした、との説もある。

(この項「 」HPより)

」HPより)

「スカイツリー」。

「スカイツリー」。

広場では、大道芸が行われていました。それらは次回。

「都岡(つおか)辻」バス停。

「都岡(つおか)辻」バス停。 「米国車両保管施設」。

「米国車両保管施設」。

「帷子川」に架かる「御殿橋」。

「帷子川」に架かる「御殿橋」。 「帷子川」。

「帷子川」。

旧道は階段を上ったあと、この地点まで上がってきます。

旧道は階段を上ったあと、この地点まで上がってきます。

横浜市のマンホール。

横浜市のマンホール。

右手に「は」という大きな看板。

右手に「は」という大きな看板。

「中堀川プロムナード」。

「中堀川プロムナード」。

上り坂。

上り坂。 上り下りが激しい。

上り下りが激しい。

広い幹線道路になる。

広い幹線道路になる。 けっこうはやっているおそば屋さんのようです。

けっこうはやっているおそば屋さんのようです。 「蕎麦処 味奈登庵」。

「蕎麦処 味奈登庵」。 向かいには大きなタヌキ。「不用品引き取り」

向かいには大きなタヌキ。「不用品引き取り」 「箱根」の大型スクリーン。「仙石原のすすき」。

「箱根」の大型スクリーン。「仙石原のすすき」。 「鶴見川」下流方向。

「鶴見川」下流方向。 上流方向。

上流方向。 この先、長い上り坂が見えてきます。

この先、長い上り坂が見えてきます。  「落合橋」土手沿いに遊歩道。

「落合橋」土手沿いに遊歩道。

「中山橋」。JR横浜線に架かる陸橋。

「中山橋」。JR横浜線に架かる陸橋。 眼下に横浜線の線路。

眼下に横浜線の線路。 「中山交差点」。

「中山交差点」。

長い坂「長坂」を上り始めます。

長い坂「長坂」を上り始めます。 振り返るとけっこう上ってきました。町並みが遙か彼方に。けっこう😇しんどい!

振り返るとけっこう上ってきました。町並みが遙か彼方に。けっこう😇しんどい! この辺りが一番高いところ? イヤ、まだまだ上りが。

この辺りが一番高いところ? イヤ、まだまだ上りが。 「遊水池」。

「遊水池」。 上がって来た坂道を振り返る。

上がって来た坂道を振り返る。 車はひっきりなしに続く。

車はひっきりなしに続く。 頂上付近に「長坂谷(ながさかだに)公園」。

頂上付近に「長坂谷(ながさかだに)公園」。 「境」バス停。ここからしばらく下り坂。

「境」バス停。ここからしばらく下り坂。 「長坂」信号。

「長坂」信号。 通りの向こうの森は、「四季の森公園」

通りの向こうの森は、「四季の森公園」

坂の多い街ですが、バスの本数は極めて少ない。

坂の多い街ですが、バスの本数は極めて少ない。

自作? 小さく、やさしい顔立ち。

自作? 小さく、やさしい顔立ち。

「佐江戸」バス停。

「佐江戸」バス停。

s

s

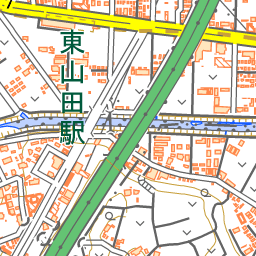

横浜市営地下鉄「仲町台駅」。

横浜市営地下鉄「仲町台駅」。 「桜並木」バス停。

「桜並木」バス停。 ↑の先を左折し、「中原街道(県道45号線)」に復帰します。

↑の先を左折し、「中原街道(県道45号線)」に復帰します。

この先、アップダウンの続く道になる。

この先、アップダウンの続く道になる。 右手には畑などが。

右手には畑などが。

横浜市営バス停「東方原(ひがしかたはら)」。

横浜市営バス停「東方原(ひがしかたはら)」。

「星谷(ほしがや)」交差点。標高:25m。

「星谷(ほしがや)」交差点。標高:25m。 振り返る。道はほぼ直線ですが・・・

振り返る。道はほぼ直線ですが・・・ ここまでも急坂。

ここまでも急坂。 (「同上」より)

(「同上」より) 「関戸」バス停。ここから下りに。

「関戸」バス停。ここから下りに。

西の空。

西の空。 けやき。東の空。

けやき。東の空。 ・なぜ菅原道真公は学問の神様に。亀戸天神社の禰宜(ねぎ)である大鳥居さんにお話をお聞きすることができました」参照)

・なぜ菅原道真公は学問の神様に。亀戸天神社の禰宜(ねぎ)である大鳥居さんにお話をお聞きすることができました」参照) (「youtube」より)

(「youtube」より)

都会のウグイスは電線にも、とまるのでしょうか。

都会のウグイスは電線にも、とまるのでしょうか。

右の旧道に入ります。

右の旧道に入ります。 「勝田(かちだ)橋」。

「勝田(かちだ)橋」。 上流方向。

上流方向。 下流方向。向こうの橋は、新道の橋。

下流方向。向こうの橋は、新道の橋。 右の坂を上っていくのが旧道のようです。

右の坂を上っていくのが旧道のようです。

新道に合流する旧道?

新道に合流する旧道?

来た道(新道)を振り返る。

来た道(新道)を振り返る。 右手に「港北ニュータウン」が大きく広がる。

右手に「港北ニュータウン」が大きく広がる。

歩道橋より北東方向を望む。

歩道橋より北東方向を望む。 「中原街道」は突き当りを右折し、さらに左折して旧道へ進む。

「中原街道」は突き当りを右折し、さらに左折して旧道へ進む。 .

. 駅までの「プロムナード仲町台」。

駅までの「プロムナード仲町台」。 「横浜市営地下鉄・仲町台駅」。

「横浜市営地下鉄・仲町台駅」。

左手は畑や森。

左手は畑や森。 「第三京浜」のトンネルを抜けます。

「第三京浜」のトンネルを抜けます。 トンネルの左手奥に「鎌田堂」。

トンネルの左手奥に「鎌田堂」。 「横浜市仕切弁」。

「横浜市仕切弁」。

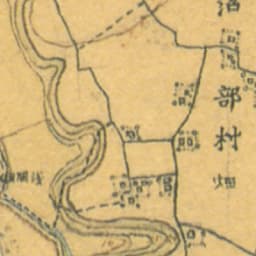

(現在)弓状の道が旧道。

(現在)弓状の道が旧道。

(1880年代)「旧道」が顕著に。街道沿いに家並み。

(1880年代)「旧道」が顕著に。街道沿いに家並み。 「のちめ谷戸」。

「のちめ谷戸」。 来た道を振り返る。

来た道を振り返る。

「のちめ不動尊」。

「のちめ不動尊」。

新道に合流。

新道に合流。 「宮の下」バス停。

「宮の下」バス停。 横浜市のマンホール。

横浜市のマンホール。 農家の軒先に「新鮮野菜直売」。

農家の軒先に「新鮮野菜直売」。 「中川中学校」グランド脇に「馬頭観音」。塔婆が供えられている。

「中川中学校」グランド脇に「馬頭観音」。塔婆が供えられている。 「武蔵新城駅→」。

「武蔵新城駅→」。 「千年(ちとせ)交差点」。

「千年(ちとせ)交差点」。

住宅街を進みます。

住宅街を進みます。 大きなお屋敷。

大きなお屋敷。

「橘樹官衙入口」信号。

「橘樹官衙入口」信号。 「橘樹官衙遺跡群」

「橘樹官衙遺跡群」

」HPより)

」HPより) 向こうの森の方向か?

向こうの森の方向か? 新道の方を進み、間違いに気づき、戻ります。

新道の方を進み、間違いに気づき、戻ります。

坂の多い地区。「谷戸」。

坂の多い地区。「谷戸」。

「街道と地蔵尊」。

「街道と地蔵尊」。 「井田堀」の絵柄。

「井田堀」の絵柄。 左に行くと、「等々力緑地」。

左に行くと、「等々力緑地」。 バス停「中原」。

バス停「中原」。

広い農地が残っている。

広い農地が残っている。

「巌川(いわがわ)橋」。

「巌川(いわがわ)橋」。 「江川せせらぎ遊歩道」。

「江川せせらぎ遊歩道」。 「小杉駅と供養塔」。

「小杉駅と供養塔」。

「寺子屋三左蔵」との看板が。

「寺子屋三左蔵」との看板が。

」HPより)

」HPより) 「庚申塔と大師道」。

「庚申塔と大師道」。 「小杉十字路」。府中街道との交差点。

「小杉十字路」。府中街道との交差点。

「東急目黒線」。

「東急目黒線」。 川崎市側の河川敷。

川崎市側の河川敷。 斜め右に進むのが「中原街道」。

斜め右に進むのが「中原街道」。 「中原街道」。この道は、かつての「中原街道」道。

「中原街道」。この道は、かつての「中原街道」道。 「中原街道」案内板。

「中原街道」案内板。 立派なお屋敷の門。

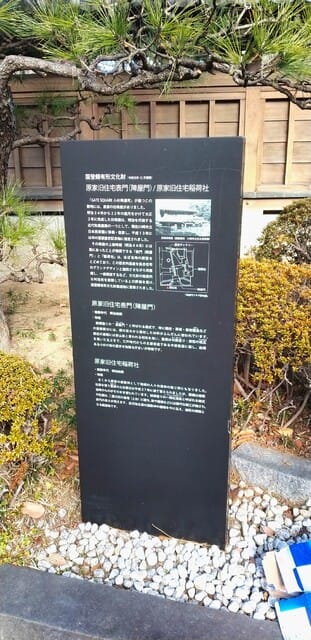

立派なお屋敷の門。

「旧名主家と長屋門」。

「旧名主家と長屋門」。 幕越しに。

幕越しに。 隙間から。

隙間から。 」HPより)

」HPより) 「小杉陣屋町」信号。

「小杉陣屋町」信号。 明治3年創業の石橋醤油店。

明治3年創業の石橋醤油店。

枡形。左折し、右折する。

枡形。左折し、右折する。 (「同上」より)

(「同上」より)

けっこう道が狭く、車も多い。

けっこう道が狭く、車も多い。

(現在)枡形が現在も存在。

(現在)枡形が現在も存在。

(1880年代)

(1880年代)

旧橋の親柱。

旧橋の親柱。

(現在)対岸・左端に少し見えるのが「中原街道」。

(現在)対岸・左端に少し見えるのが「中原街道」。

(1880年代)「旧中原街道」は渡し場をはさみ、直線で西に進む。

(1880年代)「旧中原街道」は渡し場をはさみ、直線で西に進む。

山鳩。奥にも尾長?

山鳩。奥にも尾長? 奥の木。

奥の木。

山梨の実。

山梨の実。 」HPより)

」HPより)