「日光道中」を京成線「千住大橋」駅から始めて、

《第1日目》京成線「千住大橋」駅~東武線「新田」駅 (東京都~埼玉県)

《第2日目》東武線「新田」駅~東武線「春日部」駅 (埼玉県)

《第3日目》東武線「春日部」駅~東武線「幸手」駅 (埼玉県)

こうして、今回は《第4日目》東武線「幸手」駅~JR東北本線「古河」駅。いよいよ埼玉県から茨城県に入ります。

5月28日(土)。曇りのち晴。東武線「幸手」駅から再開。朝ゆっくり出てきたので、9:15着。

右手に小公園があり、「幸手宿」の解説板。

ここは、「問屋場」の跡のようです。旧道の道筋が変わっていないのが驚きです。

下に絵図が載っています。

吉宗が食べたお弁当の献立

享保13年(1728)8代将軍徳川吉宗は、65年ぶりに日光社参を実現しました。幸手宿を4月14日に通り、昼食所として聖福寺があてられました。昼食の弁当は、御麦めし中心で、吉宗が好んだのかご飯に砂糖と胡椒が添えられています。

焼豆腐 ひじき 山芋 煮しめ蓮 香の物・・・などが記されています。

本陣知久家

知久家は宿場の本陣・問屋を務め、江戸時代の交通制度を長く支え続けました。また、幸手宿の名主を務めました。なかでも6代目知久文左衛門景信は、天明の飢饉で困窮した人々を救済し、権現堂の水防見回り役も務めました。

そこで、「幸手宿」の紹介。

幸手宿

江戸・日本橋から数えて6番目の日光街道および奥州街道の宿。現在の幸手市中部から北部にかけての旧街道筋付近にあたる。南から北に900メートル程度の範囲で広がっていた。

幸手は、奥州に通じる渡しがあった場所として古くから栄えていた。 かつて、日本武尊が東征に際して「薩手が島」(当時この近辺は海だったという伝説がある)に上陸し、中4丁目にある雷電神社に農業神を祀ったという記述が古書に残っている。 鎌倉時代には鎌倉街道が通じ、軍事・交易上でも交通の要衝として栄えていた。室町時代以降は一色氏の領地となり、天神神社付近に陣屋が築かれていた。

江戸時代になると、一帯は江戸幕府直轄の天領となった。日光・奥州街道と日光御成道との合流点として、さらに筑波道が分岐する宿場町となった。

下総国葛飾郡に属していた。万治年間(1658年-1660年)より武蔵国桜井郷田宮の庄(武蔵国葛飾郡)に属するようになり、田宮町または薩手・幸手町と称されるようになった。その後、元禄年間(1688年-1704年)より幸手宿と称されるようになった。

天保14年(1843年)当時の人口は3,937人、家数962軒、本陣1、脇本陣1、旅籠27軒であった。 両隣の杉戸宿や栗橋宿と比較すると、2倍以上の宿場規模であった。純粋な宿場としては千住、宇都宮、陸奥白川、越ヶ谷に次ぐ大きさであった。

権現堂河岸

江戸時代前期、伊奈氏により利根川東遷事業が行われ、権現堂川、江戸川が整備された。新田開発による米作の増大と相まって、これらの川を利用した江戸との間を結ぶ舟運が発展し、川沿いに作られた権現堂河岸には回船問屋が軒を連ねていた。

(以上、「Wikipedia」参照)

広重画。

広重画。

幸手宿本陣 知久家跡

知久家は本陣(大名宿)・問屋・名主の三役を兼ね、幸手宿で最も重要な役割を果たした家柄でした。初代帯刀は、長野県伊奈郡の豪族の出で、同郷の関東郡代伊奈熊蔵より幸手宿の久喜町開拓を命ぜられ、諸役を務め、明治3年(1870)に本陣が廃止されるまで、代々幸手宿の繁栄に尽くしました。

明治6年、知久家の書院で小学校が開設され、明治9年、明治天皇が東北巡行の折に宿泊されています。

屋敷は、間口約39m・奥行き約80mで、約千坪ありました。

幸手市教育委員会

けっこう古いお屋敷が残っています。

「←日光御廻道」。

「←日光御廻道」。

この道そのものではなく、この先にそういう道がある感じですが、・・・。

宿場特有の枡形に近づいてきました。日光道中は、宿場にこういう枡形がしっかり残っているようです。宿場内や宿場を出ると、長い直線路になるのが特徴のような気がします。

振り返って望む。

その曲がり角・右手に「一里塚」跡があります。

一里塚跡江戸・日本橋から12里目。

徳川家康は慶長9年(1604)に、全国の主要な街道に一里塚を築かせました。江戸日本橋を起点として1里(約4m)毎に街道の両側へ、5間(約9m)四方の塚を築きその上に榎等を植えて目印にしました。榎は根が深く広がるので、塚が崩れにくかったのです。

一里塚は、大切な距離標だったばかりでなく、荷役人の賃金計算の距離基準であり、旅人の休憩所ともなりました。

幸手の一里塚は、明治の初めまでここの両側にありました。

幸手市教育委員会

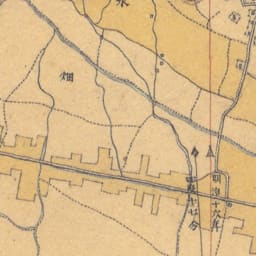

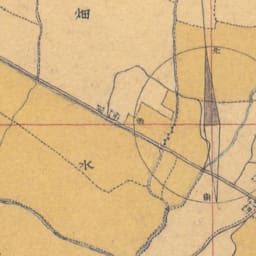

1880年代のようす。○が枡形。左下先が「日光御成街道」との合流点。

行く先を望む。

その先の信号を左に進みます。

一直線の道が延びています。

ふるさとのみち 日光街道。

しばらくすると、「内国府間」という交差点で「国道4号線」と合流します。

ところで何と読むのか分かりません。「ないこくふかん」「うちこくふあいだ」この先にも「外国府間」という地名もあります。これなんか「がいこくふかん」?

正解は、うちごうまです。まったく読めませんでした。いわれは?

「宇都宮 59㎞ 小山 29㎞ 古河 15㎞」。

このまま国道を進めば「行幸橋」で「中川」を渡りますが、その手前の信号で右に折れて、「権現堂堤」へ寄ってみます。

「らき☆すた」ともここでお別れ。

「らき☆すた」ともここでお別れ。