東日本大震災から14年。復興後の生活が安定したと思われる中で、大船渡市では大規模な山林火災で大きな被害を受けました。

また、福島原発事故はまだまだ目途が立ちません。避難者も約3万人。

(「Yahooニュースオリジナル」HPより)

大地震発生から2年後の2013年・2月、一泊二日で訪問しました。その時の記録を再掲します。

《第1日目》

東日本大震災。3月11日で丸2年。震災での犠牲者の3回忌法要も行われる。この2年、早いと感じるのか、長く感じるのか。やっと機会を得て、初めて知人の案内で気仙沼、南三陸町、仙台市閖上浜などを二日がかりで行って来た。

東北新幹線で「古川」まで。途中、仙台付近は雪。そこから気仙沼まで車で約2時間30分。古川駅に降り立ったとき、すぐに感じたのは肌を刺す寒さ。車の表示・外気温マイナス3℃。あの日は、みぞれから雪に変わって寒さに、押し寄せてくるどす黒い大津波による海水が加わって・・・。映像では実感出来ない寒さを。

同乗の方。仕事先で出くわしたとのこと。電気も水道も止まり、足下は冷たい海水に浸かる、凍えるような寒さの中、室内の燃やせる物はすべて燃やして、皆で寒さをしのいだ、まだまだ不幸中の幸いだった、と。そう出来なかった人びとのうちで、低体温などで亡くなった方も多かった、と。

震災の直後、山形の知人の元に行ったときの話でも、電気が止まり、こたつ、ファンヒーターなどの暖房器具が使用できない、幸い物置に昔ながらの古いストーブがあったので助かった、ないところは大変だった、と。それを思い出す。電化製品どっぷりの生活、都会でも同様になるはず。

内陸部をしばらく東に向かい、それから北上。ふと海が見えはじめて、「海が見えますね」とつぶやくと、びっしり道の向こうは建物があってまったく海は見ることが出来なかった、と。言われてみると、すっかり視野が開けたあたりは、雑草がちらほらある空地だらけ。不明を恥じる。

お寺に立ち寄ることにしたが、震災後、街道沿いから左に曲がって上っていく、その角が分からくなり、道に迷ったこともあった、と。目印の建物がすっかり津波で流され、跡形もなくなっていたので・・・。今、土台も片付けられ、更地のまま。そこはお店をやっていたが、一家3人とも皆、犠牲になった、と。

お寺はその家の裏手、ちょっとした高台にある。どうして裏手の方に逃げなかったのかな? 津波の情報が正確に伝わっていない、電気が止まってラジオを聞けず、携帯も電池切れ、そういう方が多かった。それに二日前にもあった大きい揺れの時、津波の予報よりも低かった、だから今度もたいしたことがない、と。結果、その付近はすべて全滅! 死者・行方不明者も、大勢。かえって東京などの方がTV情報が的確だった、現地はまったくの無情報状態だった、と。

そういえば、福島原発事故でも同じような状況が。的確な情報も伝わらないまま、高濃度の放射能汚染に晒された・・・。 お寺のある高台から。

お寺のある高台から。

すっかり更地に。直後の映像、写真ではびっしり建物、船が流され、散乱していた場所。気仙沼線「松岩駅」西方。線路も完全に消失している。 右奥の崖の中腹まで津波が押し寄せた。

右奥の崖の中腹まで津波が押し寄せた。 左奥遠くが、気仙沼湾。内陸の奥まで遡上してきたことが知れる。

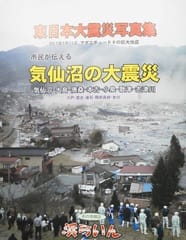

左奥遠くが、気仙沼湾。内陸の奥まで遡上してきたことが知れる。 お寺のご住職からいただいた当時の記録写真集。

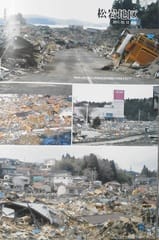

お寺のご住職からいただいた当時の記録写真集。 震災直後の松岩地区(「写真集」より)。

震災直後の松岩地区(「写真集」より)。 気仙沼港。衝撃で曲がったままの鉄柱。遊覧船の船着き場付近。

気仙沼港。衝撃で曲がったままの鉄柱。遊覧船の船着き場付近。 (「写真集」より)

(「写真集」より) 魚市場。その当時のまま、衝撃の大きさを物語る。

魚市場。その当時のまま、衝撃の大きさを物語る。 まだまだ手つかずの状態。

まだまだ手つかずの状態。 魚市場のようす。

魚市場のようす。 土台のコンクリートを残すのみ。

土台のコンクリートを残すのみ。 仮設の建物がちらほらあるだけ。

仮設の建物がちらほらあるだけ。

我が家の近所でこうした土台があると、いよいよここに家が建つ。ここが玄関で、このあたりが風呂場か、などと夢がある。しかし、ここではそうした生活の跡しか残っていない。この落差・衝撃は大きい。

大きな施設があったのだろう、更地になっていた。

大きな施設があったのだろう、更地になっていた。 頑丈な汐留め用の扉が根こそぎ奪われ、支柱が曲がったまま。

頑丈な汐留め用の扉が根こそぎ奪われ、支柱が曲がったまま。

《第2日目》

海岸沿いを走る「気仙沼線」。リアス式海岸に沿って、風光明媚で、漁港や海水浴場など見所満載だった路線。 かつての気仙沼線。

かつての気仙沼線。

東日本大震災で、線路や駅、鉄橋などが崩壊し、全線が不通となった。特に、大津波で多くの駅が流失、津谷川橋(気仙沼市本吉町:陸前小泉 - 本吉間)が落橋、各所で路盤・築堤が流失(消失)するなど、沿岸部を通る陸前戸倉 - 南気仙沼間は壊滅してしまった。復旧には自治体の復興計画による路線の変更も想定できるため、全く見通しがつかない状態に。

そこで、2012(平成24)年5月21日より、年内のバスによる輸送開始を目指し、線路を撤去して舗装してバスが通れるようにし、また並行して走る一般道路も活用する仮復旧計画が実現。こうして、不通区間のBRT(Bus Rapid Transit・バス高速輸送システム)による運行が始まった。同年8月20日よりバス代行運転扱いとして運行を開始。BRT用の車両はJR東日本が用意し、「ミヤコ―バス」に運行を委託していたが、12月22日より、JR東日本がバス事業者となりBRTの本格運行を開始した(実際は、引き続きミヤコ―バスが行っている)。 橋桁や柱が崩壊し、すでに線路は撤去されている。本吉町下宿付近。

橋桁や柱が崩壊し、すでに線路は撤去されている。本吉町下宿付近。 震災直後のようす。(「写真集」より)

震災直後のようす。(「写真集」より) 気仙沼線。二度と見ることが出来ない鉄橋を走る気動車。

気仙沼線。二度と見ることが出来ない鉄橋を走る気動車。 すっかり線路のなくなった築堤。(「陸前小泉」駅付近?

すっかり線路のなくなった築堤。(「陸前小泉」駅付近? 橋脚のみ残っている。

橋脚のみ残っている。 左奥が海。

左奥が海。 中央奥にトンネル。

中央奥にトンネル。 現在の鉄橋のようす。

現在の鉄橋のようす。 遠く、小さな入り江(清水浜付近)に架けられた鉄橋も半分以上が崩壊。

遠く、小さな入り江(清水浜付近)に架けられた鉄橋も半分以上が崩壊。

手前右は自動車の残骸の山、山。長浜街道内井田付近。 逃げ遅れ車の中に閉じ込められたまま、亡くなった方も多かったという。

逃げ遅れ車の中に閉じ込められたまま、亡くなった方も多かったという。 南三陸町・防災対策庁舎。

南三陸町・防災対策庁舎。 すっかり何もなくなった街並みに残されている。

すっかり何もなくなった街並みに残されている。

このあたりの地名として、「塩入」「塩見」がある。もともと津波が襲いやすい地域。そのための庁舎でもあったのだが。 多くの方々が犠牲になった。献花台が置かれ、訪れる人も多い。本吉街道沿い。

多くの方々が犠牲になった。献花台が置かれ、訪れる人も多い。本吉街道沿い。

※ 15m超の津波押し寄せ43人が死亡・行方不明。この「防災対策庁舎」が震災遺構として保存されている。

すぐ脇にあった倒れたままの電柱。

すぐ脇にあった倒れたままの電柱。

雑草が生い茂り、2年という年月を感じる。大震災前、周囲にはたくさんの家々が立ち並んでいた。

名取市閖上(ゆりあげ)浜

名取川河口にある浜の名前です。河をはさんで北側は仙台市になります。

宮城県の地名でも難読とされる閖上(ゆりあげ)ですが、今回の震災で甚大な被害を受けました。

翌日、ここを案内してもらった。途中、あそこの信号のところには何十体もの遺体が流れ着いて折り重なっていた、田んぼの用水路の中にもあった、白服の人たちが取り囲んでいるのを見ると、また遺体が見つかったんだな、と。

まったく何もない地域が広がる。ここは住宅がたくさん建ち並んでいた場所。友人の家も失われた。車を運転しながらのつぶやきが切実だった。

はるか遠くの白雪の山並みは蔵王連山。仙台空港が遠くに見える。

一面何もない。ここの地域は土台からすっかり津波にさらわれてしまったのか。住宅地なのか田んぼなのかの区別もつかないほど。  冬の太陽の光がまばゆいほど。

冬の太陽の光がまばゆいほど。

送電線がかつてここで人びとの暮らしがあったこと、そしてこれからの再建の道の遠さを物語る。

一隅にあった卒塔婆。一周忌法要。まもなく「3回忌」を営む日がやってくる。

ほとんどの船が破損したり、流されたりした中で、奇跡的に残った知人の船。こうして今も無傷で停泊している。

娘の名を付けて、「ASUKA」と。これからの希望を明日に託して。

二日間、案内してくれた知人、その関係者の方々に感謝、感謝。また来ます。

人に話せるほどの苦しみ、悩みや望みは、まだまだ軽いもの。人に語れない苦悩、そして願いは、ぐっと心の奥に秘めたまま。

今回の震災。本当に「難儀だった」ことを思う。厳しい現実・過去を受け入れ、黙して語らない(語れない)深い思いは、未来への深い祈りに通じる。そんな人びとのあるがままの生き様をしっかり受け止めなければ、と。

・・・

追記1:この時案内してくれた方は、当時、土建業を営んでいました。家の移転、仕事のこと、家族のこと、それらを差し置いて、震災復興の事業に関わっているさなか、亡くなりました。

追記2:

【震災9年 東北各地で虹】宮城県名取市の閖上地区では、地震の発生時間にあわせて遺族たちが集まった場に鮮やかな虹が姿を現し、感激の声が上がっていました。(#東日本大震災 #震災9年 #nhk_news https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200311/k10012325801000.html…より)

追記3:あれから14年。大きく復興を遂げた場所。すっかり変わってしまった街並み。まだ手付かずのところ(とりわけ福島原発事故後の地域)。・・・

その後、なかなか訪問する機会がありませんが、福島や気仙沼などに、また訪問しようと思います。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます