もうすぐ17万キロになる、 家のパジェロミニ。

今回、燃料(フューエル)ポンプを交換したんですが、正直言って「三菱自動車はアホか~?」、いやいや 「大バカ物だろ?」 というのが感想。

というのが感想。

せっかくなので紹介しますが、 簡単ではないので自分でやろう!等と思わない方が賢明です。

年式により 簡単に交換出来る用になっているみたいですが、 H56Aは最悪でした・・・・

さて、車も15万キロを越えると いろいろと出てくる物ですが、特に用心すべきは燃料ポンプ。

これの寿命は明確ではなく、 ある車は10万Km、ある車は20万Kmと、もしくはもっと走ったりと それぞれ違う。

ただ、やっかいなのは 「あれれ?」という感じでエンジンが突然にストップしてしまうと、全く走れなくなる事も珍しくない故障。

近場なら友達の整備工場に連絡してローダで載せて行ってもらえけど、遠出していたら間違いなくその日は家族全員が電車にてお帰り。

さらには整備の工賃がやたらとかかる・・・・ 特にこうした変なところの整備性が最悪のタイプの車はです。

特にこうした変なところの整備性が最悪のタイプの車はです。

理由は記事を読んでもらえれば解りますが、 とにかく大変です。

整備工場設備があれば、さほどではないのですが、油圧リフトなんか普通の家に有りませんから、DIYでやろうとすると必ず重作業になる。

そうした、典型的パターン。

ちなみに、日曜日に車を洗ったり、掃除をしたりするのが好きな方も居るので、後ろのシート廻りを外す方法も丁寧に紹介しつつ入ります。

普通、どの車でも燃料ポンプは故障する可能性が普通に有る箇所ですから、大抵はタンク直上(大抵は後部座席下かトランク)に整備用ハッチが設けられている。

なので、当然にこの車にもあるはず???ということで、 まず後部座席周辺の取り外しをします。

リアのドアを開けると、 すぐに目につくのが物入れ。

座席を倒すと一応はフラットになる構造で、物入れと倒した後部座席の間は、隙間が開かないように生地の一部がマジックテープでシートに張り付いています。

このテープを両方ともバリバリめくると、物入れの”蓋”がそのままあっさり取り外せる。

次は物入れ”本体”の取り外しですが、 特に難しいことは無く、周辺と底にあるネジ(計5本)をドライバーで取り外すだけ。

ネジは黄色矢印部分ですが、全部取りはずして上に持ち上げれば、これまたあっさりと物入れが外れる。

次は後部座席のボトムシートですが、 これは車内から端っこ部分を持って、力ませに持ち上げる簡単に外れます。 *結構堅いので注意。

シートには写真の様な金具が4つ有り、黄色矢印の金具は 水色線の様に 背もたれの下のに差し込まれるようになっていて、

赤矢印の金具が青線の様にしてソケットに差し込まれる構造。 シートそのものは軽いです。

そして最後は背もたれ。

黄色矢印部分のボルト(合計6本)を外しますが、真ん中の金具は一本ずつ、 外側の金具は二本ずつ(内一本は室内側から取り外し。

で、後部リクライニングシートを全てとりはずしますが、シート下はすさまじい汚れで、髪の毛やらなにやら隙間に入り込んで・・・・

この状態のまま、再びシートを戻すのは嫌なので、掃除機にて綺麗に清掃。

さて、いよいよ燃料ポンプの交換だべさ~♪ と思ってハッチを捜すけど、どこにもない・・・・・・ 「え~? 嘘でしょ・・・・・」

アメ車なんかではこうしたハッチが無いのは珍しくなく、燃料タンクを下に降ろしての作業が多いのですが、その分極めて簡単に脱着できるようになっている。

反対に、日本車はタンクが外しにくいけど、きちんとメンテナンスハッチを付けてあるのが普通。 でもパジェロミニ、H56Aにはそれがなかったんです。

コストの問題? ハッチ付けることによるコスト増加はおそらく原価レベルで千円程度するかどうか?です、 新車で当時180万近い車ですよ!これ。

車体の製造工程の一番初め、 プレス形成行程で外の廻りのカットと同時にポンと抜くだけですよ、たったそれだけなのに・・・・

いいかげんだよな~本当に。

それともアメ車みたいに、燃料タンクを簡単に下へ落として作業できるようになっているんだろうか?と、下回りをのぞき込むと、

オイオイ! ドライブシャフトがタンクの真下を通り、 マフラーのエキゾーストパイプも変な風に邪魔している。

ドライブシャフトがタンクの真下を通り、 マフラーのエキゾーストパイプも変な風に邪魔している。

「なんだこりゃ~!」

くそ~~~~~! 、こりゃ3~5時間の大作業になることが容易に解るわけですが、 時間8000円の工賃として、 5時間で4万円。

、こりゃ3~5時間の大作業になることが容易に解るわけですが、 時間8000円の工賃として、 5時間で4万円。

燃料ポンプの新品が最低5万から下手すりゃ10万円。 両方併せて安く見積もって合計10万円て、一つの部品を換えるのにそれだけ飛んで行くと言うこと。

ハッチがありゃ~、小一時間もしない程度の作業で、工賃も1万程度。 この車が発売されたとき、 造りの良さと高性能が売りだったのだけど、

基本的な面での設計はタダのバカでした。 実はパジェロミニにはこうした先天的欠陥?がいくつもある・・・

さてどうしょうか?これ・・・・ 諦めて元に戻し、改めてリフトのある友人の整備工場に任せるか? それとも意地でも自分でやりとおすか? モンモンと悩む。

もしかしたら、デフを降ろしたり、マフラーを外さなくても作業できるんじゃないか?と、一応タンクの取り外しだけをやってみることにした。

で、車体後部を持ち上げて、リジッド固定し、車の下に潜り込みます。 リフト作業は死ぬ可能性があるから嫌なのに・・・・・

この車は4WDで車高が高く、すこし上げるだけで作業可能ですが、 万が一の事を考え、頭の逃がし場所を確保しながらやります。

当たり前ですが、重量ブロックと角材で完全に車体をリジッドアップしての作業。 滅多にやらないんですけどね・・・・しかたない。

色々考えましたが、 どう考えてもタンクはそのまま真下に落ちてはくれませんから。

気を取り直してタンク周辺の固定ナットを全て取り外し、サイドブレーキを固定しているナットも取り外す。

タンクそのもの固定は3カ所(赤矢印)、サイドブレーキケーブルの固定が二カ所。

で、一応ジャッキを置いて降ろしてみると(タンクは出来るだけ空にしてあるので軽い) 当然にエキゾーストパイプとドライブシャフトに当たる。

くそ~~~~~!

油圧のリフト装置を使わない、こんなリジッドアップの整備じゃ~、ドライブシャフト外したり、デフ落として作業なんか簡単に出来るはずは無いわけで、ドライブシャフトはまあ諦めるとしても、

マフラーはどうか?と・・・

ところが、マフラーを取り外す=大抵はさびたボルトが折れて重作業=へたすりゃパイプの付け根が折れたり=そっくり交換=余計な費用 なんていうことになる。

非常にやっかいなんです。

そこで、一番後ろのマフラー本体の左右にある吊りを外し、エキゾーストパイプを動かしてみた。

で、どうなったかというと、 まだ、タンクが引っかかる、そこで給油口内のねじ二本、 そして給油ラインのパイプを固定しているボルトを一本外したら。

とりあえずはタンクがある程度斜め状態になるまで落ちた。

ただ、あたりまえですが、燃料ポンプはタンクの高さ分の長さもあり、さらに燃料取り出しの長い金属パイプがついていて(これも信じられないほどアホ設計)、斜めになった程度では取り外せない。

ちなみに、今回交換する燃料ポンプは 走行8万キロ前後の同形式車からの中古品、 価格はたったの2500円。

新品で最低3~10万するものですが、 一応25万キロまでをめどにしている僕は現在17万kmなので、後8万走ればOk。

新品を使わずに、程度のよい中古を交換しながら、最後まで持たせようと思っていました。 しかし・・・・

ここで諦めるかどうか?と再びモンモン

半端じゃない負けず嫌いな面がある僕は 諦め=敗北 と捉える傾向があり、そう簡単には終わらせないという性格的な欠点?がありまして  汗

汗

で、やっぱりやりました! 元来の乱暴な性格もそのままもろに出て、車体をディスクグラインダーにてガシガシカット。

*タンク斜めにして等、 十分なスペースが無いと、配管ぶった切ったりとか、下手すりゃ爆発します。 やらないのが賢明

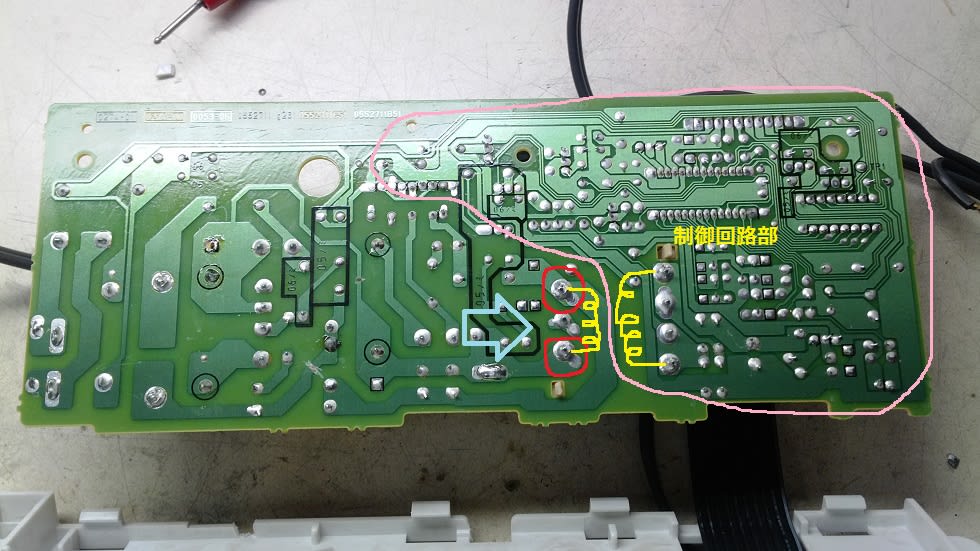

*写真はカット後に、ポンプ配管の燃料ラインを外す作業をした後に撮ったので、少しガソリンで濡れています。

ポンプアッセンブリーが見えてしまえば、配線類を留めているクランプをゆるめ、 コネクタをはずし、 ポンプの取り付けナット6個(内パイプに一カ所)をゆるめてポンプ本体を抜きますが、

いくらタンクが斜めになったとはいえ、ポンプユニットのロング配管(なんちゅ~愚かな設計・・・・)が邪魔して完全にパズル状態。

もっと床のカットを大きくすればよかったな~・・・と思いつつも、取り外し成功。

出てきたポンプ見てあ然、 そしてタンク内をみて再度あ然、 ポンプのさびがすさまじく、 タンク内部も底に赤さびがすさまじく蓄積している。

交換するポンプと、古いのを並べてみましたが、なんでこんなに酷いの?という状態ですよね。 ポンプモーターなんかサビサビ。

17万キロという言葉が頭をよぎりますが、それにしても・・・。

一応ポンプにも簡易なメッシュフィルターが付いているのですが、これを通り越した微細な赤さびはポンプ内部のブラシとコミュテーターを偏摩耗させてしまう。

なんか、ポンプ音が大きくて動きも不安定な感じを受けていた理由が、これで分りました。

これじゃ~おそらく燃料(フューエル)フィルターも最悪なはずで、 それも近いうちに交換します。

問題はタンク内の赤さび。

これはホースとバケツをつかって、落差吸い出しにて綺麗に清掃しました。 バケツの底一面にサビが・・・・

そして、新しい(中古)ポンプを、再びパズルしながらタンクホールに戻し、 ナットを締めれば取り付け完了。

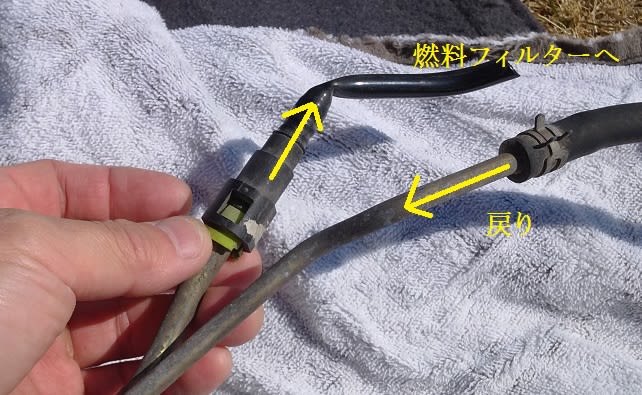

最後に燃料排出ラインのカプラーと リターンホースを戻して完了です。

パジェロの燃料ラインにはクイックコネクタが使われていますが、 これって取り外し時に万が一折ったりすると、

ポンプ全体の交換となります。

なので結構注意すべき点ですが、参考のために拡大写真を載せておきます。

コネクタの取り外しは 黄色い耳をめいっぱい挟んでコネクタを引き抜きます。

結構ピッチリ造られいて、完全につままないと抜けません、中途半端な状態で無理して引っ張ると間違いなく部品は壊れます。

何で紹介しているかというと、 燃料フィルターにもこの部品が使われているからですね。

フィルターを交換する際に気をつける処だからです。

抜けた状態の二つの写真

後は配線を戻し、タンク本体と緩めたり外した部分を全て元にもどせば完了。

最後に切りとった床ですが、 これは帰宅後に加工しました。

補強の金具を取り付けて簡単に取り外せる蓋としますが、金物はたまたま手持ちで持っていたアルミ金物、ただし普通のアルミよりはるかに丈夫です。

最後は、隙間部分を全てシリコンで埋めますが、これは排ガス進入防止処理です。

そのままにしておくと排気ガスが溜まりやすい位置なので、隙間開いた状態にしておくと、下手すりゃ死んでしまいます!から。

再び開けるのは25万Kmよりさらに先まで乗り続けることを考え、再びポンプ交換をするときでしょうか? でも、これがあるので次回は至極簡単。 てへへ

てへへ

一応、車内から体重かけて踏んづけて、落ちないかをテスト。 実際は座席シートが上に載り、ネジの頭の凸は気にもなりませんし、

人が載った際の重量も、全体に分散されて蓋だけに架かるわけではないので実用上の問題は一切ありません。

*サンダルのださい写真ですいません。

以上、 パジェロミニ、燃料ポンプの交換でした! 疲れた・・・・・

前回より簡単かな?

前回より簡単かな?