ウインドエアコンを EU9iのエコスロットルモードにて動かす事が出来ましたので、どう改造したのかを詳しく紹介します。

ちなみにこの改造後に、このエアコンの簡単な基盤解析なんかもしています。

記事は4つに別けて、 同月9日、13日、14日、17日に紹介していますので、興味ある方は読んでください。

半田コテの経験が有れば超簡単にできます。

価格が安く、脱着が容易なウインドエアコンは、キャンパー(キャンピングカー)にとってはとても便利なものですが、

そのまま何にもせずにEU9iで駆動しようとすると、あっさりエアコンが落ちてしまいます。 特にエコスロットル時

その為に皆、EU16iを使うんですが、発電機その物が重いし、でかいし、高いし・・・・・ 、 出来ればコンパクトで軽量、かつ圧倒的に静かなEU9iで動かせたらベストなんですよね。

、 出来ればコンパクトで軽量、かつ圧倒的に静かなEU9iで動かせたらベストなんですよね。

そこで一台中古品を買い込み、バラして配線と基盤を見てみたところ、もしかして・・・・と思いついた。

で、やってみたところ、あっさり運転できてしまい、 なんとまあ簡単にEU9iで動かせたでね~の(笑)

別に、EU9iで動かせたからと言って、偉そうに出来る物でも、自慢できる様なものでもありませんが(笑)

で、どうやるのか?を、このブログで取り上げてみる事にしました。 方法は二種類あります。

一つは超簡単なほうで、 もう一つは多少の工作経験が必要です。

あ! ちなみこれは自分でやったことの、紹介記事であるとあくまで書いておきます。

ゆえに、真似をしてくれとは言いませんし、改造ですからお勧めもしません。

ですので、同じ事をして、それに関連した事故やトラブルが発生しても、一切僕は責任は持ちません。 あくまでも自己責任にてお願いします。

なんで今回ウインドエアコンなのか?というなら、昨年車に取り付けた ポータブルエアコン ラクールの性能問題が事の発端。

断熱材をサンドしたパネルを多用した様な本格的キャンピングカーやトレーラだと、そこそこの効きらしいのですが、度鉄板と窓面積の多いハイエースベースのキャンピングカーだと非常に厳しい。

なので、太陽の無い夜だけでも使えればいいや・・・・ と思っていた物の、やはり可能な限り日中でも使いたい・・・・と思っていたんです。

ただ、手元にウインドエアコンなんか有りませんし、 新品を買って万が一壊すわけにはいかない・・・・

そこで何でも良いけど、とりあえず年式の新しい(静かである事と消費電力が少ないことを求めると必然的にそうなります)、しかも安い中古品という事でヤフオクを捜したら、コロナのウインドエアコンが1万5千円前後で出ていた。 依然ブログで書いたことがある、インバータ方式でない機種の騒音がやたらとやかましいメーカーですが、ウインドエアコンは評判が良いのと、キャンカーに載せるので・・・

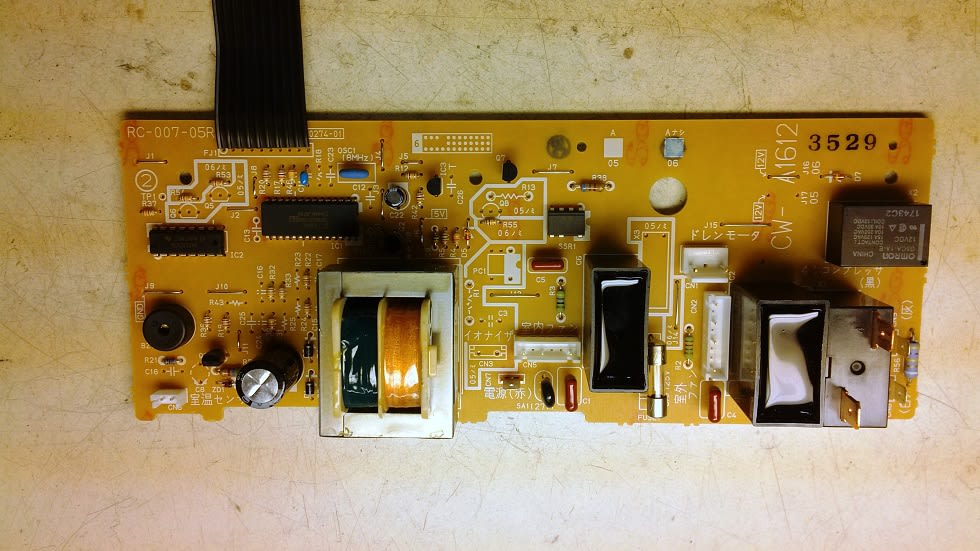

たまたま出展者が家のすぐ近くだったこともあり即座に落札! モデルは CW-1613 CW-1612でも、同じ基盤を使っているので同じのはずです。

さらに、直接取りに行ったので送料もかかりませんでした。

でとりあえずバラしてみないことには始まらないので、外周りのネジを全部外すと 特に隠しネジもなく、あっさりと分解できました。

*一つだけ室内側のルーバー内に 隠し?ネジがあるので注意。

でもって、室内側カバーを外してすぐ目に付くのが配線図。

インドエアコンがEU9i等で動かそうとして落ちてしまう原因は、主にコンプレッサー起動時に起きる突入電流の影響なんですが、コンプレッサーの始動にともなう瞬間的な負荷の増加に発電機が追従できず、一瞬回転数と電圧が低下する。

するとエアコンの制御回路が、 性能保障確保の最低条件を下回ったと判断、もしくはなにがしかの電源トラブルが有ったと判断して、システムを落としてしまうんです。

コンプレッサーの不安定な運転による故障やトラブルを防ぐ為の基礎的なものなんですが、一瞬でもそうなってしまうので厄介。

数秒間でも落とすのを待ってくれさえすれば、EU9iの側も回転と電圧が戻るので、エアコンは動くのですがね。

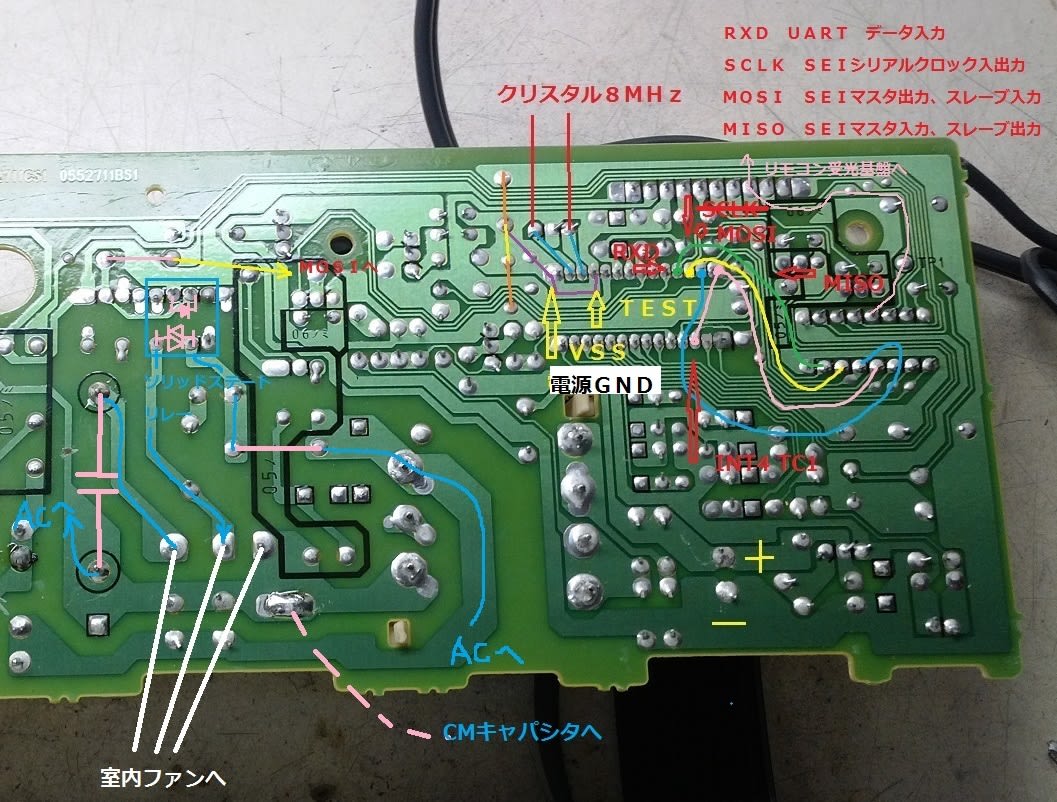

で、この図面と取り外した基盤を双方照らし合わせながら見ていると、これって簡単に問題解決できるジャン!という事に気が付いた。

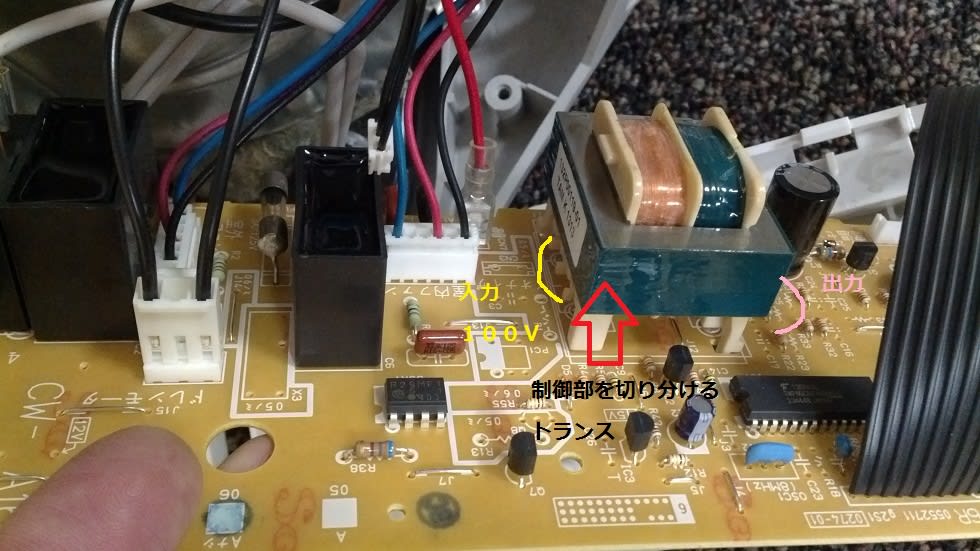

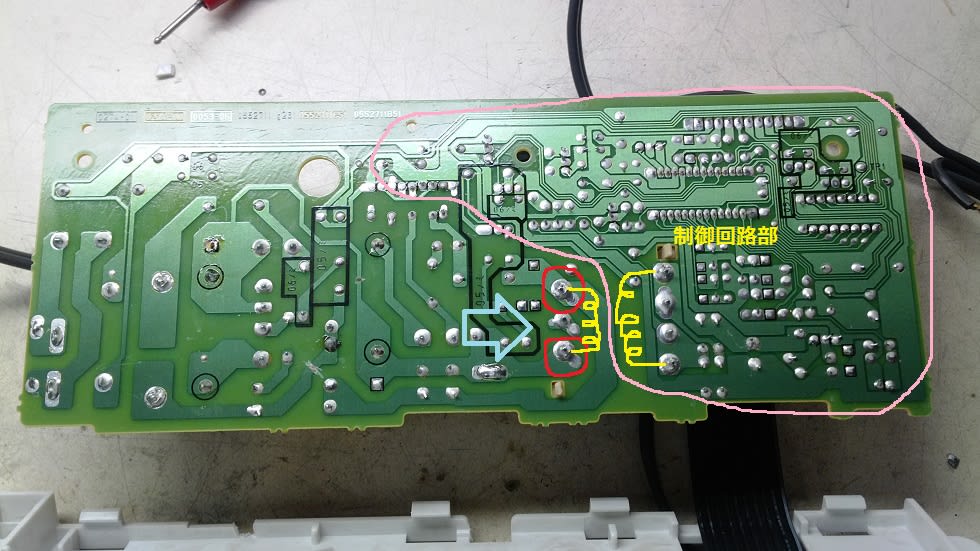

何故なら、圧縮機(コンプレッサー)やフアン類を動かすリレーやキャパシタ部と、制御部にと綺麗に基盤が別れているんです。

となれば、 制御部の電圧をコンプレッサー始動時に数秒間(出来れば5秒)保てさえすれば、問題は起きないという事になる。

そこで直流制御されている制御部の AC-DC変換部の電圧を測ってみると 16.51V 職場の電圧は日本の100Vではないので、現実には15V前後で制御されていることになる。

計算して、色々とやってみようか?とも思ったけど「めんどくせ~!」 というわけで、当たり前の事ながら安定性も考慮して、単純に外部から制御回路用の電圧を入れてやることに決定。

というわけで、当たり前の事ながら安定性も考慮して、単純に外部から制御回路用の電圧を入れてやることに決定。

要は発電機と切り離した、安定性の有る電源から持ってきたパワーを制御部に入れてあげれば良いだけの事。

結果を先に言うならサブバッテリーからインバータでAC100Vを造って、制御部に直に入れてやればOKということ。

もっと簡単に 直流を制御回路に入れられないか?とは当然考えます。 一応はエンジニアですから・・・

出来れば12Vをそのまま使ってですが載っているチップは問題なく、リレーの定格動作電圧が多分15Vなので12Vだとぎりぎりいけるかな~?という感じ。

ただ、やっかいなことが一つ有って、基盤をよく見ると解るのですが、 回路的に きちんとACが来ているかどうか?を検出していて トランスの二次側から5Vの矩形パルスにして、

コントロールチップ(8ビットマイコン)のINT1(割り込み)端子に入力をさせている。 コンパレーターっぽい回路構成が前段に一つ入っているので、これで周波数及び電圧の両方

を監視している可能性がある。

”が有る”というのは、8ビットマイコン内部のプログラムが判らないんです。 当たり前ですけど(笑)

いちいちリーダ&ライター造ってデータ読み出すのもどうかと思うし、プログラムを書き換えればよけいな改造も不要だしな~?なんて思ったりもして・・・

ただ、その為に膨大な時間とお金をかけて あ~だこうだ!?とやる気にはならない。

様はエアコンが動きさえすれば、いいわけですから。

参考までに、この特集?の最後に基盤回路の大まかな紹介と流れ、 スコープによるINT1への入力波形などを紹介してみたいかな?とも思っています、基本 電子&電気技術者ですから。

まあ、面倒くさくなければですが。

しかし、このINT1への入力 周波数(60/50)とその変化を常時監視していて、同時にツェナーを使った簡単な安定化回路に、電圧監視用の コンパレータ回路?として、1トランジスタ回路を組んで有るとしても、 チップ内部でアナログディジタル変換までしているんかいな? な~んかよく分からない部分が有ある。 電圧監視より 周波数監視用にも思えるし

プログラムを見せろとメーカーに電話してみようかな~ブツブツブツ、 とまだ言っている・・・・ モンモンモン

分からないことが有ると探求心が出てしつこいんですね 僕は、いやいや粘り強いというか? 自分で言ってやんの!  てへへ

てへへ

で、このINT入力に疑似信号回路を取り付ければ、多分12Vでも制御回路は動くかせるのではないか?なんて予想をしてみるけど、

駄目なら12Vから15V変換のDCーDCコンバータ と 一緒にとりつけてみるか? ま~だ言ってる (爆笑)

んな~~~~! そこまでして意味あるかいな? 余りにもアホなので、さすがに此処まではやりませんでした。 ← ついに悟り

ぎゃはははは!

ぎゃはははは!

さて、話を戻します。

制御回路用に専用電力を供給する方法としては、二つの方法が有る事が基盤を見てすぐに解るのですが。

一つは室内ファンを回す分の電力がインバータへ架かるけど、工作が簡単な方法。

この場合のインバータは基盤のヒューズ容量からして300wも有れば十分すぎるほど。

実際には室内ファンを駆動する事に消費される電力は多くても瞬間50W程度と思いますので、連続運転時で10W程度だと思います。

もう一つは、 完全に制御回路だけにインバータ出力を入れる方法でして、こちらは多少半田が面倒。

ただし、本当に小さなインバータでも大丈夫でして、サブバッテリーには殆ど負担がかかりません。 インバータの容量も10W有れば十分です。

ブログではこの二つの方法を取り上げます。

まずバッテリに多少の負荷が掛かるけど、簡単な方から。

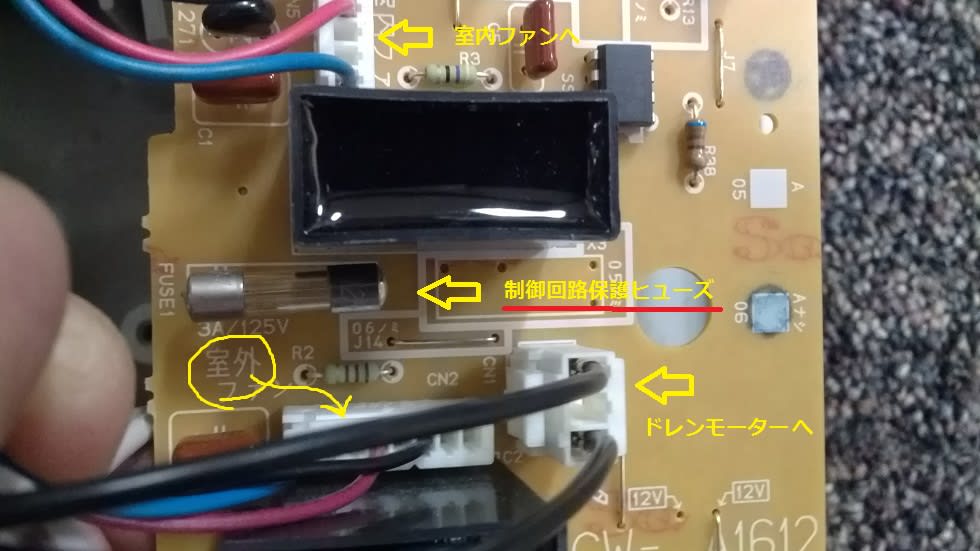

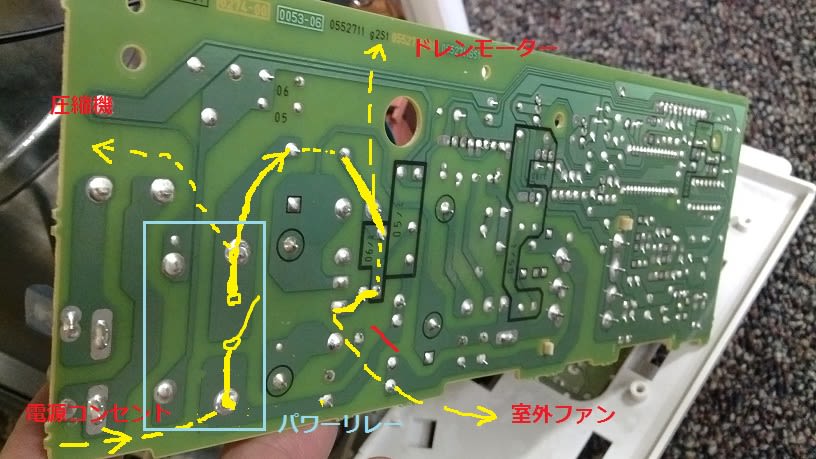

下の図のように回路を切断します。 なんでここなのか?というと、制御回路と室内ファンを回す回路用の専用ヒューズをそのまま活かしたいからです。

この部分で切って、きった部分から先の電力をインバータで供給するという、非常にシンプルな方法です。

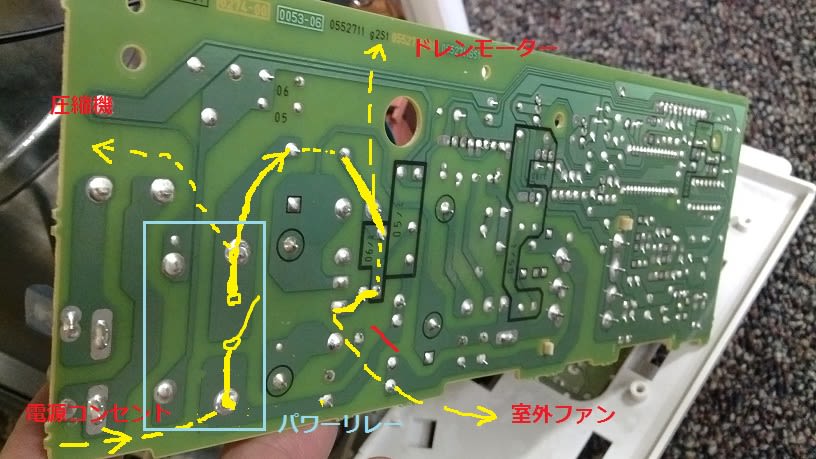

この方法では、実際に電流は下の図のように流れます。

実際の基盤上ではこう、 基盤の表から各部へ配線されているの線は点線にしてあります。

そしてもう一つ

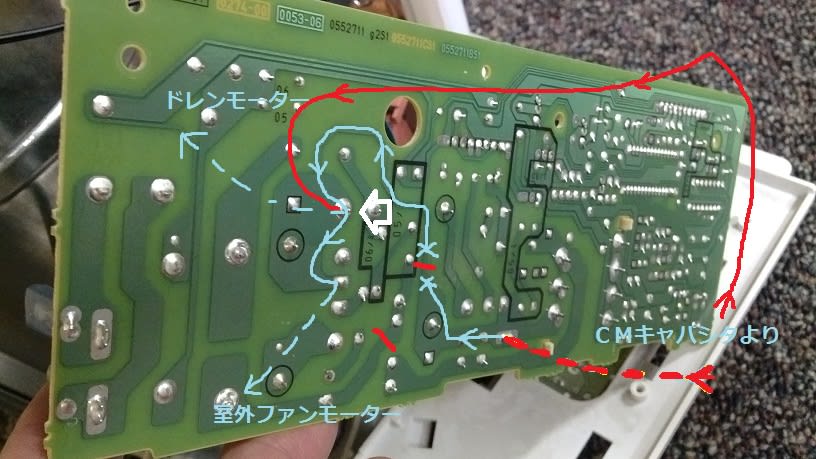

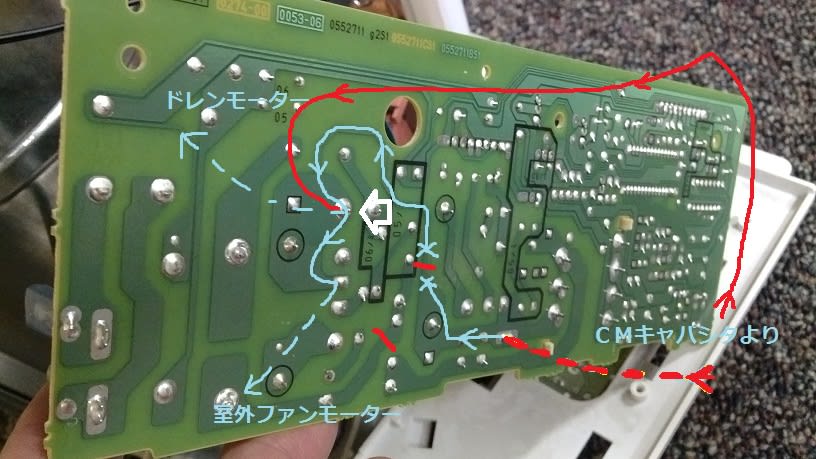

こちらは、まず電源からの電流が一度CMキャパシタの端子に入り、

ピンクで丸された配線がから出た電流が基盤の赤点線のところに配線され、それ以降は水色矢印の流れで各部に行っているんです(これがノーマル)。

ただ、今回基盤のプリントパターンを短い赤線部分にてカットするので、電流の流れが遮断されてしまうので、もう一つの白矢印の部分に配線をしなおします(赤実線)。

実際の作業ですが。

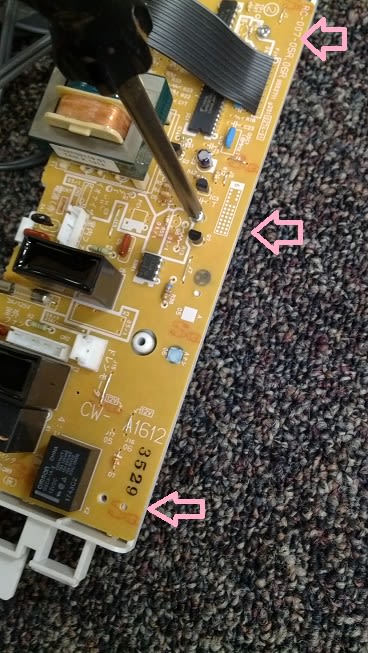

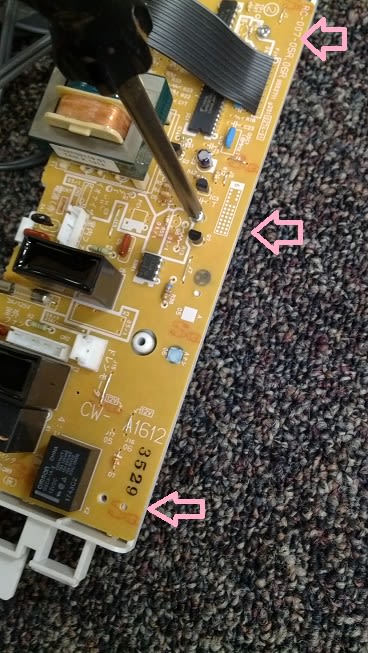

まず基盤を黄色矢印で指し示した部分でカット、

こんな感じ

ちなみに、何でここでカットをするかというなら、 基盤のヒューズをそのまま活かして使いたいんです。

ブルーの線がそれです、分かりやすいように裏側に書きました。

ピンク線は接続する予定のインバータ配線を表しています。

カット方法は簡単で、基盤を加工した経験の有る人なら知っている、カッターナイフもしくはV字の彫刻刀で切断するだけ。

次がインバータからの入力を入れるのに使うコードですが、これつかいました。

コンセントに刺し組む側を残し、反対側の頭をカット。

で、これを半田付けしますが、僕は写真の位置でやりました。 黄色矢印はカット跡

もう一つ、配線を増設しなければならないのですが。

下の写真の赤い線に青い端子のついた配線ですけど、これ設置する必要があるのと、

組込時にコンプレッサー側のCMキャパシタにいく配線接続を忘れると室外ファンが回りません。

あっさり書いているけどとても重要なので注意してくださいね。

改造はこれで終わり 「超簡単でしょう!」

後は基盤ケースに戻しますが、 配線を増設した分だけ、ケースに当たるのでカット。 赤←のところです。

後はネジを締めて、

配線を戻します。

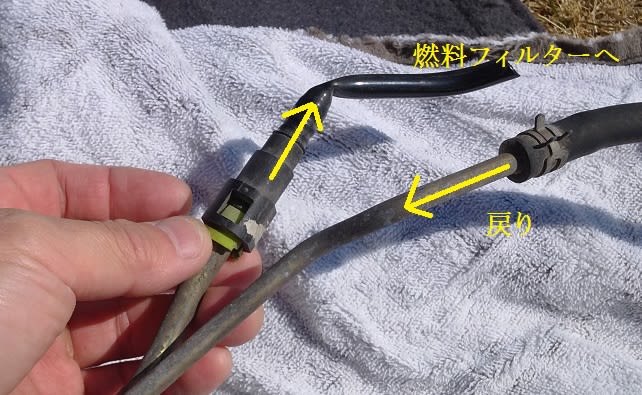

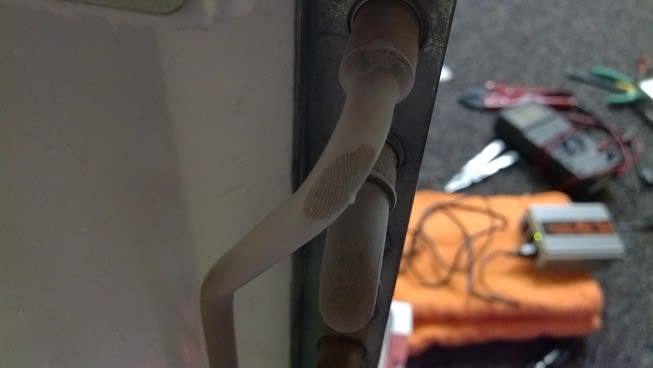

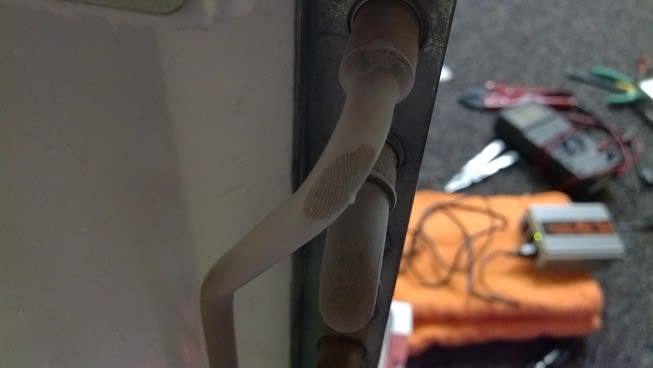

ここでCMキャパシタへ行く配線に加工が必要。

元々あった端子と違う規格のを使ったので、 元々あった方の端子も換えます。

同じ端子を使う人はこうした面倒な事をする必要はありません。

後は配線を戻します。 ピンク矢印が接続した後の交換した端子ですね。

すぐ上のオレンジハイライトで記述してある配線は 下の写真の様にコンプレッサー側のCMキャパシタと接続されます。

基盤を取り付けて

インバータに接続する配線をとおす、

念のために それぞれ絶縁チェックします。 たいした改造ではないの本来は不用ですが・・・・

終わればテストです。

室温が低いので、 センサーにストーブを当てて。

インバータとコンセントにそれぞれ差し込んで運転。 黄色が普通のコンセント 赤矢印は

インバーターです、 バッテリがないので、強引に DC12Vのパワーサプライから取っています。

普通のコンセントによる運転の結果ですが極めて良好。

そしてついにEU9iに接続しての実験。

モードはもちろんエコスロットルモード。

コンプレッサーが入ると一度回転が落ちますが、すぐに元の回転に戻る。

発電機自体も苦しげな処が無く、非常に静かです。

瞬間的にコンプレッサーが回る時はともかくも、それ以外の時の負荷はおそらくEU9iの定格の半分程度かと思います。

冷えている証拠写真はこれ(爆笑)

さて次回はもう少し工作が必要な方(ただしバッテリーには極力負担がかからない)を、紹介します。

追記:万が一、配線が分からなった時に備えて、改造前の配線状態写真をアップ

追記:うっかり記載を忘れていましたけど、 制御回路用のインバーター出力のコンセントプラグ と、エアコンへの元々あったコンセントプラグの計二つは、

順番的にエアコン本体のコンセントプラグへ電気を供給してのちに、 インバータのスイッチを入れて制御回路へパワーを供給するのが原則です。

なぜなら、 マイクロコントローラチップは コンプレッサーへきちんと電気が供給をされているかを監視していて。 *回路解析にかいてあります

それを検出できないとエアコンそのものが起動しないように回路とプログラムがなっています。

ですので、発電機を回して電気をエアコンに供給したら、 インバータの電源を入れる。 そういった順番です

えへへ

えへへ

がははは

がははは

ははは ← じゃね~よ!

ははは ← じゃね~よ! 早くやれって(笑)

早くやれって(笑)

← 横着男

← 横着男

替え玉等、腐るほど居るからだ。

替え玉等、腐るほど居るからだ。

若くて綺麗な替え玉は腐るほどいて、しかも向こうから毎年来るのだから。

若くて綺麗な替え玉は腐るほどいて、しかも向こうから毎年来るのだから。

実際

実際