■舞鶴一望の五老岳山頂

舞鶴には様々な山々が日本の原風景を彩るようですがひときわ印象深いのは五老岳でしょう。

舞鶴。京都の海上自衛隊基地です、旧海軍の鎮守府がおかれて今年で120年を迎える。舞鶴は旧海軍時代には駆逐艦の軍港として知られ重巡の利根と筑摩が配備された際には舞鶴の戦艦として親しまれたという。戦後自衛隊はDD,DDG,DDH,駆逐艦しか建造していない。

はるな、しらね、ひゅうが。1998年のヘリコプター搭載護衛艦はるな舞鶴配備をかわきりに徐々に舞鶴を代表する護衛艦は駆逐艦とはいえ大型化し、ひゅうが一隻で満載排水量は19000tに達します。この結果、散策の際に食事の時も入港する艦について気になります。

美味しいものを食べて思い出に残したい、でも、はるな撮りたい。はるな除籍は昔の話ですので撮影にはイージス艦はるな建造を待たねばなりませんが、ひゅうが入港や、かが寄港、舞鶴へは様々な護衛艦が入港します、北朝鮮弾道弾基地が日本海の対岸ですからね。

五老岳。ここは舞鶴の中央に位置する標高301mの独立峰で、この五老岳を中心に軍港の東舞鶴と城下町の西舞鶴を分けるランドマークというべき山岳です。そしてその山頂部は公園となっていまして、レストランでは絶景の俯瞰風景とともに美味しいものを頂ける。

舞鶴という地名は良港の地形であった田辺が、湾の形状に鶴が舞う優美さを見い出して命名したという。しかし、落ち着いて考えますとその絶景の眺望を一望という名所は限られるものです。この展望台も旧海軍と要塞法のある時代は立ち入り禁止の立地でしたけれど。

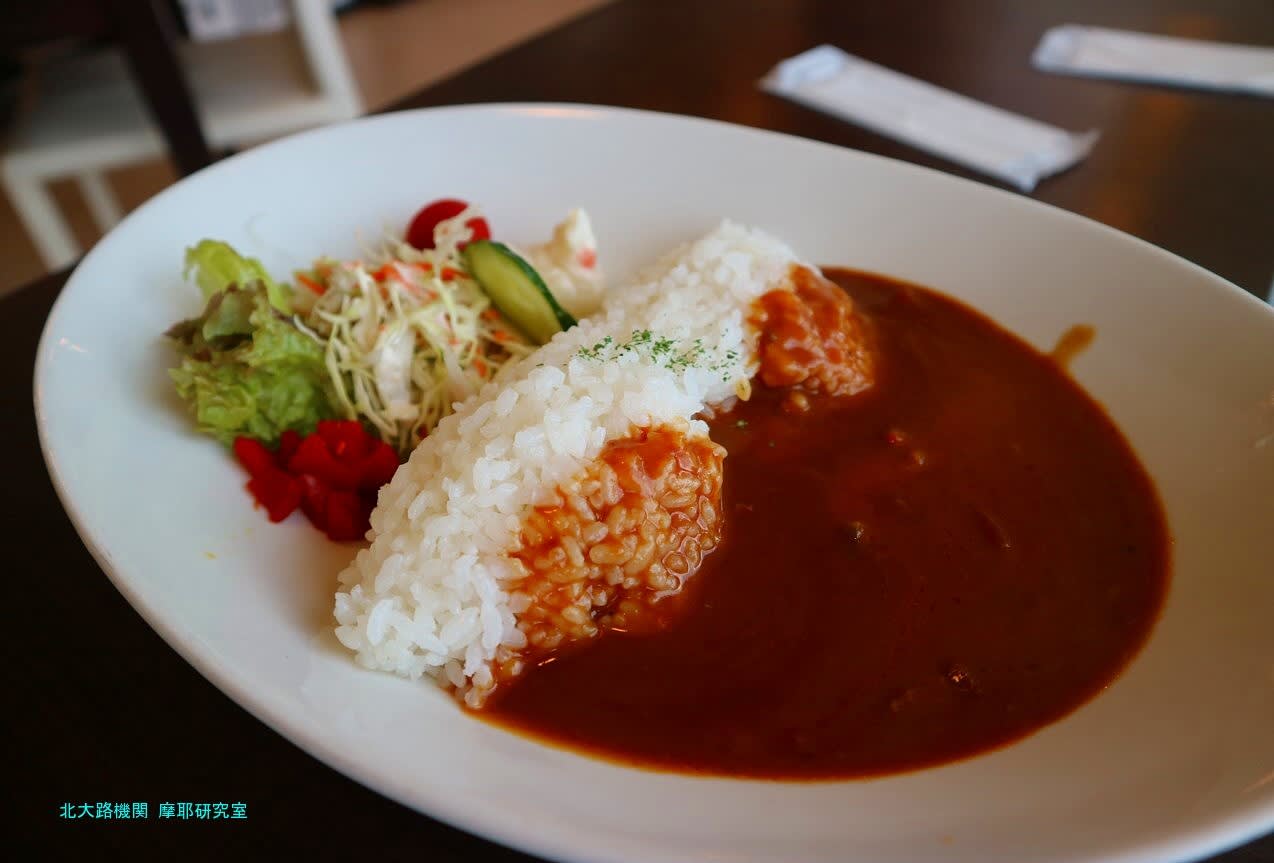

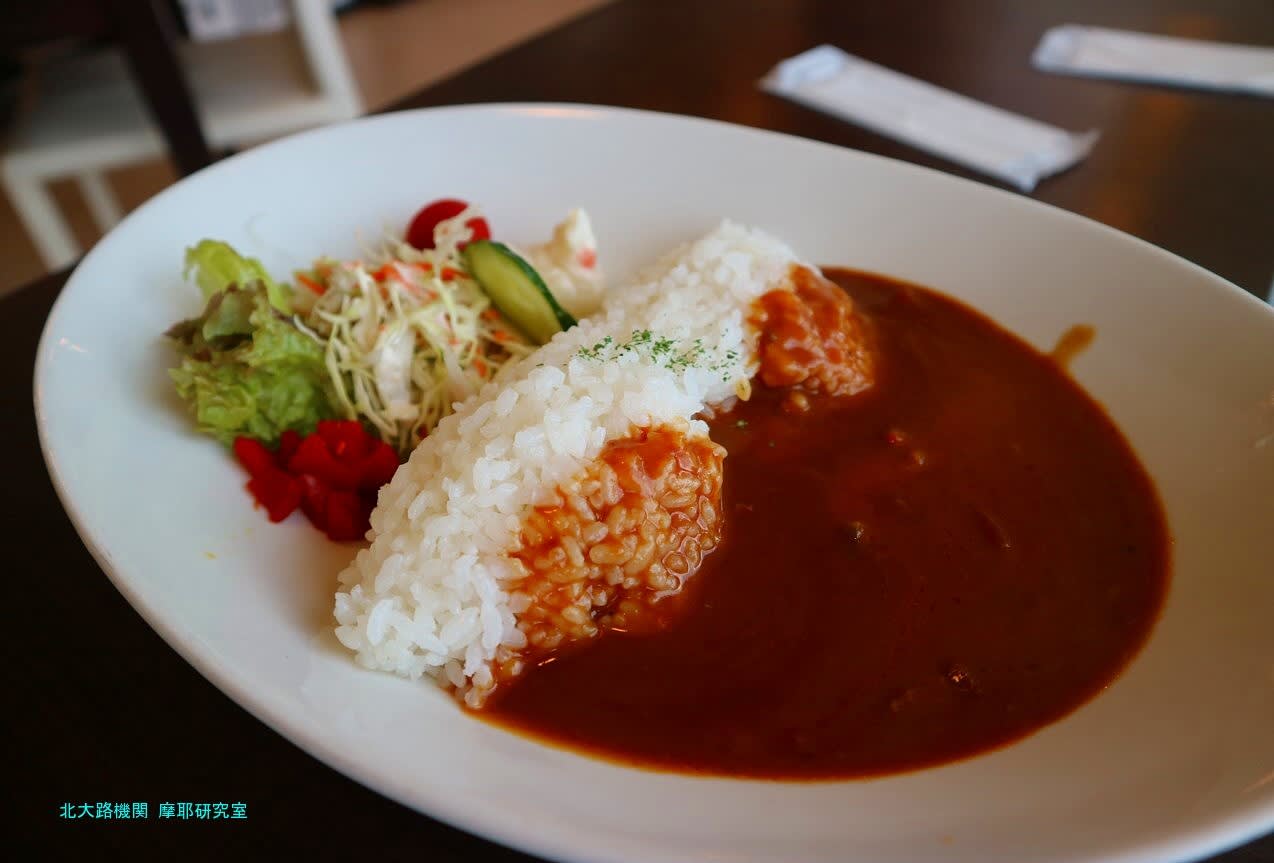

カレーは、海軍カレーという訳ではありませんが、基地の街ということで舞鶴の名物となっています。舞鶴は呉とともに東郷平八郎が鎮守府司令長官を務め、その歴史から肉じゃがのふるさとの座を競っていますが、意外ながら舞鶴では肉じゃがを供する店は少ない。

肉じゃがよりも愛着があるのはカレー、ということなのでしょうかね。この五老岳山頂レストランのカレーは辛さ強め、中から、控えめ、というものを辛い万願寺を使うとか、素材を工夫して自然に醸し出しています。個人的に激からは苦手だが、辛いのは好きという。

夕日のレッド。カレーは少し辛い方が良いと思うのです、グリーンのカレーもありましたが、激辛の部類に入るタイ料理のグリーンカレーを愛する当方にはちょっと色だけのグリーンなカレーは合わないような気がしまして、カレーらしい色彩に見合った風味が好きだ。

ひゅうが入港はあるのか、そういった情報は船舶位置情報AISを丹念に見つめていればわかる、といわれてしまいそうですが、この山頂レストランからですと、旨い美味しい、という感動とともに、ふと俯瞰風景に湾口を眺めて、大きな艦の動きをみることもできます。

ダムカレーというのか、とおもえば二つのご飯の膨らみが舞鶴の代表的建築物である舞鶴クレインブリッジをイメージしているという。クレインとはクレーン、起重機の愛称と同じで、もともとはフランス語の鶴を意味します、クレーンは外見が鶴ににていますからね。

スパイスの満足感は食欲を刺激します、そして喫茶店として始まりましたので、ここはコーヒーも美味しい。舞鶴の夏は暑い、盆地の京都市よりもフェーン現象の影響を受ける日本海側の舞鶴の方が暑い、いや熱いので、冷たいアイスコーヒーは火照った身にうれしい。

万願寺で一杯やりたい、とは思うものの立地が自動車前提ですので。しかし、ここにもう少し路線バスを整備するとか、ビヤガーデンを整備するならば、護衛艦といいますか海軍への関心の高い方も多いご時世ですので、もっとにぎわいそうにも思うところですがさて。

スカイタワー、五老スカイタワーは山頂の特徴的な美しさから舞鶴のランドマークタワーというもの、高さは50.5mあるという。実は山の標高が300mしかないことに驚くと共に山頂のタワーが実は50m以上あると聞いて二度驚いたのですが。東寺五重塔より少し低い。

展望台からは舞鶴基地の北吸岸壁も、全域ではありませんが眺めることができます、ひゅうが、いせ等ヘリコプター搭載護衛艦は全通飛行甲板が特徴的ですので直ぐに入港している様子を見分けることができる。改めて、海上自衛隊の護衛艦も大きくなったものだなあ。

熊注意。しかし気をつけねばならないのは、徒歩で上るのは相応に時間がかかり、くまさんと出会う可能性も若干あるということ。入港を見つけても徒歩では間に合わない、情報を活かすには自動車の機動性が必要な観測点と撮影位置、といえるのかもしれませんね。

金曜カレー。海上自衛隊では毎週金曜日にカレーライスを食することで、艦隊勤務などで曜日感覚を忘れがちとなる中での区切りとしているようです。ただ、これは自衛官以外でも金曜日にはカレーを食べる、という習慣は、これは良いことといえるのかもしれません。

カレー、もちろん海上自衛隊では厳密に献立を調整してカレー、カレーライスではなくともカレーうどんになることもドライカレーとなることもあるようですが、カレーは調理され、昼食の時間に、おお今日は金曜日なのね、多忙に曜日を思い出すということ。大変だ。

週末にカレーを食べる習慣、自衛官でないわたしたちには、カレーを食べるというのはある程度調整が必要となりますが、言い換えればカレーを食べられるように週末までに完了すべき業務を完了してカレーを食べられるように調整する、区切りをつけられる訳ですね。

カレーパンを辛うじて、辛くはなくとも、カジるだけになるとか、カレー煎餅をかみ砕いて時間調整の失敗を嘆息するということも、あるにはあるのですが、時間を掛けてカレーをいただいて、今週はやるべき業務を終えたので静かにこれはご褒美、としたいものです。

金曜カレーなんて海軍マニアの不思議な習性、と思われるかもしれませんが、金曜日までに片づけてしまうべきことをという習慣とする。他方、旧海軍ではカレーは曜日感覚とともに残った野菜や肉類を一挙に調理する方便でもあったようで、片づけ、ということ。

ターメリックはじめ香辛料の利いたカレーは、からだを温めてくれますので、しかし多忙な時にからだを温めますと眠気を誘うという難点もあります。もっとも、だからこそしっかり仕事を片付けて余裕と共にカレー、という理想論が成立つのですね。現実は厳しいが。

珈琲とカレー、そう考えると、苦みとカフェインでしゃっきりさせるだけに良いのかもしれませんね。しかし紅茶も合うのか、そして今日23日は舞鶴市で風速17.1m/sの木枯らし一号が観測されたという事ですので、寒い季節にはカレーの香辛料で暖かくしないと、とも。

週末。自衛隊では艦隊勤務や演習があるときや当直と、コロナ前では艦艇広報がある方は別としまして、これを食べれば後半日で休日、という強みもあり、これは休日こみで歓迎されているということ。美味しいカレーを食べるためにも週明けから、またがんばろう。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)

舞鶴には様々な山々が日本の原風景を彩るようですがひときわ印象深いのは五老岳でしょう。

舞鶴。京都の海上自衛隊基地です、旧海軍の鎮守府がおかれて今年で120年を迎える。舞鶴は旧海軍時代には駆逐艦の軍港として知られ重巡の利根と筑摩が配備された際には舞鶴の戦艦として親しまれたという。戦後自衛隊はDD,DDG,DDH,駆逐艦しか建造していない。

はるな、しらね、ひゅうが。1998年のヘリコプター搭載護衛艦はるな舞鶴配備をかわきりに徐々に舞鶴を代表する護衛艦は駆逐艦とはいえ大型化し、ひゅうが一隻で満載排水量は19000tに達します。この結果、散策の際に食事の時も入港する艦について気になります。

美味しいものを食べて思い出に残したい、でも、はるな撮りたい。はるな除籍は昔の話ですので撮影にはイージス艦はるな建造を待たねばなりませんが、ひゅうが入港や、かが寄港、舞鶴へは様々な護衛艦が入港します、北朝鮮弾道弾基地が日本海の対岸ですからね。

五老岳。ここは舞鶴の中央に位置する標高301mの独立峰で、この五老岳を中心に軍港の東舞鶴と城下町の西舞鶴を分けるランドマークというべき山岳です。そしてその山頂部は公園となっていまして、レストランでは絶景の俯瞰風景とともに美味しいものを頂ける。

舞鶴という地名は良港の地形であった田辺が、湾の形状に鶴が舞う優美さを見い出して命名したという。しかし、落ち着いて考えますとその絶景の眺望を一望という名所は限られるものです。この展望台も旧海軍と要塞法のある時代は立ち入り禁止の立地でしたけれど。

カレーは、海軍カレーという訳ではありませんが、基地の街ということで舞鶴の名物となっています。舞鶴は呉とともに東郷平八郎が鎮守府司令長官を務め、その歴史から肉じゃがのふるさとの座を競っていますが、意外ながら舞鶴では肉じゃがを供する店は少ない。

肉じゃがよりも愛着があるのはカレー、ということなのでしょうかね。この五老岳山頂レストランのカレーは辛さ強め、中から、控えめ、というものを辛い万願寺を使うとか、素材を工夫して自然に醸し出しています。個人的に激からは苦手だが、辛いのは好きという。

夕日のレッド。カレーは少し辛い方が良いと思うのです、グリーンのカレーもありましたが、激辛の部類に入るタイ料理のグリーンカレーを愛する当方にはちょっと色だけのグリーンなカレーは合わないような気がしまして、カレーらしい色彩に見合った風味が好きだ。

ひゅうが入港はあるのか、そういった情報は船舶位置情報AISを丹念に見つめていればわかる、といわれてしまいそうですが、この山頂レストランからですと、旨い美味しい、という感動とともに、ふと俯瞰風景に湾口を眺めて、大きな艦の動きをみることもできます。

ダムカレーというのか、とおもえば二つのご飯の膨らみが舞鶴の代表的建築物である舞鶴クレインブリッジをイメージしているという。クレインとはクレーン、起重機の愛称と同じで、もともとはフランス語の鶴を意味します、クレーンは外見が鶴ににていますからね。

スパイスの満足感は食欲を刺激します、そして喫茶店として始まりましたので、ここはコーヒーも美味しい。舞鶴の夏は暑い、盆地の京都市よりもフェーン現象の影響を受ける日本海側の舞鶴の方が暑い、いや熱いので、冷たいアイスコーヒーは火照った身にうれしい。

万願寺で一杯やりたい、とは思うものの立地が自動車前提ですので。しかし、ここにもう少し路線バスを整備するとか、ビヤガーデンを整備するならば、護衛艦といいますか海軍への関心の高い方も多いご時世ですので、もっとにぎわいそうにも思うところですがさて。

スカイタワー、五老スカイタワーは山頂の特徴的な美しさから舞鶴のランドマークタワーというもの、高さは50.5mあるという。実は山の標高が300mしかないことに驚くと共に山頂のタワーが実は50m以上あると聞いて二度驚いたのですが。東寺五重塔より少し低い。

展望台からは舞鶴基地の北吸岸壁も、全域ではありませんが眺めることができます、ひゅうが、いせ等ヘリコプター搭載護衛艦は全通飛行甲板が特徴的ですので直ぐに入港している様子を見分けることができる。改めて、海上自衛隊の護衛艦も大きくなったものだなあ。

熊注意。しかし気をつけねばならないのは、徒歩で上るのは相応に時間がかかり、くまさんと出会う可能性も若干あるということ。入港を見つけても徒歩では間に合わない、情報を活かすには自動車の機動性が必要な観測点と撮影位置、といえるのかもしれませんね。

金曜カレー。海上自衛隊では毎週金曜日にカレーライスを食することで、艦隊勤務などで曜日感覚を忘れがちとなる中での区切りとしているようです。ただ、これは自衛官以外でも金曜日にはカレーを食べる、という習慣は、これは良いことといえるのかもしれません。

カレー、もちろん海上自衛隊では厳密に献立を調整してカレー、カレーライスではなくともカレーうどんになることもドライカレーとなることもあるようですが、カレーは調理され、昼食の時間に、おお今日は金曜日なのね、多忙に曜日を思い出すということ。大変だ。

週末にカレーを食べる習慣、自衛官でないわたしたちには、カレーを食べるというのはある程度調整が必要となりますが、言い換えればカレーを食べられるように週末までに完了すべき業務を完了してカレーを食べられるように調整する、区切りをつけられる訳ですね。

カレーパンを辛うじて、辛くはなくとも、カジるだけになるとか、カレー煎餅をかみ砕いて時間調整の失敗を嘆息するということも、あるにはあるのですが、時間を掛けてカレーをいただいて、今週はやるべき業務を終えたので静かにこれはご褒美、としたいものです。

金曜カレーなんて海軍マニアの不思議な習性、と思われるかもしれませんが、金曜日までに片づけてしまうべきことをという習慣とする。他方、旧海軍ではカレーは曜日感覚とともに残った野菜や肉類を一挙に調理する方便でもあったようで、片づけ、ということ。

ターメリックはじめ香辛料の利いたカレーは、からだを温めてくれますので、しかし多忙な時にからだを温めますと眠気を誘うという難点もあります。もっとも、だからこそしっかり仕事を片付けて余裕と共にカレー、という理想論が成立つのですね。現実は厳しいが。

珈琲とカレー、そう考えると、苦みとカフェインでしゃっきりさせるだけに良いのかもしれませんね。しかし紅茶も合うのか、そして今日23日は舞鶴市で風速17.1m/sの木枯らし一号が観測されたという事ですので、寒い季節にはカレーの香辛料で暖かくしないと、とも。

週末。自衛隊では艦隊勤務や演習があるときや当直と、コロナ前では艦艇広報がある方は別としまして、これを食べれば後半日で休日、という強みもあり、これは休日こみで歓迎されているということ。美味しいカレーを食べるためにも週明けから、またがんばろう。

北大路機関:はるな くらま ひゅうが いせ

(本ブログに掲載された本文及び写真は北大路機関の著作物であり、無断転載は厳に禁じる)

(本ブログ引用時は記事は出典明示・写真は北大路機関ロゴタイプ維持を求め、その他は無断転載と見做す)

(第二北大路機関: http://harunakurama.blog10.fc2.com/記事補完-投稿応答-時事備忘録をあわせてお読みください)