「天空の湿原」…、雨竜沼湿原を目にしたとき、私は思わずそう呟いていた。かなりの険しい登山道を登り、標高850メートル至ったその時、私の目の前には広大な湿原が広がっていた。

南暑寒岳登山口のある「雨竜沼湿原ゲートパーク」までの道(導入路?)が凄かった。何せ国道から25キロも山あいに入ったところにあった。

その道も凄い!途中、国道から12キロ入ったところにある「尾白利加ダム」までは舗装道路なのだが、その後が凄かった!舗装道路と砂利道がまるでまだら模様のように繰り返すのだ。しかも、砂利道は極端に狭いのだ。

昆布岳の時に知った「単道双方交通」の道路である。私はゲートパークに向かう際、その砂利道で何台とすれ違っただろうか?そのたびにお互いが広い道まで引き返したりしながら、なんとか互いの車を交差させゲートパークを目ざした。

そんな凄い道を通過して到着した「雨竜沼湿原ゲートパーク」は、山奥にあるとは思えないほど立派の施設が点在する素晴らしい公園になっていた。

まず完全舗装された駐車場は第一と第二を合わせて150台が収容できる。そして定員70人の山小屋「南暑寒荘」、さらには管理棟、キャンプ場等々。トイレはもちろん水洗で、清潔度はコンビニ並み。極めつけは発電施設である。周辺の必要電力を作るために大きな発電棟があったのには驚いた。

※ ゲートパーク全体を私は写すことができなかったのでウェブ上から拝借しました。左奥が管理棟。手前はトイレや炊事棟です。

※ 私が朝早く撮った山小屋「南暑寒荘」です。

さてさて前置きが長くなった。ゲートパークは山奥のためかスマホが圏外のため、当日の天気予報は確認できなかったが、前日までの予報では晴れの予報であり、朝焼けも見られたので、期待をもって朝5時20分、管理棟で登山届を提出し、500円の「環境美化整備等協力金」を収めて、管理人の見送りを受けながら登山を開始した。

※ 登山開始直後の登山道です。写真右奥に見える山は「円山」というそうで、雨竜沼湿原と同じ高さだそうです。

初めは車が通れるほどの砂利道を行く。10分ほど行くと、鋼鉄製の立派な「渓谷第一吊り橋」を渡る。渡り終わると、道は山道へと変わった。

※ ちょっと手振れをおこしてしまった第一吊り橋です。

それからは岩が並ぶ山道や、小さな渓流を渡ったりしながら徐々に高度を上げていく。

途中に「白竜の滝」が見えるところに導かれる脇道があった。そこまでは50mと近かったので寄り道をして、白竜の滝をカメラに収めて、さらに上を目指した。

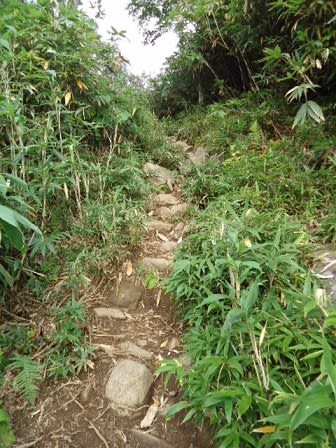

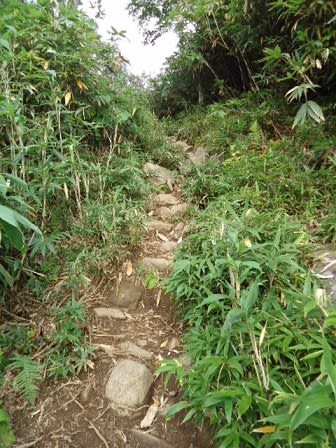

※ こんな石がゴロゴロ転がった中を高度を上げていきます。

※ この標識につられてちょっと寄り道してみました。

※ 写真では小さくしか写っていませんが、かなり大きな規模(落差36m)の滝でした。

さらに行くと、二股道に遭遇したが、そこには何の説明もない。ガイドブックによると、右側に行くと白竜の滝経由らしい。しかし、私はすでに白竜の滝をカメラに収めていたため、左側の道を選択した。

登山開始から40分後、「白竜の滝 展望台」に至った。先ほど横から見た滝を、上から眺める角度で白竜の滝を見た。

※ こんな石場も乗り越えながら…。

※ 白竜の滝を上から眺めるポイント「白竜の滝展望台」からの一枚です。

展望台からほどなく「渓谷第二吊り橋」があった。後から知るのだが、雨竜沼湿原から流れ出るペンケペタン川が作る渓谷はなかなかの迫力だった。

登山道はここからは斜度を増し、徐々に徐々に高度を上げていく。

ペンケペタン川を挟んで対岸は切り立った岸壁が姿を見せ、さらには尾根も見えてかなりの高さまで登ってきたことを教えてくれる。

そしてペンケペタン川のほとりに出て、なんとなく湿原が近いことを匂わせてくれる。

ところが、コースは一旦沢から離れて、右手の高みへ導かれる。

※ 第二吊り橋です。冬季は通行禁止になるようです。

※ 第二吊り橋からペンケペタン川の上流を見たところです。

※ ペンケペタン川の上流の脇の岩場の登山道です。

※ かなり上り詰めたところでペンケペタン川に再会しました。もう間もなく湿原ではと思わせる一枚です。

急登を上り詰めると、そこから笹原の中を緩く下り始める。やがて木道が始まるが、湿原はその先だった。

湿原入口の前には、帰化植物などの種子を持ち込まないように靴底を洗いなさい、という指示が出されていた。靴底を洗い、いよいよ湿原へ踏み入った。

※ しかし、川岸から離れ、さらに登りは続きました。

※ 湿原を前にしての靴洗い場の表示です。

※ ここの流れで靴の底を洗いました。

※ 湿原の入口に設けられたテラスです。

そこには、遠くまで黄金色に変色した(黄葉した)湿原が広がっていた。

私が想像していた湿原よりはるかに広く、「これほどの湿原が高さ850mの大地に広がっているなんて!」と素直な驚きだった。

そして私は陳腐な表現ながら「天空の湿原」と思わず呟いたのだった。

※ 湿原入口のテラスから見た雨竜沼湿原です。明日の後編で湿原の様子たっぷり写真と共にレポします。

※ 雨竜沼湿原の詳細、そして南暑寒岳登山の様子は、後編でレポします。

南暑寒岳登山口のある「雨竜沼湿原ゲートパーク」までの道(導入路?)が凄かった。何せ国道から25キロも山あいに入ったところにあった。

その道も凄い!途中、国道から12キロ入ったところにある「尾白利加ダム」までは舗装道路なのだが、その後が凄かった!舗装道路と砂利道がまるでまだら模様のように繰り返すのだ。しかも、砂利道は極端に狭いのだ。

昆布岳の時に知った「単道双方交通」の道路である。私はゲートパークに向かう際、その砂利道で何台とすれ違っただろうか?そのたびにお互いが広い道まで引き返したりしながら、なんとか互いの車を交差させゲートパークを目ざした。

そんな凄い道を通過して到着した「雨竜沼湿原ゲートパーク」は、山奥にあるとは思えないほど立派の施設が点在する素晴らしい公園になっていた。

まず完全舗装された駐車場は第一と第二を合わせて150台が収容できる。そして定員70人の山小屋「南暑寒荘」、さらには管理棟、キャンプ場等々。トイレはもちろん水洗で、清潔度はコンビニ並み。極めつけは発電施設である。周辺の必要電力を作るために大きな発電棟があったのには驚いた。

※ ゲートパーク全体を私は写すことができなかったのでウェブ上から拝借しました。左奥が管理棟。手前はトイレや炊事棟です。

※ 私が朝早く撮った山小屋「南暑寒荘」です。

さてさて前置きが長くなった。ゲートパークは山奥のためかスマホが圏外のため、当日の天気予報は確認できなかったが、前日までの予報では晴れの予報であり、朝焼けも見られたので、期待をもって朝5時20分、管理棟で登山届を提出し、500円の「環境美化整備等協力金」を収めて、管理人の見送りを受けながら登山を開始した。

※ 登山開始直後の登山道です。写真右奥に見える山は「円山」というそうで、雨竜沼湿原と同じ高さだそうです。

初めは車が通れるほどの砂利道を行く。10分ほど行くと、鋼鉄製の立派な「渓谷第一吊り橋」を渡る。渡り終わると、道は山道へと変わった。

※ ちょっと手振れをおこしてしまった第一吊り橋です。

それからは岩が並ぶ山道や、小さな渓流を渡ったりしながら徐々に高度を上げていく。

途中に「白竜の滝」が見えるところに導かれる脇道があった。そこまでは50mと近かったので寄り道をして、白竜の滝をカメラに収めて、さらに上を目指した。

※ こんな石がゴロゴロ転がった中を高度を上げていきます。

※ この標識につられてちょっと寄り道してみました。

※ 写真では小さくしか写っていませんが、かなり大きな規模(落差36m)の滝でした。

さらに行くと、二股道に遭遇したが、そこには何の説明もない。ガイドブックによると、右側に行くと白竜の滝経由らしい。しかし、私はすでに白竜の滝をカメラに収めていたため、左側の道を選択した。

登山開始から40分後、「白竜の滝 展望台」に至った。先ほど横から見た滝を、上から眺める角度で白竜の滝を見た。

※ こんな石場も乗り越えながら…。

※ 白竜の滝を上から眺めるポイント「白竜の滝展望台」からの一枚です。

展望台からほどなく「渓谷第二吊り橋」があった。後から知るのだが、雨竜沼湿原から流れ出るペンケペタン川が作る渓谷はなかなかの迫力だった。

登山道はここからは斜度を増し、徐々に徐々に高度を上げていく。

ペンケペタン川を挟んで対岸は切り立った岸壁が姿を見せ、さらには尾根も見えてかなりの高さまで登ってきたことを教えてくれる。

そしてペンケペタン川のほとりに出て、なんとなく湿原が近いことを匂わせてくれる。

ところが、コースは一旦沢から離れて、右手の高みへ導かれる。

※ 第二吊り橋です。冬季は通行禁止になるようです。

※ 第二吊り橋からペンケペタン川の上流を見たところです。

※ ペンケペタン川の上流の脇の岩場の登山道です。

※ かなり上り詰めたところでペンケペタン川に再会しました。もう間もなく湿原ではと思わせる一枚です。

急登を上り詰めると、そこから笹原の中を緩く下り始める。やがて木道が始まるが、湿原はその先だった。

湿原入口の前には、帰化植物などの種子を持ち込まないように靴底を洗いなさい、という指示が出されていた。靴底を洗い、いよいよ湿原へ踏み入った。

※ しかし、川岸から離れ、さらに登りは続きました。

※ 湿原を前にしての靴洗い場の表示です。

※ ここの流れで靴の底を洗いました。

※ 湿原の入口に設けられたテラスです。

そこには、遠くまで黄金色に変色した(黄葉した)湿原が広がっていた。

私が想像していた湿原よりはるかに広く、「これほどの湿原が高さ850mの大地に広がっているなんて!」と素直な驚きだった。

そして私は陳腐な表現ながら「天空の湿原」と思わず呟いたのだった。

※ 湿原入口のテラスから見た雨竜沼湿原です。明日の後編で湿原の様子たっぷり写真と共にレポします。

※ 雨竜沼湿原の詳細、そして南暑寒岳登山の様子は、後編でレポします。