1920年代、北海道内には野球熱が高まっていたようだ。そんな野球の力と技を競う場として組織したのが当時隆盛を誇った「小樽新聞社」だった。1922(大正11)年には第1回全道実業野球大会を、1929(昭和4)年には樺太代表も含めた「全道樺太実業野球大会」を開催するまでになった。

9月24日(日)午後、北海道博物館の特別展「北海道と野球をめぐる物語 プレイボール!」展の関連行事の最後として、「全道樺太実業野球大会」と題する講演会が開催され参加した。講師は、同博物館学芸員の会田理人氏が務めた。会田氏には膨大な資料を提示いただき、平易な言葉で解説されるお話はとても聞きやすく、気持良く講演会に参加することができた。

会田氏は8月27日に同博物館で開催した「樺太全島野球大会」の講師も務めた方である。(その投稿レポはこちら ⇒)

※ 講師を務めた会田学芸員は日ハムのレプリカユニフォームを纏って雰囲気を出していました。

会田氏は、前回と同じように今度は「小樽新聞」の記事の膨大な写しを準備して提供してくれ、それら記事をもとに当時の野球熱を掘り起こしてくれた。

それによると、まず最初に1920(大正9)年、小樽新聞社が札幌と小樽のチームに呼びかけ、それに応じた7チームが参加している。参加チーム名は、新聞記事によると地元小樽からは「内外貿易」、「大正倶楽部香村商店」、「ユニオン倶楽部」、「マリン倶楽部」、札幌からは「共和」、「札幌鉄道」、「逓友」というチームが参加したとなっている。

ちなみにその大会の決勝戦は「小樽ユニオン倶楽部」と「札幌鉄道」の間で争われ、35A 対 5 で小樽ユニオンが圧勝したと小樽新聞の記事は伝えている。

※ 以下の写真は「全道樺太実業野球大会」に関する小樽新聞の野球記事です。

※ 第8回大会になる「全道樺太実業野球大会」には大会歌も作られました。その歌詞です。

先の大会は第1回とは称さず、正式に第1回全道実業野球大会と名乗ったのは、それから2年後の1922年大会からだった。この辺りは主催する小樽新聞社の意向が働いたものと思われる。

さて、本稿の主題である樺太の実業チームも交えての「全道樺太実業野球大会」であるが、第1回大会が開催されてから8年後の1929(昭和4)年の第8回大会において実現している。

この頃には実業チームも全道に広がっていて、樺太を含め10地区において予選大会が開催され、参加総チーム数も47チームという盛況を見せていたという。

その中でも、南空知、北空知は最激戦地区で、南空知は10チーム、北空知は8チームの参加があったという。なぜ、空知に野球チームが多かったかというと…。

南空知地区の参加チーム名を記してみると「蹄光倶楽部」、「万字社友野球部」、「幌内野球倶楽部」、「住友奔別野球部」、「岩見沢野球倶楽部」、「アサヒ倶楽部」、「栗山野球倶楽部」、

「岩鉄チーム」、「登川礦野球部」、「美唄三菱倶楽部」となっているが、鉱山関係の名が眼立つことに気付かれると思う。この時代の空知は石炭鉱山最盛期だったことが野球チーム名からもうかがうことができる。

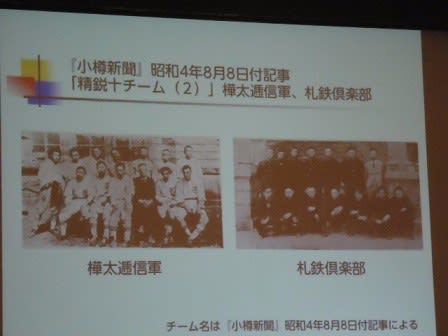

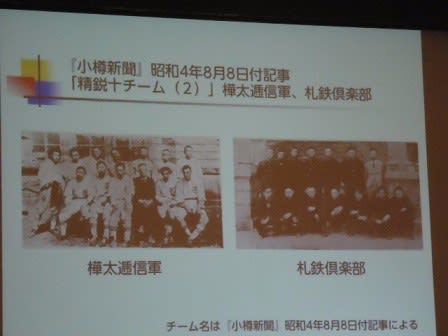

※ 小樽新聞は大会前、参加各チームを写真入りで紹介し、大会熱を煽ったようです。写真は初出場の「樺太逓信軍」と強豪「札鉄倶楽部」です。

小樽新聞は各地区の予選大会の様子から逐一報道して大会ムードを盛り上げ、1929年の第8回大会は、小樽公園グランドを会場に8月15~18日までの4日間日程で開催されたと伝えている。

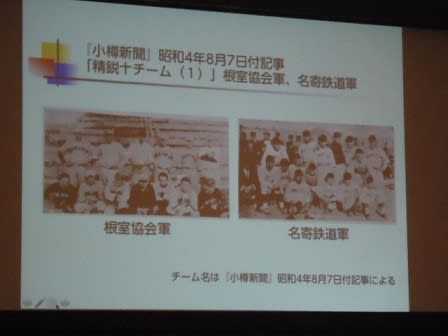

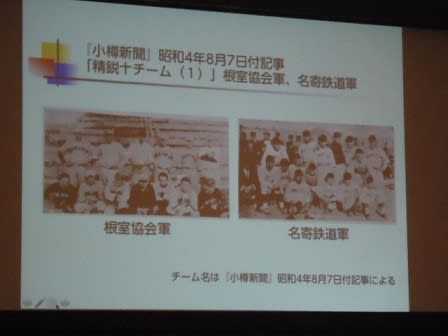

※ こちらも同じように参加チームを紹介する記事です。

もちろん小樽新聞は戦前予想をはじめ、大会に入ってからも連日試合内容の報道に努めて、大会熱を大いに煽ったようだ。新聞記事では、集まった観衆が連日2万、3万と伝えられ、決勝戦には実に4万人が集まったと伝えている。今の日ハム人気並みである。

ちなみに第8回大会は「札鉄倶楽部」が大会史上初の三連覇を達成した年だったという。

当時の北海道の実業野球界においては、「札鉄倶楽部」と「函館太洋(オーシャン)倶楽部」が二大勢力で函館オーシャンも2回の優勝を飾り、人気を二分していたようだ。

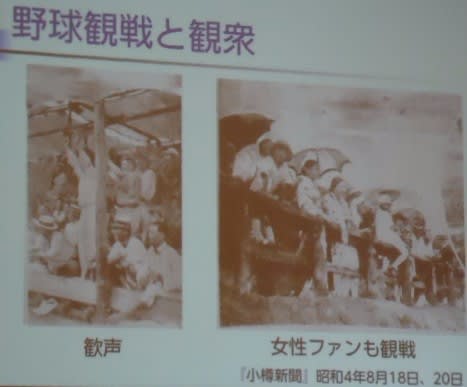

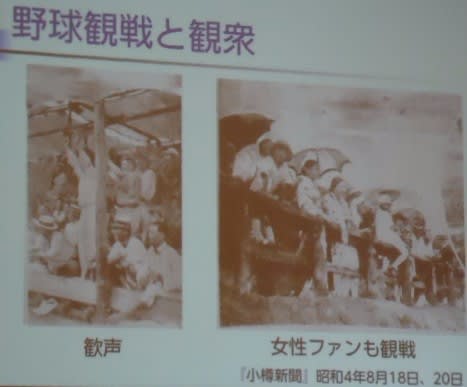

※ 大会を観戦する人たちを写した写真ですが、盛況なことが伝わってきます。

以上がおおよその講演の概要であるが、私は大会の主催が札幌の新聞社ではなく、「小樽新聞社」だったことに興味を抱いた。当時の北海道において小樽が経済的にいかに繁栄していたかを物語る事実のように思える。

「小樽新聞社」が当時人々が熱狂した実業団野球大会を主催したということは、新聞自体も全道に影響力をもっていたと想像される。

栄枯盛衰はいつの世にもあることだが、興味深い事実を「全道樺太実業野球大会」を通して知ることができた。

※ この「大会スケッチ」と称する記事が面白い!記事を読んでみてください。絵はところてんを押し出しているところです。

9月24日(日)午後、北海道博物館の特別展「北海道と野球をめぐる物語 プレイボール!」展の関連行事の最後として、「全道樺太実業野球大会」と題する講演会が開催され参加した。講師は、同博物館学芸員の会田理人氏が務めた。会田氏には膨大な資料を提示いただき、平易な言葉で解説されるお話はとても聞きやすく、気持良く講演会に参加することができた。

会田氏は8月27日に同博物館で開催した「樺太全島野球大会」の講師も務めた方である。(その投稿レポはこちら ⇒)

※ 講師を務めた会田学芸員は日ハムのレプリカユニフォームを纏って雰囲気を出していました。

会田氏は、前回と同じように今度は「小樽新聞」の記事の膨大な写しを準備して提供してくれ、それら記事をもとに当時の野球熱を掘り起こしてくれた。

それによると、まず最初に1920(大正9)年、小樽新聞社が札幌と小樽のチームに呼びかけ、それに応じた7チームが参加している。参加チーム名は、新聞記事によると地元小樽からは「内外貿易」、「大正倶楽部香村商店」、「ユニオン倶楽部」、「マリン倶楽部」、札幌からは「共和」、「札幌鉄道」、「逓友」というチームが参加したとなっている。

ちなみにその大会の決勝戦は「小樽ユニオン倶楽部」と「札幌鉄道」の間で争われ、35A 対 5 で小樽ユニオンが圧勝したと小樽新聞の記事は伝えている。

※ 以下の写真は「全道樺太実業野球大会」に関する小樽新聞の野球記事です。

※ 第8回大会になる「全道樺太実業野球大会」には大会歌も作られました。その歌詞です。

先の大会は第1回とは称さず、正式に第1回全道実業野球大会と名乗ったのは、それから2年後の1922年大会からだった。この辺りは主催する小樽新聞社の意向が働いたものと思われる。

さて、本稿の主題である樺太の実業チームも交えての「全道樺太実業野球大会」であるが、第1回大会が開催されてから8年後の1929(昭和4)年の第8回大会において実現している。

この頃には実業チームも全道に広がっていて、樺太を含め10地区において予選大会が開催され、参加総チーム数も47チームという盛況を見せていたという。

その中でも、南空知、北空知は最激戦地区で、南空知は10チーム、北空知は8チームの参加があったという。なぜ、空知に野球チームが多かったかというと…。

南空知地区の参加チーム名を記してみると「蹄光倶楽部」、「万字社友野球部」、「幌内野球倶楽部」、「住友奔別野球部」、「岩見沢野球倶楽部」、「アサヒ倶楽部」、「栗山野球倶楽部」、

「岩鉄チーム」、「登川礦野球部」、「美唄三菱倶楽部」となっているが、鉱山関係の名が眼立つことに気付かれると思う。この時代の空知は石炭鉱山最盛期だったことが野球チーム名からもうかがうことができる。

※ 小樽新聞は大会前、参加各チームを写真入りで紹介し、大会熱を煽ったようです。写真は初出場の「樺太逓信軍」と強豪「札鉄倶楽部」です。

小樽新聞は各地区の予選大会の様子から逐一報道して大会ムードを盛り上げ、1929年の第8回大会は、小樽公園グランドを会場に8月15~18日までの4日間日程で開催されたと伝えている。

※ こちらも同じように参加チームを紹介する記事です。

もちろん小樽新聞は戦前予想をはじめ、大会に入ってからも連日試合内容の報道に努めて、大会熱を大いに煽ったようだ。新聞記事では、集まった観衆が連日2万、3万と伝えられ、決勝戦には実に4万人が集まったと伝えている。今の日ハム人気並みである。

ちなみに第8回大会は「札鉄倶楽部」が大会史上初の三連覇を達成した年だったという。

当時の北海道の実業野球界においては、「札鉄倶楽部」と「函館太洋(オーシャン)倶楽部」が二大勢力で函館オーシャンも2回の優勝を飾り、人気を二分していたようだ。

※ 大会を観戦する人たちを写した写真ですが、盛況なことが伝わってきます。

以上がおおよその講演の概要であるが、私は大会の主催が札幌の新聞社ではなく、「小樽新聞社」だったことに興味を抱いた。当時の北海道において小樽が経済的にいかに繁栄していたかを物語る事実のように思える。

「小樽新聞社」が当時人々が熱狂した実業団野球大会を主催したということは、新聞自体も全道に影響力をもっていたと想像される。

栄枯盛衰はいつの世にもあることだが、興味深い事実を「全道樺太実業野球大会」を通して知ることができた。

※ この「大会スケッチ」と称する記事が面白い!記事を読んでみてください。絵はところてんを押し出しているところです。