戦前、樺太(現サハリン)においては野球が盛んだったらしい。そこには函館オーシャン倶楽部の名捕手・久慈次郎も樺太野球の隆盛に寄与していたとか。戦前に樺太で発行されていた「樺太日々新聞」を読み解くうちに、樺太において野球が盛んだったことが見えてきた、という博物館学芸員の話を聴いた。

8月27日(日)午後、北海道博物館において、特別展「プレイボール」の関連企画としてミュージアムカレッジが開講された。この日のテーマは「樺太全島野球大会」と題して、同館の会田理人学芸員が講師を務めた。

会田学芸員は樺太時代の生活文化を研究するために、当時島で発行されていた「樺太日々新聞」を読み解いていたという。すると、新聞記事の中で、野球に関する記事が多いことに気付いたという。そこで野球に関する記事を収集し始めたそうだ。

※ 講師を務めた北海道博物館の会田理人学芸員です。

さすがに学芸員の仕事である。渡された配布資料はA4版の印刷物が本編8頁、資料編24頁にわたる膨大なものだった。特に資料編は、「樺太日々新聞」の抜粋を書き写したものであり、非常に貴重なものだった。

日本の樺太領有(北緯50度以南の樺太)は、1905(明治38)年から1945(昭和20)年までの40年間であるが、樺太において野球が盛んになり始めたのは1912年頃(大正初年頃)と言われている。

樺太の野球普及・発展の拠点となったのは、豊原と大泊である。両地域には野球経験のある企業や官公庁、教員などがチームを結成して、それぞれ対抗戦などで楽しんでいたようである。やがては豊原と大泊のチーム同士が遠征して戦うなど徐々に野球熱が盛り上がっていったという。

それが高じて、全島規模の野球大会の開催を望む声が大きくなり、1921(大正10)年、樺太日々新聞社主催による「樺太全島野球大会」が開催されるまでに野球熱は高まったそうだ。

新聞記事によると、第1回大会は1921年9月23~24日の二日間にわたって新設なった「庁鉄(樺太庁鉄道)グラウンド」において6チームが参加して開催されている。なお、優勝旗は豊原町の「江戸ッ子呉服店」が新調して、樺太日々新聞社に寄贈したと記されている。ちなみに参加した6チームは、豊原からサガレン倶楽部、樺太庁鉄道、ポプラ(クラブチーム?)が、大泊からは王子、大泊中学、エックス(クラブチーム?)の6チームの参加で、第1回大会の優勝チームは王子の優勝となっている。

特徴的なのは、大泊中学であるが、このチームは中学生のチームだそうだ。ただ、大泊中学校には教員養成課程も併設されていたため、そこの生徒も構成メンバーとなっていたということだ。この大泊中学は第2回大会には見事優勝を果たしていることから、中学生チームとはいえ、成人チームと互角に渡り合っていたことが分かる。

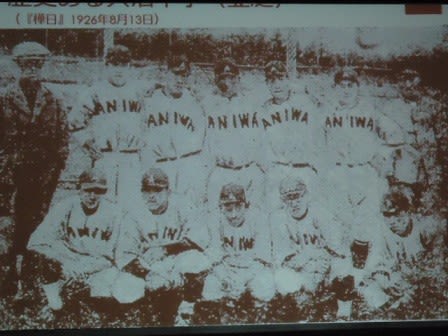

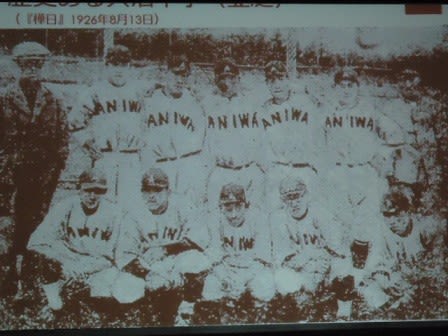

※ 成人たちに伍して活躍した大泊中学の選手たちです。胸には「ANIWA」と読めますが、当時大泊中学校チームは「亜庭」という愛称を付けていたようです。

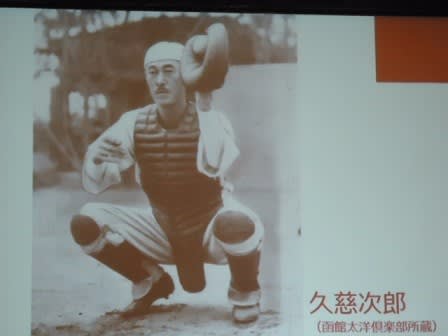

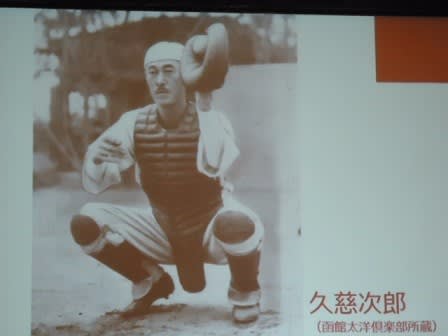

その間、早大野球部から函館オーシャン倶楽部に入って活躍し、全日本チームの一員としても活躍していた久慈次郎捕手が、第3回、第4回、第9回大会の審判として来島し、樺太野球に対していろいろとアドバイスし、樺太野球界に貢献したことも特徴的なことである。

※ 久慈次郎捕手の雄姿です。彼の鼻の下の髭は有名ですね。

全島大会は第10回大会まで継続されたが、参加チームの減少など、当初の大会に対する熱気が減退したこともあって10回開催をもって廃止となったそうだ。

全島野球大会に代わり、樺太の野球人たちの関心は1929(昭和4)年から始まった小樽新聞社主催の「全北海道樺太実業野球大会」の参加することに変化していったという。

北海道より冬が長い樺太において野球熱が盛んだっという事実は意外な思いもするが、娯楽の少ない樺太において内地において盛んだった野球がそのまま遠い樺太にも伝番したということなのかもしれない。

面白い事実を教えられたミュージアムカレッジだった。

8月27日(日)午後、北海道博物館において、特別展「プレイボール」の関連企画としてミュージアムカレッジが開講された。この日のテーマは「樺太全島野球大会」と題して、同館の会田理人学芸員が講師を務めた。

会田学芸員は樺太時代の生活文化を研究するために、当時島で発行されていた「樺太日々新聞」を読み解いていたという。すると、新聞記事の中で、野球に関する記事が多いことに気付いたという。そこで野球に関する記事を収集し始めたそうだ。

※ 講師を務めた北海道博物館の会田理人学芸員です。

さすがに学芸員の仕事である。渡された配布資料はA4版の印刷物が本編8頁、資料編24頁にわたる膨大なものだった。特に資料編は、「樺太日々新聞」の抜粋を書き写したものであり、非常に貴重なものだった。

日本の樺太領有(北緯50度以南の樺太)は、1905(明治38)年から1945(昭和20)年までの40年間であるが、樺太において野球が盛んになり始めたのは1912年頃(大正初年頃)と言われている。

樺太の野球普及・発展の拠点となったのは、豊原と大泊である。両地域には野球経験のある企業や官公庁、教員などがチームを結成して、それぞれ対抗戦などで楽しんでいたようである。やがては豊原と大泊のチーム同士が遠征して戦うなど徐々に野球熱が盛り上がっていったという。

それが高じて、全島規模の野球大会の開催を望む声が大きくなり、1921(大正10)年、樺太日々新聞社主催による「樺太全島野球大会」が開催されるまでに野球熱は高まったそうだ。

新聞記事によると、第1回大会は1921年9月23~24日の二日間にわたって新設なった「庁鉄(樺太庁鉄道)グラウンド」において6チームが参加して開催されている。なお、優勝旗は豊原町の「江戸ッ子呉服店」が新調して、樺太日々新聞社に寄贈したと記されている。ちなみに参加した6チームは、豊原からサガレン倶楽部、樺太庁鉄道、ポプラ(クラブチーム?)が、大泊からは王子、大泊中学、エックス(クラブチーム?)の6チームの参加で、第1回大会の優勝チームは王子の優勝となっている。

特徴的なのは、大泊中学であるが、このチームは中学生のチームだそうだ。ただ、大泊中学校には教員養成課程も併設されていたため、そこの生徒も構成メンバーとなっていたということだ。この大泊中学は第2回大会には見事優勝を果たしていることから、中学生チームとはいえ、成人チームと互角に渡り合っていたことが分かる。

※ 成人たちに伍して活躍した大泊中学の選手たちです。胸には「ANIWA」と読めますが、当時大泊中学校チームは「亜庭」という愛称を付けていたようです。

その間、早大野球部から函館オーシャン倶楽部に入って活躍し、全日本チームの一員としても活躍していた久慈次郎捕手が、第3回、第4回、第9回大会の審判として来島し、樺太野球に対していろいろとアドバイスし、樺太野球界に貢献したことも特徴的なことである。

※ 久慈次郎捕手の雄姿です。彼の鼻の下の髭は有名ですね。

全島大会は第10回大会まで継続されたが、参加チームの減少など、当初の大会に対する熱気が減退したこともあって10回開催をもって廃止となったそうだ。

全島野球大会に代わり、樺太の野球人たちの関心は1929(昭和4)年から始まった小樽新聞社主催の「全北海道樺太実業野球大会」の参加することに変化していったという。

北海道より冬が長い樺太において野球熱が盛んだっという事実は意外な思いもするが、娯楽の少ない樺太において内地において盛んだった野球がそのまま遠い樺太にも伝番したということなのかもしれない。

面白い事実を教えられたミュージアムカレッジだった。