今回は牡蠣まつり以来のフリーマーケットでしょうか。8時過ぎに会場に行ったのですが、困ったことに駐車場がすでに満杯でした。グランドゴルフか何かの大会と重なったようです。どこか空いている個所がないか目を丸くして探すと、一ヵ所空いていました。ラッキー!車をその場所にねじ込んで、組み立て式のテーブルや椅子などを何往復かして運び込みました。朝日が当たる暖かい場所にテーブルをセッティングしました。

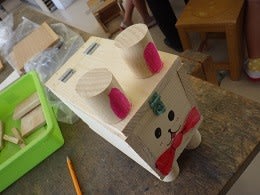

午前中に作った、田布施農工の羊さんの羊毛入り猫柄座布団

今回のフリーマーケットは平日だったため、集客数は見込めません。そのため、自分の制作に専念しました。仕事場の椅子の座布団が破れたため、オリジナル猫柄座布団を制作しました。クッションとして入れたのは、田布施農工高校が飼育している羊さんの羊毛です。持ち運び易い手回しミシンを持ち込んで作りました。羊毛を入れた口は、手縫いで閉じました。実は、Sさんにアドバイスいただきながら作りました。ありがとうございました。この座布団、明日からの仕事に使おうと思います。

手回しミシンで縫う クッションにする羊毛挿入 最後は手縫いで閉じる

座布団が完成すると、その座布団に座って綿繰りなどの手作業をしました。駐車場の車から会場まで離れていたため、糸紡ぎ機を運ぶのは大変です。そのため、当初は糸紡ぎをすることを考えていませんでした。ところが、おいでぇフリーマーケットのポスターを見て、「糸紡ぎの作業を見たい。」と来られた方々がいました。その方々のため、糸紡ぎ機を運び込んで糸紡ぎのデモを見ていただました。

座布団制作、綿繰り。糸紡ぎコーナー 綿繰り器に興味をもった子供さん

綿繰りや糸紡ぎデモの説明が終わると、今度は毛糸を使ったコースター作りをしました。コースター作りは、田布施西小学校の放課後学習で子供達に教えて以来です。作り方を思い出しながら一つ作ってみました。そして、午後3時頃だったでしょうか、曇空になり冷たい風が吹いてきたので、コーナーを仕舞うことにしました。観光協会の方々、美味しいトン汁ありがとうございました。次回も参加しようと思います。

暖かい日差しのおいでぇ 毛糸のコースター作り 作品を展示(Eさん作)