5年前の2月に『いとしいたべもの』という著者のエッセイを読んでいた。その頃は『日々是好日』が映画化される前だったので、おそらく著者名よりテーマや装丁に惹かれて手にしたと思う。感想メモを読み返すと、ずいぶんと共感している。この一冊は続編で、やはり同様の読後感と言えるが少し別の観点で。

『こいしいたべもの』(森下典子 文春文庫)

「はじめに」に描かれた風景は、家族揃って横浜港へ豪華客船を観に行った帰り道の話だ。昭和50年頃だろう。「今夜は、みんなで何かうんまいもの食おう」という父親の声に始まる我が家の「あの日の夕方」を、著者は「幸せ」と言い切る。その日の晴れた空に「ぽっかりと浮かんでいた」匂いや物音や空気の塊。

こうした何気ない日常の、安寧な気持ちや滋味深さを「食べ物」のエピソードを盛り込んで、実にさりげなく表現している。「四月、桜の木の下で」は桜餅を登場させ、そもそも匂いのない桜なのに何故かその木の下で独特の香りを感じる自分ついて綴り、あっなるほどと思わせる結びにしていた。その辺りが巧みだ。

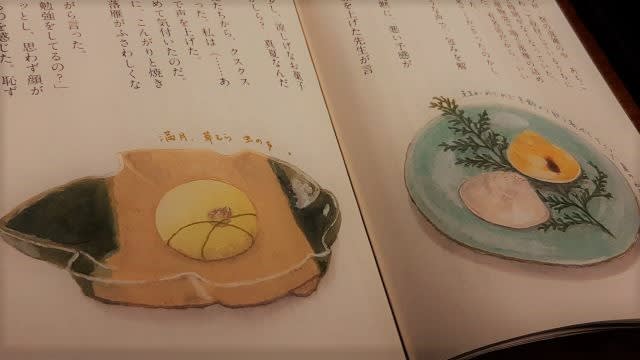

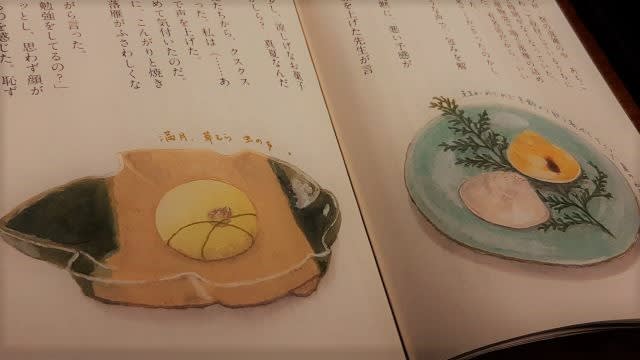

読み進むにつれ、同年生まれであってもやはり「暮らし」には育った土地、家庭環境の大きな差があり、それらが「舌」や「目」そして「感受性」を作り上げてゆくと、当然の事を考えた。著者を有名にした茶道との関わりで「小さなものにこそ、心を籠める」の章の内容があった。一芸に執心する者の結論が鮮やかだ。

茶事の際のお菓子を選ぶにも、稽古先の先生は常に気配りをなさる方で、著者もそれを真似たいと思ってはいた。しかしある時に軽く見ていた自分に気づき、意図的な資料収集を始める。そして、十五年も過ぎた頃に評価されたという。発端となる決意はこうだ。「お土産一つにも,心を行きわたらせるには練習がいる」

『こいしいたべもの』(森下典子 文春文庫)

「はじめに」に描かれた風景は、家族揃って横浜港へ豪華客船を観に行った帰り道の話だ。昭和50年頃だろう。「今夜は、みんなで何かうんまいもの食おう」という父親の声に始まる我が家の「あの日の夕方」を、著者は「幸せ」と言い切る。その日の晴れた空に「ぽっかりと浮かんでいた」匂いや物音や空気の塊。

こうした何気ない日常の、安寧な気持ちや滋味深さを「食べ物」のエピソードを盛り込んで、実にさりげなく表現している。「四月、桜の木の下で」は桜餅を登場させ、そもそも匂いのない桜なのに何故かその木の下で独特の香りを感じる自分ついて綴り、あっなるほどと思わせる結びにしていた。その辺りが巧みだ。

読み進むにつれ、同年生まれであってもやはり「暮らし」には育った土地、家庭環境の大きな差があり、それらが「舌」や「目」そして「感受性」を作り上げてゆくと、当然の事を考えた。著者を有名にした茶道との関わりで「小さなものにこそ、心を籠める」の章の内容があった。一芸に執心する者の結論が鮮やかだ。

茶事の際のお菓子を選ぶにも、稽古先の先生は常に気配りをなさる方で、著者もそれを真似たいと思ってはいた。しかしある時に軽く見ていた自分に気づき、意図的な資料収集を始める。そして、十五年も過ぎた頃に評価されたという。発端となる決意はこうだ。「お土産一つにも,心を行きわたらせるには練習がいる」

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます