2/12付の朝日新聞夕刊に、1/29の南都和唱会(なんとかしょうかい)での私の講話を紹介していただいた。見出しは「あおによし 南はさらによし」だ。補足を加えながら記事内容を紹介すると、

奈良商工会議所が実施する「奈良まほろばソムリエ検定」の最上級である「奈良まほろばソムリエ」の資格取得者を対象に、2011年4月「奈良まほろばソムリエ友の会」を立ち上げた。13年2月にはこれを「NPO法人奈良まほろばソムリエの会」とし、専務理事に就任。NPO化に伴い、入会資格に制限は設けず、「奈良を愛する者」であれば誰でも入会できるようにした。《240人が参加する会の事務局を預かり、ツアーの企画役やボランティアガイド、セミナーの講師などを務めている》。

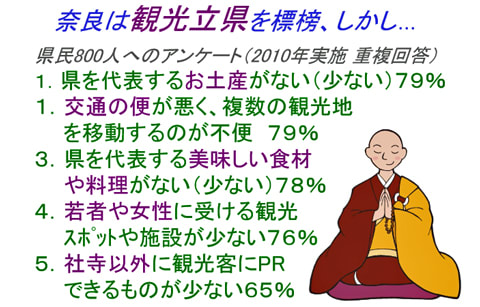

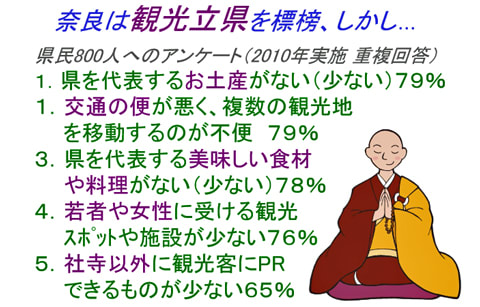

《1月末には宗教者や経済人の懇親会で講演し、「大仏商法」「奈良にうまいもんなし」と言われる古都の現状について「国土交通省の観光白書で、奈良県の宿泊者数は全国46番目だった。県外客や外国人は奈良に宿泊しているのに、県民が泊まらない」と話した》。

JTBの『るるぶ』は、「見る、食べる、遊ぶ」からきている。奈良県下では《若草山の山焼きや吉野山地で春秋の早朝に発生する雲海など、その時しか味わえない「感動の瞬間」は多いという。「奈良の旅は『見る、知る、学ぶ』で、小難しくて修学旅行チック。『巡る、泊まる、喜ぶ』に転換して、リピーターになる奈良ファンを増やそう」と説いた。「新聞も祭事の翌日に記事を掲載するのではなく、前もって載せる工夫をしてもらえないか」とも》。

《和歌山県九度山町出身。奈良県南部の吉野地方に親しみを感じてきた。「県庁所在地の奈良市からの視線ではありません。最近のキャッチフレーズは『奈良は南がおもしろい』です」》。

Power Pointのスライド16枚を使い、30分かけて話した内容をうまくまとめていただいた。このあと30分をかけてパネルディスカッションを行った。そこで「奈良県は神仏に抱(いだ)かれた聖地」というキーワードが出た。この会合に出席されていた吉野町の僧侶・T師(京都府のご出身)が、そのあとFacebookに《そこが本質で、そこしかないっていうほどのことだと、もう10年以上言ってきたのですが…》《旅館やいまの観光関連の環境では京都や大阪に太刀打ちはできないでしょ。唯一勝てるのはっていうのはひとつしかないと、ふつう思うのですが》《本質を、関わる人間が分かっていないので、訪れる人や招くシステムに反映されないというジレンマを感じます》と書かれたことは当ブログに紹介したとおりだ。

2/12(水)、さらにT師はFacebookにこんなことを書かれていた。同日開催された観光庁との「奈良県交流懇談会」席上での話である。

順番で意見をいうということになり、ちょっと持論を披瀝してしまいました。奈良県のリーフレットは常に北が中心で南の吉野はいつも巻末。。もちろん東大寺さんや春日大社さん興福寺さんなど南都の寺社の入れ込みが圧倒的なので、 JTBや近ツーなどエージェントのパンフは、そういうことになっていて当たりまえなのですが、やっぱり奈良県の観光を考えたとき、たまには北ではなく南が先に来るようなものもあってはいいのではと提言。

とりわけ、今年は世界遺産10周年を迎える吉野ですから、せめて今年くらいはそういう視点があってもいいのではと思っています。その根底には、奈良はずっと奈良市内ばかりに終始するから、奈良県の宿泊者は全国最低の数を推移しているわけです。奈良観光なら、大阪や京都にみんな泊まってしまうわけですからね。

もっと南部や東部を含めて、奈良県全体で奈良県を考えないと、誰も奈良には泊まらないし、奈良の位置づけは上がらない。…っていう観光経済だけをいうのではなく、奈良県こそ、神道をうみ、仏教を育み、修験道を誕生させた日本文化の源であり、しかもそれを守り続けた聖地だらけの場所。

よく観光の講演会で、奈良県は寺社しかないからダメだっていうのがありますが、反対で、他所にはない日本で一番古くて由緒があってまともに守られてきた寺社があるという日本一の場所だって言う視点からはじめないとねえ。ってまあ、奈良県人ではない、奈良の吉野に長く暮らしてきた、京都府人からの、提言でした。

確か県の『祈りの回廊』(社寺の特別開帳をまとめたパンフレット)で、吉野から始まる号があったと思うが、それはレアケースにとどまっている。「南部東部振興課」(県地域振興部)も頑張っておられるが、まだ活動は緒についたばかりだ。上記のFacebookでの書き込みに関するコメントから一部を紹介すると、

(東京在住・報道関係者のKさん)確かに旧来の悪しきジョーシキにとらわれない打ち出し方があってもいいと思います。奈良県・市ともマトモな観光戦略なんてこれまでほとんどなかったわけですから、なおさらです。県・市、ビューロー(奈良県ビジターズビューロー)・協会(奈良市観光協会)とも反論してくれるくらい威勢がよければいいのですが。

(吉野郡出身・橿原市在住のMさん)そうなんです! 奈良って、何でも北部なんです!観光だけじゃない、医療とか、生活環境も北の方が優位!イベントばかり打つのも、もう頭打ちかと思いますが? 根本的なところを変えて欲しい。北ばかり栄えるさかいに 夕方になったらJR奈良駅に向かって三条通り観光客行進になるのと違いますか?

「夕方になったらJR奈良駅に向かって三条通り観光客行進」とは、つまりは大阪や京都に泊まりに行く、ということなのだろう。南都和唱会にも出席されていた福島県出身のKさんは、Facebook(2/12付)に、こんな書き込みをされていた。

「奈良の観光パンフレットや雑誌はなぜ県北の奈良市から始まって県南部が最後なのか。逆はないのか」との指摘あり。ごもっともです。日本海側から見た日本地図もあります。吉野から見るガイドブックや地図があったら絶対話題になりますね。

これに対し、続々とコメントが入った。

(吉野町の僧侶・T師)ついでにいうと、奈良の観光がふるわないのは、奈良市内ばかりを売ろうとするから、宿泊客は京都、大阪にいくので、奈良県全体で日本の文化の源を守り続ける唯一性に立脚しろ、っていいたいだけです。そうすれば南と北で奈良県にしかない本物を自覚出来るはず。ま、そんなところです。

(同)もうちょっと補足すると、JTBなどエージェントの奈良観光パンフレットや旅行企画が北からはじまり、北中心なのは当たり前です。入込み客が圧倒的に東大寺さんや春日大社さんにいくのですからね。だからといって、エージェントと同じことしかやらない奈良県の体質が奈良県全体の観光をだめにしてるという、私の二十年来の持論が根底にあります。

(福島県出身のKさん)「広い面積に負けました!」とか銘打って、吉野の奥深さを紹介することもできます。発想の転換は、科学でも宗教でも観光でも大事だと思います。さあ、奈良県がどう動くか? 楽しみです。

(奈良市の僧侶・I師)私は素人ですが、単独での集客や広報だけでなく「いくつかの寺社が連携したうえでの観光と信仰を両立させたものに加え、市町村も連携した観光の広報や集客」を考えていく必要があると思います。いずれにしても、間をつなぐ「つなぎ役」になれる人が居てくれればいいのですが。

(福島県出身のKさん)つなぎ役といったときに、高名な宗教学者を担ぎ出すことがありますが、あまりいい人選ではないように思っています。

(奈良市の僧侶・I師)私の印象ですが、奈良県も「何とかしたいけれど、何をどうしたらいいのかわからない」というのが現状ではないかと思われますので、どんどん提案していかれることで、可能性が広がってゆくように感じられます。

(吉野町の僧侶・T師)観光とはその土地の光とみること!…物見遊山ではない、奈良を目指してほしいものです。受け入れる方も含めて…。

(奈良市の僧侶・I師)私は「来た時は観光だけど、帰る時は信仰」でもいいのではないかと思います。ここしばらくの間、お寺の門を出られたとき、境内に向かって一礼してお帰りになられる方の数が確実に増えています。意識を変えていただくためには、寺社と寺社に携わっている者が、高い意識を持たないといけないのではないかと思います。堂々と「ウチは観光寺院やから」と言われた際、「観光寺院やったら、坊さんが居なくてもやっていけるやんか」との指摘を受けたお寺の方がおられましたが、そうならないように気をつけたいと思います。

最後のI師の「来た時は観光だけど、帰る時は信仰でもいい」という発言には納得する。あまり伝統や歴史や信仰を強調しすぎると、またもや「見る、知る、学ぶ」の小難しい「るるぶ」に逆戻りし、訪れようとする人が引いてしまう。「お寺の門を出られたとき、境内に向かって一礼してお帰りになられる方の数が確実に増えています」はとても良いことだ。動機は物見遊山でも、拝観しているうちに心に響くものがあり、帰りには自然と門前で回れ右をして境内に一礼するようになるのが理想である。

福島県出身のKさんは、さらにFacebook(2/13付)に、こんな書き込みをされた。

「奈良の人たちは千両箱の中で寝ている」。歴史と文化にあふれた環境に地元が気づいていないと、某寺のお坊さんがおっしゃいました。確かにそうかもしれません。

「千両箱の中で寝ている」とは、言い得て妙である。それほど、周囲の「お宝」に気付いていないということだ。これに対しては、こんなコメントが入っていた。

(旅館業のKさん)千両箱なら、誰でも判りますが、寝てるのが、ヒトでは無くて、ネコだと云う事です。情けない話ですが、千両を千両として理解出来ていなければ、それは、絶対的に千両では無い訳で、理解出来ていない人々には、全く以て価値が判っていない、と云う事になります。

(天理市在住のYさん)私も東京在勤の時に、そういう意味の事を言われました。

「寝ているのは猫」とは手厳しいが、私も「奈良は文化財の宝庫ではなく、倉庫に成り下がっているのではないか?」という問題提起をしたことがある。お宝は県北部だけでなく、南部にも埋まっている。南部には北部にはない「自然遺産」も、数多い。

奈良市の僧侶・I師の「いくつかの寺社が連携したうえでの観光と信仰を両立させたものに加え、市町村も連携した観光の広報や集客を考えていく必要があると思います」は、重要な指摘である。北部と南部が対立するのではなく、北部から入って南部に泊まってもらう、または中部から入って(近鉄特急で名古屋→大和八木)南部を巡ってもらう、という仕掛けが必要で、それは単独の社寺や単独の市町村ではなく、「連携」がカギになる。

今年の「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録10周年を機に、何か仕掛けができないだろうか。

奈良商工会議所が実施する「奈良まほろばソムリエ検定」の最上級である「奈良まほろばソムリエ」の資格取得者を対象に、2011年4月「奈良まほろばソムリエ友の会」を立ち上げた。13年2月にはこれを「NPO法人奈良まほろばソムリエの会」とし、専務理事に就任。NPO化に伴い、入会資格に制限は設けず、「奈良を愛する者」であれば誰でも入会できるようにした。《240人が参加する会の事務局を預かり、ツアーの企画役やボランティアガイド、セミナーの講師などを務めている》。

《1月末には宗教者や経済人の懇親会で講演し、「大仏商法」「奈良にうまいもんなし」と言われる古都の現状について「国土交通省の観光白書で、奈良県の宿泊者数は全国46番目だった。県外客や外国人は奈良に宿泊しているのに、県民が泊まらない」と話した》。

JTBの『るるぶ』は、「見る、食べる、遊ぶ」からきている。奈良県下では《若草山の山焼きや吉野山地で春秋の早朝に発生する雲海など、その時しか味わえない「感動の瞬間」は多いという。「奈良の旅は『見る、知る、学ぶ』で、小難しくて修学旅行チック。『巡る、泊まる、喜ぶ』に転換して、リピーターになる奈良ファンを増やそう」と説いた。「新聞も祭事の翌日に記事を掲載するのではなく、前もって載せる工夫をしてもらえないか」とも》。

《和歌山県九度山町出身。奈良県南部の吉野地方に親しみを感じてきた。「県庁所在地の奈良市からの視線ではありません。最近のキャッチフレーズは『奈良は南がおもしろい』です」》。

1/29の南都和唱会で上映したスライド(下の画像とも)

Power Pointのスライド16枚を使い、30分かけて話した内容をうまくまとめていただいた。このあと30分をかけてパネルディスカッションを行った。そこで「奈良県は神仏に抱(いだ)かれた聖地」というキーワードが出た。この会合に出席されていた吉野町の僧侶・T師(京都府のご出身)が、そのあとFacebookに《そこが本質で、そこしかないっていうほどのことだと、もう10年以上言ってきたのですが…》《旅館やいまの観光関連の環境では京都や大阪に太刀打ちはできないでしょ。唯一勝てるのはっていうのはひとつしかないと、ふつう思うのですが》《本質を、関わる人間が分かっていないので、訪れる人や招くシステムに反映されないというジレンマを感じます》と書かれたことは当ブログに紹介したとおりだ。

2/12(水)、さらにT師はFacebookにこんなことを書かれていた。同日開催された観光庁との「奈良県交流懇談会」席上での話である。

順番で意見をいうということになり、ちょっと持論を披瀝してしまいました。奈良県のリーフレットは常に北が中心で南の吉野はいつも巻末。。もちろん東大寺さんや春日大社さん興福寺さんなど南都の寺社の入れ込みが圧倒的なので、 JTBや近ツーなどエージェントのパンフは、そういうことになっていて当たりまえなのですが、やっぱり奈良県の観光を考えたとき、たまには北ではなく南が先に来るようなものもあってはいいのではと提言。

とりわけ、今年は世界遺産10周年を迎える吉野ですから、せめて今年くらいはそういう視点があってもいいのではと思っています。その根底には、奈良はずっと奈良市内ばかりに終始するから、奈良県の宿泊者は全国最低の数を推移しているわけです。奈良観光なら、大阪や京都にみんな泊まってしまうわけですからね。

もっと南部や東部を含めて、奈良県全体で奈良県を考えないと、誰も奈良には泊まらないし、奈良の位置づけは上がらない。…っていう観光経済だけをいうのではなく、奈良県こそ、神道をうみ、仏教を育み、修験道を誕生させた日本文化の源であり、しかもそれを守り続けた聖地だらけの場所。

よく観光の講演会で、奈良県は寺社しかないからダメだっていうのがありますが、反対で、他所にはない日本で一番古くて由緒があってまともに守られてきた寺社があるという日本一の場所だって言う視点からはじめないとねえ。ってまあ、奈良県人ではない、奈良の吉野に長く暮らしてきた、京都府人からの、提言でした。

確か県の『祈りの回廊』(社寺の特別開帳をまとめたパンフレット)で、吉野から始まる号があったと思うが、それはレアケースにとどまっている。「南部東部振興課」(県地域振興部)も頑張っておられるが、まだ活動は緒についたばかりだ。上記のFacebookでの書き込みに関するコメントから一部を紹介すると、

(東京在住・報道関係者のKさん)確かに旧来の悪しきジョーシキにとらわれない打ち出し方があってもいいと思います。奈良県・市ともマトモな観光戦略なんてこれまでほとんどなかったわけですから、なおさらです。県・市、ビューロー(奈良県ビジターズビューロー)・協会(奈良市観光協会)とも反論してくれるくらい威勢がよければいいのですが。

(吉野郡出身・橿原市在住のMさん)そうなんです! 奈良って、何でも北部なんです!観光だけじゃない、医療とか、生活環境も北の方が優位!イベントばかり打つのも、もう頭打ちかと思いますが? 根本的なところを変えて欲しい。北ばかり栄えるさかいに 夕方になったらJR奈良駅に向かって三条通り観光客行進になるのと違いますか?

「夕方になったらJR奈良駅に向かって三条通り観光客行進」とは、つまりは大阪や京都に泊まりに行く、ということなのだろう。南都和唱会にも出席されていた福島県出身のKさんは、Facebook(2/12付)に、こんな書き込みをされていた。

「奈良の観光パンフレットや雑誌はなぜ県北の奈良市から始まって県南部が最後なのか。逆はないのか」との指摘あり。ごもっともです。日本海側から見た日本地図もあります。吉野から見るガイドブックや地図があったら絶対話題になりますね。

これに対し、続々とコメントが入った。

(吉野町の僧侶・T師)ついでにいうと、奈良の観光がふるわないのは、奈良市内ばかりを売ろうとするから、宿泊客は京都、大阪にいくので、奈良県全体で日本の文化の源を守り続ける唯一性に立脚しろ、っていいたいだけです。そうすれば南と北で奈良県にしかない本物を自覚出来るはず。ま、そんなところです。

(同)もうちょっと補足すると、JTBなどエージェントの奈良観光パンフレットや旅行企画が北からはじまり、北中心なのは当たり前です。入込み客が圧倒的に東大寺さんや春日大社さんにいくのですからね。だからといって、エージェントと同じことしかやらない奈良県の体質が奈良県全体の観光をだめにしてるという、私の二十年来の持論が根底にあります。

(福島県出身のKさん)「広い面積に負けました!」とか銘打って、吉野の奥深さを紹介することもできます。発想の転換は、科学でも宗教でも観光でも大事だと思います。さあ、奈良県がどう動くか? 楽しみです。

(奈良市の僧侶・I師)私は素人ですが、単独での集客や広報だけでなく「いくつかの寺社が連携したうえでの観光と信仰を両立させたものに加え、市町村も連携した観光の広報や集客」を考えていく必要があると思います。いずれにしても、間をつなぐ「つなぎ役」になれる人が居てくれればいいのですが。

(福島県出身のKさん)つなぎ役といったときに、高名な宗教学者を担ぎ出すことがありますが、あまりいい人選ではないように思っています。

(奈良市の僧侶・I師)私の印象ですが、奈良県も「何とかしたいけれど、何をどうしたらいいのかわからない」というのが現状ではないかと思われますので、どんどん提案していかれることで、可能性が広がってゆくように感じられます。

(吉野町の僧侶・T師)観光とはその土地の光とみること!…物見遊山ではない、奈良を目指してほしいものです。受け入れる方も含めて…。

(奈良市の僧侶・I師)私は「来た時は観光だけど、帰る時は信仰」でもいいのではないかと思います。ここしばらくの間、お寺の門を出られたとき、境内に向かって一礼してお帰りになられる方の数が確実に増えています。意識を変えていただくためには、寺社と寺社に携わっている者が、高い意識を持たないといけないのではないかと思います。堂々と「ウチは観光寺院やから」と言われた際、「観光寺院やったら、坊さんが居なくてもやっていけるやんか」との指摘を受けたお寺の方がおられましたが、そうならないように気をつけたいと思います。

最後のI師の「来た時は観光だけど、帰る時は信仰でもいい」という発言には納得する。あまり伝統や歴史や信仰を強調しすぎると、またもや「見る、知る、学ぶ」の小難しい「るるぶ」に逆戻りし、訪れようとする人が引いてしまう。「お寺の門を出られたとき、境内に向かって一礼してお帰りになられる方の数が確実に増えています」はとても良いことだ。動機は物見遊山でも、拝観しているうちに心に響くものがあり、帰りには自然と門前で回れ右をして境内に一礼するようになるのが理想である。

福島県出身のKさんは、さらにFacebook(2/13付)に、こんな書き込みをされた。

「奈良の人たちは千両箱の中で寝ている」。歴史と文化にあふれた環境に地元が気づいていないと、某寺のお坊さんがおっしゃいました。確かにそうかもしれません。

「千両箱の中で寝ている」とは、言い得て妙である。それほど、周囲の「お宝」に気付いていないということだ。これに対しては、こんなコメントが入っていた。

(旅館業のKさん)千両箱なら、誰でも判りますが、寝てるのが、ヒトでは無くて、ネコだと云う事です。情けない話ですが、千両を千両として理解出来ていなければ、それは、絶対的に千両では無い訳で、理解出来ていない人々には、全く以て価値が判っていない、と云う事になります。

(天理市在住のYさん)私も東京在勤の時に、そういう意味の事を言われました。

「寝ているのは猫」とは手厳しいが、私も「奈良は文化財の宝庫ではなく、倉庫に成り下がっているのではないか?」という問題提起をしたことがある。お宝は県北部だけでなく、南部にも埋まっている。南部には北部にはない「自然遺産」も、数多い。

奈良市の僧侶・I師の「いくつかの寺社が連携したうえでの観光と信仰を両立させたものに加え、市町村も連携した観光の広報や集客を考えていく必要があると思います」は、重要な指摘である。北部と南部が対立するのではなく、北部から入って南部に泊まってもらう、または中部から入って(近鉄特急で名古屋→大和八木)南部を巡ってもらう、という仕掛けが必要で、それは単独の社寺や単独の市町村ではなく、「連携」がカギになる。

今年の「紀伊山地の霊場と参詣道」世界遺産登録10周年を機に、何か仕掛けができないだろうか。