とても楽しい奈良の神社紹介本を読んだ。それが6/3に刊行されたばかりの吉田さらさ著『神様と出会う 神社の旅 奈良編』(青林社刊)1800円 である。書籍というより写真が満載(ほとんどは吉田さんご自身の撮影)なので、MOOKのような趣である。吉田さんは「難しいことを分かりやすく面白く、しかも正確に書く」達人であり、それが本書にも遺憾なく発揮されている。私は、まさに「巻を措(お)くあたわず」、一気に最後まで読んでしまった。これからも当ブログで奈良の神社を紹介するときには、本書を引用させていただくことにしたい。

例えば「談山(たんざん)神社」の章では《今は神社となりましたが、昔はお寺でもあったため、境内には、神社らしからぬ建物もあります。まずは塔にご注目。塔とは、もともとお釈迦様のお骨(仏舎利)を祀るために造られた、お寺に特有の建造物です。しかしこちらの十三重塔は、鎌足公のお墓なので、仏舎利はありません。お寺として見ると、ご本尊とされる仏像がないのも謎です》。

《普通お寺では、お堂の真ん中に如来や菩薩などの仏様をご本尊として祀るものですが、ここにはそれがないのです。また、神社として見た場合、祭神が鎌足公なのも、ちょっと不思議。神社には実在の人物を神格化して祀る例も多く、鎌足公がその元祖なのです。つまりこちらは、偉大なる鎌足公を仏様として、そして祭神としても祀る特別な神社と言えます》という具合なのだ。ね、よく分かるでしょう?

吉田さんは、ご自身の

公式ブログ「テラタビスト吉田さらさの日々是お参り日記」で、本書をこのように紹介している。《この本のお勧めポイント①古事記や日本書紀に出てくる神様の基本がわかる。②神話と神社、古代の奈良、ひいては日本の始まりがどんなふうであったのかがわかる。③奈良の祭がたいへん興味深い歴史を秘めていることがわかる。④古代の日本人がどんなふうに神様に祈ってきたか、そしてそれは、現代にどのように伝承されてきたかがわかる。⑤奈良を本当に知るためには、お寺ばかりでなく神社にも行くべきだということがわかる》。

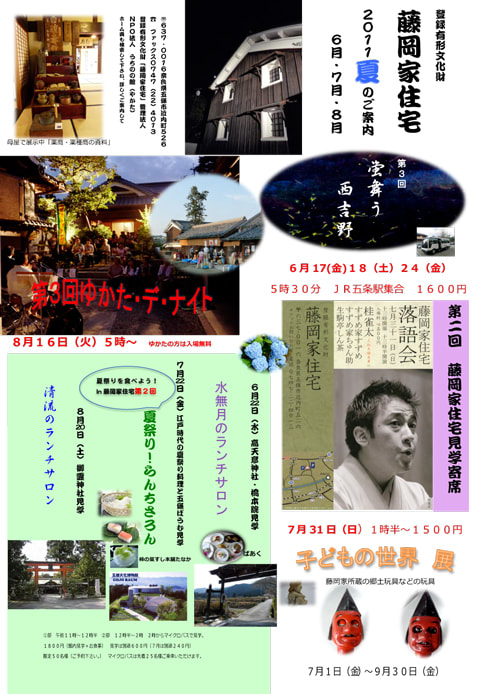

高鴨(たかかも)神社

高鴨(たかかも)神社。5/21撮影(トップ写真とも)

《今回の本は、いつものように、わたしがひとりで好きな場所をふらふら歩いて書いたエッセイではなく、神社本庁さん、奈良県庁観光課さん、有名旅館のご主人など、たくさんの有識者のアドバイスとバックアップを得て取材に回ったので、普通の旅行者は見られないものも見せていただいたり、入れないところに入れていただいたりしています》。

《そのため、いつものような個人的感想や旅の道草情報は少なく、ガイドブックのような形式になっています。しかし、普通のガイドブックには載っていない、より深く詳しい解説をつけました。取材は昨年の秋から初冬に行いました。その時期の奈良の神社ではさまざまな祭が行われていたため、いくつか参列させていただきました。氏子さんしか参加できない祭の準備の取材をさせていただいたりもしました。その結果、わかったことは、「奈良の文化は京都に都が移った時点で断絶し、京都の文化のように現代まで伝承されていない」という定説は間違いである ということです》。

《京都は平安遷都以来、ずっと都であり続けたので、貴族、武士、そして庶民の間で生まれた数々の文化が伝承されているが、奈良は平安遷都以降はさびれたため、古い文化は伝承されていない。 これは、奈良と京都を比較する際に、一般的によく言われることです。しかし、奈良の神社を歩いてみると、そこには、平安遷都以前、あるいはそれ以降から続く伝統がいくらでも残っていることがわかります。特に祭が面白いのですが、京都との違いは、奈良の神社は、祭を、観光客を呼ぶために利用しないということ。全国的に宣伝などをしないため、地元の人しか知らない祭も数々あるのです》。

《奈良の春日大社のおん祭は、1136年に始まって以来、一度も途切れることなく、八百七十有余年も続いているのです。おん祭は、12月半ばの深夜に行われる、実に厳粛な祭で、平安時代の雅楽や舞楽もたくさん奉納されます。これは、「平安の都」である京都でも、ちょっと見られないものです。そして何よりも、奈良には京都よりはるかに古い歴史があり、奈良がなければ京都もなかったかも知れないのです。京都ももちろんいいけれど、日本の文化や歴史に興味があるなら、奈良をもっとよく知って欲しい。これは前からずっと思っていたことですが、今回の本の取材を通して、ますます強くそう思うようになりました》。

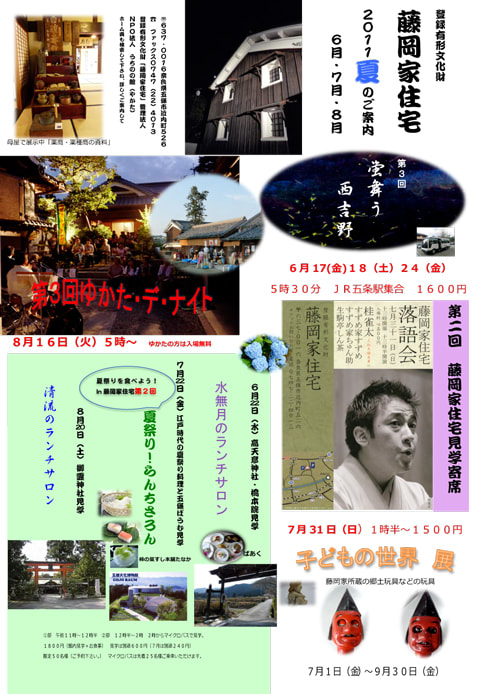

高天彦(たかまひこ)神社

高天彦(たかまひこ)神社。07.9.2撮影

引用が長くなってしまった。今、「寺院から神社へ」が、私の仲間うちでマイ・ブーム(アワ・ブーム?)なのである。だから吉田さんが《以前の著書には、「お寺と違って、神社はイマイチつまらない」とまで書いたものです。でもそれは、無知による大きな勘違いでした。(中略) 神道を勉強していく過程で、神々の物語である古事記がどれほど面白いかがわかるようになりました。その重要な舞台のひとつが、ここ奈良です》(本書「はじめに」)と、書かれている意味がよく分かる。私たちにとっては、来年の「古事記完成1300年」をにらんでのマイ・ブームなのだが…。

本書には、旧知の金田充史(かねだ・みつふみ)さんが、奈良で最古の旅籠のご主人(魚佐旅館 専務)として顔写真入りで登場されたり、多武峰(とうのみね)観光ホテルの名物・義経鍋が紹介されたりと、地元民としては「おお~」と楽しめるネタが満載である。早くも近所の本屋(TSUTAYA近鉄学園前店)でも平積みされている。同書は、よく似た体裁の『江原啓之 神紀行(1)伊勢・熊野・奈良』(マガジンハウス刊)952円の倍近い値段だが、その値打ちは十分にある。

奈良の神社のことを楽しく学ぶにはピッタリの本である。皆さん、ぜひいちど、書店で手にとってご覧ください。