夕暮れのダイヤモンド富士の撮影に丹沢の大室山に登った。この山は道志村から登ると結構な距離があり、標高差こそ900mほどだがアップダウンを入れると累積標高差は1,200mにもなる。4時間半かかって午後3時20分に山頂到着、既に太陽は富士山の山頂に傾き始めており、三脚とカメラを担いで急ぎ足で富士山の眺望がある場所に戻る。しかし、雲に巻かれていた富士山が姿を現したのもつかの間、湧き上がった雲に再び富士山は隠されてしまった。あと30分ほどでダイヤの時間だが、このまま眺望いまひとつの上で待つか、それとも湧き上がった雲に視界を遮られるのを覚悟で眺望が得られる場所まで下りるか?

山頂に登る途中で見た雲の上に立つ富士山

しかし、山頂まで行って戻ると、同じ場所からは既に富士山は見えず。

考えた末に、まだ時間もあることだし、どうせ見るなら眺望の良いところのほうが良い。隣に見えるピークは樹林の中で眺望はいまいちだが、そこから少し下れば眺望の良い場所がある。さらに下にはもっと良い場所があるのだがどこまで下りられるか、雲の様子を見ながら判断することにして隣のピークの下まで降りてみることにする。

隣のピークを過ぎて富士山の眺望が得られる場所まで行く。少しずつ雲が晴れて富士山が見え始めた。

もう少し下へ。樹林の間が大きく開けて良い眺望が得られる。前景になる木のバランスも良さそうだ。ここで日没を待つことにする。

もうすぐ富士山の山頂に夕陽が来るが、まだ黒い雲が飛ばない。しかし富士山はしっかりと見えるようになった。

そろそろ富士山頂に夕陽がやって来た頃だ。丸い夕陽にはならなかったが、オレンジ色の夕陽が富士山の山頂に立ち昇った。

まるで富士山が噴火しているような夕陽。

富士噴火雲

同上

また雲が富士山上を覆い、夕陽が隠れてしまったが・・・

200㎜望遠で捉えると噴火雲が棚引いているような面白い画像になった。

もうそろそろ太陽が富士山の裏側に沈んだ頃だろう。

陽が沈んで夕焼けの空を待ったが、あまり焼けずに日が暮れた。

なんとか富士山が姿を現してくれた。雲が多くて抜群の画像とは言えないが、その雲のおかげであまりお目にかかれない富士山山頂が噴火しているような夕焼けの空に出会うことが出来た。登って来るのは大変だったがそれだけの価値があった夕空だった。

さて、ヘッドライトを点灯して下山だ。帰り道も長い。足元に気をつけて転倒と滑落に細心の注意を払いつつ、ゆっくり下山。帰り道の登り返しは辛かったが、7時半に駐車場に到着した。

前大室山付近から見る夕暮れの富士山

ひときわ明るい金星が輝いた。林越しに撮影したが富士山は藪の中でうまく撮れず。加入道山山頂付近から。

朝の端足峠が標高差約400m、こちらの大室山が累積標高差1,200mで、今日は累計1,600mも登って下りたことになる。さほどの筋肉痛にもならず、う~ん、やれば出来ると自画自賛したが、調子に乗っているとそのうち痛い目に遭うのだろう。決して体力的に十分では無いので、慎重に山を選んでこれからもチャレンジして行きたいと思う。

山頂に登る途中で見た雲の上に立つ富士山

しかし、山頂まで行って戻ると、同じ場所からは既に富士山は見えず。

考えた末に、まだ時間もあることだし、どうせ見るなら眺望の良いところのほうが良い。隣に見えるピークは樹林の中で眺望はいまいちだが、そこから少し下れば眺望の良い場所がある。さらに下にはもっと良い場所があるのだがどこまで下りられるか、雲の様子を見ながら判断することにして隣のピークの下まで降りてみることにする。

隣のピークを過ぎて富士山の眺望が得られる場所まで行く。少しずつ雲が晴れて富士山が見え始めた。

もう少し下へ。樹林の間が大きく開けて良い眺望が得られる。前景になる木のバランスも良さそうだ。ここで日没を待つことにする。

もうすぐ富士山の山頂に夕陽が来るが、まだ黒い雲が飛ばない。しかし富士山はしっかりと見えるようになった。

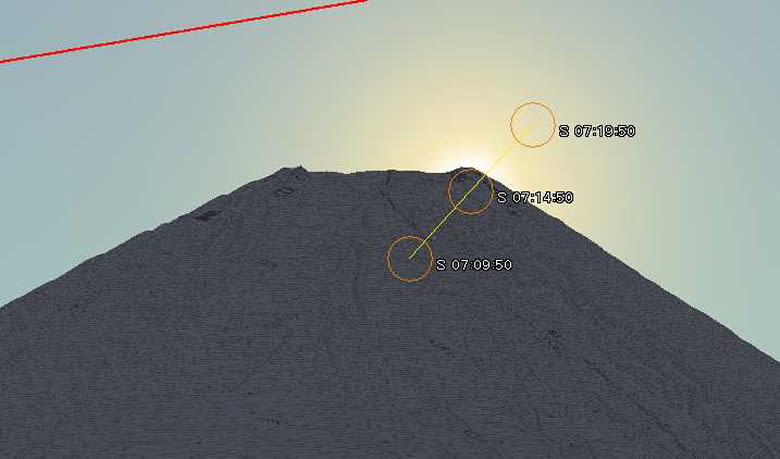

そろそろ富士山頂に夕陽がやって来た頃だ。丸い夕陽にはならなかったが、オレンジ色の夕陽が富士山の山頂に立ち昇った。

まるで富士山が噴火しているような夕陽。

富士噴火雲

同上

また雲が富士山上を覆い、夕陽が隠れてしまったが・・・

200㎜望遠で捉えると噴火雲が棚引いているような面白い画像になった。

もうそろそろ太陽が富士山の裏側に沈んだ頃だろう。

陽が沈んで夕焼けの空を待ったが、あまり焼けずに日が暮れた。

なんとか富士山が姿を現してくれた。雲が多くて抜群の画像とは言えないが、その雲のおかげであまりお目にかかれない富士山山頂が噴火しているような夕焼けの空に出会うことが出来た。登って来るのは大変だったがそれだけの価値があった夕空だった。

さて、ヘッドライトを点灯して下山だ。帰り道も長い。足元に気をつけて転倒と滑落に細心の注意を払いつつ、ゆっくり下山。帰り道の登り返しは辛かったが、7時半に駐車場に到着した。

前大室山付近から見る夕暮れの富士山

ひときわ明るい金星が輝いた。林越しに撮影したが富士山は藪の中でうまく撮れず。加入道山山頂付近から。

朝の端足峠が標高差約400m、こちらの大室山が累積標高差1,200mで、今日は累計1,600mも登って下りたことになる。さほどの筋肉痛にもならず、う~ん、やれば出来ると自画自賛したが、調子に乗っているとそのうち痛い目に遭うのだろう。決して体力的に十分では無いので、慎重に山を選んでこれからもチャレンジして行きたいと思う。