上流を望む。

二子玉川駅に近づいてきます。

東京都水道局砧下浄水所。

上流にあった同じような取水塔があります。

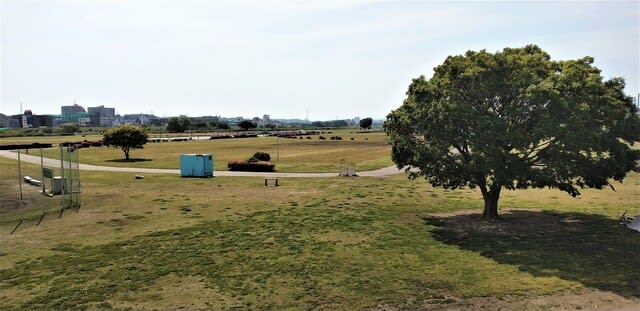

広場やグランドが河川敷に広がります。

この先、土手の道に「自転車通行できません」との表示。それを無視し、走る自転車が戻ってきます、

「陸閘」。

「陸閘」。

陸閘(りっこう)は、多摩川の水害から暮らしを守る目的で大正時代に作られた堤防の一部を削り、堤防内外への通路としたものです。

この通路は、増水などにより川の水位が上昇した際に、手動で門扉のように締め切り、水が堤防の外(多摩川河川敷外)へ流れ出るのを防ぐ仕組みとなっていました。陸閘は玉川1丁目に2か所あり、それぞれ「西陸閘」「東陸閘」と呼ばれ現存しています。レンガ造りの壁が印象的です。

・・・

さて、こうして古くから地域の人々の生活に寄り添ってきた堤防と陸閘ですが、現在でもその機能を担っています。毎年、出水期前の5月に閉鎖訓練を行い、閉鎖に必要な材料等が損傷・腐食していないかを点検すると同時に、設置から撤去までの作業と時間の確認が行われています。

この訓練は世田谷区の職員が作業し、実施について国土交通省関東地方整備局京浜河川事務所へ報告されます。訓練を担当する世田谷区玉川土木管理事務所の高橋厚信所長は、「台風などによる増水で、浸水の危険がある場合に速やかに閉鎖し地域を災害から守るための訓練です」と話します。

2019年の10月に発生した台風19号が飛来した際には、西陸閘を閉鎖しましたが、街に古くから住む方々は「訓練ではなく、水害防止のため実際に閉まるのは初めて見た」と話していました。

(この項、「 」HPより)

」HPより)

この記事では、具体的な作業のようすが写真入りで紹介されています。

※もう2ヶ所、二子玉川駅の先にあります。

河川敷に広がるグランド、広場。

左から「野川」が合流してきます。

上流方向。

かつての野川は、小金橋(調布市と狛江市の市境、調布市立調和小学校の南東)あたりから野川緑地公園に近い流路で現在の狛江市中心部を流れ、そのまま南流し岩戸川(現在の岩戸川緑地公園)及び町田川に接続し、宇奈根付近で多摩川に注いでいた。

1597年(慶長2年)から15年かけて六郷用水(次大夫堀)が開削された。これに伴い世田谷通りの新一の橋付近で六郷領用水と合流し流れを東に変え、世田谷通りと滝下橋緑道を流れ入間川と合流するようになった。次太夫堀公園を流れた後用水から分流し現在の野川下流に近い流路を通っていた。

1967年(昭和42年)になって六郷用水も川の流路を失わない範囲で大部分が埋められ(一部が野川緑地公園と滝下橋緑道に整備)、野川の流路を東に寄らせる改修が行われた。野川は狛江市街に入らずに調布市と狛江市の市境付近に新たに開削された[6]。それより下流の野川も入間川との合流点を作り、さらに少し下流のきたみふれあい広場(小田急電鉄喜多見車両基地)付近では旧入間川より数百メートルほど東に野川が開削され(西側の従前の入間川は埋められた。狛江ハイタウン前からきたみふれあい広場までは道路及び遊歩道になっている)、さらに下流でも次大夫堀開削以前の入間川に近い流路がとられた。また、この開削した川も全区間野川と称した。

都内にしては湧水による水量豊富な河川であったが、戦後から高度経済成長期を経て1980年代前半までは、周辺地域の宅地化が進行し、下水道も未整備であったため生活雑排水が垂れ流されるようになる。流水の大半がそれらからなり、水底はヘドロで覆い尽くされ悪臭を放つドブ川となってしまうが、平成に入り周辺地域の下水道整備がようやく完了し、清流への回復が徐々に進み始めた。これにより各種魚類や水生昆虫、かわせみ、カメなどの生息、回帰も確認されるようになった。

しかし、皮肉なことに汚水の減少にともなって水量そのものも減少してしまい、冬季にはしばしば川の水が枯れるようになった。また、水量減少は流路に湿原的な環境を所々作り出し、アシの繁茂が新たな生物相を生じさせてもいる。・・・

※かつて「野川」を歩いたことがあります。・・・

「都立野川公園」。 雨に煙る風景。

雨に煙る風景。

・・・

多摩川方向。

今回は、ここまで。「二子玉川駅」に向かいます。

東急「二子玉川駅」。

以前訪れたこともありますが、相変わらず、駅周辺は、にぎやかな街並み。人もたくさん出入りしています。

※今日は、「八十八夜」。立春から数えて八十八日目の夜。 八十八を組み合わせると『米』という字になり、昔から農業に従事する人々にとって重要な日とされてきた。霜の降りる時期も終わりを迎える目安とされている。

♪夏も近づく八十八夜 野にも山にも若葉が茂る あれに見えるは茶摘じゃないか

茜襷(あかねだすき)に菅(すげ)の笠・・・

ここで寝たいが、・・・

ここで寝たいが、・・・ 下半身が落ちてしまい、

下半身が落ちてしまい、

やはり落ち着かないや。

やはり落ち着かないや。 何だ、あのヒモは?

何だ、あのヒモは? かじってひっぱって、・・・。

かじってひっぱって、・・・。

今度はドアの隙間が気になって。

今度はドアの隙間が気になって。 飽きて、上のようすをうかがう。

飽きて、上のようすをうかがう。 お気に入りのところへ。

お気に入りのところへ。

「多摩リバー50㌔(実際は、53㌔)残り4.5㎞た」。

「多摩リバー50㌔(実際は、53㌔)残り4.5㎞た」。

「海から7.8K」。

「海から7.8K」。 運動広場。ランナーが練習中。

運動広場。ランナーが練習中。

「ブラシの木」。

「ブラシの木」。 見事!

見事! 満開です。

満開です。 「海から7K」。

「海から7K」。

東海道線と京急線が並行。

東海道線と京急線が並行。 「海から6K」。

「海から6K」。

右が東海道線。左が京急線。

右が東海道線。左が京急線。 橋のたもとにある「旧六郷橋」。

橋のたもとにある「旧六郷橋」。 六郷橋脇(大田区側)の宮本台緑地にある1925年の橋門と親柱。

六郷橋脇(大田区側)の宮本台緑地にある1925年の橋門と親柱。 親柱。

親柱。 橋門の柱の意匠。大正期のモダニズムがうかがわれる。

橋門の柱の意匠。大正期のモダニズムがうかがわれる。 橋脇の手すり。

橋脇の手すり。 橋門上部。アーチが見事。

橋門上部。アーチが見事。 公園から多摩川方向を望む。

公園から多摩川方向を望む。 説明板。

説明板。

「六郷土手駅」前の通り。

「六郷土手駅」前の通り。 京急線「六郷土手駅」。

京急線「六郷土手駅」。

朽ちたような標柱。草むらにポツンと。

朽ちたような標柱。草むらにポツンと。 「矢口橋」。

「矢口橋」。

「多摩川大橋」が下流に。

「多摩川大橋」が下流に。

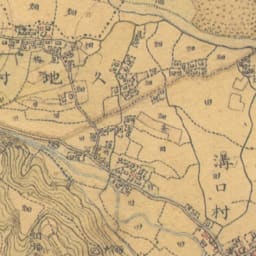

1880年代のようす。

1880年代のようす。

2010年代のようす。↑が矢口ポンプ所樋管

2010年代のようす。↑が矢口ポンプ所樋管 すぐ下流に並行する橋。

すぐ下流に並行する橋。

「たまリバー 残り9.8K」。

「たまリバー 残り9.8K」。

「たまリバー50キロ 残り9.0㎞」。

「たまリバー50キロ 残り9.0㎞」。

古い石柱(「11.4K」)。保育園児がお散歩中。

古い石柱(「11.4K」)。保育園児がお散歩中。

奥は、「キヤノン本社」棟。

奥は、「キヤノン本社」棟。

「高規格堤防区間」解説板。

「高規格堤防区間」解説板。 「たまリバー50キロ」案内板。

「たまリバー50キロ」案内板。

建設当時の写真。

建設当時の写真。

対岸。

対岸。

振り返る。右に多摩川清掃工場。

振り返る。右に多摩川清掃工場。

釣り人。

釣り人。

東急線の橋梁。

東急線の橋梁。 「

「 取水堰。

取水堰。  左に「多摩川駅」。

左に「多摩川駅」。 右に「新丸子駅」。

右に「新丸子駅」。 対岸のタワーマンション群。

対岸のタワーマンション群。 取水堰を望む。

取水堰を望む。

品川に向かう新幹線。

品川に向かう新幹線。

「JR東海 立入禁止 新横浜保線所」。

「JR東海 立入禁止 新横浜保線所」。

「等々力排水樋管」。

「等々力排水樋管」。

2010年代のようす。○が飛び地だったところ。

2010年代のようす。○が飛び地だったところ。

1880年代のようす。かなり蛇行する流路。

1880年代のようす。かなり蛇行する流路。

多摩川緑地広場。

多摩川緑地広場。 遠くに武蔵小杉のタワーマンション群。

遠くに武蔵小杉のタワーマンション群。 東京都市大学グラウンド。

東京都市大学グラウンド。 テニスコート。

テニスコート。

東急線、丸子橋が遠くに。

東急線、丸子橋が遠くに。

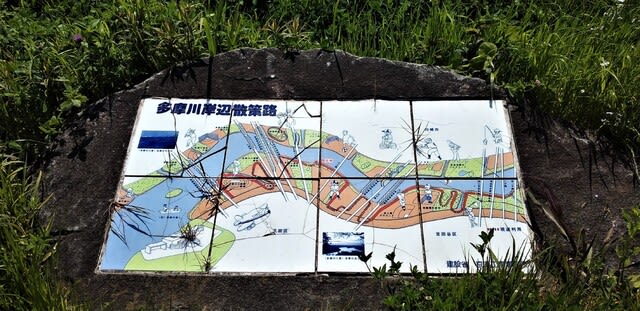

案内図。

案内図。 「田園調布4丁目」信号。

「田園調布4丁目」信号。

対岸に釣り人の姿。

対岸に釣り人の姿。 岸辺で釣り人が。

岸辺で釣り人が。

2010年代のようす。

2010年代のようす。

1970年代のようす。ライオンなど遊具があった?

1970年代のようす。ライオンなど遊具があった? が、存在感は抜群!

が、存在感は抜群!

」HPより)

」HPより) 「玉川排水樋管」。

「玉川排水樋管」。

駅コンコースのようす。

駅コンコースのようす。  「二子玉川駅」。ホームの一部は多摩川に。

「二子玉川駅」。ホームの一部は多摩川に。

南東に延びています。

南東に延びています。 土手。遠くに桜並木が見えます。

土手。遠くに桜並木が見えます。 土手の松がすくっと高く。

土手の松がすくっと高く。

直線に伸びる道。

直線に伸びる道。 松並木。

松並木。 岸辺の散策路。

岸辺の散策路。

」HPより)

」HPより)

「第3京浜」。

「第3京浜」。

なにわいばら。

なにわいばら。

四阿から。

四阿から。

ひつじぐさ。

ひつじぐさ。 ゆきもちそう。

ゆきもちそう。

一瞬、夏空が広がる。

一瞬、夏空が広がる。

「陸閘」。

「陸閘」。 」HPより)

」HPより)

雨に煙る風景。

雨に煙る風景。

「狛江水辺の楽校」。

「狛江水辺の楽校」。

世田谷区喜多見。

世田谷区喜多見。  取水塔。

取水塔。 「警視庁白バイ訓練所」。

「警視庁白バイ訓練所」。

「武蔵野の路 二子・是政コース」案内図。

「武蔵野の路 二子・是政コース」案内図。

「海から20K」。

「海から20K」。

「宇奈根の渡し」解説板。

「宇奈根の渡し」解説板。 対岸。

対岸。 (この項、「

(この項、「

1880年代のようす。船着き場がある。

1880年代のようす。船着き場がある。

2010年代のようす。今も、「宇奈根」が両岸に。

2010年代のようす。今も、「宇奈根」が両岸に。