上条町・山崎町から北東のこの地に差し掛かる。

出土する瓦から、白鳳時代に創建したと推定される別郷廃寺跡は、約100m四方がその寺域と推定され、現在は主に住宅地となっているが、土塁(築堤)とみられる遺構と、市杵嶋姫神社境内に礎石が残っている。また、平安時代の漢詩『本朝文粋』にある「薬王寺」を別郷廃寺とする説もある。

廃寺跡の一角に住む、山本松男さんのお宅には大量の瓦片があり、寺領廃寺出土の瓦と、書籍掲載の瓦も含め拝見させていただいた。

(天王八王子 天王宮 愛知県豊川市樽井町宮前)

明治8年(1875)牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』の五社目に「進雄神社」として掲載されている。

素盞鳴神社は、樽井村の北端に鎮座し、祭神は素盞鳴尊(スサノオノミコト)を祀る。創建時期等、詳細なことは分かっていないが、天正四年(1576)の棟札が確認されている。寛永十二年(1635)以降の吉田藩領時代には、天王八王子或いは天王宮と呼ばれていたようである。また「同神社誌」には、「進雄(スサノオ)神社」となっているが、誤りであるか、後に改称されたものとみられる。

(境内図面)

(境内詳細)

(砥鹿三御子明神 牛頭天王 愛知県豊川市篠田町上屋敷)

明治8年(1875)牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』の四社目に掲載されている。

篠田神社は、地区の北端に鎮座し、素盞鳴尊(スサノオノミコト)と、大国主神(オオクニヌシノカミ)を祀る。創建時期は伝わっていないが、『三河国内神名帳』には「正四位下 砥鹿三御子明神 坐宝飯郡」と記載されており、また、慶長三年(1598)銘の棟札に「一宮砥鹿大菩薩 祇園牛頭天王」、宝永六年(1709)に本殿が造立された際の棟札には「奉造替 一宮砥鹿大明神 祇園牛頭天王」、更には文政五年(1822)に拝殿を造立した際の棟札には「奉造立 砥鹿大明神牛頭天王 拝殿一宇」とあることから、平安時代には既に砥鹿三御子(三ノ宮)明神として存在した神社であることが分かる。また、鎌倉時代には、熱田大宮司系氏族として、篠田氏、一宮氏が当地域に来たとされることから、篠田神社も何らかの関わりがあったと推測される。

社蔵品には、神仏習合時代の名残として、懸仏が二面伝わっている。

(境内図面)

(境内詳細)

(関連記事:篠田屋敷)

(森城 愛知県安城市安城町 市指定史跡 1991年2月9日の日記から)

「安城」の所以でもある安祥城跡へは、昭和54年に訪れて以来、何度も訪れている。今月、歴史博物館が開館し、開館記念特別展「安城の文化財展」が催され、講演会も行われた。開館前より史跡公園であった城跡は、主郭跡に永正十年(1513)松平親忠が創建した浄土宗安祥山了雲院大乗寺(現在地へは寛政四年(1792)に移転)、次郭跡に八幡社が建ち、当地で行われた安城合戦で亡くなった姫を葬る、史跡安祥城姫塚がある。そして歴史博物館と同じくして、地域の公民館も別棟で設けられ、理想的な歴史文化広場が構成された。 (1983年撮影)

(1983年撮影) (1986年撮影)

(1986年撮影)

(1991年撮影)

(1991年撮影) (2004年撮影)

(2004年撮影)

安祥城は、永享十二年(1440)和田遠江守親平によって、それまでの「安城古城」から移り、「森城」として築いたのが始まりである。然し、文明三年(1471)松平信光が攻略し、親忠、長親、信忠、清康と続く安祥松平氏の城となった。

その後は今川氏や織田氏との戦いが5度にわたって繰り広げられ、天文十三年(1544)織田信秀が攻め入り、織田氏の城としている。(第二次安城合戦)そして織田氏は竹千代(後の家康)を人質にし、今度は今川氏が安祥城主織田信広を人質として和議を成立させ、竹千代と信広を人質交換している。その後「桶狭間」によって今川義元が討死し、清洲同盟が結ばれたことによって城の必要性が薄れ、永禄五年(1561)廃城となり、天正元年(1573)になって、破却されたという。

安祥城の北側には、天文十四年(1545)第三次安城合戦の際討死した、松平方の本多忠豊と、天文十八年(1549)第四次安城合戦で討死した、本多忠高の墓碑が建てられている。

この日はこの後、安城市場神、上条遺跡群、別郷廃寺跡等を巡った。

(地域関連記事:アキバガリバー 本證寺 天満山古墳 堀内貝塚 碧海山古墳 二子古墳 二タ子遺跡 姫小川古墳 姫塚古墳 姫地下壙 安城市中央図書館 安城七夕まつり 桜井城 大行日吉法印の墓 東端貝塚)

(宮本神社 旧村社 愛知県豊橋市瓦町通裏)

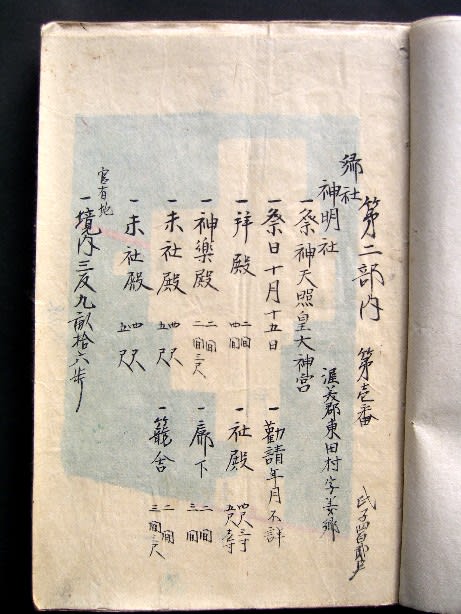

明治10年(1877)旧渥美郡第二部内(現豊橋市内)の各社をまとめた『渥美郡第二部内神社誌』及び明治8年(1875)『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』に掲載されている神社である。

創建は伝わっていないが、それまで原野であったこの地が寛文年間(1661-72)に開発され、東海道吉田宿の町並みに連なる町が形成されたこの頃、それまであった神社を移転、拡大、あるいは新たに創建されたものと考えられる。一説には、それまであった宮本神社が、神明社に変わったとも伝わっている。その後元禄年間(1688-)頃から、付近は瓦生産で栄えた。

下図面の中には、「東田村字通裏」と書かれているが、この頃北側の東田村に一時期統合されていた。

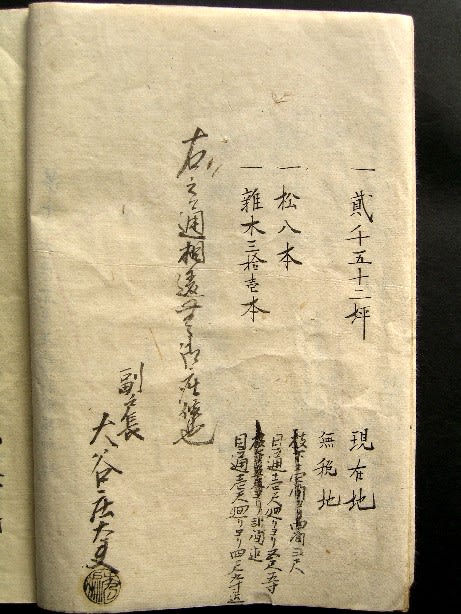

『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』には、以下の記載がされている。

三河國渥美郡村社瓦町村 神明宮

一、境内反別二反歩、但有税地、内、六畝二十四歩、現境内、壱反三畝六歩、旧境内 一、立木百三十壱本、内、松十六本、現境内分、但、長凡一間分五間迄、目通二尺五寸廻り 雑木五本、内、長凡壱間分五間迄、目通二尺ヨリ一丈三尺廻迄 松十四本、旧境内分、但、長凡二間分四間半迄、目通一尺ヨリ七尺廻迄 杉五本、内、但、長凡壱間半分二間迄、目通一尺ヨリ二尺廻迄 檜二十四本、内、但、長凡二間分三間迄、目通一尺分五尺廻迄 雑木六十七本、内、但、長凡一間ヨリ三間迄、目通一尺ヨリ五尺廻迄 一、境内建物、五ヶ所、此建坪、三十壱坪一分四厘 一、金襴戸張、壱、年月不詳寄附氏子 一、太鼓、壱、年月不詳、寄附氏子 一、幕、二張、年月不詳、寄附氏子 一、幟、七本、二本寛政六年九月、二本文化四年九月、二本文政五年九月、壱本天保五年九月、追二仕替、寄附氏子 一、神酒錫、壱對、年月不詳、寄附氏子 右之通相違無御座候尤破損等之品有之節者其時々詳細及御届處分之儀相伺可申候 右社祠官 明治八年三月 森河正銃 同祠掌 廣岩左膳 穗永真充 中西正謙 氏子総代 白井七蔵 朝比奈政吉 山口平作 岡田兵吉 岡田茂平

(境内詳細)

(境内図面)

(関連記事:吉田瓦町)

(東田神明宮 愛知県豊橋市御園町)

明治10年(1877)旧渥美郡第二部内(現豊橋市内)の各社詳細をまとめた『渥美郡第二部内神社誌』及び明治8年(1875)『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』の掲載神社は、部内最大である旧郷社、東田神明社から始まっている。

東田神明社は、延喜二年(902)に薑御園(はじかみみその=伊勢神宮領地荘園)の奉斎神社として創建したとされる。また、天文二十二年(1553)二連木城主戸田宣光が社殿の造営を行っている。

『愛知縣第十五大区二小区神社境内其他什物取調書』には、以下の記載がされている。

三河国渥美郡郷社仁連木村 神明宮 一、境内反別五反三畝九分、但無税地、内、壱反四畝八分三厘、現今境内、三反九畝分七厘、旧境内 一、立木五百四拾弐本、内、松八拾三本、内、四本内弐本枯木現今境内之分、但、長凡二間ヨリ語五間迄、廻リ二尺七寸ヨリ四尺八寸迄 七拾九本、旧境内之分、但、長凡二間ヨリ五間迄、廻リ壱尺ヨリ四尺迄 杉三本、内、壱本、現今境内之分、但、長凡三間半迄、廻リ四尺マデ 弐本、旧境内之分、但、長凡三間半迄、廻リ弐尺迄 檜四百弐拾本、内、弐拾六本、現今境内之分、但、長凡二百ヨリ五間迄、廻リ一尺ヨリ三尺迄 三百九拾四本旧境内之分、但、前同所 雑木三拾四本、内、拾弐本、現今境内之分、但、長凡壱間(ヨ)リ、廻り三間ヨリ二尺迄 弐拾弐本、旧境内之分、但、長凡壱間(ヨ)リ三間迄、廻り一尺ヨリ三尺マデ 一、境内建物、六ヶ所、此建坪、弐拾七坪、壱ト九厘 一、鏡、壱面、年月不詳、寄附氏子 一、幣、壱本、但、カ子、年月不詳、寄附氏子 一、頭、一、但、木製、年月不詳、寄附氏子 一、馬、壱疋、但、木製、右同所 一、戸張、壱張、但、赤地金襴、明治六年九月、寄附祠官祠掌 一、鉾、二本、但、カ子、年月不詳、寄附氏子 一、額、弐枚、内、壱枚二品、有栖川熾仁親王御深筆、明治七年九月寄附山本一房 一、幟、八本、内、六本、但、木綿、天明六年九月寄附氏子、天保八年九月寄附氏子、内弐本末社秋葉社ノ分、安政四年十一月寄附氏子、弐本、但、緋異呂腹、慶應三年九月寄附、東新町ヨリ 一、机、六脚、三脚年月不詳、三脚明治五年十二月 一、かう櫃、二、但、大小、小ノ方年月不詳氏子、大ノ方明治五年十一月寄附祠官祠掌 一、幕、壱對、内、壱對、紋付、明和元年寄附、仁連木村松坂重寛、斤、緋百布受、明治六年寄附、渥美郡二□□ 一、太鼓、一、年月ふ詳氏子 一、御神楽所用道具類 一、天冠、壱、安永九年九月寄附氏子 一、神鈴、壱、同 一、千早舞衣、壱、同 一、緋切袴、壱、同 一、白丁、三具、同 一、太鼓大小、二ッ壱附、同 一、笛、三本、同 一、幕、壱張、天保十一年九月寄附氏子

(境内詳細)

(境内図面)

(関連記事:東田古墳)

(羽鳥大明神 愛知県豊川市足山田町滝場)

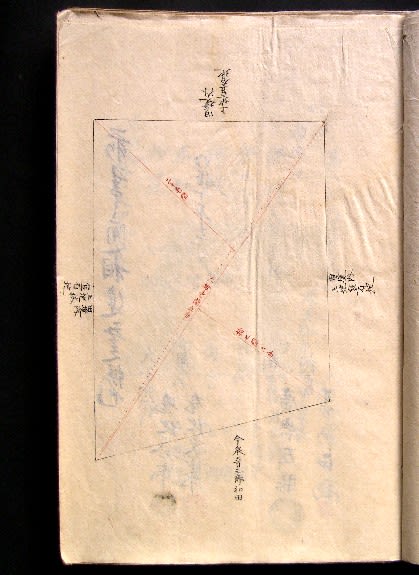

明治8年(1875)牛久保八幡神社祠官島田四郎が記した、『宝飯郡第十二大区三小区神社誌』の三社目に掲載されている。

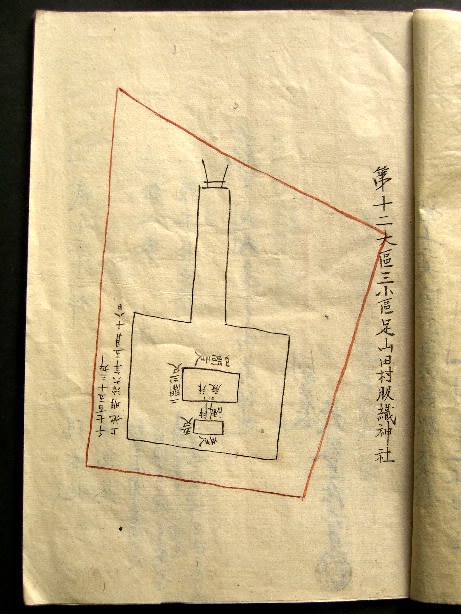

服織神社は、「はっとり」或いは「はたおり」と読み、天機織姫(天御鉾命=アメノミホコノミコト)を祀る。創建時期は伝わっていないが、『三河国内神名帳』には「服部天神 坐宝飯郡」と記載されており、服織神社のことを指しているものと思われるため、平安時代には既に存在した神社であることが分かる。

慶長十年(1605)には、条理制遺構である大木田面(おおぎとおも)の北端であり、旧足山田村の南端である字仲田より、現在の字滝場の丘陵上に神社を移したという。移転時の棟札が神社に残り、旧跡地は、紀州熊野より杉の苗を植え、「服織神社旧跡地・仲田の一本杉」として残っている。また、「羽鳥」から「服織」と書かれるようになったのは、慶応四年(1868)神仏判然令発令以降のことである。

(服織神社旧跡:1984年4月21日撮影)

(服織神社旧跡:1984年4月21日撮影)

(境内図面)

(境内詳細)