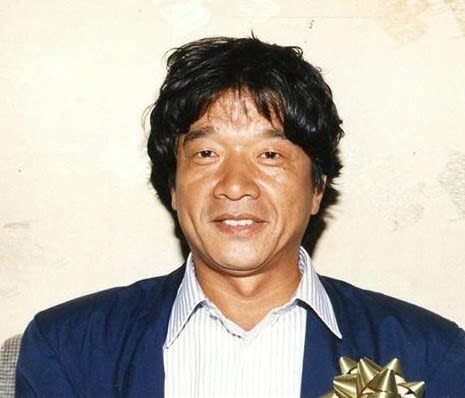

雑誌「暮らしの手帖」編集長は語る。「創業者である花森安治、大橋鎭子の思いを受け継ぐ」と…。それは、常に読者と向き合いながら「暮らしの手帖」という雑誌を創っていくという編集長・澤田康彦の決意表明にも聞こえた。

※ 「暮らしの手帖」現編集長の澤田康彦氏です。

6月9日(金)夜、六花亭札幌本店において、コープさっぽろ主催の「くらしの見直し講演会」があり参加した。

この日は「くらしの手帖」編集長の澤田康彦氏が「『くらしの手帖』の作り方」と題しての講演会だった。

※ 講演中の写真はNG、そこで講演前に会場を一枚撮りました。

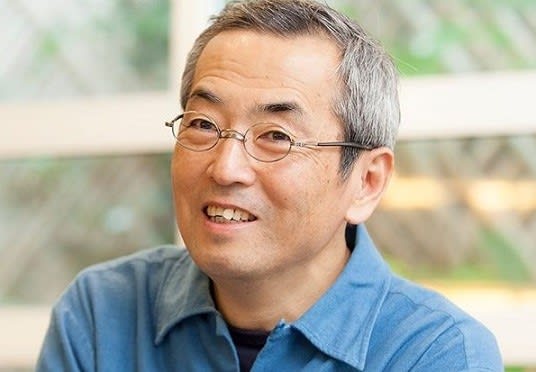

澤田氏は多彩な顔を持っている。Wikipediaによると、編集者、エッセイスト、映画評論家、映画プロデューサー、といった具合である。その澤田氏が雑誌と関わりを持つようになったのは、椎名誠(作家)編集長の「本の雑誌」の編集にアルバイトで関わり、その面白さを知って、卒業後「マガジンハウス」に就職したということだ。マガジンハウスでは雑誌「BRUTUS」、「ターザン」などの編集に関わってきたという。(田澤氏は椎名誠率いる「怪しい探検隊」の隊員の一人でもある)

そして2015年、「くらしの手帖」編集長に招かれたという。

※ 澤田氏も隊員の一人だった「怪しい探検隊」の隊長の椎名誠氏です。

田澤氏は力むことなく、「暮らしの手帖」を編集するにあたってのたくさんの語録を紹介してくれた。幸い、そのほとんどをメモすることができたので、それを羅列することによって、彼の雑誌づくりに対する意図を読み取っていただきたい。

◇ 観念学習より、体験学習

◇ 何をするかではなく。誰とするか。

◇ 送り届ける前に検証する。

◇ 企画は「出会い」

◇ 「ケ」がだいじ。

◇ 汁、飯、菜

◇ いつも呼び掛け人、仕掛け人でいる。

◇ 熱狂する。

◇ いいものはたくさんシェアする。ケチらない。

◇ 港港に友のあるヨロコビ

◇ 人間を書く。人間を撮る。

◇ 素敵な人になるには、まず周囲の人を素敵にしてあげること。

◇ 「暮らしの手帖」には広告がありません。

◇ ひとりひとりの暮らしがいちばんだいじ

◇ コミュニケーションは手段ではない。目的である。

◇ コミュニケーションが人生の目的だ。

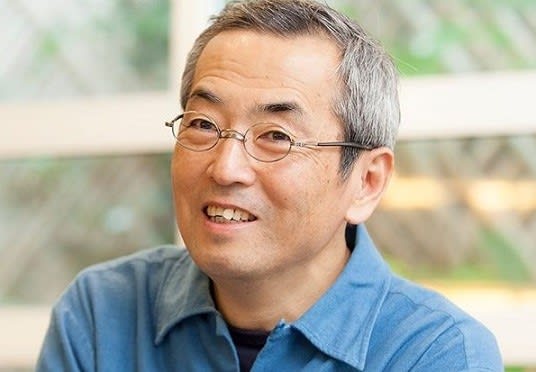

※ 澤田氏と交友のある料理研究家の土井善晴氏です。雑誌づくりに影響を受けている一人のようです。

以上の語録の中から、2~3説明すると、「ケ」がだいじということは、「ハレ」と「ケ」を対比させ、特別な「ハレ」を意識するのではなく、日常、ふだんが大切であるということを雑誌づくりに反映させたいという思いを反映した言葉である。

「汁、飯、菜」については、料理研究家の土井善晴氏から学んだことだそうだが、この言葉も特別な料理が大切なのではなく、食事は一汁、一菜で良いとする土井氏の思いに共鳴したという言葉である。

また、「『くらしの手帖』には広告がありません」から下は、初代編集者の花森安治氏の言葉である。田澤氏が心から花森氏を尊敬している何よりの証である。

こう並べてみると、田澤氏が志向する雑誌づくりの方向がなんとはなく見えてくるのではないだろうか。

澤田氏が最後に言った「コミュニケーションが人生の目的だ」という言葉は、「暮らしの手帖」の最も礎となるコンセプトだろう。広告に頼らず、読者とのコミュニケーションを大切にしながら雑誌づくりを進めていくという、他の雑誌とは一線を画した「暮しの手帖」に注目していきたい。

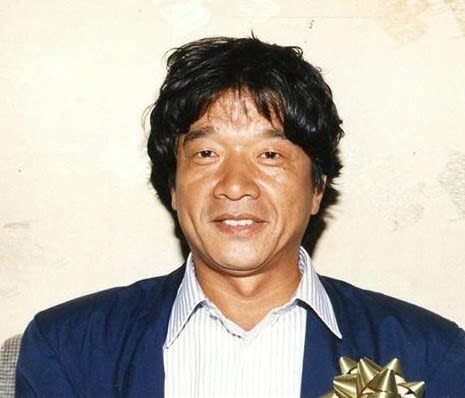

※ 「暮らしの手帖」現編集長の澤田康彦氏です。

6月9日(金)夜、六花亭札幌本店において、コープさっぽろ主催の「くらしの見直し講演会」があり参加した。

この日は「くらしの手帖」編集長の澤田康彦氏が「『くらしの手帖』の作り方」と題しての講演会だった。

※ 講演中の写真はNG、そこで講演前に会場を一枚撮りました。

澤田氏は多彩な顔を持っている。Wikipediaによると、編集者、エッセイスト、映画評論家、映画プロデューサー、といった具合である。その澤田氏が雑誌と関わりを持つようになったのは、椎名誠(作家)編集長の「本の雑誌」の編集にアルバイトで関わり、その面白さを知って、卒業後「マガジンハウス」に就職したということだ。マガジンハウスでは雑誌「BRUTUS」、「ターザン」などの編集に関わってきたという。(田澤氏は椎名誠率いる「怪しい探検隊」の隊員の一人でもある)

そして2015年、「くらしの手帖」編集長に招かれたという。

※ 澤田氏も隊員の一人だった「怪しい探検隊」の隊長の椎名誠氏です。

田澤氏は力むことなく、「暮らしの手帖」を編集するにあたってのたくさんの語録を紹介してくれた。幸い、そのほとんどをメモすることができたので、それを羅列することによって、彼の雑誌づくりに対する意図を読み取っていただきたい。

◇ 観念学習より、体験学習

◇ 何をするかではなく。誰とするか。

◇ 送り届ける前に検証する。

◇ 企画は「出会い」

◇ 「ケ」がだいじ。

◇ 汁、飯、菜

◇ いつも呼び掛け人、仕掛け人でいる。

◇ 熱狂する。

◇ いいものはたくさんシェアする。ケチらない。

◇ 港港に友のあるヨロコビ

◇ 人間を書く。人間を撮る。

◇ 素敵な人になるには、まず周囲の人を素敵にしてあげること。

◇ 「暮らしの手帖」には広告がありません。

◇ ひとりひとりの暮らしがいちばんだいじ

◇ コミュニケーションは手段ではない。目的である。

◇ コミュニケーションが人生の目的だ。

※ 澤田氏と交友のある料理研究家の土井善晴氏です。雑誌づくりに影響を受けている一人のようです。

以上の語録の中から、2~3説明すると、「ケ」がだいじということは、「ハレ」と「ケ」を対比させ、特別な「ハレ」を意識するのではなく、日常、ふだんが大切であるということを雑誌づくりに反映させたいという思いを反映した言葉である。

「汁、飯、菜」については、料理研究家の土井善晴氏から学んだことだそうだが、この言葉も特別な料理が大切なのではなく、食事は一汁、一菜で良いとする土井氏の思いに共鳴したという言葉である。

また、「『くらしの手帖』には広告がありません」から下は、初代編集者の花森安治氏の言葉である。田澤氏が心から花森氏を尊敬している何よりの証である。

こう並べてみると、田澤氏が志向する雑誌づくりの方向がなんとはなく見えてくるのではないだろうか。

澤田氏が最後に言った「コミュニケーションが人生の目的だ」という言葉は、「暮らしの手帖」の最も礎となるコンセプトだろう。広告に頼らず、読者とのコミュニケーションを大切にしながら雑誌づくりを進めていくという、他の雑誌とは一線を画した「暮しの手帖」に注目していきたい。