生ものも生もの! 一昨日夜に判明したばかりの湯気が立つような韓国大統領選挙の結果分析を昨夕聴くことができた。北大の公開講座「世界のリーダー交代を考える」シリーズの最終講(第4講)は韓国人の准教授玄武岩氏による「韓国大統領選挙を分析する」と題する講座だった。

※ 大統領選の当選後に笑顔を振りまく朴槿恵氏です。

大激戦が伝えられた韓国大統領選挙は保守系と目される朴槿恵(パク・クネ)氏が過半数を制して当選した。

講師の玄武岩(ヒョン・ヴァン と発音されたように聞こえた)氏は朴槿恵51.6%、文在寅48.0%の得票率について当初予想より朴槿恵氏が余裕をもって勝利したと語った。

玄氏はすでに地域別得票率、世代別得票率の結果についても情報を入手し私たちに提示してくれた。

それによると地域別得票率では、朴槿恵氏が地元である慶尚道を手堅くまとめたうえ、ソウルにおいても善戦したことが勝因であろうと分析した。

また世代別の得票率については、出口調査の結果であろうが若い世代が文在寅氏を、年代が高くなるにつれて朴槿恵氏を支持する率が高くなり、世代間の得票率が二人の間で見事にクロスしているが、ここでも朴槿恵氏が高い年代の層を手堅くまとめているのが見て取れた。

※ 大統領選の敗北が決し俯く文在寅氏です。

今回の韓国大統領選の特徴を玄武岩氏は次のように挙げた。

◇保守・革新の総力戦 ~ 一騎打ち

◇過去との戦い ~ 朴正熙 VS 盧武鉉

◇女性大統領/政権交代

◇第3勢力の浮上 ~ 安哲秀

全てについてレポートしたいが、一つだけ“過去との戦い”について触れると、朴槿恵氏は言うまでもなく韓国の軍部独裁大統領として名をはせた朴正熙大統領の愛娘である。一方、文在寅氏は盧武鉉大統領の秘書室長として大統領を支えた側近であった。

保守・革新の総力戦との表現もあるが、朴正熙と盧武鉉では真逆と言って良いほどの違いがある。その後継と目される二人のどちらを選ぶかが今回の大統領選だったとも云える。

※ 朴正熙大統領時代に暗殺された母親に代わってファーストレディ役を務めた朴槿恵氏の若き日です。

その他にも玄氏は両者の出自とか、政治的経歴、第3勢力の安哲秀氏のことなどさまざまに語り、分析してくれたが、その中から韓国大統領選に関する外国メディアの報道について興味深いお話を聞いた。それはアメリカを初めてとして欧米の有力紙は朴槿恵氏をこぞって「独裁者の娘」と報じているということだ。玄氏はこのことは「世界の常識」であるとも言い切った。

一方、韓国や日本のメディアではそうした表現は皆無とのことだった。

このことをどう見るか、ということだが…。玄氏はそのことには触れなかったので、私なりに考えてみることにした。

欧米が「独裁者の娘」というような強い表現をするのは、“人権”を無視する独裁という体制を忌み嫌う体質がそうした表現に繋がっているのではないだろうか。韓国においては朴正熙大統領の功罪は半ばすることもありそうした表現にはならないだろうことは理解できるのだが、問題は日本のメディアである。日本のメディアは欧米のメディアと比較して“人権”意識が希薄なのだろうか? そう言われても仕方のないことのように思われる…。はたして日本のメディアの反論は?

ただ、朴槿恵氏がいくら朴正熙大統領の娘だからといって、朴正熙時代の再来を夢見ているとは思えないし、またそうしたことができる状況にもない。

玄武岩氏が予想する朴槿恵新大統領がリードする韓国は大きく変化することはなく、南北朝鮮問題にしても、日韓問題にしても対話路線を模索する可能性が高いのではと予想した。

考えてみると、今回の「世界のリーダー交代を考える」シリーズは実にタイムリーな企画だったと云える。

このシリーズでは取り上げられなかったロシアのプーチン大統領の復権も含めると、日本を囲む、そして日本を含むアメリカ・ロシア・中国・韓国の全てでリーダーの交代があった。このことが今後の日本の外交にどのような影響を与えていくのだろうか?

間もなく政権に就こうとしている安倍政権の対応を見守りたいと思う。

1950~60年代にかけてマキノ雅弘監督の手によって一世を風靡した清水次郎長の映画を、マキノ監督の甥である津川雅彦が「マキノ雅彦」監督名で2008年に制作したリメイク版(?)である。

札幌コンベンションセンターが実施している「フォームシェア・ウィンターフェスティバル」の一環として、12月19日午前、「大人の映画会」が行われたので楽しんできた。

映画としては、「涙と笑いの痛快娯楽時代劇!」と謳っているので、単純に楽しませてもらったということで、それ以上の感想は必要ないようにも思う。

一緒に観賞したH氏は静岡の出身ということもあり、その昔マキノ雅弘監督の手によるいわゆる正調の「次郎長三国志」シリーズをずいぶん楽しんだということだったが、H氏によるとその当時の映画とはずいぶん雰囲気が違っていて心の底から楽しめたとは言い難いという感想のようだった。

私の目からも、肩が凝らずそれなりに楽しめはしたが、映画の出来としてはいま一つかな?という感じで、痛快さも笑いも中途半端といった感じが否めなかった。

揃えたキャストはかなり豪華だったのにもったいない思いも残る…。その豪華キャストとは…。

◇清水の次郎長 中井 貴一

◇お蝶 鈴木 京香

◇大政 岸部 一徳

◇法印大五郎 笹野 高史

◇森の石松 温水 洋一

◇追分政五郎(小政)北村 一輝

◇投げ節お仲 高岡 早紀

◇黒駒の勝蔵 佐藤 浩市

といった面々である。その他にも、長門裕之、竹脇無我、朝丘雪路、荻野目洋子、西岡徳馬、木村佳乃などといった芸達者の俳優が並んだ映画だった。

今回もまた観客が少なかった。

高齢者たちは外出を面倒に思っているのだろうか?今回の映画の選定などは高齢者をターゲットとしていることは明らかなのに…。

高齢者たちよ! 暖房を止めて外に出よう!!(余計なお世話!と言われそう…)

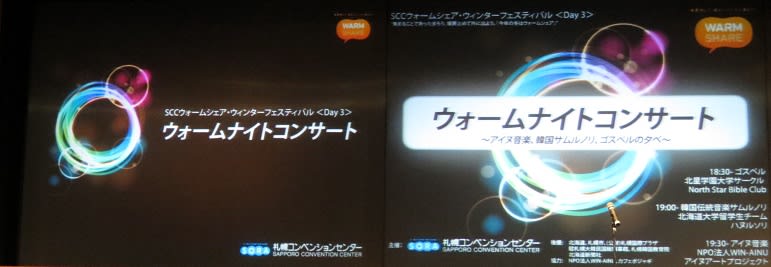

札幌コンベンションセンター(白石区東札幌6条1丁目)では現在ウォームシェア・ウインターフェスティバルが開催されている。ウォームナイトコンサートもその一環として行われた。

主催者から趣旨が説明されていたが、暖かな公共施設に集って家庭の暖房を少しでも節約しよう!という趣旨のようだ。しかし、我が家のように妻が同行しなければその趣旨は生かされない<(_ _)>

12月17日夜、友人と二人でコンベンションセンターに赴いた。

ステージの出演は出演順に

1)北星学園大学のゴスペルサークル「North Star Bible Club」のゴスペル

2)北大留学生チーム「ハヌルソリ」の韓国伝統音楽サムルノリ

3)NPO法人「WIN-AINUアイヌアートプロジェクト」のアイヌ音楽

がそれぞれ30分間ずつ披露された。

北星大学のゴスペルは私が思い描いていたゴスペルとはやや違い、静かな正統派(?)ゴスペルという感じだった。私の思い描いていたゴスペルは多人数で迫力ある群唱(という言葉があるのだろうか?)を期待していたのだが、人数も9人と少なく一人ひとりが正確に発声することを心がけているような歌い方だった。しかし、全員が生真面目にゴスペルに取り組んでいることが伝わってくるステージだった。

※ 北星大学ゴスペルサークル「North Star Bible Club」の9人のメンバーです。

※ ゴスペルサークルの男性メンバーの3人です。

韓国の伝統音楽サムルノリは、実は前日の「HOKUDAI WORLD MUSIC FESTIVAL」に出演したチームがそのままコンベンションセンターのステージに立ったのだった。

ところが伝わってくる熱気が前日以上だった。原因としては30分間という長い時間が与えられたこと、そして韓国領事館の総領事、領事館員などが最前列で耳を傾けていたことがあったように思われた。30分近く休みなく鉦や太鼓を打ち続ける迫力に圧倒されたステージだった。

※ 韓国の伝統音楽サムルノリを演奏する韓国学生7人と日本の学生1人です。

※ その一人の日本人学生はチャングを叩くこの人ではないかと思われます。

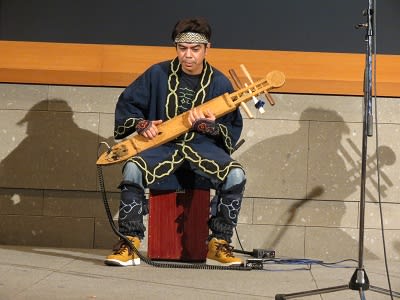

最後のアイヌ音楽はギターやキーボードなど電気楽器を主体として、アイヌの伝統的な音楽をアレンジして創作したものを演奏するグループだった。一部にムックリやトンコリも用いられたがそれらはあくまで脇役だった。私としてはむしろムックリやトンコリを主体として、ギター、キーボードなど加えてアレンジしたものを聴いてみたいと思ったのだが…。

※ 「WIN-AINUアイヌアートプロジェクト」の6人です。真ん中の男性がリーダーのようです。

※ アイヌの民族楽器トンコリを演奏する人です。

それにしても、せっかくの良い趣旨、そして無料だというのに、会場の特別会議場に空席が多かったことが残念だった。PR活動にしっかり取り組み、少なくとも近くの白石区の人たちがたくさん集まるウォームナイトコンサートになってほしいものである。

12月16日夜、教育文化会館(中央区北1西13)の大ホールで「HOKUDAI WORLD MUSIC FESTIVAL」が行われた。(観覧料金は前売りで500円)

出演は10グループだったが、そのプログラムは…、

1)DRAGOSTE ルーマニアの伝統舞踊(ルーマニア、中、日、パキスタンの混成チーム)

2)8BIT コスプレバンド(台湾人1人と日本人7人の混成バンド)

3)SUKIYAKI Africa 「上を向いて歩こう」のアフリカンテンポの曲を演奏(ガーナ、ナイジェリア、日本の混成バンド)

4)蘭ノ花女子舞踏団 中国古典舞踊(中、日、米、独の混成チーム)

5)Garda Hokkaido インドネシア伝統舞踊(インドネシアと日本の混成チーム)

6)Urso Da Floresta ブラジルカーニバルサンバ(ブラジルと日本の混成チーム)

7)HOKUDAI Blue Grass Band ブルーグラス(北大のBlue Grass Bandに中国と米国の歌い手が加わったグループ)

8)ヌルプルン K-POPダンス(日・韓・中と日とパラグアイ混血の混成チーム)

9)SKY FALL コンテンポラリーダンス(モンゴル・中・韓の混成チーム)

10)ハヌルソリ 韓国伝統音楽ウッタリ(韓国7人に日本1人の混成チーム)

11)縁 北海道大学“縁”合同演舞 YOSAKOIそーらん(各国の若者入り乱れての演舞)

と百花繚乱のごとく各国のさまざまな文化が披露された。

内容的には学生が多少練習して舞台に立ったという印象が拭えず、学園祭の演し物といった感じであった。

考えてみれば、私たちが外国へ行ったとして尺八や和太鼓などを誰もが即興でできるわけがなく、例え日本舞踊を踊ったとしてもそれはけっしてサマにならないだろう。そう考えると学生さんたちのご愛嬌とも受け取ることができる。

伝え聞くところによると、今回が初めての試みとも聞いた。司会・進行もスムースさに欠けたところがあるなど、反省点はたくさんあるだろう。

このFESTIVALが恒例化されると、きっと外国人留学生にとっては自国の文化をより良く伝えたいという思いも膨らんでくるだろう。そうなっていった時には、より魅力あるFESTIVALへと成長していきそうな予感がある。

帰り際、実行委員のメンバーに「来年はよりバージョンアップしたFESTIVALにしてください」と声かけしたところ、嬉しそうな表情が返ってきた。

来年のFESTIVALを期待したい。

※ 最後は全員がステージに登場し、学生らしく賑やかに終了した。

12月16日午後、中央区が主催する「PMF Present クリスマス・コンサート」が中央区民センター(中央区南2西10)で開催された。会場はアクセスの良さもあってか、区民センターのホールがほぼ埋まるほどだった。

内容は男女混成のトリオによる声楽コンサートだった。そのトリオとは…。

◇ソプラノ 川島 沙耶(かわしま さや)さん

◇テノール 安田 哲平(やすだ てっぺい)さん

◇バリトン 下司 貴大(しもつかさ たかひろ)さん

そしてピアノ伴奏が山本 真平(やまもと しんぺい)さんというメンバーだった。

4人のうち3人はいずれも北海道教育大学、並びに大学院の芸術課程音楽コースを卒業、又は在学中ということで専門的に音楽を学んだ人たちだった。唯一異色はテノールの安田哲平さんは酪農学園大学に学んだという経歴だが、個人的に声楽家に師事して現在に至っているとのことだった。

つまりいずれもが専門的に学び、現在は多方面で音楽活動を展開しているようである。

そしてPMF Presentsと銘打っているのは、メンバーが札幌で開催されているPMFのチェンバーズプレイヤーに選出された経験があることからそのように銘打たれたようである。

※ 出演した4人です。左から山本、安田、川島、下司の各氏です。

プログラムは第一部では主として歌劇が披露された。「椿姫」、「リゴレット」、「蝶々夫人」、「カルメン」などの中に出てくる曲をソロ、またはトリオで披露してくれた。

声楽家にとっては歌劇に出演するということは、単に歌を披露することとは違う喜びがあるのかもしれない。

第二部は私たちにとっても馴染み深いポピュラーな曲が披露された。「翼をください」、「千の風になって」、「オー・ホーリ・ナイト」、「虹と雪のバラード」等々…。

三人は確かな歌声で私たちを十分に楽しませてくれた。特に私はバリトンの下司さんの張りのあるバリトンの歌声が気に入った。

※ アンコールでは祝盃を手に「乾杯」が披露された。

「ただ(無料)より安いものはない」と先に述べたが、「安かろう、拙かろう」という言葉もある。しかし、今回のコンサートは十分に質も高いものだった。

これから年末にかけて、無料でも十分に楽しめるコンサートなどが目白押しである。そうしたイベントを大いに楽しみたいと思っている。

映画「駅STATION」は主演の高倉健の魅力が凝縮されているような一作だが、映画に詳しい和田恵美氏がそれだけではない映画の魅力を語ってくれた。映画をより深く理解する一助として「北のシネマ塾」は面白い存在である。

「北のシネマ塾」とは、北海道をロケ地とした映画やTVドラマ、ドキュメンタリーなどの映像と、それに係わる資料を収集・展示しているNPO法人「北の映像ミュージアム」が定期的に収蔵するフィルムを題材として、視聴した後にゲストのトークを聴く塾である。

シネマ塾は今年初めから開催されていたようだが、私はその存在を初めて知って今回シネマ塾に参加した。

12月15日(土)午後、札幌芸術と文化の館(中央区北1西12)内にある「北の映像ミュージアム」で行われた12月の会には20名弱の参加者があった。

「北のシネマ塾」は最初に映画を観賞した後、NPO法人「北の映像ミュージアム」の理事であり、事務局長である和田恵美氏が「駅STATION」について語った。

この映画は1981年に制作された倉本聰氏の原作・脚本の映画である。和田氏によると倉本氏は東京での生活に嫌気をさして1974年に北海道に移住したが、交友のあった高倉健のために書き下ろした作品であるという。和田氏が言うには、この映画は倉本氏が北海道に移り住んでいなければできない脚本だったという。そう言われてみると、北海道ならではの雪に覆われた寂しい駅舎での出会いと別れなどは北海道ならではのシーンといえるだろう。

また、この映画は降旗康男監督・木村大作撮影のコンビで作られた映画であるが、北海道を舞台にした高倉健を含めた三人で創られた映画は「鉄道員」、「居酒屋兆次」など4本あるということだが彼らが描く北海道の山・海・雪・列車は絶妙だという。

確かに雪が降り続く銭函駅での直子(いしだあゆみ)との別離の場面、雪に埋もれた居酒屋「桐子」の場面、そして冬の嵐に吹き荒れる日本海、田舎のさびれた駅舎、等々…が効果的に描かれている。

札幌のロケ時、酒を飲まない高倉健は「三平」でラーメンを食べ、「クロード(蔵人)」でコーヒーを楽しみ、「すし膳」の鮨を愛したという裏話も披露してくれた。

その他にも映画をこよなく愛する和田氏ならではの切り口でいろいろ語ってくれた。

同じ映画を観ても違う切り口からの話を伺うことはとても興味深い。

月例で開催されているという「北のシネマ塾」をこれからも都合がつく限り参加したいと思っている。

アフリカ各国は植民地支配から脱却して日が浅いということが大きな理由だろうと思われるが、各国ともまだまだ矛盾と混沌の中にいる、と言わざるを得ないのが実状のようだ。アフリカの政治状況の解説を聞いた。

北大の公開講座「世界のリーダー交代を考える」第3講はこれまでの1・2講とは趣を変えてリーダー(指導者)の交代について考察するというよりは、アフリカのおかれている政治状況についての講義であった。

講師は北大メディア・コミュニケーション研究院の鍋島孝子准教授が務められた。

そもそもあの広大なアフリカ大陸の政治状況(54の独立国がある)を一口で説明するということ自体無理な話だと思われるのだが、鍋島氏は敢えてそのことに挑んだと云えるかもしれない。

鍋島氏の話は多岐に渡り、そのうえ難解を極め、私には正直言って理解できない部分もたくさんあった。そのことを踏まえたうえで、私が理解できた部分のみをレポートしてみたい。(かなりの誤解もあるかもしれないが…)

アフリカの各国がヨーロッパ各国の植民地支配から独立し始めたのは1950年代末から1960年代のことである。

その独立を主導し、独立後に権力を握ったのは各国におけるエリートだった軍人たちであったという。彼らは権力を握ると、公的な地位を使って自らの、あるいは氏族、民族の利益を得ることに奔走したという。汚職や横領が蔓延しているのもアフリカ政治の特徴の一つのようだ。

アフリカ各国の国名を見てみると、そのほとんどが「共和国」と称している。つまり民主主義を標榜しているのだが、その内実はほとんどの国が独裁体制になっているという。その状況が国によって多少綻びつつあるというのが現在のアフリカの状況とも云えるかもしれない。

また、アフリカにおいては部族間同士の争いも深刻である。ときには国家間を跨いだ形で部族紛争が勃発することがある。

私は以前からアフリカの地図を眺めていて不自然に思っていたことがあった。それは国境線が不自然に直線に引かれているようなところが多かったからだ。この原因は、植民地時代に旧宗主国が勝手に線引きしてしまったものがそのまま国境線となってしまったことによるそうだ。したがって、国境を跨いで同じ部族が違う国民となってしまっている状態も生じているという。こうしたことが、国内における部族間紛争、国境線をめぐる部族紛争などを引き起こしているという。

以上、ほんの概括的にアフリカの政治状況をレポートしたが、講義はこの後、四つの国々を例にして具体的な状況を簡単に説明してくれた。それによると…、

《ジンバブエ共和国》は、あの悪名高き(?)ロバート・ムガベ大統領が1980年に権力を握って以来、現在まで独裁政治を続けて権力の座に座りづけている。反対勢力への暴行・虐殺・拉致などが常態化するなど深刻な状況が続いている。

※ ロバート・ムガベジンバブエ共和国大統領

《ケニア共和国》は、2002年に選挙で大小の政党をまとめて勝利したムワイ・キバキが大統領に就任した。しかしキバキ氏が自民族(キクユ人)優遇政策を取ったために反対勢力と衝突した結果、大統領権限に制約が加えられたものの今なお大統領の座に座り続けている。ただ、ケニアでは反対勢力も健在のようで三権分立が強化されるなど、ジンバブエよりは民主化の道を歩み始めているようである。

※ ムワイ・キバキケニア共和国大統領

《チュニジア共和国》は、1987年の無血クーデター以来、ベン・アリー大統領がその座に座り続けたが、2010年に湧き起った「アラブの春」の大統領退陣要求のデモが続く中、翌年にはその座を追われ、国会議員選挙を経て連合政権が出来上がり、ムンセフ・マルズーキー氏が大統領に就任した。

※ ムンセフ・マルズーキーチュニジア共和国大統領

《エジプト・アラブ共和国》は、1981年以来ムバラク大統領が約30年間にわたる独裁体制を敷いていたが、ムバラクもまた「アラブの春」の大統領退陣要求の前に退陣を余儀なくされた。そして今年、大統領選挙でムハンマド・ムルシー氏が選出されたが、憲法改正を巡って反対派からの突き上げが激しく断念したと伝えられるが、果たして今後どのように推移していくのであろうか?

※ ムハンマド・ムルシーエジプト・アラブ共和国大統領

と以上四つの国を見てきたが、アフリカ各国において国の政治の民主化はまだまだ遠いというのが実感である。

アフリカばかりでなく、アジアにおいても民主化の遅れが懸念される国はたくさんあるようだ。

狭くなったと言われる地球である。各国間の交流を今以上に活発化させることによって世界の国々の民主化が進展することを願いたいものである。

フーッ、今回のレポートは難しくて、疲れたぁ~。

カーボン・オフセットとは、「発生してしまった二酸化炭素の量を何らかの方法で相殺し、二酸化炭素の排出を実質ゼロに近づけようという発想」ということは概略理解していたのだが、その具体化について学びたいと思いセミナーに参加した。

12月12日午後、札幌国際ビル(中央区北4西4)で行われたセミナーの参加者はスーツを着た人たちが多く、ほとんどが企業の担当者のようだった。したがって内容的にはかなり専門的なことが多く、私には理解が難しいところもあったが、私なりに把握できたことをここではレポートしようと思う。もし、この投稿を目にしたこの分野に詳しい方は私の理解が不十分なところはぜひご指摘いただければと思う。

セミナー全体の趣旨は、1997年の京都議定書によってCO2の排出削減量6%を義務付けられた日本が、その削減目標達成のために大企業などが開発途上国のCO2削減技術の協力や資金援助をすることで、自国のCO2削減分に充当する(オフセット)という方法を取ってきたが、これだと官民合計で6,000~8,000億円の国富が国外に流失してしまうことになっていたという。

そうした資金を、国内の中小企業の支援に向けることによって、中小企業の活性化と環境負荷の軽減に役立てようと呼びかけたセミナーだった。(と私は理解した)

それではどうやって中小企業を支援するかというと、中小企業は設備の更新などを行い生産過程におけるCO2排出量をこれまでより削減することによって、その削減量に応じた資金(クレジット)を排出量の多い大企業などから受け取るという仕組みである。

こうした仕組み(国内クレジット制度)が京都議定書の約束期間である2012年度末をもって終了し、2013年度より新たなクレジット制度がスタートするということだった。新旧のクレジット制度の違いについての説明もあったが、私には理解できかねた。

※ 説明するプロバイダーの(株)イースクエアの及川氏です。

セミナーはこうした北海道産業局の説明の後、クレジット制度の仲介役を担うプロバイダーの会社((株)イースクエア)、カーボン・オフセットを実際に推進している(株)ユニ・チャームと(株)大丸藤井の担当者からその取り組みの内容についての説明があった。

両社ともにクレジットを購入する側の取り組みだが、企業にとってはかなり負担となるのではないかと思われる取り組みである。それでもそのことを積極的に進める理由は、カーボン・オフセットの意義を理解し、推進することでCSR(企業の社会的責任)を果たそうする会社の強い意志を感ずることができた。この取り組みを推進することが企業として社会から信頼されることに繋がっていくのだろう。

門外漢のセミナー参加だったが、地球温暖化阻止のためCO2削減に向けて関係官庁はもちろんのこと、各企業が努力し、模索していることを知ることができたことは収穫だった。

さて、このざっくりとした私の理解はどうなのでしょうか?

12月10日夜、エルプラザホール(北区北8西3)において「メディアと原発の不都合な真実」と題する上杉隆氏の講演会があり聴講した。

上杉氏は次の二つの理由から、自らをジャーナリストと名乗るのを止めたという。

一つは、3.11の震災当日、当時の勝又東電会長は大手メディアの幹部や有名マスコミ人を東電が招待して中国へ行っていたという。こうした癒着体質にあるマスコミが原発事故の真実に迫る報道などできないと言い切る。つまりジャーナリストとは真実を報道できない人種だと上杉氏は指摘する

二つ目の理由は、震災時に米国は大統領令で軍人は80Km圏外へ、一般人は200Km圏外へ、さらに婦人・子どもはチャーター機で国外に避難させる命令を発していたが、こうした事実を大手メディアは伝えようともしなかった。その上、日本の大手メディアは現地に入ろうともせず、安全なところにいて政府発表の“安全情報”を垂れ流し続けた。実際にはフリーランスの記者たちが現地に入って放射能を測定すると計器の針が振り切れるほどの放射能濃度を記録していたという。上杉氏によると、これではジャーナリストは犯罪行為を行っているに等しいと言う。

そこで上杉氏はジャーナリスト的な活動はその後も行っているのだが、敢えて“元”ジャーナリストと名乗ることにしたという。

上杉氏は講演の冒頭で国連が作成したというチェルノブイリ事故から26年が経過した現在のヨーロッパの放射能汚染地図を示した。

それによると、南ドイツで捕獲されるイノシシはいまだに口にできないという。また、イタリア中部山岳地帯で採れるキノコもまだ出荷停止措置が取られているそうだ。さらにはイギリス・マンチェスター付近の牛から採れるミルクも出荷停止になっているという。

こうした事実は日本国内においてほとんど報じられていない。

上杉氏の話を聞いていると暗澹たる気持ちになってくる。

上杉氏の話があまりにも衝撃的だったので、帰宅した後、上杉氏の評価についてネット上で少し調べてみた。

すると予想してはいたが上杉氏をパッシングする記事が目立った。曰く、上杉隆の盗用騒ぎ、上杉隆の嘘、上杉隆のデマや怪しい発言、等々…。これらは上杉氏が激しくメディアを追及することへの反作用としての反応だろう。

この上杉氏の話をどのように受け止めたら良いのか。私は昨日、今日と考え続けた。

いまだ確たる答えが見つかったとは言い難いが、上杉氏の話に自説を強調するあまり多少の誤謬や事実誤認があったとしても指摘していることに大きな誤りはないと考えたい。でなければ大手メディアを向こうに回して論陣を張ることなど不可能なことだからだ。

したがって私は、福島原発の事故は私がこれまで理解していた以上に深刻なもので、これからも相当に長くその影響が残るらしいと私の考えを軌道修正せざるを得ないと思った。

「福島原発事故」に対する見方には国外と国内ではかなりの温度差があるようだが、これはメディアの報道姿勢の違いなの?