「北区歴史と文化の八十八選巡り」をしていて、初めて人と巡り会う幸運に恵まれた。百合が原地区(元の烈々布地区)の生き字引のような存在の中西俊一氏のお話は全てがこの地区を知るうえで参考になった。氏に伺ったお話を思い返したみたい。

中西俊一氏との出会い &〈68〉篠路烈々布郷土資料館

「烈々布会館」の中に設けられている「篠路烈々布郷土資料館」は、「太平会館資料室」と同じように専任の管理者がいないため、地域の方が委嘱されて管理している会館(資料館)である。予め管理されている方に連絡を入れ、管理者の都合が良ければ見学が可能となる仕組みである。

「北区歴史と文化の八十八選」の全体を管理している北区地域振興課に連絡を入れると、紹介していただいたのが中西俊一さん宅だったというわけである。

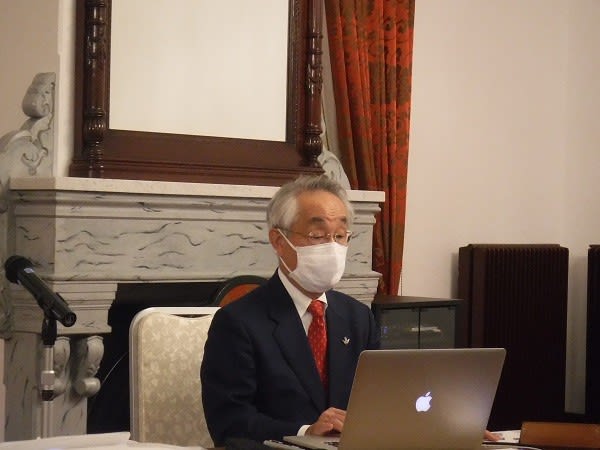

※ ともて93歳には見えず、矍鑠とされていた中西俊一さんは写真をお願いするとマスクを取って応えてくれた。

約束した時間に「烈々布会館」に向かうと、そこへ中西俊一さんが現れた。中西さんはゆったりとしてはいたが、しっかりとした足取り歩いてこられた。お歳が93歳だという。そして中西さんの先祖は富山県から当地に入植され、中西さんご自身は開拓第4代目だと自己紹介された。

中西さんは会館の鍵を開錠する前から烈々布地区の歴史を私にレクチャーしてくれた。氏によると、烈々布地区は近隣の屯田や太平地区同様、開拓当時は度々水害に見舞われ、大変な思いをしながら開拓に当たったということだった。そうした中、苦しい開拓生活の癒しの一つとして農村歌舞伎や獅子舞など故郷富山を偲ぶ芸能が地域で盛んになったとうかがった。

会館の中へ(富山天満宮と篠路獅子舞)

会館に入るまでに10分もお話をしていただいた後に、会館へ導かれた。まず案内されたのが、神棚が祀られた集会室のようなところだった。中西さんは神棚を指して、「故郷の富山の神社から分祀した神棚です」と説明された。それは富山の天満宮から分祀したものだということだったが、昭和41年に篠路神社に合祀されたということだ。

※ 富山天満宮から分祀されたという神棚が祀られていました。

続いて大広間に案内されると、そこには獅子舞に使う獅子頭が横たわっていた。実はこの日の私は、ここを訪れる前に篠路の市街地を訪れていた。その訪問先の一つに「篠路神社」があった。神社の前には翌日10月8日(土)に篠路神社の例祭が行われ、「篠路獅子舞奉納」があると告知のポスターが貼られていたのだ。「残念!一日違いだった」と思いながら後にしたのだが、実は篠路獅子舞とは、もともと烈々布獅子舞として行われていたものが、先に記したように烈々布地区の天満宮を篠路神社に合祀した際に、獅子舞の方も篠路獅子舞となったそうだ。

※ 翌日(10月8日)の獅子舞奉納に備えて準備されていた獅子舞の用具です。

※ 立派な獅子頭です。

※ 部屋には過去の獅子舞奉納の様子を写した写真が掲示されていました。

後日、中西氏に10月8日の獅子舞のことを尋ねると、「大変賑やかに執り行われ、大成功だった」とお話されていた。

烈々布郷土資料館へ

会館の2階が「烈々布郷土資料館」だった。資料館は3部屋に分かれていたが、その最初の部屋はやはり翌日の獅子舞の奉納に備え、舞いをする人たち(子どもや若者)の衣装が収納箱から出されて明日の出陣に備えていた。

※ 2階の資料室もご覧のように翌日の獅子舞奉納の衣装などが準備されていました。

※ 歴代に使用された過去の獅子頭が展示されていました。

部屋には昔の青年会の旗や、篠路獅子舞の写真などが掲示されていた。また、その他の部屋にも当時の馬具や農具などが展示されていた。

※ 青年会活動が盛んだったころに作製された青年会旗だと思われます。

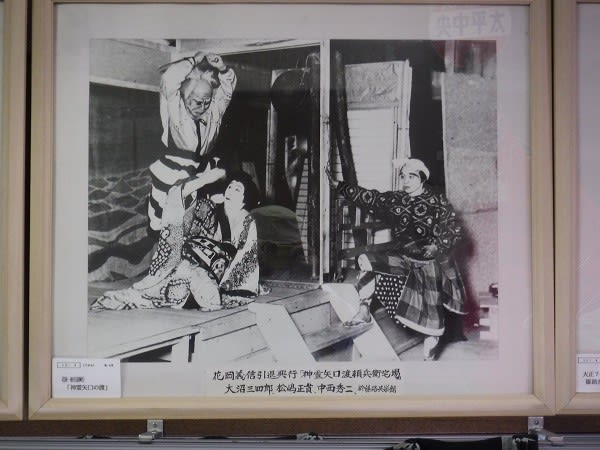

※ 烈々布歌舞伎の様子を伝える写真も多数展示されていました。

中西さんが部屋のカーテンを開き、中西邸の敷地の中に建つ倉庫のような建物を指さして、その建物が往時に篠路歌舞伎の芝居小屋だったものを保存しているということだった。その芝居小屋は回り舞台まで備えたものだったそうだ。保存されているのは、どうやら客席の部分は省いて舞台の部分だけだったように見えた。そのようにして往時を偲ぶところに、当時の人たちがいかに篠路歌舞伎に思いを入れていたのかを窺い知る思いだった。

※ 中西家の敷地には烈々布歌舞伎の舞台が保存されていました。(外部は補修されているようです)

※ その舞台の内部が分かる模型を写した写真です。回り舞台が見えます。

中西さんからはもっともっとたくさんのことをうかがったのだが、簡単にまとめさせてもらった。

※ 資料室に展示されていた馬具だと思われます。

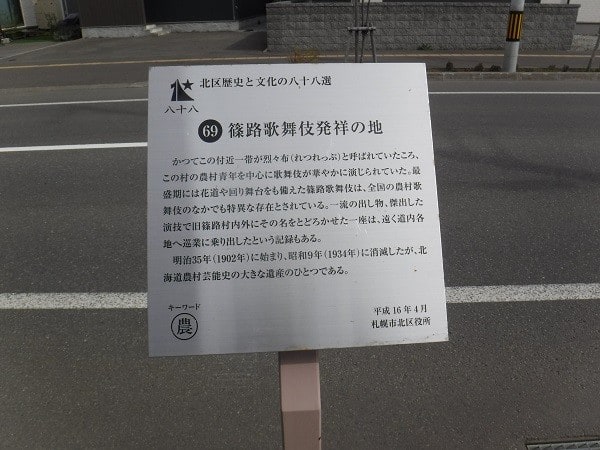

その「篠路烈々布郷土資料館」のことだが、北区制作の説明板によると次のように次のように表記されていた。

烈々布周辺を開拓した先人の労苦をしのび、歴史、文化にふれることができるようにと地域の人たちが作った。昭和57(1982)年の開基百周年記念事業として会館2階に増築し、郷土資料館とした。内部には、子孫が持ち寄った農具、馬具、生活用具などが展示されている。このほか、この地で開拓当時から華やかに演じられていた伝統芸能、篠路獅子舞の資料も展示され、いずれも開拓の貴重な資料として大切に保存されている。

中西さんは説明板でも触れている地域の開基百年の際は、開基百年記念事業委員長(肩書が正確ではないかもしれない)を務められたそうで、その際発行した記念誌を見せていただいた。また、その縁もあり地域の学校から依頼されて、子ども達に地域の歴史を伝える語り部的なボランティアにも尽力されているとのことだった。

百合が原公園のサイロ

※ 百合が原公園でお目にかかれる中西家が使用していたサイロです。

郷土資料館を辞する時、「これから百合が原公園に向かいます」と話すと、中西さんは「実は…」と言って、さらにお話をされた。そのお話によると、現在の百合が原公園は実は中西さん親子が耕作されていた農地だったということなのだ。

中西家が明治何年に入植されたかについては詳しく伺えなかったが、確か第一陣として入植した明治14(1881)年ではなく、第一陣の方々があまりもの困苦に離農した後に入植したと聞いたように思うが正確でないかもしれない。ただ中西家では開拓第一代となるご夫妻、そして中西氏の祖父にあたる第二代目の中西藤一氏ご夫妻、藤一氏の弟、妹の6人家族で入植されたとお聞きした。

以来、藤一氏の長男で開拓三代目となる一男氏、そして一男氏の長男で第四代目となる中西俊一氏と続いて、烈々布地区で農業を続けてこられたということだ。そうした中、藤一氏がまだ存命であった1970年半ば、札幌市から「中西家所有の農地一帯を公園化したい」という申し入れがあり、父子で相談の末札幌市の要請に応じることになった、という話を中西さんから伺った。そして、当時中西家で使用していたサイロが公園内に保存されているので、ぜひ見て行ってほしいとのことだった。公園のサイロは、公園内においてはシンボリックな建物の一つとして来園者を迎えている建物で、私も良く知っていた。サイロの近くへ行くと、その経緯について説明している説明板があったので、そこに記されていたことを転写する。

※ サイロに関する経緯を説明する説明板です。(内容は下記のとおりです)

このサイロは札幌軟石で造られており、土地の所有者であった中西藤一氏から乳牛の飼料であるデントコーンを貯蔵するために使われていました。百合が原公園を造成する際、かつてこの地域で酪農が行われていた記念としてサイロを残したいという地域の声があつたことから、中西藤一氏のご子息である中西一男氏よりサイロをご寄贈いただき、元の場所から10mほど移動した現在の場所で展望台として1983年に改築しました。展望台からはユリの咲く公園の景色を一望することができましたが、現在は百合が原の景観を象徴する建物として外観を見学できるようにしています。

※ 違う角度から撮ったサイロです。

以上、私は思わぬ幸運に恵まれ、烈々布地区の歴史を、百合が原公園の成り立ちを詳しく知ることが出来、とても有意義な「北区歴史と文化の八十八選巡り」になった。とても親切丁寧に説明いただいた中西俊一氏には心からのお礼を述べたい気持である。

〔住 所〕 北区百合が原11丁目烈々布会館内

〔訪問日〕 10月7日