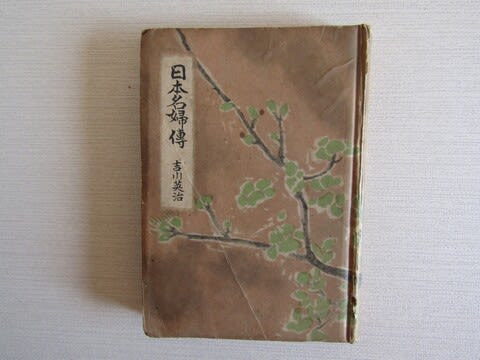

私の本棚の数々の古びた本の中に、吉川英治の「日本名婦傳」がある。

随分古い本で、初版は昭和十七年一月廿日で、私が生まれた日の翌日である。

私が所蔵するこの本は翌年の十一月十日の第四刷で、一年十ヶ月で都合105,000冊発行されており、大ベストセラーであったことが判る。

「序」に曰、「いま、大東亜戦争のまたゞ中に、一しほ世の母を拝まずにはゐられない。世の女性の力に大きな期待をかけずにはゐられない。

戦ひは生みの業である。また、女性の力のかゝつてゐない戦ひはない。」と・・・

私は、吉川が戦争肯定者であったか、否かは知らないが、大楠公夫人・太閤夫人・谷干城夫人・小野寺十内の妻・(頼)山陽の妻・細川ガラシャ夫人・静御前・

田崎草雲の妻、そして自らの母にふれて、武人または武人ならずともその夫を支えた「名婦」を取り上げ、戦時の女性にその覚悟を促したかに見える。

こういう時期にベストセラーとなったことは、世の女性の関心の高さが有ったのであろう。

その中の「細川ガラシャ夫人」を取り上げ、数回にわたりご紹介する。

私と相年のこの本は、著作権が切れているのは当然のことである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

細川ガラシャ夫人(日本名婦傳より) 吉川英治

(一)

暁からの本能寺の煙りが、まだ太陽の面に墨を流してゐるうちに、兇亂の張本人、光秀の名

と、信長の死は、極度な壬申の愕きに作用されて、かなり遠方まで、國ゝの耳につらぬいて行

つた。

わけても、勝龍寺の城などは、事變の中心地から、馬なら一鞭で来られる山城國乙訓郡にあ

るので、桂川の水が、白々と朝を描き出したころには、もう悍馬を城門に捨てた早打ちの者が、

「たいへんだっ」

と、人の顔を見るなり誰にでも怒鳴つて、やがて轉ぶが如く、奥曲輪のはうへ馳せこんでゐた。

天正十年六月二日であった。

木々の露が香ふ。風が光る。

この頃の夜々の眠りの快さは誰しもであらう。起きてすぐ若葉に對ふ目醒めもすばらしい。

生きてゐればこそと、生命の味ひと幸を、改めて思ふほど、肌をなぶる朝風が清々しい。

「・・・・・・」 うっとり

朝化粧をすましてもまだ彼女は、鏡に向つて、恍惚としていた。

わが姿の清麗に、見恍れてゐたわけでもない。生命に感謝してゐたのである。

「・・・・自分ほど幸福なものがあらうか」と。

幸福といふものは、幸福と知った時、心から感謝しておかなければ、幸福とも思はず過ぎて

しまふものである。・・・・だから迦羅奢は、

「今ほど幸福な時はない」

と現在の時分を噛み味はうとしてゐるのであつた。

豫感といふものであらうか。その朝に限つて、迦羅奢は、特にそんな氣もちを抱いて、やが

て、いつもの朝のごとく、良人の忠興の居室へ朝の禮儀をしに行つた。

すると、今し方まで、毎朝の日課として、弓を引き、兵書を讀みなどしてゐた氣配の良人が、

どこにも見えなかつた。

縁端を見遣ると、小姓が一人で端座してゐる。

「御湯殿にお渡りか」

迦羅奢がたづねると、小姓は

「いゝえ、大殿に召されて、西曲輪へお越しになりました」

と、いふ。

西曲輪は、良人の父、幽齋細川藤孝の住居とされてゐる所である。

「お。さうか」

とのみで、彼女は、裳を曳いて、そのまゝ自分の室にもどつた。そして乳母を招いて、暫し

乳母の手から、乳のみ兒の與一郎を膝へ取り、乳ぶさを授けてゐた。