上伊那郡辰野町横川にて 描画日2022.05.19

■ 辰野町の横川川沿いに続く集落には火の見櫓が何基か立っていて、それぞれが魅力的な「火の見櫓のある風景」だ。私はその中でも遠近感が良くわかるこの風景か特に好きで、過去に数回スケッチしている。以前は蔵の近くでスケッチをして、前景の樹木は入れていなかった。昨日(19日)は左側手前の樹形を整えたイチイの高木も描きこんだが、人工的な塔のような感じで違和感がある。ちょっと風景の構成要素が多すぎた。もう一度、以前と同じ構図で描こうと思う。

上伊那郡辰野町横川にて 描画日2022.05.19

■ 辰野町の横川川沿いに続く集落には火の見櫓が何基か立っていて、それぞれが魅力的な「火の見櫓のある風景」だ。私はその中でも遠近感が良くわかるこの風景か特に好きで、過去に数回スケッチしている。以前は蔵の近くでスケッチをして、前景の樹木は入れていなかった。昨日(19日)は左側手前の樹形を整えたイチイの高木も描きこんだが、人工的な塔のような感じで違和感がある。ちょっと風景の構成要素が多すぎた。もう一度、以前と同じ構図で描こうと思う。

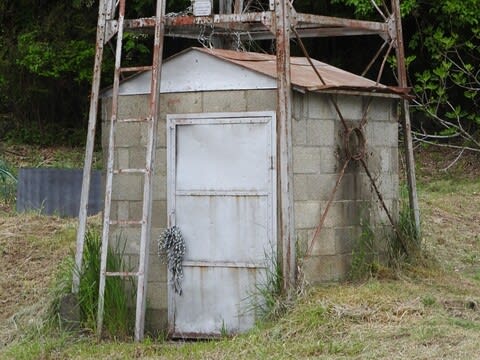

辰野町横川にて 撮影日2022.05.19

■ 『庚申信仰』平野 実(角川選書1969年)に**庚申の夜を徹夜で謹慎する守庚申が日本で行われだしたのは、平安時代からと思われるが、一般庶民の間で、ほぼ同趣旨の庚申待が始まったのは、おそらく室町時代のことであろう。**(16頁)という記述がある。

辰野町の横川には石碑が点在している。一ノ瀬地区にも庚申文字碑などの石碑が祀られているが、その中の青面金剛像を観察した。

舟型の碑に青面金剛像が浮き彫りされている。碑の下には例によって三猿、その上に二鶏が向き合っている。青面金剛像には6本の手。2本で合掌、残り4本は何か持っている。左の上手は輪(細部がはっきりしないが宝輪か)、下手は棒状のもの、教科書的には弓だが、分からない。右の上手は剣か。下手は右下手と同じ棒状のもの、矢か。

道祖神や庚申塔は文字碑が多い。だが観察しておもしろいのは像碑だ。

本のカバーの色を『日本の傳統色』長崎盛輝(京都書院)で調べた。鶸(ひわ)色が最も近い色だった。

「関屋 空蝉と、逢坂での再会」 「関屋」は短く本文は5ページ。

■ 空蝉はかつて(2帖「帚木」)光君が強引に関係を結んだ人妻。その後、彼女はきっぱり拒否。こうなると恋慕の情を募らせる光君。次の3帖「空蝉」、光君が寝室に忍び込むと彼女は薄衣を脱ぎ捨てて逃げ去っていた・・・。それから12年かな、経ってふたりは逢坂の関で偶然再会というか、すれ違う。

行くと来(く)とせきとめがたき涙をや絶えぬ清水とひとは見るらむ(504頁) わたしの思いなんて光君には届かないだろうという空蝉の嘆き。

やがて老いを重ねた空蝉の夫(伊予丞)は死去。その後・・・、**(前略)河内守(紀伊守)だけが、昔からこの継母に色めいた気持ちを持っていてやさしく振る舞うのだった。**(507頁) 空蝉には継子のあさましい下心が見え見えで厭わしく、またわが身の運命が悲しいものに思われて出家する。藤壺が出家することになった経緯とよく似ている。空蝉は自己抑制が厳しくできる女性だと思う。

本帖の最後の一文は次の通り。空蝉に拒否されて恨めしく思う河内守、**「私を厭わしく思われるあまり、残りのお命もまだ先が長いでしょうに出家なさって、この先どのようにお暮しになるのでしょう」などと言うが、まったくいらぬおせっかいというもの。**(506頁)

わたしにとって今年は『源氏物語』の年。

1桐壺 2帚木 3空蝉 4夕顔 5若紫 6末摘花 7紅葉賀 8花宴 9葵 10賢木

11花散里 12須磨 13明石 14澪標 15蓬生 16関屋 17絵合 18松風 19薄雲 20朝顔

21少女 22玉鬘 23初音 24胡蝶 25蛍 26常夏 27篝火 28野分 29行幸 30藤袴

31真木柱 32梅枝 33藤裏葉 34若菜上 35若菜下 36柏木 37横笛 38鈴虫 39夕霧 40御法

41幻 42匂宮 43紅梅 44竹河 45橋姫 46椎本 47総角 48早蕨 49宿木 50東屋

51浮舟 52蜻蛉 53手習 54夢浮橋

火の見櫓巡り12(全12基)

千曲市新山の火の見櫓

1345 千曲市新山(漆原集落センター)3脚6〇CP型 撮影日2022.05.17

■ 前稿に載せた坂城町上平の火の見柱を最後に帰ることにした。カーナビが示した県道55号で東筑摩郡筑北村に出る山中コースに素直に従った。しばらくして、なだらかな斜面に広がる集落にすくっと立っている火の見櫓に気が付いた。我がやぐらセンサーの感度は良好だ。勘を頼りに生活道路を進み、道路沿いに立っている火の見櫓に行き着いた。千曲市新山漆原、漆原集落センターのすぐ近くだった。

東信では少ない3脚6〇タイプだが、避雷針の飾りや見張り台の手すり、櫓のブレース、脚部のアーチ部材の扱いなど、細部のデザインは共通している。踊り場もカンガルーポケットだ。

本稿で17日に見た火の見櫓全12基の紹介終了。

火の見櫓巡り11

1344 坂城町上平 1脚切妻無(切妻屋根付き火の見柱)撮影日2022.05.17

久しぶりに火の見柱を見た。大き目の切妻屋根付き。これで消防信号板が付いていたら好いのに・・・。

火の見櫓巡り10

1343 上田市上室賀の火の見櫓 4脚4〇CP型 撮影日2022.05.17

上田から山中の県道160号を通って坂城町へ抜ける。

火の見櫓巡り9

上田市上室賀の火の見櫓

①

①

1342 上田市上室賀(室賀基幹集落センター)4無4〇CP型 撮影日2022.05.17

②

②

火の見櫓の脚元を見てプチ貫通だ、と思ったが・・・。 ③

③

屋根が小さめなのは東北信の火の見櫓の特徴。端正なつくりは見ていて気持ちがよい。 ④

④

踊り場のカンガルーポケットは省スペース、それに梯子が少し緩勾配になるから理にかなっている。 ⑤

⑤

「プチ貫通」で撮り忘れたのはこのような写真。外付け梯子から櫓内に入る開口部上部のアーチ部材をきちんと写さなくてはいけなかった。 ⑥

⑥ ⑦

⑦

⑥は⑦とは違いプチ貫通ではない。やはり⑦のプチ貫通の方がおもしろい。

火の見櫓、みんなちがって、みんないい。

火の見櫓巡り8

上田市上室賀(ささらの湯の近く)の火の見櫓

1341 上田市上室賀 4脚4〇CP型(型にCPを入れたり入れなかったり一貫していない) 撮影日2022.05.17

火の見櫓巡り7

上田市上室賀の火の見櫓

1340 上田市上室賀 4脚4〇型 撮影日202.05.17

■ 県道273号を室賀温泉 ささらの湯に向かう途中で見かけた。ささらの湯とは逆方向を見る。道路から少し引いたところにポツンと立っている。寂しくないのかな。

火の見櫓巡り6

上田市下室賀の火の見櫓

1339 上田市下室賀 4無4〇型 撮影日2022.05.17

■ 室賀温泉 ささらの湯に向かう県道273号添いに目当ての火の見櫓が立っていた。

たまにはこんな写真もいいか。遠目には東北信でよく見かける火の見櫓だが・・・。

小屋上部のアーチ部材の上部まで入れて写していなかった。なんということだ。

s.kさんにスマホで撮ったこの火の見櫓の写真を見せてもらった。s.kさんがプチ貫通と呼ぶこの火の見櫓をぜひ見たいと思って昨日(17日)に出かけてきた。脚元にコンクリートブロック造の小屋があり、その切妻屋根の先っちょをブレースが貫通している。ちょっと貫通しているからプチ貫通、今風の表現だが言いえて妙だ。

さて、どのように施工したのかな? 屋根の鋼板に穴をあけ、そこに丸鋼のブレースを後から通さないとこんなことはできないと思う。他の方法は思いつかない。火の見櫓と小屋を同時に建ててブレースを後から取り付けた? ブレースの端部はリベット接合、建て方の前に設置済みのはずでは・・・。

火の見櫓巡り5

上田市下室賀の火の見櫓

1338 上田市下室賀 4脚4〇CP型 撮影日2022.05.17

■ 遠くから見えていた火の見櫓、近くまで行って空き地に車を停めた。火の見櫓を見失った・・・。上の写真の桜の後方が道路。桜が火の見櫓を隠していて見えなかった。火の見櫓を建てた時は桜の木はまだ小さく、道路からも見えていたのだろう。このように道路に面していない火の見櫓はそれほど多くはない。

火の見櫓巡り4

青木村夫神の火の見櫓

1337 小県郡青木村夫神(おかみ) 4脚4〇CP型 撮影日2022.05.17

■ 村の中心部を俯瞰できる小高い場所に立っている。

東北信でよく目にするタイプ。このタイプの特徴を挙げる。

櫓の直進的逓減

櫓上部:平鋼の交差ブレース 下部:リング式ターンバックル付き丸鋼ブレース

見張り台に比してやや小さめの方形(ほうぎょう)屋根

細い丸鋼の蕨手 蔓のような避雷針の飾り

一面バルコニー型の踊り場(カンガルーポケットと勝手に名付けた)

大きく湾曲させた補強部材、その両側は脚と束ねて基礎まで伸ばしている。

火の見櫓巡り3

青木村奈良本の火の見櫓

1336 小県郡青木村奈良本 型は消火ホース乾燥塔+半鐘とでもしておこう。撮影日2022.05.17

以前やはり青木村でこれと同じタイプの火の見櫓を見ている。

目指すは上田市の室賀温泉 ささらの湯

火の見櫓巡り2

青木村沓掛の火の見櫓

1335 小県郡青木村沓掛 3無無無型 撮影日2022.05.17

山中を狭い県道で抜け青木村へ。村内を走行中にこの火の見櫓を見かけた。簡素なつくりだが味がある。

火の見櫓巡り1(全12基)

上田市西内(旧丸子町西内)の火の見櫓

(再)上田市西内(旧丸子町西内) 4脚4〇型 撮影日2022.05.17

ここから山中の狭い県道177号、12号を通って青木村へ向かう。17日の走行距離:約150km、歩数:約4800歩