平成23年10月19日

この山に登るたびにこの道が気になっていた。山頂から裏側(北側)の林に入ると、急斜面を真直ぐに下りる明らかな道・・・2万5千分の1の地図にも記されていない。果たして、この先はどうなっているのだろうか。

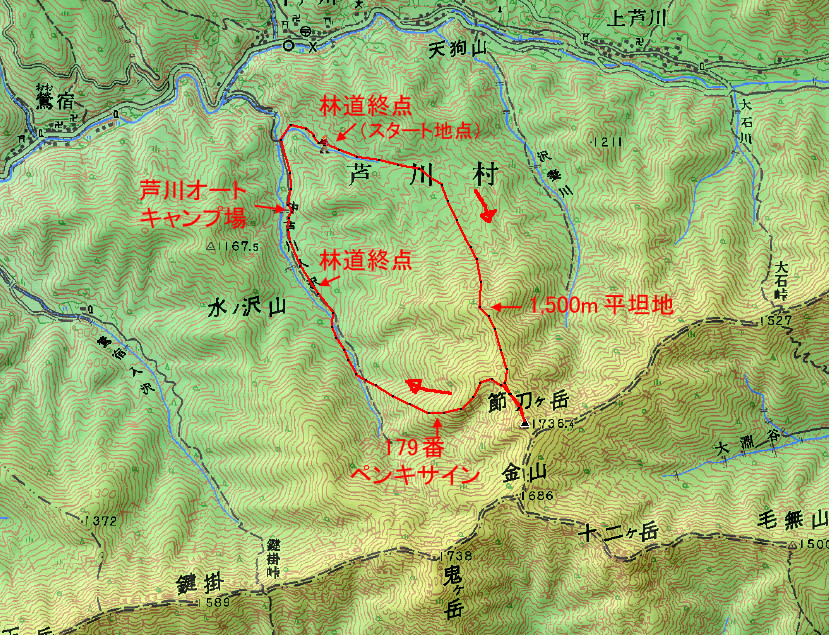

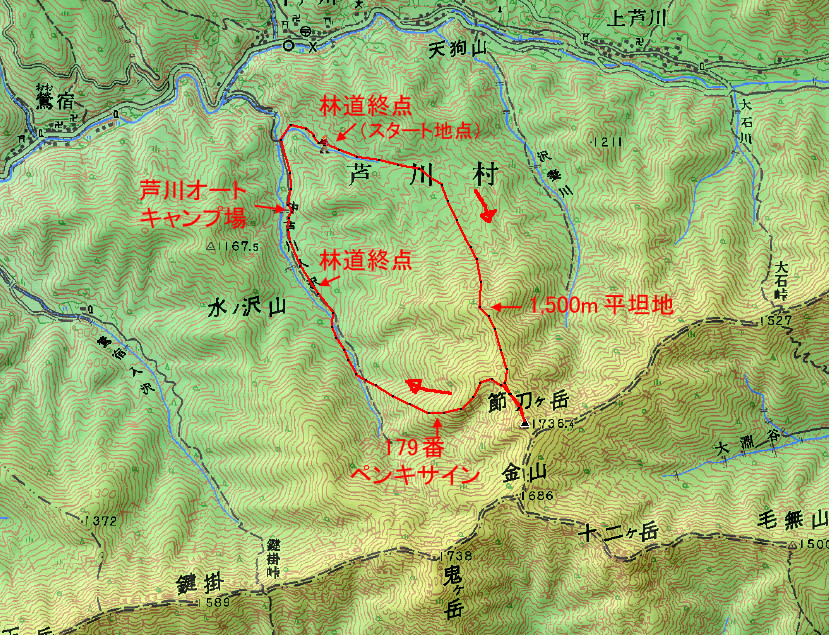

節刀ヶ岳の北側の尾根は何本にも分岐しているが、途中まで延びている林道が2本あり、そこからおそらくは登れるだろうと以前から予想はしていた。しかし、なかなか機会が無く、勇気も出なかった。しかし、終日晴れの天気予報、山の紅葉、そして偶然訪れた平日休み、これらの条件が揃って前日に行くことに決める。

自宅を6時半に出て芦沢オートキャンプ場には7時過ぎに到着した。まずはコースの下見、登り口がどこなのかわからない。林道を行けるところまで行くと、車が3台ほど止められるスペースがあり、その先に道が続いている。その入口の立て看板には「通行不能」と書かれていた。少しだけ歩いてみたが、全く手入れされていない薮っぽい道が続く。その少し手前に川を渡る立派な橋が架かっており、そちらの看板には「危険、立入禁止」と書かれていた。おそらくはその橋の先が水沢山のコルを経て鬼ヶ岳へ行く尾根になっているのだろう。まともなルートはやはり無いことをここで覚悟し、単独で登って大丈夫なものか、迷った。

林道を戻ってキャンプ場を過ぎたところで右側(東側)に行く林道があった。これが別の沢沿いに延びる林道だ。どこまで行けるのか、そしてその先に道はあるのか・・・行ってみると、300mほどのところで砂防ダム工事をしているところがあり、さらにその先まで車は行け、悪路ながら1km以上奥の林道終点まで行けた。その先には一見まともな道がある。地図を確認して、ここから取り付いてみることにする。下見で時間を費やし、時間は9時になってしまう。

林道突き当たりの取り付き口。ここには一応道がある。

ガレた沢を歩く

水が流れてナメのようになったところもある。

沢の詰め。右側に取り付く。

沢沿いの道はほどなく消失してしまい、ガレた沢の中を歩く。時折道らしきものが出現するがすぐに無くなってまた沢を歩く。しだいに川幅は狭くなり、傾斜も増して、水の流れている場所もあった。ひたすら沢を詰めて行くと、遂に沢の源流にたどり着いた。段差になっていてそのまま真直ぐには登れず、右側の急斜面を登って沢の先にある尾根に登り付いた。そこには、林業作業の踏み跡と思われる道らしきものがあったが、急斜面を登って行くとすぐに道は無くなってしまった。

道無き尾根をひたすら上に登る。向こうに見える尾根はどこなのか??

1,500m平坦地に出る。北西側から来る尾根と合流し、そこには道らしきものがある。

境界見出標が立つ

晴天になると思っていたのだが、空は雲におおわれていまひとつ。かつ、山に雲が巻き付いて周囲の様子が見えない。高度計を見ると1,100mあたりだが、地図を見る限りではもう少し高そうだ。(後に100mほど低く表示されていたことがわかる。)クヌギ、ナラ、ブナの広葉樹林帯の中を尾根に忠実にひたすら登って行くと、右からの尾根と合流して平坦になった場所に出た。そこには境界見出標の杭が打たれていた。高度計は1,400mを示しているが、ここは地図上では1,500m付近の尾根分岐点である。右側から来る尾根には比較的明瞭な道が続いており、おそらくそちらが本来のルートだったのだろう。帰りはそちらに下りてみようとこの時は思った。

1,500m平坦地の先は明らかな道。ところどころ藪に紛れるが、山頂まで道がある。

林の隙間から見え始めた節刀ヶ岳。もう少し。

節刀ヶ岳北側尾根、最後の登り。このあたりまでは以前来た時に下見しておいた。

着いた!!節刀ヶ岳山頂。

その先はところどころ低木の薮で断列するものの、比較的明瞭な道が山頂に向かって延びていた。ひたすら登り、最後の急斜面を登り付くと、山梨百名山の標柱の立つ山頂に飛び出した。やった!久しぶりに味わう達成感があった。時間は12時半、雲海の上に浮かぶ富士山が出迎えてくれた。ドウダンツツジは紅葉しているものの色はいまひとつ、葉先が茶色く焼けてしまっているものが多かった。御坂山塊も今年の紅葉はハズレのようだ。

ドウダンツツジの紅葉と雲に浮かぶ富士山

紅葉と御坂黒岳、三つ峠

節刀ヶ岳山頂の紅葉

昼食もそこそこに写真を撮っていると時間は1時を過ぎてしまった。登るよりも下るほうが遙かに道を間違え易く難しい。山頂には「通行不能」の看板も立てられている。1時10分、下山開始。最初の尾根分岐でいきなり道がわからなくなった。ぐるりと周囲を見渡すと、いちばん左側の尾根筋に境界見出杭があり、木には赤いペンキサインがついていた。そちらに進むとその先もずっとペンキサインがある。しかし、登って来た道とは様子が違う。1,500mの平坦地に出ないのだ。高度計で見ても明らかにおかしい。ふと見れば、左側には鬼ヶ岳から連なる尾根が見えており、西寄りの尾根を下りていることがわかる。しかし、ペンキサインがあるのでルートであることは間違いない。戻らずにその道をそのまま下りることにする。ひたすら真直ぐに尾根伝いに下りて行くと、突然ペンキサインが無くなってしまう。しかもその先は急峻な崖のようになっている。どうやら道を間違えたらしい。登り返してペンキサインのあるところまで戻り、周囲を良く探してみると、179番のペンキサインのところで30度ほど方角を北に変えて延びる尾根に道がついていた。

山頂の看板には「通行不能」の文字。確かに・・・

179番ペンキサインのところで尾根は30度ほど右向き(北西向き)にルートを変える。

急傾斜を下り付くと沢の分岐部に出た。対岸にピンクのテープあり。

その先は更に傾斜がきつくなり、道が脆く足を取られやすくなる。木の枝や根につかまりつつ、ひたすら下りるとやがて沢の分岐に降り立った。そこには、明らかな道があり、対岸にはルートを示すピンクのテープもあった。時間は2時半、道に迷いつつも、思ったよりも早くまとも(そうな)道にたどり着いた。

沢の左岸から流れ込む滝があった。

ルートを示すテープ。渡渉後、振り返って撮影。

休憩しながら、沢に流れ込む滝を撮影する。渡渉してテープに導かれて道を進むと、もう一度沢を渡り返し、明らかな道に出た。そして程なく今朝下見した林道終点に出た。時間は3時。ここから林道を歩き、芦川オートキャンプ場で一休みし、そこから林道に止めてある車の回収まで30分以上もかかった。3時55分、車に到着。無事に帰れてひと安心、どっと疲れが出た。

芦川オートキャンプ場奥の林道終点に出る。

芦川オートキャンプ場。静かで良いところ。水がおいしい。

節刀ヶ岳北側の尾根は予想通り道があることはわかったが、道標も何も無い上級者ルートとなる。普通の登山に飽きた方にはおすすめだ。但し、尾根を間違えて強引に下りざるを得ないことがあり得るので、ザイルは携帯したほうが良いだろう。

今回歩いた(と思われる)ルート(ほとんど道らしき道はありません。)