甲府市の山の尾根筋にハヤザキヒョウタンボクが生育しているらしく、そろそろ咲き出しているようである。この日は天候がいまひとつで、雨が降り出しそうな曇り空のうえに山を見上げると尾根筋に雲がかかっている。尾根筋の雲が晴れてきたのは午前11時ごろからで、お昼頃から出発する。

広い防火帯の尾根を登る。ここを歩くのは10年ぶりくらいではないだろうか?

平らなところに出た。目指す尾根が向こう側に見える。

ダンコウバイが咲いていた。

満開のダンコウバイ

チョウジザクラはまだ咲き始めたばかり。

チョウジザクラの花。花筒が長い。

こちらは咲き始めたばかりのウグイスカグラ

まだほとんどが蕾である。少し毛が生えていてヤマウグイスカグラになるのだろうか。

目指す尾根に到着。

尾根に登り付く途中に目的のハヤザキヒョウタンボクが10本ぐらい生えているらしいのだが、それなりに探して登って来たつもりだったが1本も見つからない。よほど探し方が悪いか、それともまだ花が咲いておらず見つけられないのか?帰りにもう一度探してみることにしよう。尾根筋をさらに上に登ってみる。

やっと1本目のハヤザキヒョウタンボクを発見。

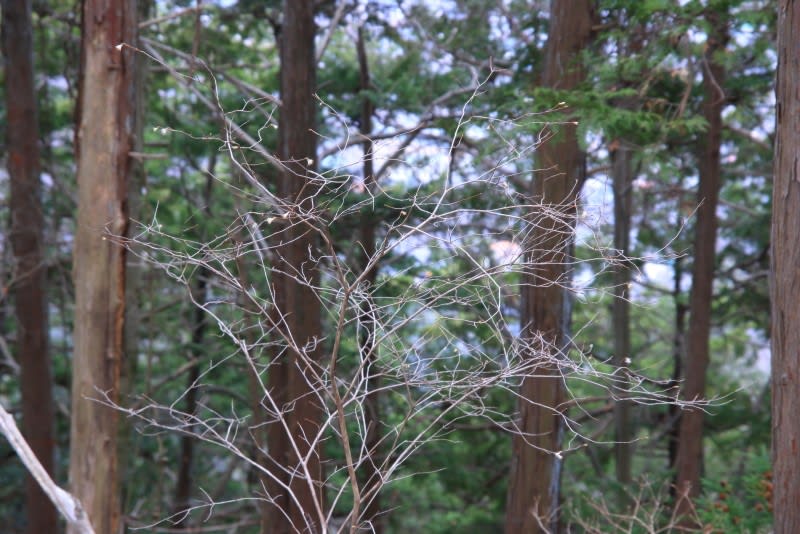

まだほとんどが蕾。花が咲いていないこの状態で発見するのは難しい。

その近くに見ごろを迎えているハヤザキヒョウタンボクを発見。

八分咲といったところだろうか。花付きはあまり良いとは言えない。

綺麗に咲いていたハヤザキヒョウタンボク

別株

見ごろを迎えていた花

まだ花粉を飛ばしていない新鮮な花。少し黄色味を帯びている。

花粉を飛ばして全開の花。白っぽくなる。

さらに別株。今年は花付きがあまり良く無いようである。

広いピークに到着。ずいぶん久しぶりにこの場所に来た。もっと先まで尾根道は続くがここまでで引き返す。

下山しながら花が見つからなかった防火帯尾根をもう一度探してみると、今度は5~6本見つけることが出来た。

花が咲き始めたばかりのハヤザキヒョウタンボクを発見。

まだほとんどが蕾で、登りでは見落とした。

花付きが悪く、探すのは難しかった。

たくさん咲いた年に再訪してみたい。

今回見つけたハヤザキヒョウタンボクの木は10本くらいだったが、満開の時期に歩けばもっとたくさん見つかったのではないかと思う。富士山と一緒に写真が撮れる良い木が無いかと探したのだが、樹林の中で咲きしかもあまり大きく無いこの木はなかなか周辺の山と一緒に撮影できる場所は見つからない。花付きが良い年にまた訪問して良い場所と木を探してみたいと思う。