古代のことを調べていると五畿七道という言葉がよく出て来ます。

七道というから道路のことかと思うと間違いです。それは唐の真似をした行政区のことなのです。

そして紛らわしいことにはその行政区へ行く道路の意味でしばしば使われているのです。

行政区か道路のことかは前後の文章から分かりますが紛らわしい、ことですね。

そこで、以下に、http://www.asahi-net.or.jp/~ab9t-ymh/touzando-m/kodaimichi2.html から抜粋した明快な説明をお送りいたします。

古代の中央集権体制である律令制は7世紀後半から10世紀半ば頃までの律令その他の法に基づいた公地公民制を基礎とする支配体制です。それは「大化の改新」後に始まり、天智朝の近江令、天武・持統朝の飛鳥浄御原令、をへて文武朝の大宝律令によって完成されました。

古代の律令国家は全国を五畿七道と呼ばれる地域に区分していました。

五畿は畿内ともいい、山城、大和、河内、和泉、摂津の諸国で、七道は東海、東山、北陸、山陽、山陰、南海、西海の諸道で、これらは地域の呼称であると同時に都からのびる道路の名称でも使われています。

下に7道の行政区の地図を示します。

大宝元年に(701)に制定された大法律令と、その後部分改修された養老律令(718)に、駅制・伝馬制の古代の交通制度が規定されています。

駅制(えきせい)

駅制は中央と地方の情報伝達のために設けられた緊急通信制度で律令制に明記された交通制度です。

駅制を使った情報伝達には、特定の使者が最終目的地まで赴く専使(せんし)方式と、文書などを駅ごとにあるいは国ごとにリレーで送っていく逓送使(ていそうし)方式がありました。8世紀頃は逓送方式が取られ、専使は、使者本人の口から文書の補足を必要な場合などに派遣されていました。しかし、逓送方式の信頼性が失われていき、9世紀後半以降は、専使方式が中心となるようになりました。駅使(えきし)の行程は、緊急の場合は一日10駅以上、普通でも一日8駅以上とされていたようです。

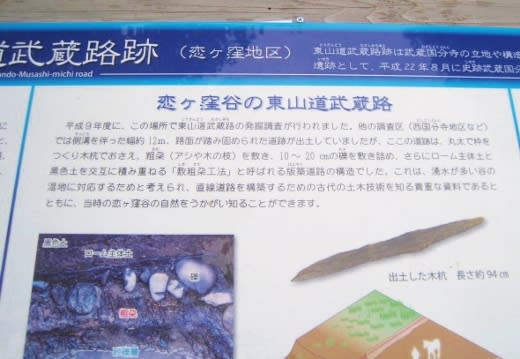

駅路(えきろ)

駅路は都を起点に都と地方を結ぶ路で、古代の交通制度である駅制で使用すると規定された官道です。駅路は五畿七道のうち山陽道と西海道の一部(都から大宰府)を大路、東海道・東山道の主道を中路、その他を小路と三段階にわけています。

駅家(うまや・やくか)

駅路には、30里(約16キロメートル)ごとに駅家が配置されていました。ただし山間部など駅家が置けない場合など30里という規定の距離は柔軟に変更されています。また重要な路線の駅家間距離は短くされていたりもします。(この時代の一里は約550メートルで江戸時代の一里とはことなる。)

駅家は公務旅行者に乗用馬、宿泊、休憩、食事などを提供する施設です。駅家には駅馬(えきば・はゆま)が置かれ、大路では20匹、中路では10匹、小路では5匹とされていました。

駅馬は、群と諸国の間の緊急連絡、公文書の伝達、特別の要務による官人の旅行などに用いられ、その利用にあたって使者は利用証として駅鈴(えきれい・やくりょう)を携行するきまりがありました。駅鈴は、使者の位階によって剋(きざみ)数がことなり乗用の駅馬の数が示されます。剋が多ければ利用できる馬数が多くなることになります。

駅家には駅戸(えきこ)を配置し、駅戸から駅子が出て駅馬の飼養やその他の駅務に従事します。駅戸の中から駅長を一人任命し駅家の管理にあたらせています。駅家は全体的には国司の管轄下にありました。また駅家を維持・運営するために、駅田(えきでん)を置いて駅稲を当てて財源としています。

七道というから道路のことかと思うと間違いです。それは唐の真似をした行政区のことなのです。

そして紛らわしいことにはその行政区へ行く道路の意味でしばしば使われているのです。

行政区か道路のことかは前後の文章から分かりますが紛らわしい、ことですね。

そこで、以下に、http://www.asahi-net.or.jp/~ab9t-ymh/touzando-m/kodaimichi2.html から抜粋した明快な説明をお送りいたします。

古代の中央集権体制である律令制は7世紀後半から10世紀半ば頃までの律令その他の法に基づいた公地公民制を基礎とする支配体制です。それは「大化の改新」後に始まり、天智朝の近江令、天武・持統朝の飛鳥浄御原令、をへて文武朝の大宝律令によって完成されました。

古代の律令国家は全国を五畿七道と呼ばれる地域に区分していました。

五畿は畿内ともいい、山城、大和、河内、和泉、摂津の諸国で、七道は東海、東山、北陸、山陽、山陰、南海、西海の諸道で、これらは地域の呼称であると同時に都からのびる道路の名称でも使われています。

下に7道の行政区の地図を示します。

大宝元年に(701)に制定された大法律令と、その後部分改修された養老律令(718)に、駅制・伝馬制の古代の交通制度が規定されています。

駅制(えきせい)

駅制は中央と地方の情報伝達のために設けられた緊急通信制度で律令制に明記された交通制度です。

駅制を使った情報伝達には、特定の使者が最終目的地まで赴く専使(せんし)方式と、文書などを駅ごとにあるいは国ごとにリレーで送っていく逓送使(ていそうし)方式がありました。8世紀頃は逓送方式が取られ、専使は、使者本人の口から文書の補足を必要な場合などに派遣されていました。しかし、逓送方式の信頼性が失われていき、9世紀後半以降は、専使方式が中心となるようになりました。駅使(えきし)の行程は、緊急の場合は一日10駅以上、普通でも一日8駅以上とされていたようです。

駅路(えきろ)

駅路は都を起点に都と地方を結ぶ路で、古代の交通制度である駅制で使用すると規定された官道です。駅路は五畿七道のうち山陽道と西海道の一部(都から大宰府)を大路、東海道・東山道の主道を中路、その他を小路と三段階にわけています。

駅家(うまや・やくか)

駅路には、30里(約16キロメートル)ごとに駅家が配置されていました。ただし山間部など駅家が置けない場合など30里という規定の距離は柔軟に変更されています。また重要な路線の駅家間距離は短くされていたりもします。(この時代の一里は約550メートルで江戸時代の一里とはことなる。)

駅家は公務旅行者に乗用馬、宿泊、休憩、食事などを提供する施設です。駅家には駅馬(えきば・はゆま)が置かれ、大路では20匹、中路では10匹、小路では5匹とされていました。

駅馬は、群と諸国の間の緊急連絡、公文書の伝達、特別の要務による官人の旅行などに用いられ、その利用にあたって使者は利用証として駅鈴(えきれい・やくりょう)を携行するきまりがありました。駅鈴は、使者の位階によって剋(きざみ)数がことなり乗用の駅馬の数が示されます。剋が多ければ利用できる馬数が多くなることになります。

駅家には駅戸(えきこ)を配置し、駅戸から駅子が出て駅馬の飼養やその他の駅務に従事します。駅戸の中から駅長を一人任命し駅家の管理にあたらせています。駅家は全体的には国司の管轄下にありました。また駅家を維持・運営するために、駅田(えきでん)を置いて駅稲を当てて財源としています。