大網駅まで再開。 下り坂。

下り坂。

下りきったら、左折して上り坂を。

下りきったら、左折して上り坂を。

けっこうな急坂。

けっこうな急坂。 右に曲がると、

右に曲がると、

落ち着いた家並みに。

奥に「天満宮」。

振り返る。

突き当りを右折し、下り坂に。

大網街道の右手にあすみが丘池。

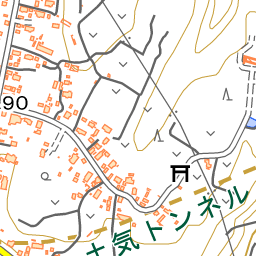

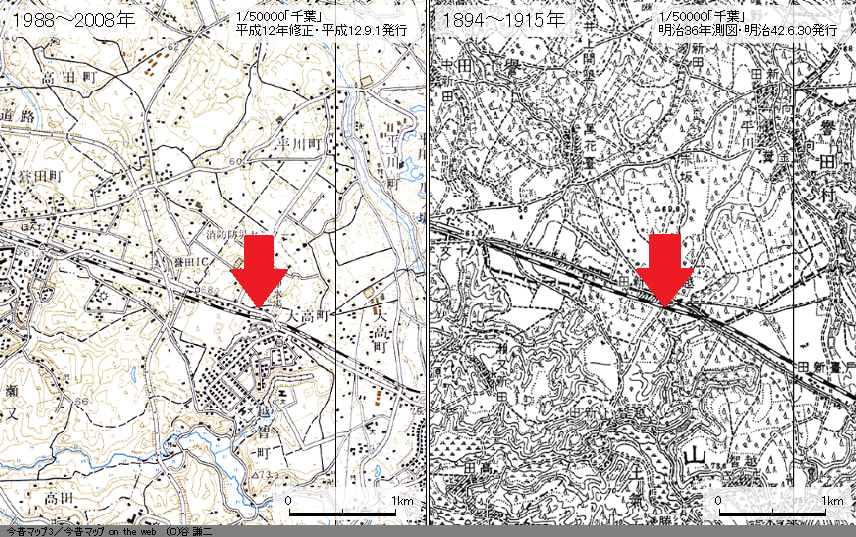

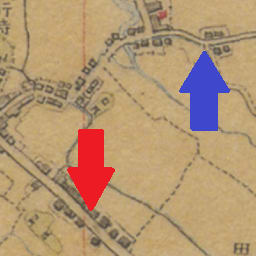

この付近の今昔。

(現在)下りきって「現大網街道」に合流。

(現在)下りきって「現大網街道」に合流。

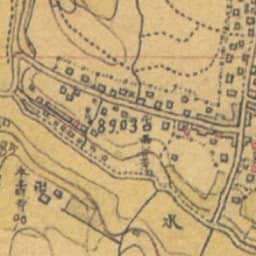

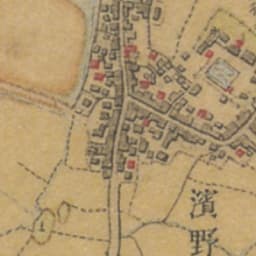

(1880年代)

(1880年代)

大網への旧道(大網街道)は曲がりくねっている。(「歴史的農業環境閲覧システム」より)

正面に「昭和の森」。

正面に「昭和の森」。

千葉市昭和の森

千葉県千葉市緑区にある都市公園(総合公園)である。名称に公園はつかない。敷地面積は約100haと千葉市内最大規模の公園であり、広場、遊び場、キャンプ場、野球場、テニスコート、サイクリングコース、ウォーキングコース、展望台、アウトドア施設、宿泊施設等多くの施設がある。園内には遺跡も保存されており、荻生道遺跡は県指定史跡に指定されている。公園は一部を県立九十九里自然公園に指定され、日本の都市公園100選、房総の魅力500選にも選定されている。

千葉市の中心部から東南に約18km、緑区土気地区に位置する面積105.8ha、南北2.3km、東西0.8kmの市内最大、県内でも有数の規模を誇る総合公園である。

公園の西側は、標高60mから90mの下総台地に連なり、東側は九十九里平野と下総台地を分ける高低差約50mの崖地(海食崖)に接している。展望台(標高101m)からは、九十九里平野と太平洋の水平線が一望できる。

公園の一部が県立九十九里自然公園に指定され、良好な自然環境が残されているため、四季を通じて草花や樹木、野鳥や昆虫など多くの種類の植物や生物を見ることができる。3月 - 4月には菜の花や桜が、5月 - 6月上旬にはツツジやサツキが、6月 - 7月はハナショウブとアジサイが、6月 - 8月まではスイレンなどの花々が季節ごとに楽しめる[2]。施設も充実しており、自然公園、遊び場、キャンプ場、野球場、テニスコート、サイクリングコース、ウォーキングコースなど多くの施設がある。各有料施設(駐車場、サイクリングセンター、野球場、テニスコート)については、株式会社昭和の森協力会によって運営されている。

また、1989年(平成元年)には、国を代表する公園の一つとして「日本の都市公園100選」に選定される。

園内の旧ユースホステルは、その跡地を合宿、キャンプ、公園、スポーツ施設を融合した複合施設を設計・改修工事を実施しており2014年(平成26年)4月、野外活動ゾーンにて「昭和の森フォレストビレッジ」としてリニューアルオープンした。公園内はレクリエーションゾーン、展望ゾーン、中央林間ゾーン、宿泊・野外活動ゾーン、スポーツゾーンの5つに分かれている。

(この項、「Wikipedia」より)

(「 」より)

」より)

出会ったところは、北の入口のようです。

房総地域では多く見られる垣根。よく整備されています。

房総地域では多く見られる垣根。よく整備されています。

畑地が広がる。

畑地が広がる。 外房線を望む。

外房線を望む。

「大木戸新田」交差点。

「大木戸新田」交差点。

誉田駅を望む。

誉田駅を望む。

「誉田IC」。

「誉田IC」。

左右に畑地が広がる。

左右に畑地が広がる。

けっこう車の交通量が多い。

けっこう車の交通量が多い。

(「じゃらんネット」より)

(「じゃらんネット」より) 「大網」方向。

「大網」方向。

竹林。

竹林。

線路方向を望む。

線路方向を望む。 「大木戸」。

「大木戸」。

野田十字路。「野田」はこの地域の地名。

野田十字路。「野田」はこの地域の地名。 旧道に復帰。

旧道に復帰。

土蔵。

土蔵。

(この項、「

(この項、「 」HPより)

」HPより)

大網駅方向を望む。

大網駅方向を望む。 」HPより)

」HPより)

「北生実上宿」信号を右折。

「北生実上宿」信号を右折。

(「Wikipedia」より)

(「Wikipedia」より)

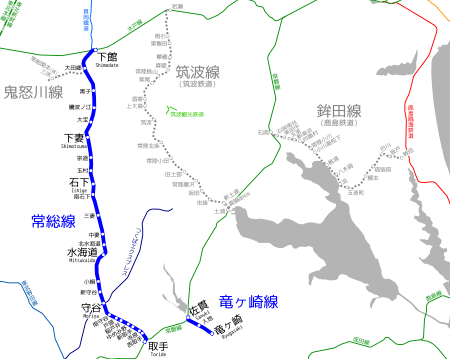

(「ジョルダン」より)

(「ジョルダン」より)

広いアンダーパスと交差。

広いアンダーパスと交差。

愛らしいフクロウ?

愛らしいフクロウ?

解説板。

解説板。

汚水用。

汚水用。

雨水用。

雨水用。

振り返る。

振り返る。 前方に「東関東自動車道」高架。下は国道16号線。

前方に「東関東自動車道」高架。下は国道16号線。

千葉市立生浜小学校。

千葉市立生浜小学校。

「本満寺」。

「本満寺」。

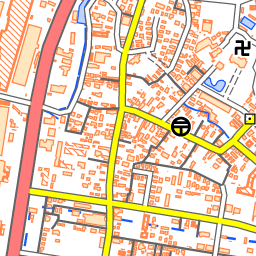

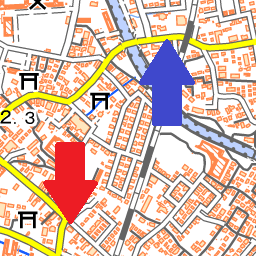

(現在)「生実町」。寺を右折する道が旧道。

(現在)「生実町」。寺を右折する道が旧道。

(1880年代)家並みが続く。

(1880年代)家並みが続く。

(

(

塩浜橋。

塩浜橋。

住宅地を進みます。

住宅地を進みます。

」より)

」より)

(「ジョルダン」より)

(「ジョルダン」より) 「木更津」~「上総亀山」。

「木更津」~「上総亀山」。

延命院共同墓地

延命院共同墓地

で(+400円)。

で(+400円)。

路面電車風に走るところも。

路面電車風に走るところも。

本銚子駅・駅舎内。

本銚子駅・駅舎内。 (「もとちょうしえき」)

(「もとちょうしえき」)

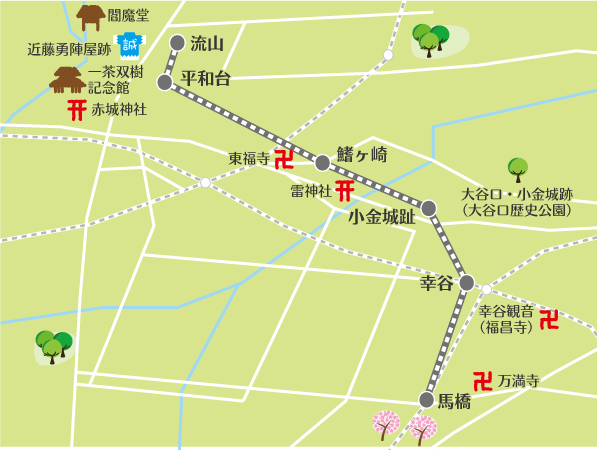

流山南高校家庭科部装飾電車。

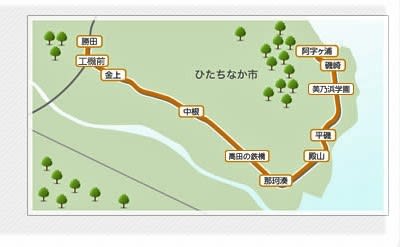

流山南高校家庭科部装飾電車。  勝田~阿字ヶ浦。14.3㌔、乗車時間約28分。

勝田~阿字ヶ浦。14.3㌔、乗車時間約28分。

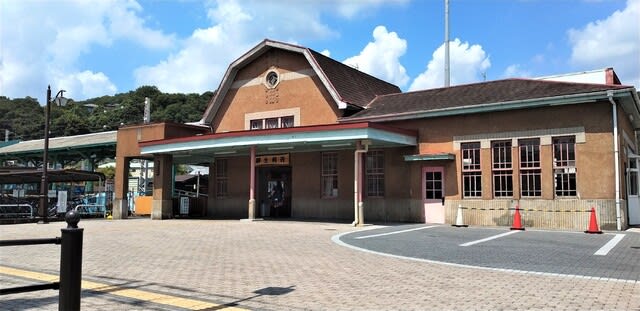

駅前広場。

駅前広場。